がっつり深める

11億年前の海洋生態系の復元―独自の微量同位体分析技術で先カンブリア代の海洋環境を明らかに

独自の技術で、ポルフィリンを単離精製、分析!

――どのように研究を進めたのか聞かせてください。

ほどなくしてオーストラリア国立大学から、ポルフィリンが含まれているという抽出物が届きました(写真2)。その抽出物は黒くべちょっとしていましたが、ふちには赤色も見てとれ、ポルフィリンが入っていることがわかりました。11億年たっても結構残っているんだな、というのが第一印象でした。

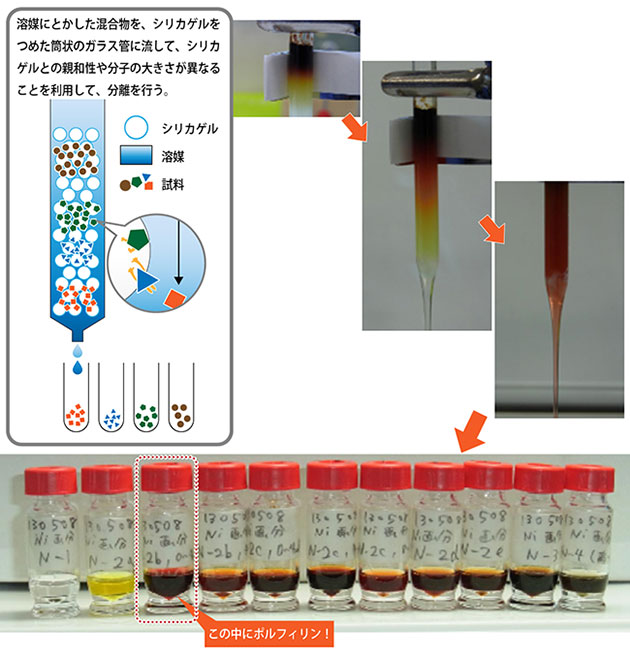

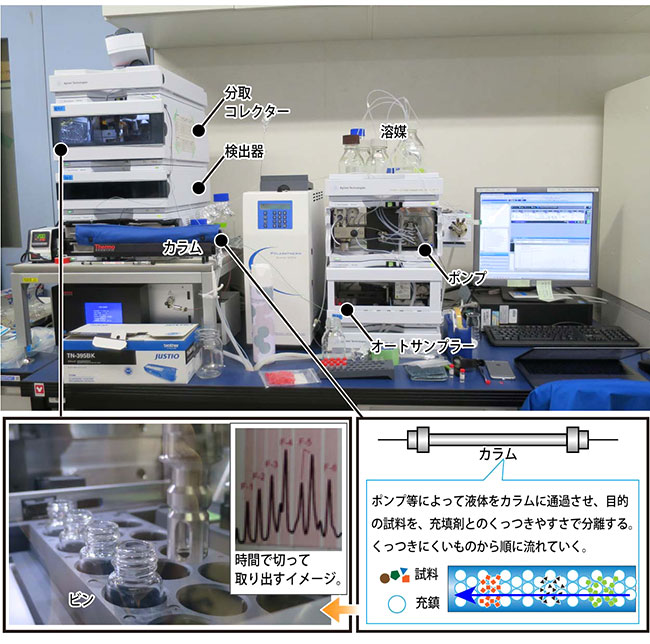

そこから特定のポルフィリンだけを単離精製することを菅寿美技術副主任にお願いしました。まずは、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(図3)を使って、さらにいくつもの画分に分離し、それを高速液体クロマトグラフィー(図4)に数回かけて、不純物を徐々に取り除いていきました。

単離精製は非常に根気のいる作業です。高速液体クロマトグラフィーではモニターを見てピークの端から端までを“ちょん切る”ように目的のものを取り出すのですが、きっちり見計らないといけないので実験中は常に神経を張りながらモニターとにらめっこです。また、1回の実験では不純物を取り除ききれないので、カラムを変えて再度実験しなければなりません。そして、そもそも1回でとれる量は少量なので、分析に必要な量がとれるまで実験を繰り返します。

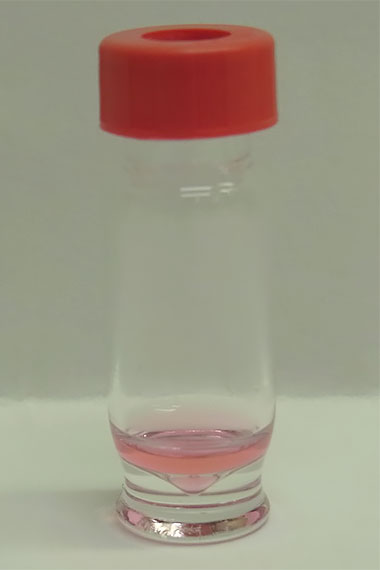

そうしてついに単離精製したポルフィリンが、写真3です。

――これが、11億年前の地層から単離精製されたポルフィリンですか…!大河内さんのラボで蓄積されてきたノウハウと技術あってこそ、単離精製できたのですね。

はい、現時点で最古のポルフィリンであり、最古のピンクの色素であると言えます。

――11億年前のピンクであり、最古のピンクなのですね。ここからどのような分析をしたのですか?

まずはJAMSTECにある核磁気共鳴装置(NMR 写真4)と高速液体クロマトグラフィー/質量分析計、そして試料を米国にも送って国立高磁場研究所にあるフーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴質量分析計 を使って、ポルフィリンの構造を調べました。

――ポルフィリンの構造を調べると、何がわかるのですか?

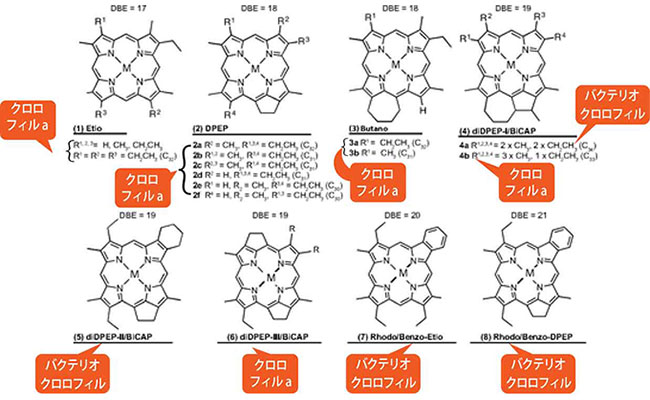

クロロフィルの種類にはクロロフィルa、b、c、d、f、バクテリオクロロフィルなどがあります。それぞれの構造はポルフィリンの構造に反映され少しずつ変わります。ですからポルフィリンの構造からクロロフィルの種類を知ることができます。

――そうなのですね!結果はいかがでしたか?

得られたデータを突き合わせ構造を決定しました。その結果、ポルフィリンの起源は基本的にはクロロフィルaですが、バクテリオクロロフィルも少しあると考えられました(図5)。

バクテリオクロロフィルというと酸素を発生しない光合成細菌が持つことが知られ、これの存在が示唆されました。一方、クロロフィルaは光合成細菌以外のほとんどすべての光合成生物が持っているので、種類は特定できませんでした。

続いてポルフィリンに含まれる窒素の安定同位体比に注目しました。