vol.12 八戸出港

8月26日(水)の17:30です。

八戸港に入港していた「みらい」は、

燃料の補給と乗員の出国審査を経て、八戸港を出港しました。

いよいよこれから、北極海へ向け回航(移動)を開始します。

観測技術員は今日も、観測に向けた準備を行っています。

写真の右下に見える装置は、

船が回航中も常に表層の海水を汲み取りながら、

水温、塩分、蛍光光度、溶存酸素などの連続分析を行う、「表層海水連続分析システム」です。

観測技術員が装置のセットアップを行っています。

船が海水のきれいな外洋に出た後、この装置を起動して、連続分析を開始します。

北極海での観測へ向けた準備が、少しずつ整ってきました。

表層海水連続分析システム

表層海水連続分析システム

vol.13 操練

8月27日(木)です。

位置:N40,20,15 E144,21,95

天気は快晴。絶好の船日よりです。

朝起きてデッキへ上がると、周りは一面海。

陸は見えなくなっていました。

洋上を一路、北極海へ向け回航中の「みらい」です。

北極海へ向け回航中

北極海へ向け回航中

航海が始まって実施されるいくつかのイベントで、

もっとも重要なものが「操練」です。

海の上に浮かぶ船には、逃げ場がありません。

万が一、

船上で非常事態が発生した場合を想定して実施する

退船訓練等を「操練」といいます。

操練

操練

船内に「総員退船」の信号が鳴り響きます。

乗員は救命胴衣を身に付け、所定の場所に集合し、

割り当てられた避難艇に避難する訓練を実施しました。

今回の調査海域である北極海など、寒冷地の操練では、

「イマーションスーツ」の着用訓練も行います。

イマーションスーツ

イマーションスーツ

海中に落下した場合、寒い海中ではすぐに低体温となり、命を落とします。

イマーションスーツは、このような寒い海中で命を長らえるための救命用具です。

船上で行われるあらゆる仕事は、何よりも安全第一で、行われます。

操練中に、遠くの海でクジラの潮吹きが見られました。

普段は見ることができない、色々な生き物を見つけるのも

長い航海の楽しみになっています。

vol.14 航海の安全祈願

「みらい」の操船を行うブリッジには、神棚があります。

祭られているのは、航海安全の神様、金毘羅様です。

金毘羅祭

金毘羅祭

「みらい」では、航海のはじめに乗員がブリッジへ集まり、

金毘羅様へ航海の安全を祈願します。

お神酒も振る舞われます。

観測が始まると、乗員は24時間2交代の体制で行動を開始するため、

全員が揃う機会はなかなかありません。

航海中は何よりも優先される安全のために、

乗員同士の一体感を高めるためにも、とても大事なイベントといえます。

金毘羅様を祭る神社は全国各地にありますが、

陸で船の帰りを待つ人も、このような神社を参って安全を祈願するのです

ところで、

首席研究者の西野さんより、ステキなお知らせがありました。

航海中に、一番最初に白クマを見つけた人へ、

「白クマ賞」が贈呈されるそうです!!

白クマを一番最初に見つけるのは誰でしょうか。

良い知らせをお届けできるといいなぁと思います。

首席研究者の西野さん

首席研究者の西野さん

vol.15 観測ミーティング

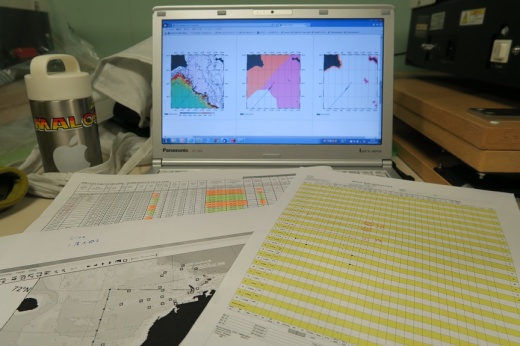

今日は船内の大会議室で、研究、操船、観測など、

各担当者が一堂に会しての「観測ミーティング」が

開催され、首席研究者の西野さんより

本航海の概要・計画の説明がありました。

観測予定地点にはまだ、氷が残っているようです。

計画通りの進行には予断を許しません。

どんな計画変更にも応えることができよう、

船内では今日も、観測に向けた準備が進行中です。

観測ミーティング

観測ミーティング

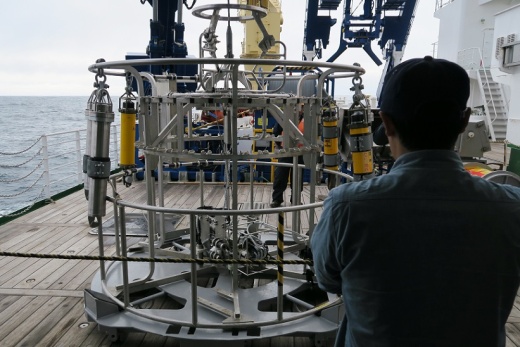

われわれ観測技術員の相棒ともいうべき観測機器、

「CTD採水システム」採水管の洗浄が、研究者、観測技術員総出で行われました。

(この機器のことは別の日誌で詳しくお知らせします)

雨カッパを着ての大仕事です。

こんな作業も、みんなの連携を深める良いきっかけですね。

ニスキン管洗浄の様子

ニスキン管洗浄の様子

vol.16 固縛

船内時間

8月28日(金)09:00、外気温は15.8℃です。

位置:40-10.2040N 149-56.0754E

今日の海は少し荒れ模様です。

前日に観測技術員のリーダーである野口さんから、

「海が荒れるので、

用品の固縛(こばく)をしっかり行うように」

と指示がありました。

少し荒れ模様の海

少し荒れ模様の海

「固縛」

聞きなれない言葉ですね。

船内のあらゆる用品は、転倒や横滑りを防止するため、

ロープ等で設置台などに固定されています。

この固定処置のことを「固縛」といいます。

その他にも、

落下防止のために実験台の縁がせり上がっている。

船内のイスにはキャスターが付いていない。

用品の下に敷く滑り止めシートが大活躍する。

棚や冷蔵庫等の扉には開放防止のテープなどが取り付けられている。

など、船の揺れを想定したあらゆる処置が施されています。

固縛

固縛

また、

「みらい」には、

船自体の横揺れを弱めるための

「減揺装置」が装備されています。

巨大な振り子が、

船の揺れに合わせて左右に動くことで揺れを弱める。

そんな装置です。

この装置の作動状況は、

船内各所のモニタから確認することができます。

揺れに慣れるまでは、

しばらく船酔いを気にしながらの航海となりそうです。

ハイブリッド式減揺装置

ハイブリッド式減揺装置

vol.17 時刻改正

位置:42-19.6630N 153-16.7108E

船内時間

8月29日(土)09:00、外気温は14.5℃です。

今日も海は荒れ模様。

北上するにつれ、気温も低くなってきました。

海の様子

海の様子

先日から、回航中に数回に分け、

「時刻改正」を実施するとお知らせがありました。

日本国内ではどこでも時刻は同じですが、

地球上を移動すると時差が発生します。

「みらい」は航海において時差の目安となる

経線、日付変更線をまたぐため、船内時間の調整を行います。

この調整を「時刻改正」といいます。

「みらい」の時計

「みらい」の時計

時刻改正を実施する時間になると、

船内各所に設置された時計が一斉に動き出します。

ちょっと不思議な光景です。

これに合わせて、

腕時計や身の回りの時計の時刻変更も行います。

今回の時刻改正は1時間の前進。

そのため、

今日は23時間の1日となります。

時刻改正を少しずつ実施しながら、

観測に向け生活のリズムを慣らしていくのです。

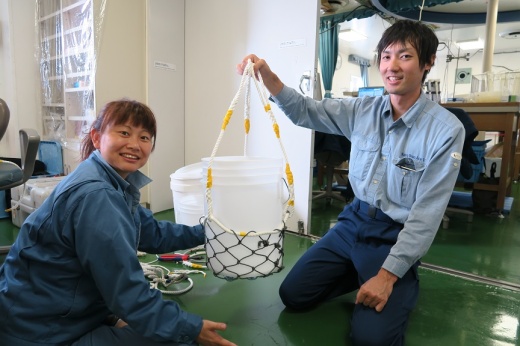

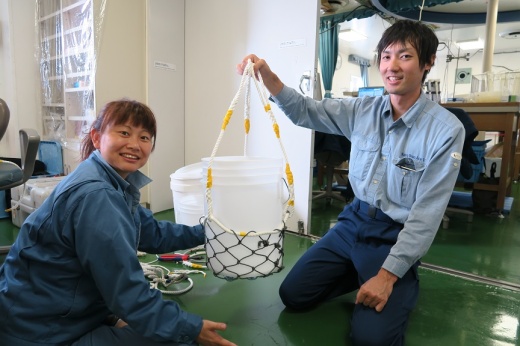

vol.18 ロープ編み

船で観測に使う道具は、

どれもが最先端の機械ばかりだとは限りません。

表層の海水を採取する時は、

ロープの付いたバケツを使います。

ロープを準備

ロープを準備

このようなロープを編み込んで、、、

採水バケツの網籠を吊るす索を作りました。

船上では、先日、日誌でお伝えした固縛や、さまざまな場面でロープが活躍します。

用途によってロープの結び方も様々。

今回、索を作った結び方は

「アイスプライス(日本語だと「さつま加工」)」

といいます。

揺れる船の上で手元を見つめる細かい作業、少し船酔いしてしまいました、、、

出来上がり

出来上がり

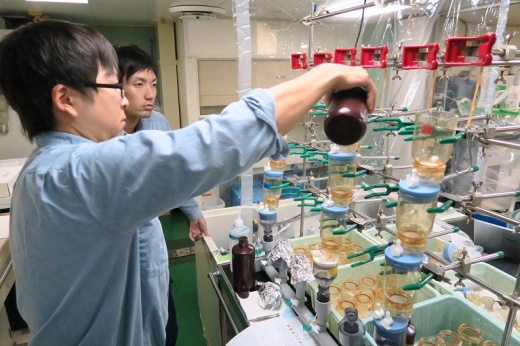

vol.19 観測の紹介その1「クロロフィルa」

位置:44-38.1358N、156-52.6854E

8月30日(日)09:00、外気温は12.0℃です。天気は曇り。

風が冷たく、いよいよ上着の出番です。

これから日誌の合間に数回に分けて、

われわれ観測技術員が「みらい」で、どのような観測を行っているのか、ご紹介していきます。

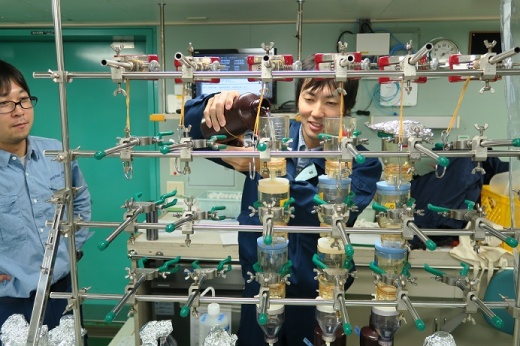

まずは、わたしが担当する「クロロフィルa」の紹介です。

クロロフィルチームの面々、左から、

桑原さん、大類さん、安樂さん、澤野です。

クロロフィルチーム

クロロフィルチーム

「クロロフィルa」観測の目的は、

海洋の植物プランクトンの量を調べることにあります。

クロロフィルaとは、

植物が光合成する際に必要な基本的な物質で、

葉緑素の一種です。

海洋の植物プランクトンにもこのクロロフィルaが含まれるため、

クロロフィルaの量を調べることはすなわち、

植物プランクトンの量を調べるのと同じことになるんですね。

「クロロフィルa」観測

「クロロフィルa」観測

植物プランクトンが豊富な海は、

これを食べる動物プランクトンや小さな魚、

さらにその次の大きな生物と、豊かな海といえます。

植物プランクトンは、

海洋生態系の根っこを支える大事な生物であるだけでなく、

光合成により海面に溶け込んだ二酸化炭素を取り込む、

非常に重要な役割も担っています。

このクロロフィルa、

人工衛星を使って調べることもできます。

人工衛星は広い範囲を一度に調べることができますが、

海の表層のみで、深い場所は調べることができません。

より高い精度でデータを集めるためには、

実際の海水を詳しく調べる必要があるのです。

vol.20 理髪室

今日は、

観測技術員の伊藤さんが散髪をするので、様子を拝見しました。

散髪台やハサミ、バリカンが揃った素晴らしい設備ですが、

髪を切るのは素人なので、雑誌のモデルのような髪型には出来ませんし、

長い航海で何度も散髪するわけにはいかないので、短い髪型を選ぶことになります。

ということで、

カット前

カット前

すっきり坊主頭になりました。

これから寒い場所に向かうのに大丈夫でしょうか、、、

長い航海、

わたしもこの部屋のお世話になることになりそうです。

カット後

カット後

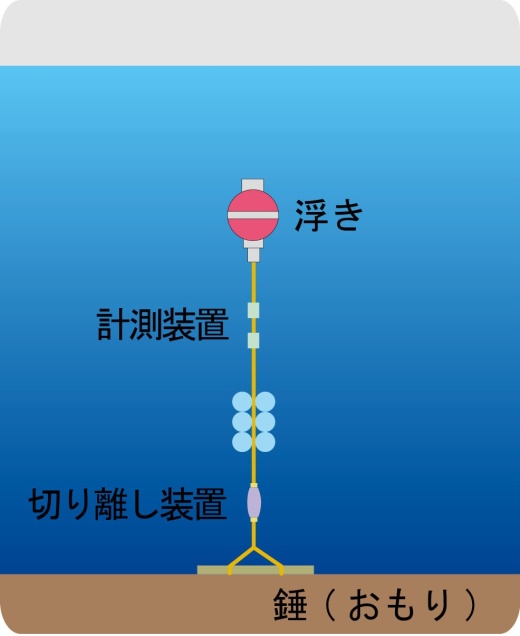

vol.21 係留系切り離し装置のテスト

位置:47-15.7759N、161-10.3010E

8月31日(月)09:00、外気温は10.7℃です。天気は曇り。

海況も落ち着きを取り戻しつつあります。

これまで回航を続けてきた「みらい」はここで一旦、停船。

観測に使用する機器の、

動作確認を実施することになりました。

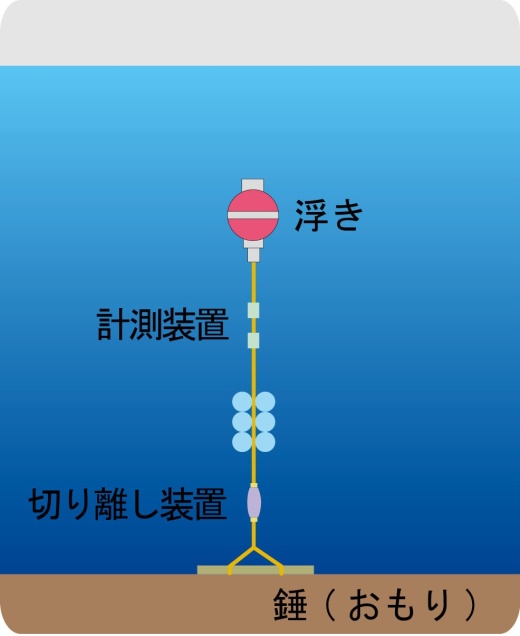

留系の概略図

留系の概略図

今回の観測では、「係留系」と呼ばれる機器を使用します。

海底の錘(おもり)に、浮きを付けたロープを繋ぐと、まるで風船が浮かんでいるように、海中に長いロープが張られた状態になります。

このロープの線上に、さまざまな計測装置を取り付けることで、観測地点の一か所に留まり、さまざまな観測を続けることができる機器です。

ロープの長さや、計測装置を取り付ける位置を調整することで、観測する深さを調整することもできます。

係留系

係留系

観測でデータを集めた係留系は、船に回収する必要があります。

そのためには、

船から係留系に信号を送り、錘から計測装置が付いたロープを切り離し、海面に浮上した係留系を回収するのです。

この切り離しを担当するのが「切り離し装置」です。

この装置が正常に作動しなければ回収することができないので、とっても大事な装置ですね。

切り離し装置は係留系に2つ取り付けられており、万が一の事態にも対処できるようになっています。

今回のテストでは、

採水に使用するCTD採水システムに切り離し装置を取り付け、水深1,000mまで降ろし、テストを実施しました。

切り離し装置

切り離し装置

担当の松本さんが、

テスト後の切り離し装置をチェックしています。

切り離し装置は正常に動作したようです。

これで、本番の観測に挑むことができます!!

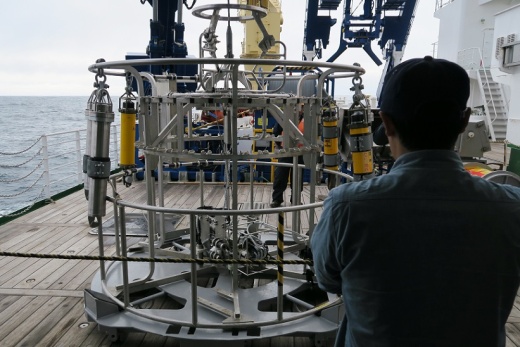

vol.22 CTDのテスト

8月31日(月)です。

係留系切り離し装置のテストと並行して、

CTD採水システムのセンサーの動作確認も実施されました。

ちなみに、「CTD」とは、

C:conductivity 電気伝導度(塩分)

T:temperature 水温

D:depth 圧力(深度)

それぞれの頭文字をとった言葉です。

この言葉のとおり、システムに取り付けられたセンサーを使って、海水のさまざまなデータを集めることができます。

※CTDについては別の日誌で詳しくご紹介する予定です

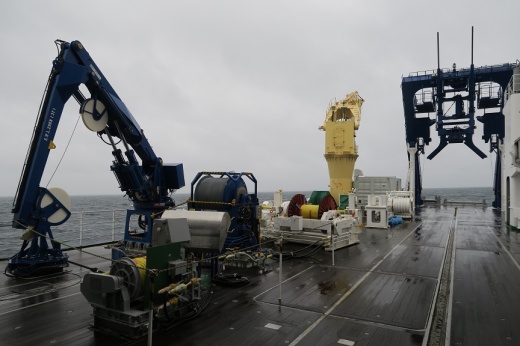

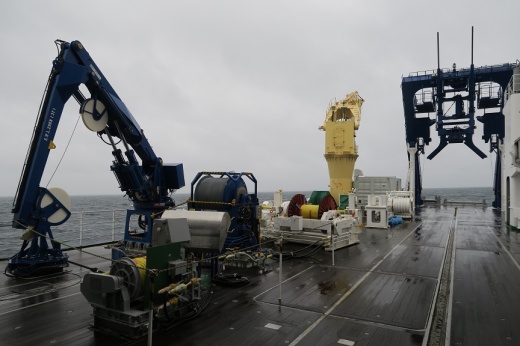

ここは後部操舵室。

CTDを吊り下げるウインチなどが設置されている甲板を一望できる、とても眺めの良い場所です。

後部操舵室

後部操舵室

この後部操舵室に、CTDが集めたデータを確認するモニターや、CTDを降ろすケーブルの繰り出しや巻き取りを行う操作パネルがあります。

後部操舵室から見ると

後部操舵室から見ると

担当の田中さんが、

CTDから送られてくるデータをモニタリング中です。

データは正常に集められているようです。

こちらも準備、完了です。

モニタリング中

モニタリング中

vol.23 ゾンデ観測

ある観測の準備が進められています。

緑色のケースに収まっているのは一体、何でしょうか?

緑色のケースに収まっているものは?

緑色のケースに収まっているものは?

中に入っていたのは、大きな気球です。

これは、「ゾンデ」という観測機器です。

お祭りで買うことができる風船を、もっと大きくしたような、ヘリウムガスが充てんされたゴム気球です。

この気球に小型の測定器や無線機を取り付け飛ばし、

気圧や温度、湿度など、大気高層の気象を観測します。

大空に放たれたゾンデは、あっという間に小さな点になってしまいました。

ちなみに「みらい」には、

ゾンデを放つための「放球コンテナ」と呼ばれる設備もありますが、今回は、人の手で放たれました。

ゾンデ

ゾンデ

お昼頃、

大きなコンテナ船が「みらい」と並走していました。

八戸出港以来、他の船を見たのは初めてです。

これからベーリング海峡を抜ける頃には、もっとたくさんの船と行き交うことになりそうです。

コンテナ船

コンテナ船

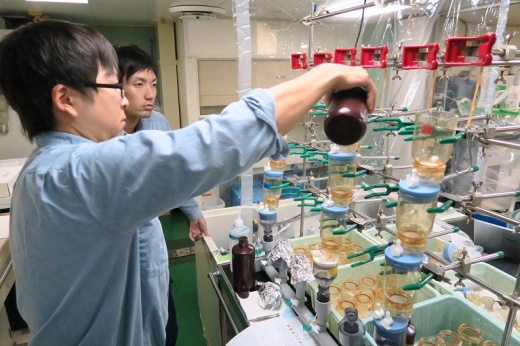

vol.24 採水の動作確認

9月1日(火)08:00、外気温は9.9°Cです。

天気は小雨。

本格的な観測を目前に控え、今日は採水の動作確認を行いました。

採水の動作確認

採水の動作確認

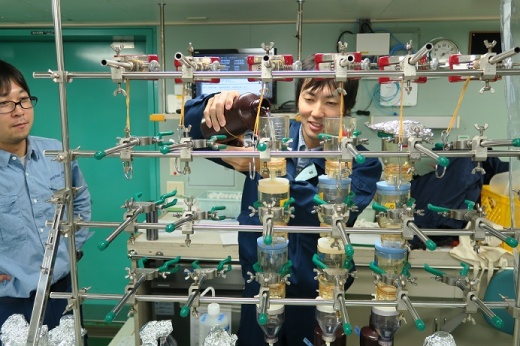

CTD採水システムで採取した海水を、

決められた容器に、

決められた量、

決められた方法で、

採水する(移し取る)動作を確認しました。

採水の様子

採水の様子

厳格なマニュアルに沿って動作することは、ミスをなくすことはもちろん、作業する者の違いによる誤差を少なくし、研究者に提供するデータについて、均一な、高い品質を保つことにもつながります。

何度も繰り返し動作を復習しました。

採水容器

採水容器

CTD採水システムの1本の採水管から、多い時には、20種類以上の容器へ採水を行うことがあります。

採水管は全部で36本ついているので、容器の総数は、、、、

ものすごい数ですね。

採水を終えた容器は、船内各所の研究室へ分析に回されます。

この採水と分析の作業を、場所を変えながら、24時間体制で繰り返し実施していくのです。

ある場所、ある時間に取られた海水は、同じ条件では二度と得ることができない、貴重なサンプルです。

これから始まる長い観測に向け、何度も採水の動作確認を行いました。

vol.25 2度目の9月1日

今日は9月1日B(火)です。

船内時間は16:00、外気温10.4℃、天気は曇りです。

「みらい」に今年2度目の9月1日がやってきました。

昨日の9月1日と区別するために、

便宜上、今日は「9月1日B」ということになっています。

(アルファベットの「B」が付いています)

2度目の9月1日の天気は「曇り」

2度目の9月1日の天気は「曇り」

なぜ、9月1日が2度あるのでしょうか?

それは、「みらい」が日付変更線を越えたからです。

理屈は分かっていても、同じ日が2度もあるなんて、なんだか頭が混乱してしまいますね。

でも、そういうもんなんだ、と、今日も「みらい」でお仕事をしています。

「みらい」はアリューシャン列島を抜け、ベーリング海に入りました。

テレビのCS番組で、ベーリング海で、命がけでカニ漁をしている実在の漁師を追いかける番組があるのですが、この番組のベーリング海は、極寒の、荒れ狂う、非情な海として演出されていました。

「こんな所でよう仕事しとるなー」とテレビをながめていた自分が、同じ海にいます、、、

ベーリング海

ベーリング海

わたしが見たベーリング海は、穏やかな海でした。

ベーリング海は広いですし、今が夏だということもありますが、、、

観測を終えて「みらい」が寄港するのは、カニ漁船が集まるダッチハーバーです。

テレビでみたあの船にも会えるでしょうか。

航海後の楽しみにしておきます。

vol.26 「ワッチ」ってなに?

9月1日(火)です。

今日から観測技術員は、

「ワッチ」体制へ移行するため、勤務時間を少しずつ調整することになりました。

「ワッチ」とはなんでしょうか?

ラボの様子

ラボの様子

「みらい」の観測技術員は、観測が始まると、24時間体制で行動します。

観測を24時間休みなく行うために、12時間2交代の体制となるのです。

このような体制を「ワッチ」といいます。

本航海のワッチは、

15:00~03:00までの昼ワッチ

03:00~15:00までの夜ワッチ

となります。

陸でいうならば、

12時間お仕事、12時間お休み、

といったところでしょうか。

わたしは夜ワッチの担当になりました。

ワッチ体制でも、船内の時間は変わらず流れ続けます。

朝、昼、夜の食事は、

朝:07:30、昼:12:00、夜:17:00に提供されるので、

起床して最初の食事が昼、または、夜ごはん、

なんてこともあります。

昼食

昼食

この食事です。

ちなみに、これは昼食です。

小食の人にはなかなか厳しいですね。。。

お互い、仕事とお休みの時間が逆転しているので、逆ワッチの人たちとは、航海が終わるまで、顔を合わせることが少なくなります。

それではみなさん、ご安全に!!

vol.27 「みらい」から電話をかける

今日は9月2日(水)です。

船内時間は13:00、外気温10.3℃、天気は曇りです。

技術の進歩というものは大変素晴らしく、日本から遠く離れた洋上の「みらい」からも、衛星を経由して、電話を掛けることができます。

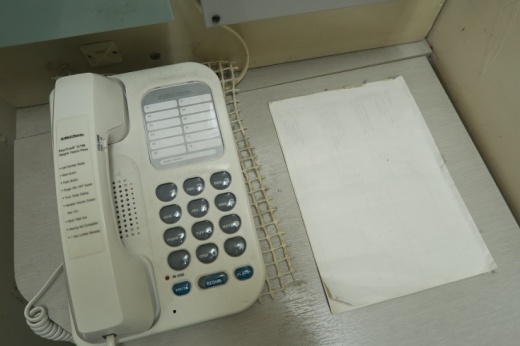

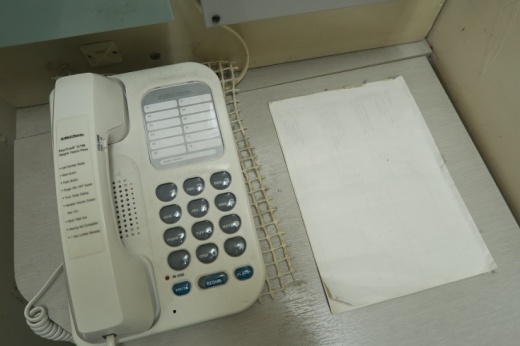

電話室

電話室

ここが「みらい」の電話室です。

最近は街中でも見る機会が減りましたが、公衆電話のように、硬貨を入れたり、テレホンカードを入れる口がありません。普通の電話がただ、置かれています。

もしかして掛け放題?

そんなわけはなく、プリペイド方式のようになっており、「みらい」の通信長にお願いして、プリペイド用の番号を発行してもらい、これを購入するのです。

ちなみに、

約23ドルで、30分ぐらいの通話が可能です。

電話室の様子

電話室の様子

電話の傍にはメモ用紙が。

観測技術員の先輩が言うには、

電話相手と話したであろう、悲喜こもごもの走り書きが残っていることもあるそうです。

このメモ用紙は真っ白ですね。

「みらい」が北極海に入ると、衛星の通信範囲外となり、電話が使えなくなる場合もあります。

お金のことを気にすると、早口になってしまいそうですが、久しぶりに、ゆっくり、家族の声を聞いてみたいと思います。

vol.28 観測項目「UCTD」の紹介

9月3日(木)船内時間13:00です。

外気温は9.7°C。ついに10℃を下回りました。

風は冷たく、普段暮らしている沖縄では体験できない寒さです。これからさらに寒くなるのですが、、、

さて、

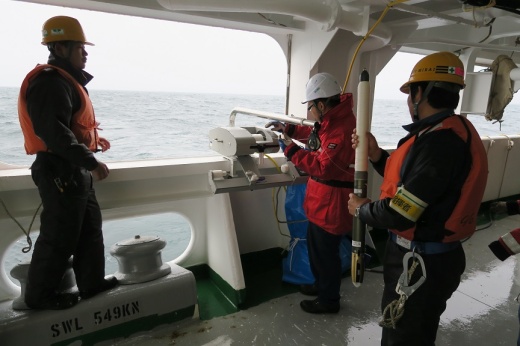

今回の観測の紹介は、「UCTD」についてです。

UCTDチームの面々、左から、

豊田さん、松本さん、伊藤さん、武田さんです。

それでは豊田さんに「UCTD」の紹介をお願いしましょう。

豊田さん、どうぞ。

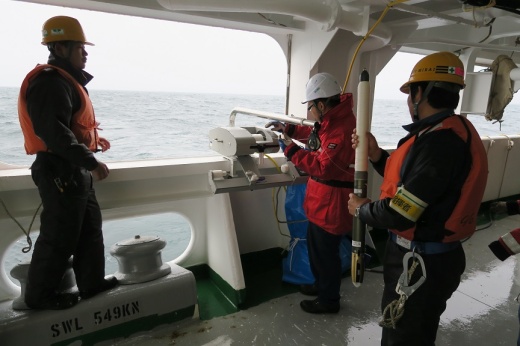

UCTDチーム

UCTDチーム

今回の航海の重要な目的の一つは、

北極海に出現する巨大な「渦」の姿を明らかにすることです。

「渦」の構造や成因、時間経過に伴う変化を調べるためには、

刻々と変化し、移動する渦を、「みらい」で追いかけながら観測する必要があります。

その渦をまず最初に見つけるために活躍するのが、われわれが担当する「UCTD」です。

UCTD

UCTD

写真右、

一等航海士が両手に持たれているのが「UCTD」です。

これを、船で曳航(引っ張り)しながら観測を行います。

採水器をつけた大型のCTDとは違い、船を停めずに航行しながら観測ができるため、

短時間で広範囲の観測ができ、「渦」を発見するのに大活躍するのです。

UCTDは、海水の圧力、水温、電気伝導度を調べることができる測器です。

※CTDは以下の頭文字です

C:conductivity 電気伝導度

T:temperature 水温

D:depth 圧力(深度)

海水の圧力、水温、電気伝導度が分かると、計算で海水の「塩分」、そして「密度」を算出することができます。

UCTDで観測中

UCTDで観測中

海水は、世界中の海で同じでなく、場所や深さでそれぞれ特徴があります。

「水温」や「塩分」、「密度」は、それぞれの海水の特徴を把握するための大切な指標となるため、これらの値を調べることで、海洋の変動や、どこで生成された海水なのかを判別することができるのです。

海水の密度が海域により異なる一例として、塩分の高い「死海」で、体の浮いている写真等は有名です。極域では、海水が凍る時に塩分を排出しながら凍っていくため、塩分が高く、重い水ができます。

また、海氷が融ける時は、海面付近の海水は薄まり、塩分は低くなります。

これは、河口付近の海水も同じです。

冬場は海氷で覆われ、夏場はこの海氷が融ける北極海は、季節によって異なる海水の特徴を持つといえますね。

UCTDのデータにより、海洋の物理的構造を知ることは、化学的、生物学的な研究にも重要です。また、海水の生成起源の違いによる変化を知るための、根本的なデータとなります。

このように海水の特徴を観測することで、北極海の巨大「渦」の正体を明らかにしたいと思います。

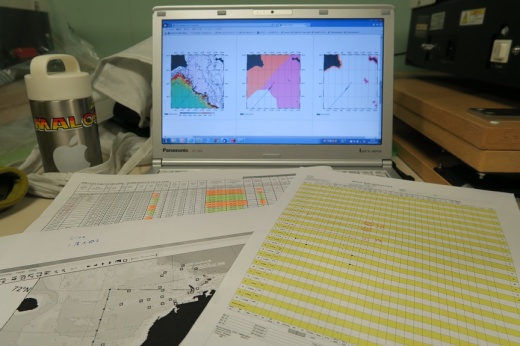

vol.29 観測計画

9月3日(木)です。

ベーリング海を回航中の「みらい」は、船内時間の明後日9月5日09:00頃、ベーリング海峡へ到着し、いよいよ本格的な観測を開始する予定です。

船内打合せ

船内打合せ

船内では、首席研究者の西野さんや、船員、研究者、観測技術員との間で、観測計画の調整が行われています。

北極海の海況や海氷の状況等、自然条件だけでなく、周辺海域で実施されている漁の操業状況など、観測に影響する、あらゆる要素を想定しての計画調整となります。

観測計画

観測計画

直近の観測計画がアナウンスされました。

冬季は氷で閉ざされた北極海が、われわれ人間に進入を許す短い期間、観測が行える貴重なチャンスを無駄にしないために、分刻みの観測計画が立案されます。

この観測計画を基に、

われわれ観測技術員は、最後の準備を万端整え観測に挑みます。

vol.30 久しぶりに陸が見えました

9月4日(金)船内時間12:00です。

外気温は9.0°C。

「ワッチ」体制のため、わたしの起床時間はこの時間です。

デッキに上がって海を眺めると、島影が見えました。

セント・ローレンス島

セント・ローレンス島

遠くに見えるのは、ベーリング海峡にほど近い、セント・ローレンス島です。

八戸港を出港してから10日以上、久しぶりに見る陸の姿です。

ここ数日は陸が近いこともあり、船の周りを海鳥がたくさん飛んでいます。

写真を撮ってご紹介したいところですが、わたしのカメラ撮影の腕前では、空飛ぶぞうきんのような写真しか撮ることができません、、、

海はとても穏やかで、船の揺れはまったくありません。

「もっと海が穏やかな日は、海面が鏡のように滑らかになり、このような海を割って船が進む様子は、とても美しいんだ。」

と、

観測技術員の先輩がお話してくれました。

海で見たいものがまた一つ、増えました。

vol.31 観測の紹介「CTD」

9月4日(金)です。

今回の観測の紹介は、先日から名前が挙がっている「CTD」についてです。

「CTD」チームの面々、左から、

田中さん、豊田さん、伊藤さん、武田さんです。

それでは田中さんから、「CTD」についてご紹介いただきましょう。

田中さん、どうぞ。

まず、「CTD」とはどんな観測装置なのか説明します。

「CTD」は日本語では、「多筒採水器付き電気伝導度水温水深計」と呼ばれ、各種センサーと採水器が取り付けられた観測装置です。

CTDとウィンチ

CTDとウィンチ

このCTDは、

船に搭載されたウィンチのワイヤーとつながっており、船の横から吊り下げて海に降ろし、センサーで海水を計測しながら、海面(深度:0m)から海底直上(深度:数千m)まで、広い深度をカバーできる観測装置です。

海底に着くまで「CTD」を降ろさないのは、

「CTD」が海底に着底した場合、海底の泥が巻きあがり、センサーが泥を吸いこんで故障する可能性があるためです。

そのため、今回の航海では、海底から10m上の深度までしか、CTDを降ろしません。

この観測装置の大きな特徴は、降下中の観測データを

船上でリアルタイムで確認できること、

深層における海水の微細な変化を計測できること、

高精度なセンサーが付いていることです。

CTDセンサー

CTDセンサー

「CTD」に取り付けられているメインのセンサーは、

過去の日誌でも紹介があった、次のセンサーです。

C:conductivity 電気伝導度センサー

(海水の「塩分」を計測)

T:temperature 水温センサー

(海水の「温度」を計測)

D:depth (pressure) 圧力センサー

(CTDの「深度」を計測)

この3つのセンサーは、

海洋の物理的な観測を主な目的としていて、

例えばこのデータから、

海洋の表層だけでなく、

中層や深層の海流(海洋大循環や深層循環)を研究するために利用されたりします。

「みらい」に搭載されているこの「CTD」の

すごいところは、オプションで、

たくさんのセンサーを追加できることです。

今回の北極海観測では、

・溶存酸素センサー

(海水中に含まれる「溶存酸素」を計測)

・蛍光光度センサー

(海水中の「植物プランクトン(クロロフィル)」を計測)

・透過度センサー

(海水の「透明度」を計測)

・光量子センサー

(海中のどこまで「太陽光」が届くか計測)

・深海用高精度温度計(「深海の海水の温度」を高精度で計測)

・海底高度計

(「海底からCTDまでの距離」を計測)

と、多くのオプションセンサーが追加されています。

これにより、

物理的な観測に加え、

化学的・生物学的な観測も同時に可能となっています。

ニスキンボトル

ニスキンボトル

このように、

豊富なセンサーが装備された「CTD」ですが、

センサー以上の高い精度でデータを集めるためには、

実際の海水を採取して、細かな分析を行う必要があります。

北極海の水深は深い場所で4,000mにも達しますが、

どのようにして、このような深い場所の海水を採取すればよいのでしょうか。

「CTD」には、

特徴的な筒状の採水器(ニスキンボトル)が36本装備されています。

一旦、

「CTD」を海底直上まで降ろした後、

ワイヤーを巻き上げながら、

海水を採取したい深度で停止します。

ここで採水器上下のフタをパコッと閉じることで、

海水を採取することができます。

採水器1本あたりの採水量は約12リットルです。

採水器は船に揚収された後、

各深度の海水を多種多様なサンプル瓶に小分けして、

凍らせて陸上へ持って帰ったり、

船の上で分析したりします。

我々観測技術員にとっては、

データを集めるためのサンプル(海水)を採取してくれる、

相棒ともいえる観測装置。

これからの長い観測で大活躍しますよ。