世界で初めて近代的世界地図を作成したフランドル人の地理学者、アブラハム・オルテリウス(1527-1598)は、アメリカ大陸の東海岸とアフリカ大陸の西海岸の海岸線が似ていることに気付いたと言われている。1912年にドイツの気象学者であったアルフレッド・ウェゲナー(1880-1930)が「大陸移動説」を提唱する300年以上も前のことである。

実は1858年にはフランス人の地理学者であったアントニオ・スナイダー=ペレグリニ(1802-1885)が、アメリカ大陸とアフリカ大陸がかつては一つの大陸であったことを著書で発表し、ウェゲナーよりも半世紀早く大陸移動説の基礎を築いた。しかし、ウェゲナーの仕事が偉大とされるところは、当時の地形学(測地学)、地球物理学、地質学、古生物学、古気候学の知識を集約し、大陸の海岸線の形、各大陸に存在する地質帯の分布、動植物の化石の分布や氷河の痕跡など、断片的な証拠だけを手がかりに超大陸パンゲアを見事に復元したことだった。ちょうど100 年前に『大陸と海洋の起源』(Wegener、1915)という一冊の本でまとめられた大陸移動説は、現代固体地球科学の幕開けを意味する。つまり、今年2015年は「大陸移動説完成100年」と言ってよい。

批判された大陸移動説

しかし、彼の大陸移動説は、当時批判が多く、学界でも支持する人は少なかったことはよく知られたことである。特に、反対派の急先鋒であったイギリスの数学者であり地球物理学者であったハロルド・ジェフリーズ(1891-1989)は、大陸移動を生じさせる原動力を説明できていないと主張し、この説を真っ向から否定した。

そのような中、1928年に、イギリスの地質学者であったアーサー・ホームズ(1890-1965)は、大陸移動の原動力を説明するために、マントル対流説の原形となる学説を初めて提唱した。それによると、シマと呼ばれる地下の玄武岩質の層が対流し、そのシマの上にシアルと呼ばれる花崗岩質の大陸地殻が氷山のように浮いているイメージであったようだ。日本では物理学者で随筆家の寺田寅彦(1878-1935)がウェゲナーの大陸移動説を好意的に受け入れた一人である。寺田は、佐渡ヶ島や奥尻島など日本海沖の島々が弧状に日本列島沿岸に並列しているのは、日本列島がアジア大陸から分離・移動して日本海が形成されたときに、日本列島から取り残されたためであると考えた(寺田、1927)。

しかし、当時は、シマを対流させる原動力が何であるかが分からなかったため、ウェゲナーが1930年に亡くなった後、四半世紀の間、大陸移動説に関する議論は停滞した。その突破口を開いたのが、第二次世界大戦後、1950年代から60年代の古地磁気学と海洋底観測の発展である。まず、岩石が過去の地磁気の方向を記録していることを利用して、ヨーロッパ大陸と北米大陸の岩石の古地磁気極移動曲線(APWP)を調べると、それぞれの大陸がかつては一つで、2億年前から1億年前の間に大西洋を境に東西に分裂したことが分かった。そして、海底の地磁気縞模様(地磁気が過去に何度も逆転した証拠)の発見に基づく海洋底拡大説(Dietz、1961;Hess、1962)やヴァイン・マシューズ・モーレイ仮説(いわゆる、テープレコーダーモデル)(Vine and Matthews、1963)の登場により、プレートが海嶺で生産され、左右に移動していることが徐々に受け入れられるようになった。

これら二つの学説は、1960年代後半のジョン・ツゾー・ウィルソン(1908-1993)、ダン・ピーター・マッケンジー、ウィリアム・ジェイソン・モーガン、ザビエル・ルピションらのプレートテクトニクス理論の確立(Wilson、1965; McKenzie and Parker、1967;Le Pichon、1968;Morgan、1968)に大きな役割を果たした。そして、1970年代になると、プレートに働くさまざまな力が分類され、また、それぞれの力の大きさが定量的に議論されるようになった。それによって得られた大きな結論の一つは、プレート運動の主要な原動力が、マントルに沈み込んだプレート(スラブ)が表層のプレートを引っ張ることによって生じる「スラブ引っ張り力(スラブ・プル・フォース)」であるということだった(Forsyth and Uyeda、1975)。すなわち、プレートはテーブルを滑り落ちるテーブルクロスのように運動し、テーブルに乗った食器(大陸)もそれに伴い移動するというイメージである。

このように、ウェゲナーの大陸移動説は、プレートテクトニクス理論の登場と、その後の地球物理学、地質学の著しい発展によって、その提唱から60年以上を経て、ようやく誰もが認める学説となった。

大陸移動説からプレートテクトニクス理論へ

大陸移動説とプレートテクトニクス理論の違いは何かということはよく話題になる。一つの説明としては、大陸移動説が、19世紀末にイタリアの地質学者であるロベルト・マントヴァーニ(1854-1933)が提唱し、プレートテクトニクス理論の登場まで細々と生き続けた「地球膨張説」に代表されるように、地球内部の鉛直運動によって説明可能であったことに対し、プレートテクトニクス理論は地球表面が何枚もの剛体のプレートから構成され、それらが地球内部の水平運動とともに移動するという考えを提示したことだろう。もう一つの説明としては、大陸移動説は、地球表層が地球内部と同程度に軟らかく、大陸地殻(シアル)が海洋地殻(シマ)をかき分けて移動するというイメージであったことに対し、プレートテクトニクス理論は、地球が硬くて厚い殻で覆われ、大陸地殻も海洋地殻もその殻に乗って移動するというイメージであったことだろう。カナダの地球科学者であったウィルソンが1963年に発表した二つの論文(Wilson、1963、Nature; Sci. Am.)に掲載されている図は、大陸移動説にプレートの概念が加わったものだと思われる(図1)。その意味では、1963年(今から52年前)が大陸移動説とプレートテクトニクス理論の転換期であったのかもしれない。

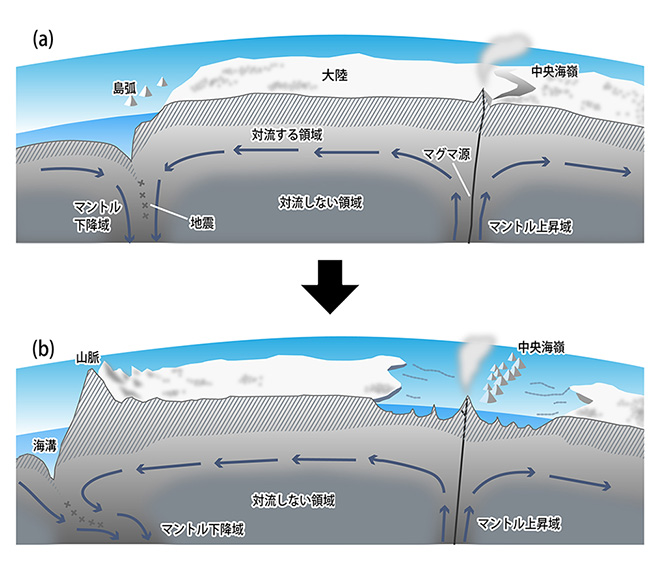

このウィルソンの論文発表とほぼ同時期の1962年に、アメリカの地質学者であったハリー・ハラモンド・ヘス(1906-1969)によって発表された上記の海洋底拡大説の論文(Hess、1962)では、マントル対流説まで言及されている。それによると、マントルは、その底面が地球中心核から加熱され、上面が海水や大気で冷却されることによって、その温度差で鍋の中で起こるようなベナール型の対流が起きているということだった。マントルの上昇域が海嶺に相当し、そこで海洋地殻が新しく生まれ、一方、マントルの下降域が海溝に相当し、そこで海底が地球深部に沈み込むという基本的なマントル対流のイメージを初めて提示したのである。その後、1970年代半ばになると、マッケンジーらによってマントル対流を支配する流体力学的理論が確立され、非線形のマントル対流現象を数値シミュレーションするための扉が開かれた。

見えてきたマントル対流のパターン

1980年代半ばになると、地震波トモグラフィーによって、マントル全体の地震波速度異常構造モデルが初めて発表された(Dziewonski、1984;Woodhouse and Dziewonski、1984)。それによって得られたマントル対流のイメージは、ヘスが考えたような単純なベナール型対流ではなく、現在の地球の海嶺の分布がマントル対流セルの上昇域と必ずしも一致しないことであった。さらに、アフリカ下と南太平洋下のマントル深部には顕著に大規模な地震波低速度異常領域(つまり、高温異常領域)も発見され、2億年前に開始したパンゲアの分裂の原因となったのは、マントル深部からの巨大な高温のプルームと考えることが自然なことであったらしい(図2)。この考えは、1990年代に日本の研究者によって発表された“プルームテクトニクス理論”(Maruyama、1994)でも引き継がれた。いずれにしても、大陸移動や造山運動を含む地球表層運動の原動力の根本はマントル対流であることは間違いのない事実となった。

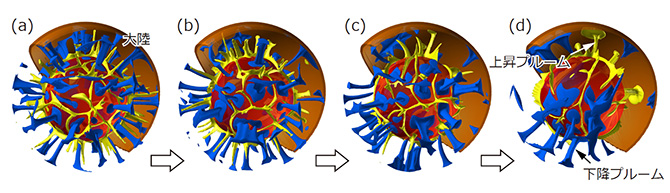

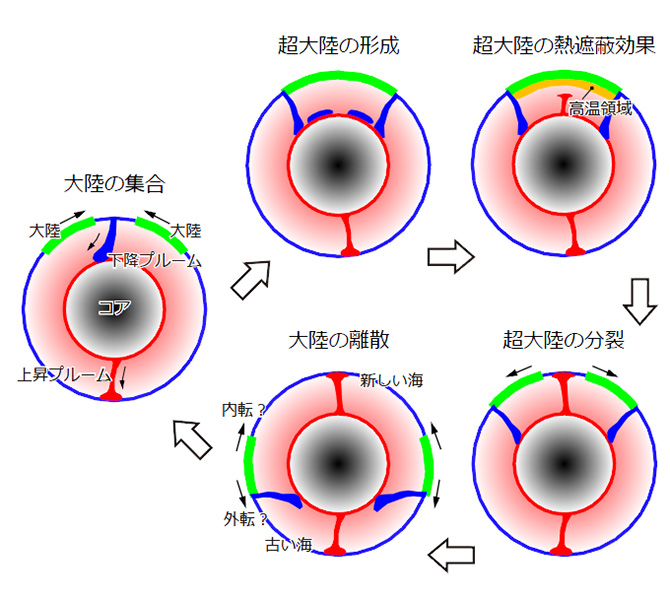

1990年代に入り、地震波トモグラフィー研究の進展とともに、地球深部の条件下での岩石の高温・高圧実験の発展によって、マントルを構成する岩石の物性やレオロジー(流動)に対する理解が格段に深まると、その結果を取り入れたマントル対流の数値シミュレーションが盛んに行われ、現在も世界中の研究者が地球深部ダイナミクスのさまざまな問題を解決すべく、しのぎを削っている。そのような中で、超大陸を簡単にモデル化した粘性率の高い“蓋”をマントルの表層に置いた場合にマントル対流がどのように変化するかを調べるための数値シミュレーションが行われた(図3)。

その結果、地球表層に超大陸がないときには、たくさんの細い上昇流と下降流が均等に分布し、対流の空間スケールが小さくなるが、超大陸を置いた後に時間が経過すると、大規模な上昇流が超大陸の下にいくつか発生し、対流の空間スケールが大きくなることが分かった。このことは、実際の地球では、大陸(地殻)はそもそもマントル物質の融解と化学分化によって形成・成長されるが(例えば、コラム「西之島の不思議:大陸の出現か?」2014年6月12日既報)、超大陸の存在自体や分裂した大陸の配置自体もマントル対流の空間スケールに大きな影響を与えることを示唆する。

このような地球内部の研究が進展する一方で、世界の地質学者・古地磁気学者によって過去の地球の大陸配置の復元や、超大陸の形成と分裂に関する研究も大きく進展し、地球の表層運動の歴史が徐々に解明されつつある。ウェゲナーが復元したパンゲア以前には、約10億年前に超大陸ロディニア大陸が形成されたことが多くの研究者で一致しているが、現在では約18億年前に形成されたとされる超大陸コロンビア(ネーナ)の復元まで盛んに試みられている(例えば、Nance et al.、2014)。

パンゲアだけでなく、過去の二つの超大陸も、地球の低緯度領域を中心として存在していたという説が有力であるが、これがたまたまなのか、地球の自転運動と関係があるのかはまだよく分からない。超大陸の形成と分裂の繰り返し、それに伴う大陸の離合集散は超大陸サイクルと呼ばれているが、その周期は7~8億年とみることができる。今後、古地磁気学的・地質学的研究・地球化学的研究を中心として、さらに過去に遡った地球表層史が紐解かれるであろう。

マントル対流によって引きずられる大陸

1970年代半ばからのプレートテクトニクス理論の進展によって、大陸は単にプレートに乗って移動するだけであるという考え方が一般的となり、大陸移動に主眼を置いた原動力の問題は議論されなくなっていた。それは、地球上の各プレートが押し合いへし合いする“陣取り合戦”が行われる中で、プレートに乗った大陸の移動の原動力についても、スラブ引っ張り力が最も重要で、マントル対流が海洋プレートや大陸プレートの底を引きずる「マントル曳力(マントル・ドラッグ・フォース)」はスラブ引っ張り力よりもずっと小さいのではないかとの考えが主流であったためである。

しかし、最近では、JAMSTECで実施されている研究も含め、地球物理学的観測とマントル対流モデリングの両方のアプローチから、大陸移動の原動力に関する議論が復活しようとしている。例えば、最近のマントル対流の数値シミュレーションによって、パンゲアの分裂から現在の大陸配置になるまでの過程で、このマントル曳力も大陸移動の主要な原動力となっている可能性があることが指摘された(Yoshida and Hamano、2015;2015年2月12日既報)。一方、地下構造探査システムと海底地震計を用いた地殻と上部マントルの大規模構造探査によって、海嶺で生成された直後の海洋プレートもマントル曳力によって駆動されている証拠が見つかった(Kodaira et al.、2014;2014年3月31日既報)。また、つい最近、ドイツの研究者によって、重力、地形、地殻構造、地震波トモグラフィーデータのさまざまな観測情報とマントル対流の数値シミュレーションの結果をもとに、北米大陸のクラトン(古い大陸の根)が、やはりマントル対流によって引きずられて動いていることを立証した研究も報告された(Kaban et al.、2015)。

高解像度の全マントル地震波トモグラフィーによる研究では、世界のほとんどの沈み込み帯において、マントル深部に沈み込んだプレートはマントル遷移層から下部マントル最上部(深さ約400 kmから1000 km)の間で停滞し、プレートの先端は粘性率の高い下部マントルによって抵抗力を受けていることが明らかになった(Fukao and Obayashi、2013、また、コラム「小笠原沖地震の不思議」2015年6月12日既報も参考のこと)。その場合、この「スラブ(下端)抵抗力(スラブ・レジスタンス・フォース)」はスラブ引っ張り力と釣り合うことになるので、スラブ引っ張り力がプレート運動の主要な原動力とは一概に言えなくなる。

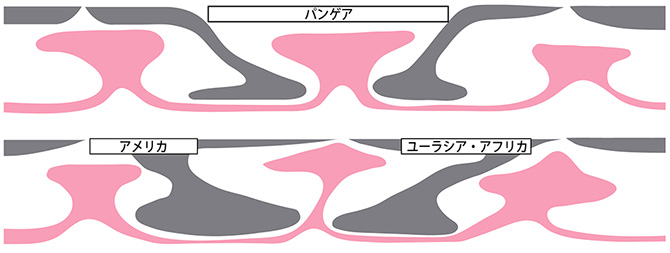

また、前述の通り、パンゲアを分裂させた原動力はマントル深部からの巨大な上昇プルームにあるとされていたが、私たちを含め世界の研究者が行っている最近のマントル対流の数値シミュレーションの結果では、超大陸分裂の直接的な原因として、超大陸の「熱遮蔽効果(毛布効果)」が指摘されている。マントルには、ごく微量であるが、ウランやトリウム、カリウムといった放射性元素を含むので、それらが崩壊して放射線を出すとき発熱する。すると、超大陸がマントルにとって毛布の役割を果たして直下のマントルが高温になり、その熱を地表に放出するために大陸に裂け目が生じ、さらに超大陸を水平方向に引き裂くようなマントルの流れを作るというしくみである(図4)。

未来の大陸移動を考える

こういった超大陸サイクルのプロセスを考えると、未来(数億年後?)には必ず再び超大陸が形成されるが、二通りの説が生まれる。一つは、「内転」と呼ばれるプロセスによって、パンゲア分裂後に誕生した“新しい海”(つまり、大西洋)が再び閉じて、「パンゲア・ウルティマ」と呼ばれる超大陸が形成されるという説と、もう一つは、「外転」と呼ばれるプロセスによって、パンゲア分裂前からあった“古い海”(つまり、太平洋)が閉じて、「アメイジア」と呼ばれる超大陸が形成されるという説である(図4)。どちらの説が正しいかは私たちが知る由がないが、後者の場合は、日本列島はやがてユーラシア大陸とオーストラリア大陸に挟まれてしまうことになる。

以上で解説したことは、今後世界中の研究者がさらに研究を積み重ねることによって、再び覆ることがあるかも知れない。しかし、超大陸がマントル深部からのプルームによって能動的に分裂するのか、プレートテクトニクスによって受動的に分裂するのか、それとも両方が作用して分裂するのかという問題、そして、プレート運動や大陸移動の原動力の問題は、現在もまだはっきりと決着がついていない固体地球科学上の第一級の研究課題であることには間違いがない。特に後者の問題では、マントル曳力がプレート運動や大陸移動の原動力に大きな役割を果たしている場合、スラブ引っ張り力とマントル曳力のどちらが大きいかという新たな難題が固体地球科学に生まれる。

JAMSTECでは、地球深部探査船「ちきゅう」を用いた海洋掘削や、海底地震計などによる地下構造探査を実施し、地球内部の活動の解明に取り組んでいる。さらに、地震学的・電磁気学的観測手法、数値シミュレーション、岩石の地球化学的分析、岩石の高温高圧実験などの手法を用いて、地球内部の大規模な熱・物質循環のメカニズムをより詳しく理解するための研究も実施している。マントル対流は地球46億年の歴史を通じて地球表層の運動の駆動力として大きな役割を果たし、また、地球表層の運動の歴史も地球内部の構造やダイナミクスの進化に大きな影響を及ぼしてきたと考えられるため、プレート運動や大陸移動の原動力を正しく理解することは地球内部研究の根幹といえる。「ちきゅう」によるマントル掘削を実現して、いろいろな海底下のマントルにかかっている力を直接的に検証することができれば、この問題は解決となる。

固体地球科学現象に真正面から対峙し、残されたさまざまな難題を一つずつ解決することは私たち地球科学者に課せられた使命であると言えよう。そして、現在と過去の地球が理解できれば、自ずと未来の地球の姿が見えてくるかもしれない。アルフレッド・ウェゲナーの『大陸と海洋の起源』(第4版)の序文には、「地球科学の全分野から提供された情報を総合することによってはじめて、われわれは真実を見出すことを望みうるのである」と書かれているが、このウェゲナーの教えは、100年経過した現在にも通じるものがあるのではないだろうか。

(参考文献)

Anderson, D.L. and Dziewonski, A.M., 1984, Sci. Am., 251, 60–68.

Dietz, R.S., 1961, Nature, 190, 854–857.

Dziewonski, A.M., 1984, J. Geophys. Res., 89, 5929–5952.

Forsyth, D. and Uyeda S., 1975, Geophys. J. R. Astron. Soc., 43, 163–200.

Fukao, Y. and Obayashi, M., 2013, J. Geophys. Res., 118, 5920–5938.

Hess, H.H., 1962. History of ocean basins. In Petrologic studies: a volume in honor of

A.F. Buddington, Geol. Soc. Am., 599–620.

Kaban, M.K., Mooney, W.D., Petrunin, A.G., 2015, Nature Geosci.,

doi:10.1038/ngeo2525.

Kodaira, S., Fujie, G., Yamashita, M., Sato, T., Takahashi, T., Takahashi, N., 2014,

Nature Geosci., 7, 371–375.

Le Pichon, X., 1968, J. Geophys. Res., 73, 3661–3697.

Maruyama, S., 1994, J. Geol. Soc. Japan, 100, 24–49.

McKenzie, D. and Parker, R.L., 1967, Nature, 216, 1276–1280.

Morgan, W.J., 1968, J. Geophys. Res., 73, 1959–1982.

Nance, R.D., Murphy, J.B. and Santosh, M., 2014, Gondwana Res., 25, 4–29.

寺田寅彦, 1927, 東京帝国大学地震研究所彙報, 3, 67–85.

Vine, F. J. and Matthews, D.H., 1963, Nature, 199, 947–949.

Wegener, A. 1915, Die Entstehung der Kontinente und Ozeane, Friedrich Vieweg &

Sohn, Braunschweig.

Wilson, J.T., 1963, Sci. Am., 208, 86–100.

Wilson, J.T., 1963, Nature, 197, 536–538.

Wilson, J.T., 1965, Nature, 207, 343–347.

Woodhouse, J.H. and Dziewonski, A.M., 1984, J. Geophys. Res., 89, 5953–5986.

Yoshida, M., 2010, Geophys. J. Int., 180, 1–22.

Yoshida, M. and Hamano, Y., 2015, Sci. Rep., 5, 8407.