豪雨と温暖化と煮え切らない答え

2017年の梅雨末期は、立て続けに各地で豪雨が発生しました。

| 1. | 7月5−6日九州北部の大雨(福岡県朝倉市で2日間総雨量586.0ミリ、気象庁によって平成29年7月九州北部豪雨と命名) |

|---|---|

| 2. | 7月17-18日新潟県の大雨(佐渡市両津付近で1時間に約110ミリ) |

| 3. | 7月22-23日秋田県の大雨(2日間総雨量300ミリ以上、雄物川が氾濫し、約2.5万人に避難指示) |

| 4. | 8月1日神奈川県の大雨(海老名市で神奈川県が設置した雨量計で1時間に120ミリ、各地の川で氾濫もしくは氾濫危険水位を上回り、県内で約10万人に避難勧告) |

1日以上同じ場所で大雨が続いたり、ごく短時間に猛烈な雨が降ることで、現状の治水の限界を超えてしまうと、大きな被害につながってしまいます。このとき、多くの人から私達研究者に寄せられる疑問の一つが

「これらの豪雨は地球温暖化によるものなのか?」

ということです。しかし、科学的に真摯であろうとすれば、その疑問に対して簡単に「そうです」とは言わないはずです。例えば、

「数十年以上の長期的な傾向として、日本でも大雨の日数が増えていることは確かで、その傾向が生まれる原因として地球温暖化が関係している可能性は高い。しかし、個々の大雨について、地球が温暖化していなければ絶対に起こらなかったか、と言われればそうとは言えない。」

といった答え方が誠実だろうと思います。こうした答え方は誠実ですが、「ちょっとスッキリしないし、回りくどいし、他の人に説明しにくい」と感じるかもしれません。ただ、答える側の立場から見れば、決してごまかしたり、なんとなく言葉を濁しているわけではないのです。個別の大雨事例に対して、地球温暖化が具体的にどのように関わっていたのかを科学的に誠実な態度で示すには、その証拠を集め、多角的に検証することがどうしても必要で、現時点ではそうした答え方をせざるを得ないのです。

では、結局「わからない」ということで話が終わりでいいのか、というとそうではありません。過去の豪雨事例については、地球温暖化との関係という視点で検証する研究が進められています。

温暖化の影響が検証された豪雨

例えば、5年前の2012年7月11−14日に九州北部で発生した平成24年九州北部豪雨(熊本県阿蘇乙姫で4日間の総降水量800ミリ以上、死者行方不明者合計32名、住宅の全壊・半壊合計1000棟以上)については、「海洋の温暖化」との関係が検証されています。

この豪雨について、東京大学・長崎大学・防災科学技術研究所・海洋研究開発機構の研究グループは、東シナ海の海面水温の影響に注目した検証を行いました。検証の手順は、大きく3段階に分けられます。

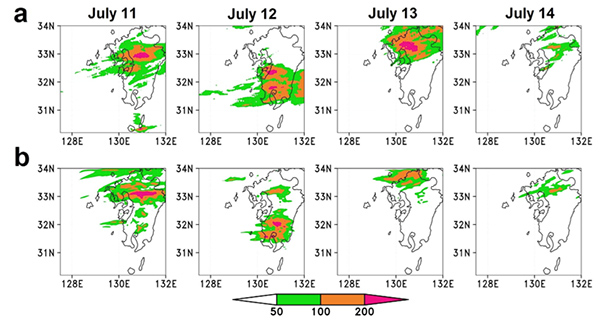

ステップ ① 平成24年九州北部豪雨の4日間の降水分布を、実際に観測された気象条件と海洋条件を全て使ってコンピューター上でシミュレーションします。

まず、①でこの豪雨事例が、現在のシミュレーション技術で十分に再現できる、という大前提を確認します。この前提が得られなければ、「この豪雨に対する温暖化の影響」を検証しようとしても手段がなくなってしまいます。

ステップ ② その豪雨のシミュレーションを、気象条件は同じままで、東シナ海の海面水温を6月並に低くした条件と8月並に高くした条件に置き換えて、結果を比較します。

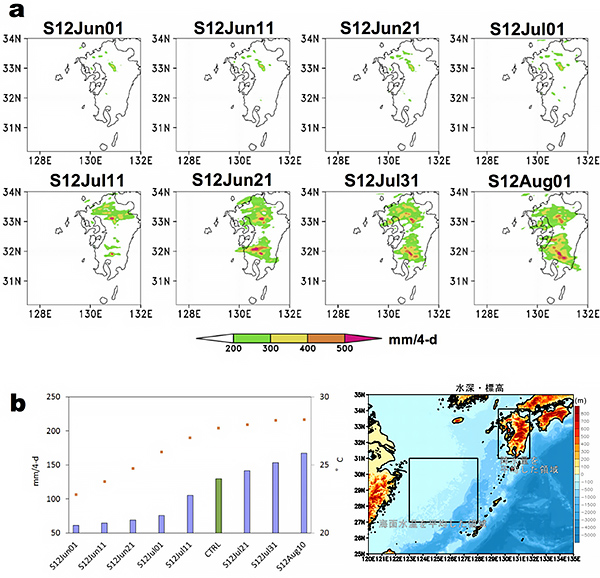

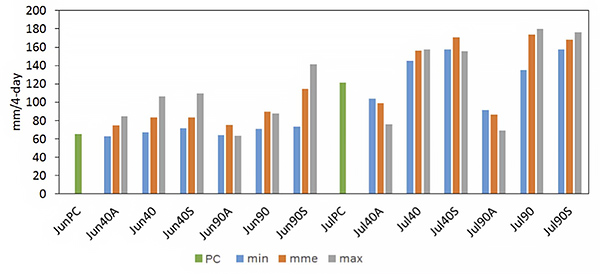

次に、②のシミュレーション結果(図2)を比べると、海面水温の上がり下がりに対して、明らかに降水量が増減し、この豪雨の発生に対して、海面水温の条件が重要であったことが示されました。

ステップ ③ 東シナ海の海面水温を温暖化の結果として予測されるいくつかの推定値(現在より2°C前後上昇した分布で28°C以上の水温の領域が拡大)に置き換え、気象条件は同じままでやり直してみて、九州全体で平均した総雨量値を比較します。

さらに、③で様々な海洋条件でのシミュレーションの結果を比べて、温暖化に伴う東シナ海の水温上昇によって降水量は30%〜45%も増大しうることが示されました。一方、Aのラベルがついた棒グラフに注目すると、海面水温は同じままで、温暖化で予測される気温だけを上昇させた条件で行ったシミュレーションでは、明確な降水量の変化は起こっていません。

このようにたった一つの事例の豪雨に対して、温暖化との関係を検証するには、具体的な大雨のできるプロセスに対して、様々な仮説を立てて一つ一つ見ていく必要があることがお分かりいただけると思います。一口に「温暖化」と言ってもその中身を具体的に考えてみると、「気温が1°C上がるのか、2°C上がるのか、日本付近のどこであがるのか、水温が1°C上がるのか、2°C上がるのか、全体的にあがるのか、分布が変わって平均値として上がるのか」といった条件次第で、豪雨に対する影響は大きく変わってきます。平成24年九州北部豪雨の場合は、「気温の温暖化」ではなく、「海面水温の温暖化」と関係していることが検証されましたが、どの豪雨についても同じことが言えるとは限りません。

それは、雨をもたらす積乱雲が、どうやってより長く維持されていたか、どうやってより強く発達したか、といった気象条件・海洋条件が、それぞれの豪雨の事例によって違うからです。「どうして雨の量が増えたのか」という同じ疑問に答えようとしていても、多くの事例で共通した基本的なプロセスと個々の事例によって特殊な条件が重なった結果のプロセスを分けて考える必要があります。個々の事例の特殊な条件に対して、さらにその条件に対して「温暖化の影響の有無」を検証することはとても難しくなります。しかし、一方で、基本的に共通した雨のできるプロセスに対しては、気温や海水温の条件を変えてシミュレーションしてみることで、雨の増減だけを確かめれば、「温暖化の影響の有無」を検証することができます。

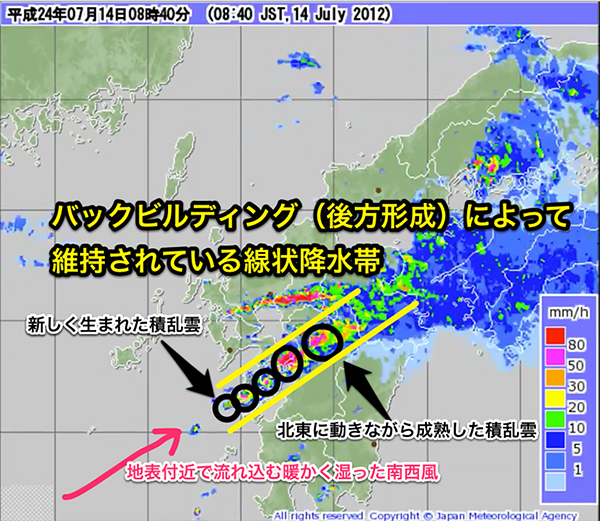

その豪雨はバックビルディングによってできた線状降水帯のせい

では、「基本的に共通した雨のできるプロセス」とはどのようなものでしょうか?日本で発生する多くの豪雨に共通しているのは、「線状降水帯」とよばれる積乱雲の長い列が長時間同じ場所で維持されることによって、特定地域での総降水量が結果的に大きくなるということです。強い雨をもたらす積乱雲は、実は一つ一つは、寿命が1時間程度で大きさも10㎞四方がせいぜいです。従って、たった一つだけ、非常に発達した積乱雲がたまたまできただけでは、豪雨になることはありません。次々にたくさんの積乱雲が同じ場所ででき続けた結果として、「線状降水帯」として強靭で巨大な組織が結成されて同じ場所に居座り続けたとき、その場所で豪雨となるわけです。

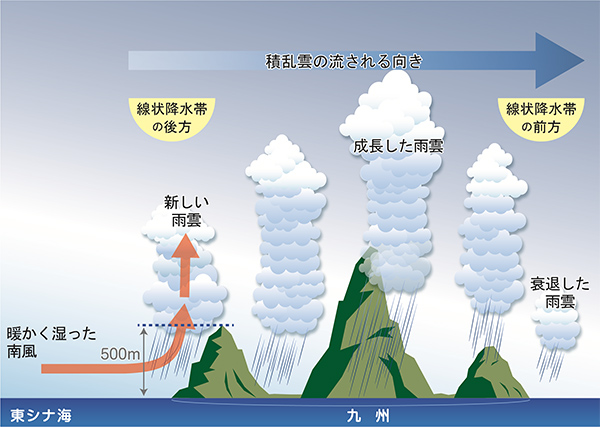

「線状降水帯」の中で積乱雲の列が維持される仕組みは、「バックビルディング(後方形成)」とよばれます。平成24年九州北部の場合、4日間で線状降水帯が何本も形成されていました。図4は、その一例で7月14日朝8時40分の降水分布です。九州西方海上の地表付近は、暖かく湿った南西風が九州に向かって吹いていました。積乱雲の一つ一つは、地表付近の風向きに対して風上になる南西端にできて、風で流されて北東方向へ動きながら成長していきます。線状降水帯の横から見てバックビルディングが起こる様子を模式的に描いた図が、図5です。

よく「暖かく湿った南風が流れ込んで雨が降る」と言われますが、湿り方には、東シナ海の海面水温が大きく影響しています。海面水温が高くなると、含まれる水蒸気の量が大きくなり、積乱雲ができやすくなります。また、雨が持続するためには、その原材料である水蒸気の量がそもそも大きくなければすぐ途絶えてしまいます。つまり、バックビルディングによる線状降水帯の維持される時間は、南風によって運び込まれる水蒸気の量で決まります。そして、その水蒸気の量は、東シナ海の海面水温が高ければ大きくなります。このため、海洋の温暖化によって、平成24年九州北部豪雨のような事例が、将来さらに起きやすくなるだろう、と予測されるわけです。

頻発する豪雨は温暖化のせいなのか?

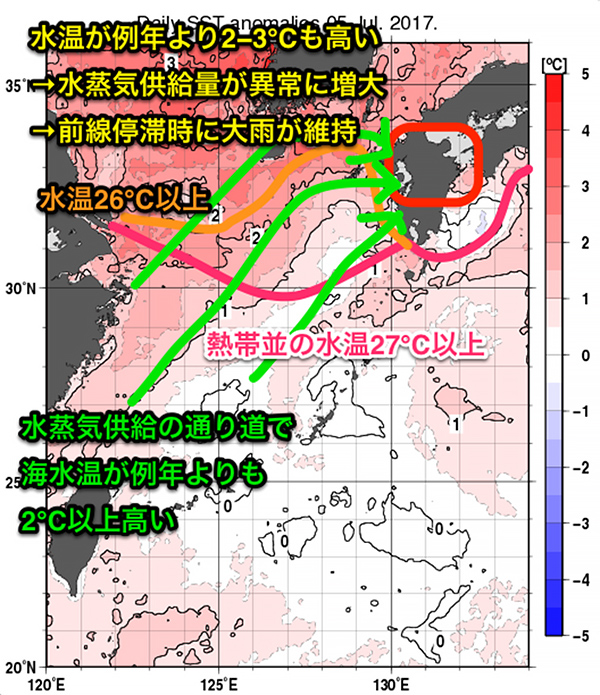

たった一事例の豪雨に対してでも、これだけの具体的なプロセスを一つ一つたどって、温暖化との関係を検証していく必要がある、ということがお分かりいただけたでしょうか?最後に、今年の7月5日に発生した平成29年九州北部豪雨について、東シナ海の海面水温の影響はどうだったのか、について状況証拠を一つ示します。図6に示すように、東シナ海の海面水温は、熱帯並の水温27°C以上の領域が広く分布していて、全体的に例年よりも2−3°C高くなっていました。どのような仮説を立て、どのような検証を行うべきか、平成24年と今年の違いは何か、など様々な課題に対して、温暖化の観点も勿論含めた上で検証していくことが必要です。

引用文献 及び サイト

Manda, A., H. Nakamura, N. Asano, S. Iizuka, T. Miyama, Q. Moteki, M. K. Yoshioka, K. Nishii, and T. Miyasaka, 2014: Impacts of a warming marginal sea on torrential rainfall organized under the Asian summer monsoon. Sci. Rep., 4, 5741, doi:10.1038/srep05741.

豪雨に関する情報は以下のサイトから入手した。

・気象庁ホームページ

・秋田地方気象台ホームページ

・新潟地方気象台ホームページ

・横浜地方気象台ホームページ

・神奈川県ホームページ

・秋田県防災ポータルサイト