がっつり深める

研究者コラム

2016年における台風発生時期の遅れ

ビッグデータ活用予測プロジェクトチーム

極端現象全球予測研究ユニット

山田 洋平 ポストドクトラル研究員

中野 満寿男 特任技術研究員

小玉 知央 ユニットリーダー

夏から秋における日本の風物詩の一つともいえる台風。暴風や大雨、高潮といった大きな被害を発生させるとともに、渇水の時期には恵みの雨をもたらします。日本付近を含む北西太平洋では1年の後半(7~12月)に台風の発生が集中していますが、実は1年の前半(1~6月)にも平均して毎年5個程度の台風が発生しています。しかし、今年の前半は台風が1個も発生せず、7月3日にようやく台風1号が発生しました。しかもこの台風は、非常に強い勢力まで発達し、台湾と中国本土に大きな被害をもたらしました。このような今年の台風発生時期の遅れと強い台風は異常気象といえるのでしょうか。今後の台風の動向も気になります。

本コラムでは台風の基本的な知識を復習しながら、今年の台風の特異性とそのメカニズムに迫っていきます。

台風とは

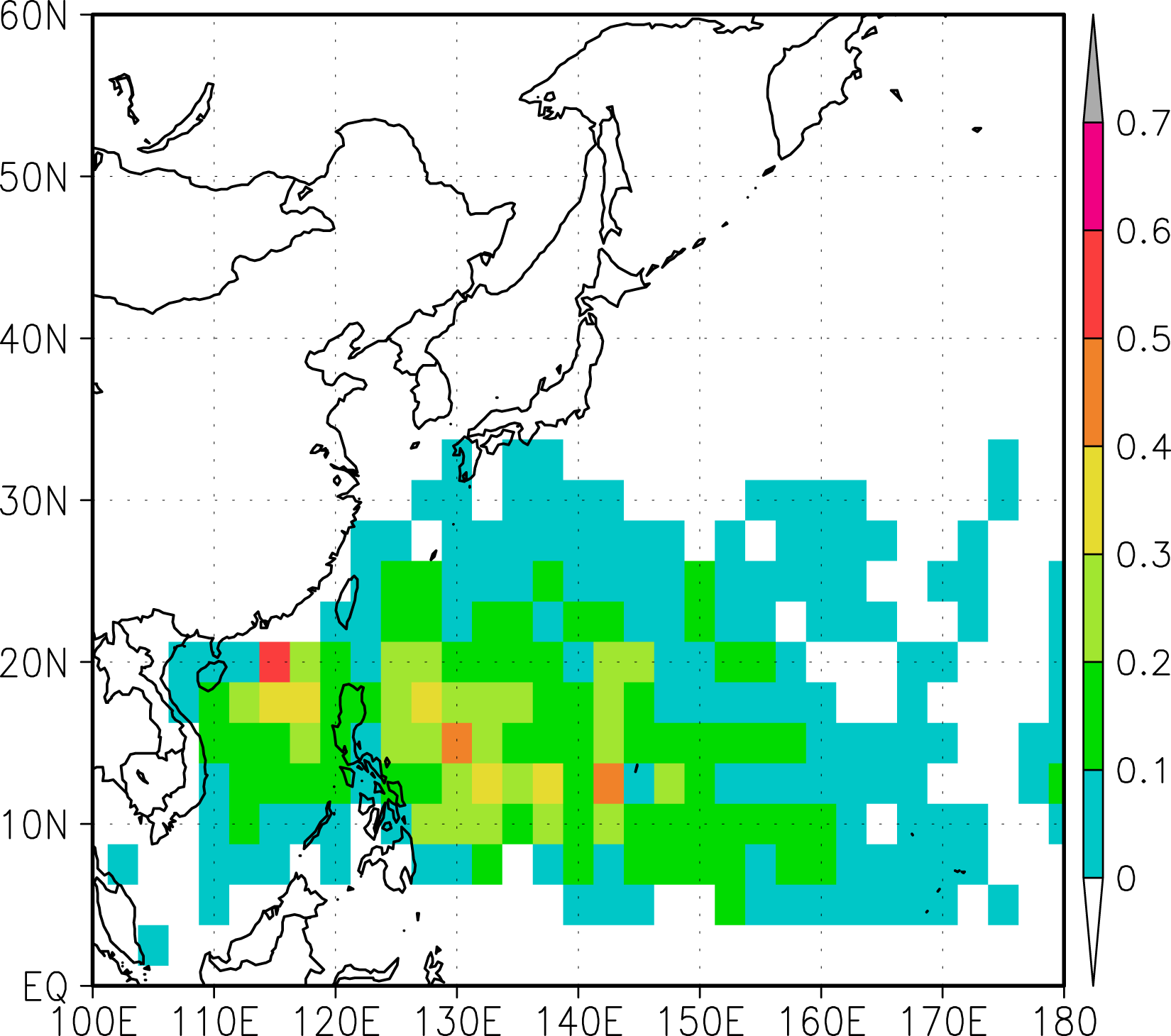

熱帯や亜熱帯で発生する低気圧を熱帯低気圧と呼びます。私たちが住んでいる北西太平洋(図2の領域全体)では、10分間平均した最大風速(以下、単に最大風速と呼びます)が17m/s以上の熱帯低気圧を台風と呼んでいます。気象庁の統計によれば、1979年から2015年(本コラムではこの期間を過去と呼びます)の平均では1年あたり約24.5個の台風が発生しています。米国では発達した熱帯低気圧のことをハリケーンと呼んでいますが、最大風速の基準が異なることを除くと台風と同じ現象をさしています。

図1には台風の周りの雲の分布の模式図を示します。一般的に台風は中心に雲の無い領域(眼)をもち、眼を囲むように発達した積乱雲(壁雲)が存在します。さらにその外側にはらせん状のスパイラルレインバンドと呼ばれる積乱雲を伴います。これらの積乱雲は海面から供給される水蒸気が凝結して生成される雲で形成されています。水蒸気が凝結するときに潜熱を放出しますが、この潜熱が台風のエネルギー源となっています。暖かい海面からは多くの水蒸気が供給されるため、台風は海面水温が暖かい熱帯・亜熱帯で多く発生・発達します。

図2は台風が1年あたり平均何個存在するかを示しています。日本の本州よりも沖縄や台湾、そしてフィリピンといった熱帯・亜熱帯域で台風の存在頻度が高いことがわかります。これは海面水温が熱帯・亜熱帯で高いことと関連しています。

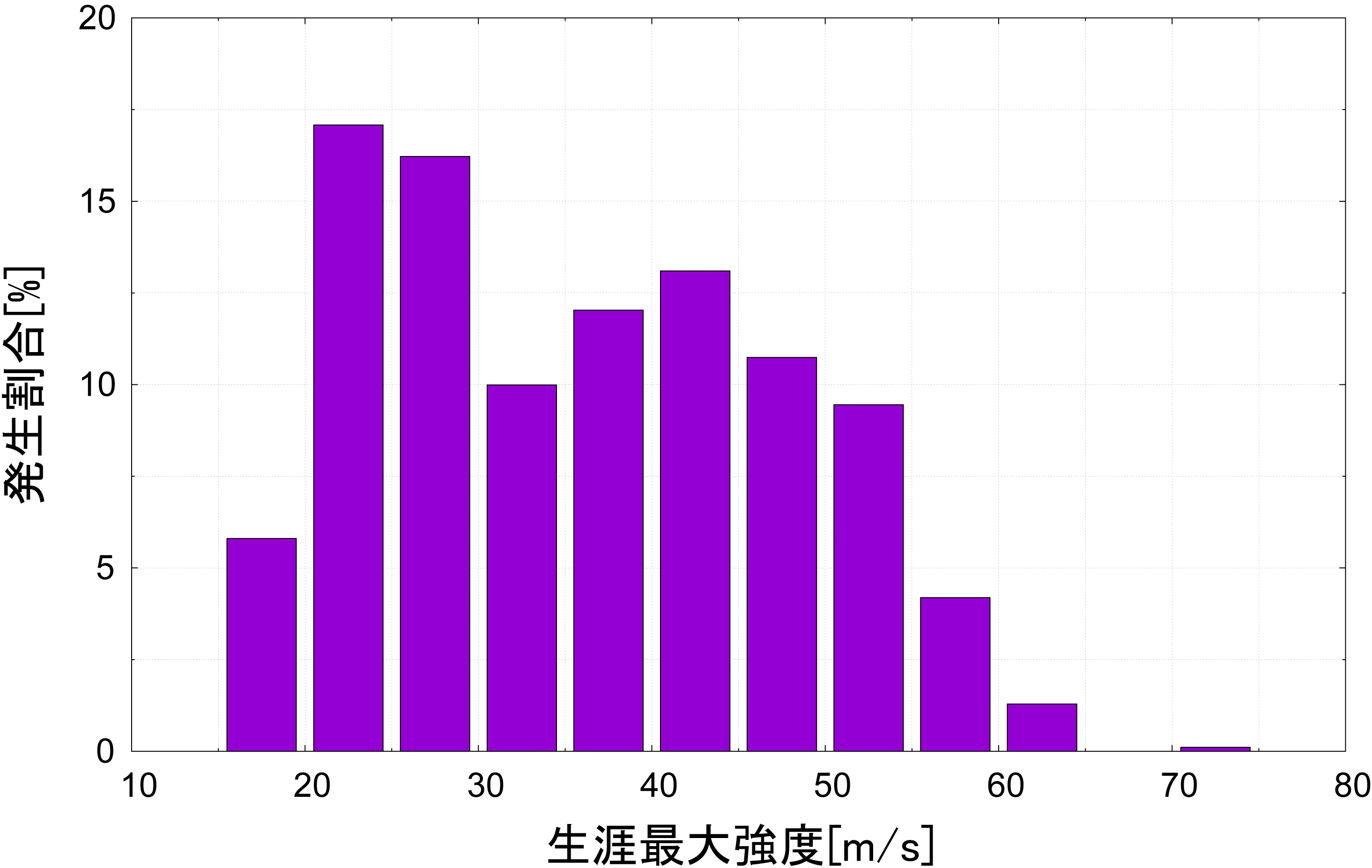

台風の強さは中心気圧や最大風速で判断します。台風が発生してから消滅するまでの最大風速の最大値を台風の生涯最大強度と呼びます。過去の台風を生涯最大強度毎にわけて発生割合を図示すると図3のようになります。最大強度が20-30m/sという台風としては比較的弱い台風の発生割合が高いですが、これらに次いで40-45m/sの台風の発生割合も高いことがわかります。10分間平均風速が40m/s以上の時には「住家の倒壊」や「鉄筋構造物の変形」が生じる場合があります(気象庁:「雨と風(雨と風の階級表)」)。このように建造物に甚大な被害をもたらす強度に発達した台風は過去のデータでは全体の約4割に達します。気象庁ではこれらの特に警戒が必要な台風を、最大風速別に「強い台風」(最大風速33-44m/s)、「非常に強い台風」(44-54m/s)、「猛烈な台風」(54m/s以上)と呼んでいます。

さて今年、2016年は台風の発生が多い年なのでしょうか、それとも少ない年なのでしょうか?強い台風の発生数は多いのでしょうか、少ないのでしょうか?

2016年の台風の発生と強度の特徴

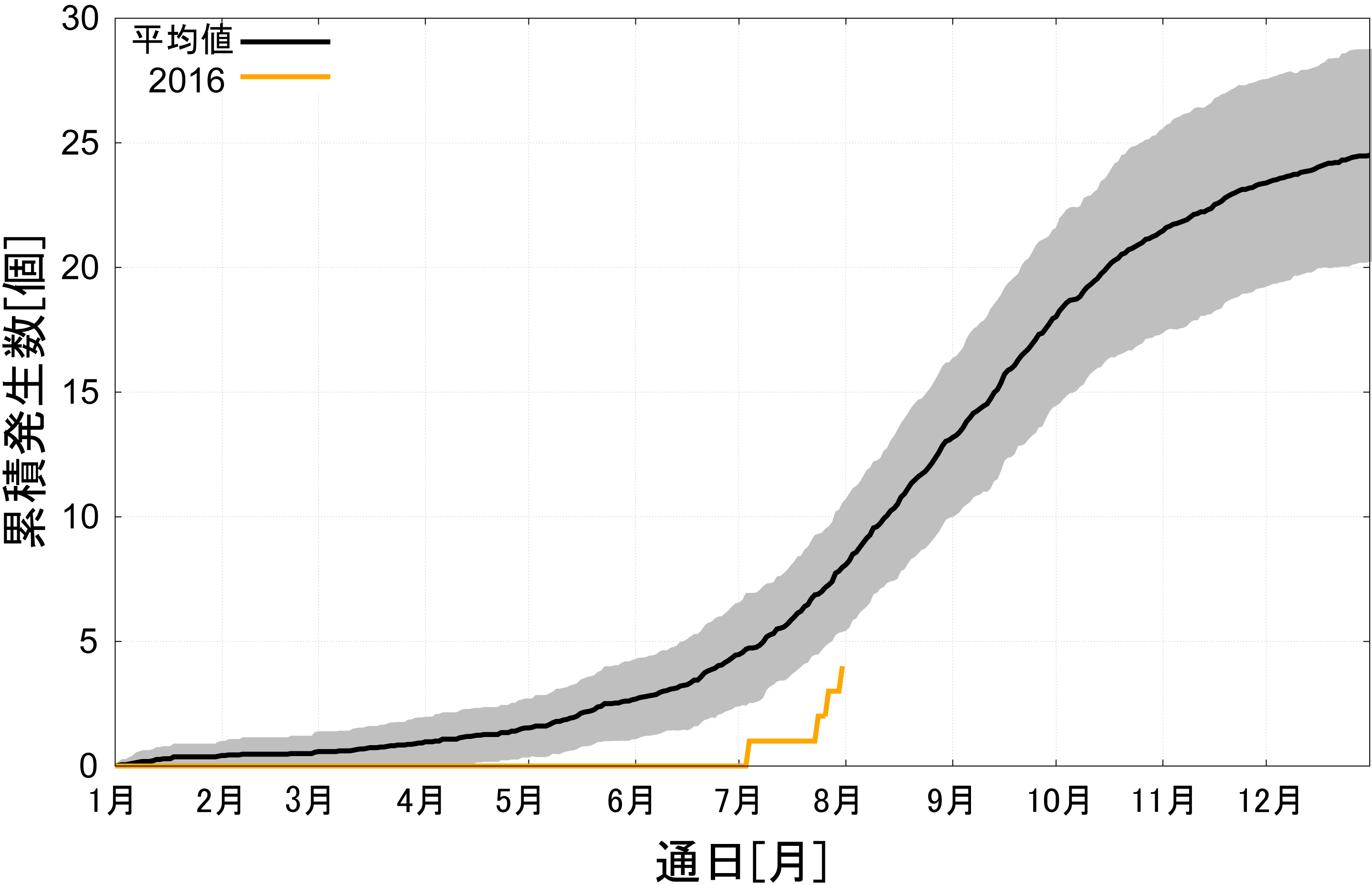

まずは今日までの今年(2016年)の台風の発生数や強度を整理してみましょう。図4は台風の平均的な累積発生数を表しています。オレンジ色の2016年を見ると7月はじめに台風1号が発生し、7月下旬に2号、3号が続いていることが分かります。今年は7月末時点で4個の台風が発生しています(8月9日時点では6個)が、これは黒線で示した過去の平均と比べると半分程度となっています。また、過去の平均累積発生数が1個に達した日を平均的な台風1号の平均発生日とすると、4月上旬(94日目)となります。今年の台風1号の発生は3ヶ月も遅れていることがわかります。

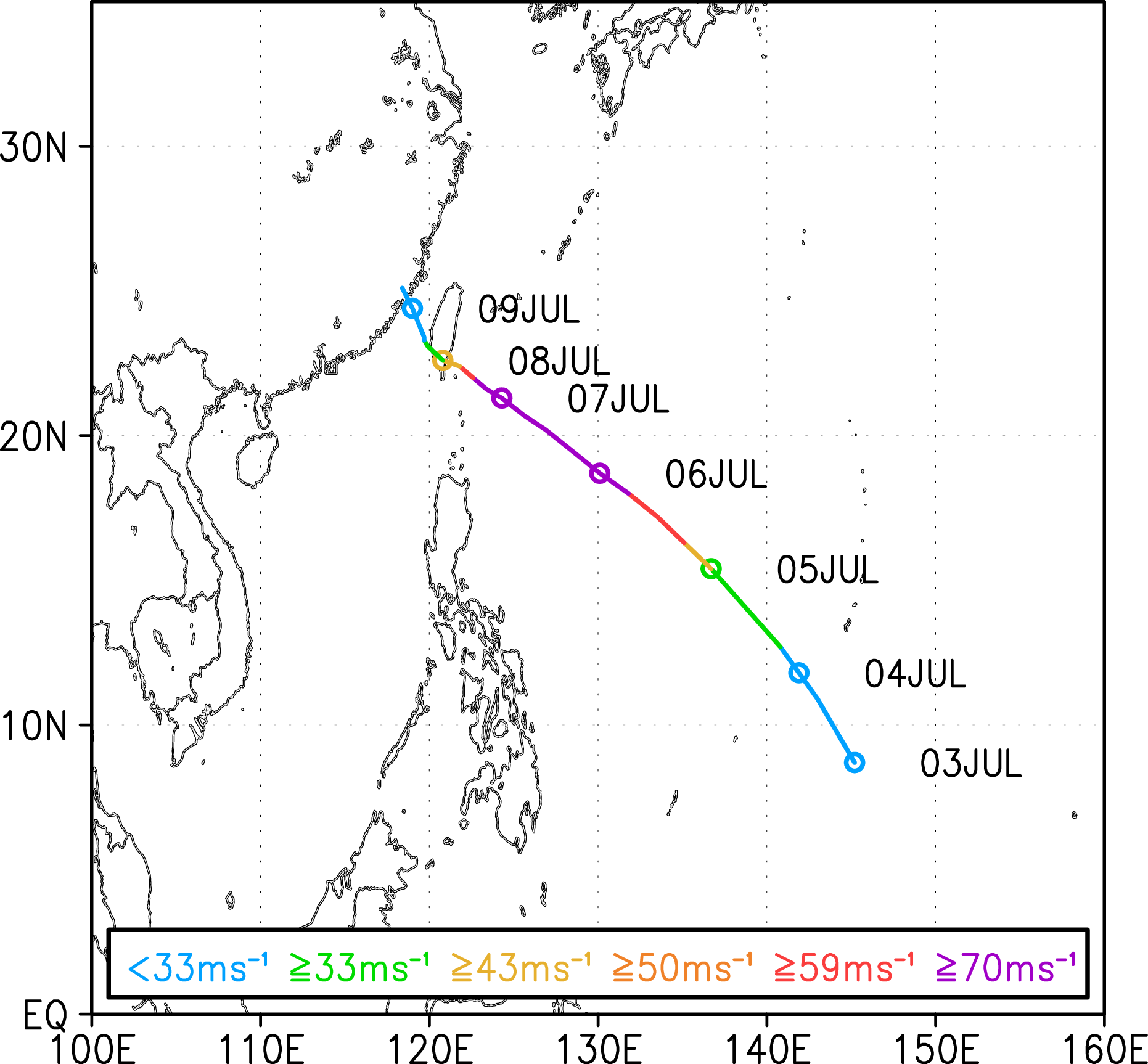

7月末の段階で台風発生数が例年に比べて少ないことから、今年は台風の発生が不活発な年であると考えてしまうかもしれません。しかし、図5で経路と強度を示している今年の台風1号の場合、7月3日に発生後、北西に移動しながら発達し、7月6日から7日にかけて1分間平均最大風速が70m/s以上のいわゆるスーパー台風の強度に発達しました(米国の階級分けでは最も強いカテゴリー5)。この台風はその後、勢力を弱めながら台湾を通過して中国に上陸しています。従って、台風の発生数という意味では今のところ今年は不活発な年に見えますが、7月末までに発生した3個の台風のうち1個は最大強度のカテゴリーまで達していることを考えると、現時点では強い台風の割合が高い年のようにも見えます。

台風発生時期が遅れたメカニズム

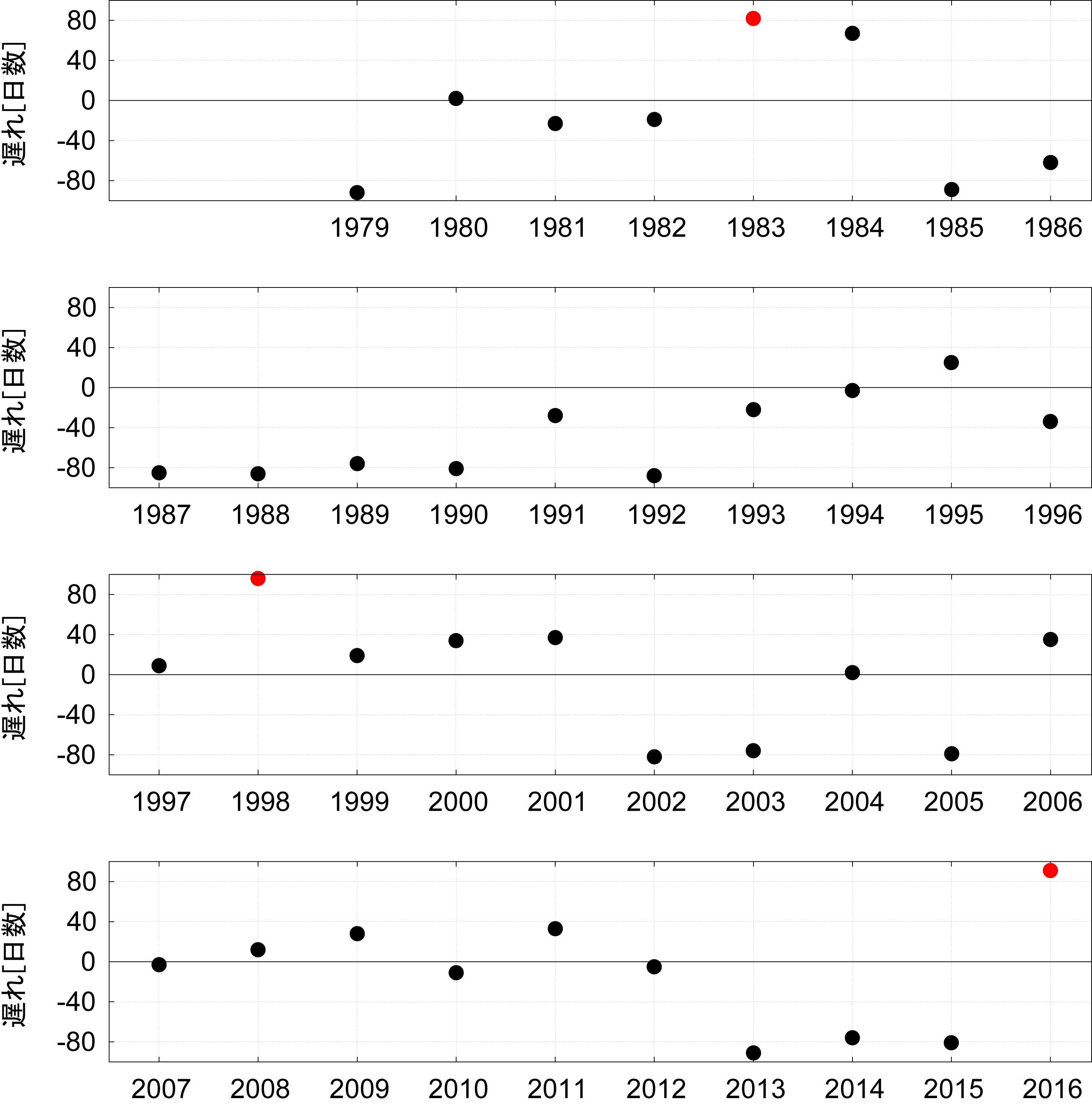

では、今年の台風1号の発生は例年に比べてどうして3ヶ月も遅れたのでしょうか。その糸口を探るため、今年と同じように台風1号の発生日が遅れた年を探してみました。図6では過去のそれぞれの年における台風1号の発生日について、平年(4月上旬)に比べてどれくらい遅れたかを黒丸で示しています。この図から、台風1号の発生日が80日以上遅れた年として1983年と1998年が挙げられます。1983年、1998年、2016年といえば、その前年に非常に強いエルニーニョ現象が発生したことで知られています。

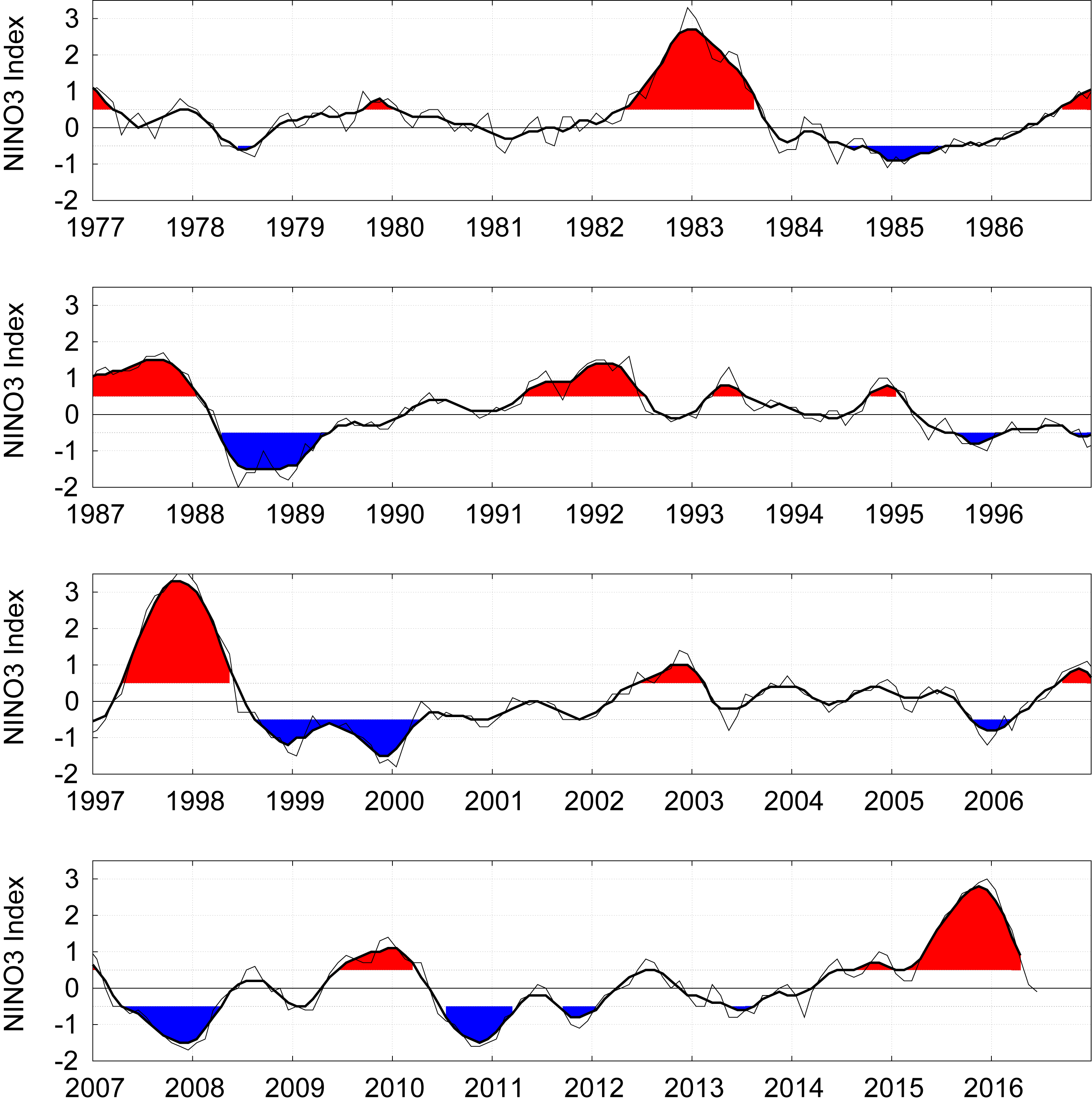

図7にはエルニーニョ・ラニーニャ現象の強さを示すNINO3インデックスを図示しました。NINO3インデックスは東部太平洋の赤道域、北緯5度から南緯5度、西経150度から90度の海域(NINO3海域)の海面水温の月平均値の基準値からの偏差で定義されており、NINO3インデックスの5か月移動平均値が0.5℃以上の月が6か月以上続いた時をエルニーニョ現象、-0.5℃以下の月が6か月以上続いた時をラニーニャ現象が発生したと定義します。つまりNINO3海域はエルニーニョ現象が起きると平年よりも高温、ラニーニャ現象が起きると平年より低温になります。エルニーニョ現象は北半球冬季に最盛期を迎えることが多く、翌年に弱まるもしくはラニーニャ現象へ移行する傾向があることが知られています。

1982年と1997年の翌年、1983年と1998年は夏に向かってエルニーニョ現象が弱まっていることがわかります。2016年も2015年冬季に強まったエルニーニョ現象が夏に向かって弱まっています。7月に発表されたJAMSTECのアプリケーションラボの予測によると、今年は平年並みか弱いラニーニャの状態がつづくと予測しています。つまり冬季に強まったエルニーニョ現象が夏に向かって弱まっていく期間に台風は発生しない傾向があることがわかります。

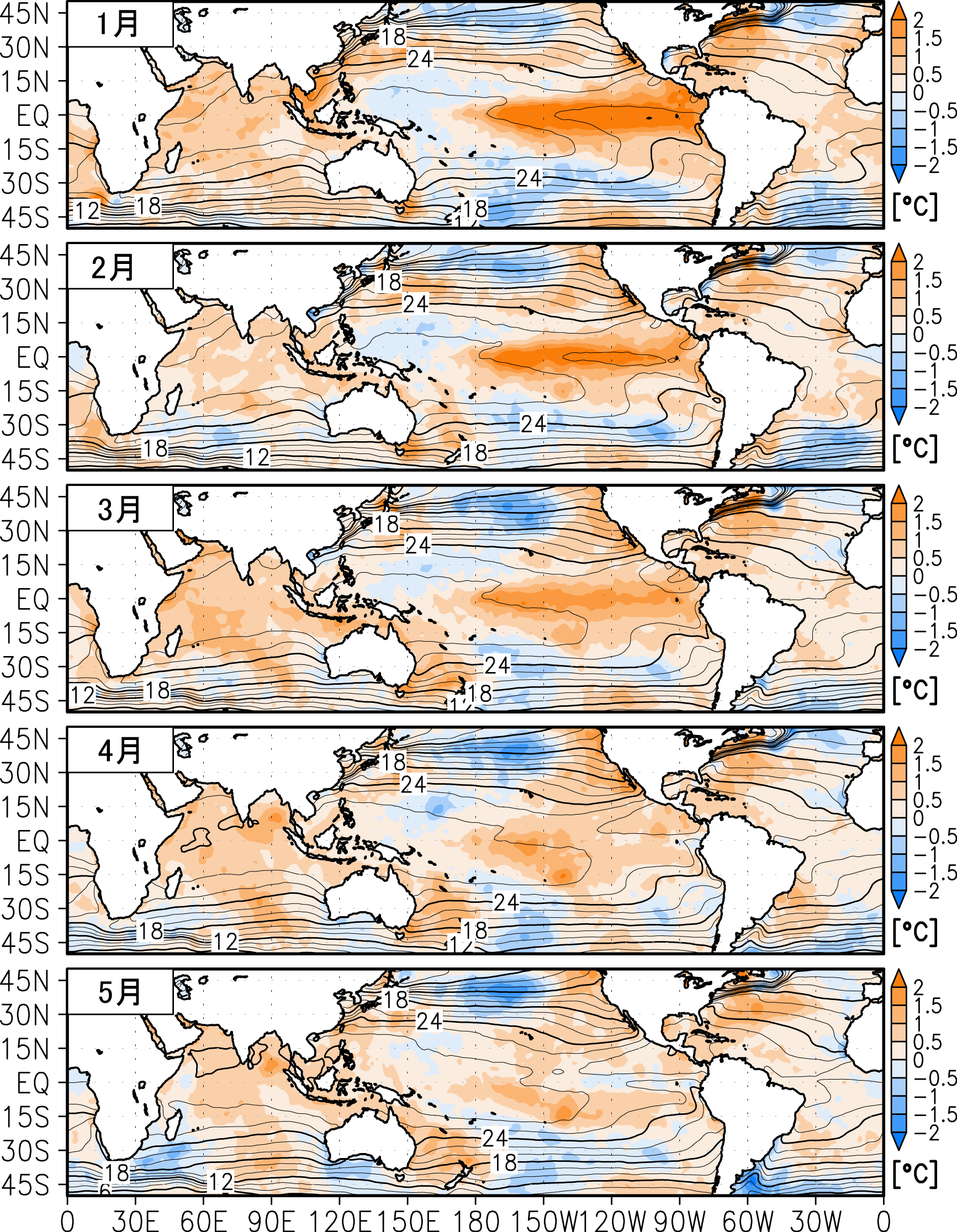

エルニーニョ・ラニーニャ現象は東部太平洋の赤道域の海水面温度に注目した現象ですが、エルニーニョ現象からラニーニャ現象に移行する期間にはインド洋で通常よりも海面水温が高くなる傾向を示すことが観測によって知られています(気象庁:エルニーニョ/ラニーニャ現象に伴うインド洋熱帯域の海洋変動)。図8は今年の1月から5月までの海面水温の過去の平均値からの差を示しています。東部太平洋の赤道域ではエルニーニョ現象に対応して1月に2℃度以上平年より高温な領域があり、季節の進行とともに弱まっていく様子が分かります。一方インド洋では4月にベンガル湾で平年より2℃以上暖かい領域があることが分かります。インド洋で海水面温度が高い場合、台風の発生域である北西太平洋において積乱雲の活動が不活発になる傾向があることが報告されています(Xie et al. 2009)。台風は積乱雲が組織立って形成されていることから、このようなインド洋の高温と今年の台風1号の発生時期の遅延は関係しているかもしれません。

今後の台風活動の見通し

今年後半の台風活動はどうなるのでしょうか? 今年と似た特徴をもつ1983年と1998年の年間台風発生数は23個と16個でした。これは過去の平均(24.5個)と比べると少ないです。今年は7月までは発生数が少なかったですが、8月に入ってから2つの台風が立て続けに発生しました。これは北西太平洋域のモンスーン活動が強まったためで、このような状況になると台風が連続発生することが知られています。

家屋などが甚大な被害を受けるとされる最大風速が40m/s以上に達する強い台風の発生数は1983年が6個、1998年が2個で、過去の平均では約10.0個です。エルニーニョ現象が弱まっている最中の年は強い台風の発生数も抑制されているようにみえます。今年は既に台風1号が米国で最も勢力が強いとされるカテゴリー5の強度まで発達しました。気象庁の解析によれば、7月以降、熱帯北西太平洋の海面水温は高くなっていますので、今後も強い台風が発生する可能性はあります。

過去の観測は重要な情報をあたえてくれますが、今年と似た特徴を持った年は数が限られているため、過去の事例だけから類推するには限界があります。今後の観測の蓄積が待たれるとともに、数値モデルを用いて台風を再現・予測する研究を組み合わせていく必要があります。

全球雲解像モデルNICAMによる台風アンサンブル実験

最後に数値モデルを用いた私たちの取り組みについて紹介します。ビッグデータ活用予測プロジェクトチーム、シームレス環境予測研究分野、および気候変動リスク情報創生プロジェクトチームでは、東京大学大気海洋研究所や理化学研究所計算科学研究機構と協力して全球雲解像モデルNICAMを開発しています。地球全体を数~十数kmという細かいメッシュに区切った計算(高解像度実験)を行うことで、現実的な台風の位置や強度を再現することができます。このためには膨大な計算を行う必要がありますが、近年は地球シミュレータや京コンピュータに代表されるようにスーパーコンピュータの性能が飛躍的に向上しています。このようなスーパーコンピュータを利用して、(数週間先の台風予測(Nakano et al. 2015、2015年1月20日プレスリリース))から数十年先の将来台風予測(Satoh et al. 2015)まで、シームレスな台風研究を行っています。

特に今年の台風活動の特異性については現在、地球シミュレータを用いて集中的に研究を行っています。数値モデルは観測データに基づく初期値を予測方程式に与えて計算することで将来の大気の状態を予測します。初期値には誤差があり、予測方程式にも近似が含まれるため、初期値がほんの少し変わっただけで予測結果は大きな影響を受けることがあります。そこで、初期値を少しだけ変更した複数の実験を行い、それらのアンサンブル平均とアンサンブルメンバー間のばらつきを統計的に調べることで予測結果の信頼性を高める方法が広く用いられています(気象庁:アンサンブル予報)。アンサンブルメンバーの数が大きいほどより多くの統計情報を得ることができます。高解像度・大アンサンブル実験は膨大な計算機資源が必要なため、今までは季節スケールでの実施は困難でしたが、地球シミュレータを利用することによって可能となりました。私たちは高解像度の全球雲解像モデルNICAMを用いて大アンサンブル実験を行うことで、今年の台風活動の再現とメカニズムの解明を進めています。

参考文献・リンク

・フィリピンを直撃したスーパー台風:2013年台風30号について

・シームレス環境予測研究分野

・気候変動リスク情報創生プロジェクト

・Nakano, M., M. Sawada, T. Nasuno, and M. Satoh, 2015: Intraseasonal variability and tropical cyclogenesis in the western North Pacific simulated by a global nonhydrostatic atmospheric model. Geophys. Res. Let., 42, 565-571, doi:10.1002/2014GL062479.

・Satoh, M., Y. Yamada, M. Sugi, C. Kodama, and A. T. Noda, 2015: Constraint on future change in global frequency of tropical cyclones due to global warming J. Meteor. Soc. Japan, 93, 489-500, doi:10.2151/jmsj.2015-025.

・Xie, S.-P., K. Hu, J. Hafner, H. Tokinaga, Y. Du, G. Huang, and T. Sampe, 2009: Indian Ocean capacitor effect on Indo-Western Pacific climate during the summer following El Niño. J. Climate, 22, 730-747, doi:10.1175/2008JCLI2544.1.

執筆協力

ビッグデータ活用予測プロジェクトチーム 那須野智江、池田美紀子

シームレス環境予測研究分野 渡辺真吾

気候変動リスク情報創生プロジェクトチーム 清木達也、Ying-Wen Chen

謝辞

本研究は、地球シミュレータ特別推進課題および文部科学省ポスト「京」重点課題4「観測ビッグデータを活用した気象と地球環境の予測の高度化」の支援を受けています。