がっつり深める

オマーン掘削プロジェクト~かつての海洋プレートを掘る!~

分析、分析、分析!

――どんな分析をしたのですか?

18か国から計75名の研究者が火成岩、変成岩、構造地質、地球化学、古地磁気、岩石物性グループの6つのグループに分かれて24時間体制で取り組みました。私は岩石物性グループのリーダーを務めました。

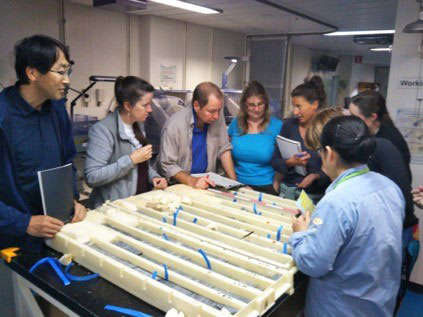

まずは火成岩、変成岩、構造地質のチームが、コアの記載という作業をしました(写真9)。縦半分に切ったコアを実験台に並べて、コアのどの位置に、どんな鉱物がどれくらいの大きさで何%ある、脈はどこにどれくらいの太さで何本ある、などを肉眼で見て記録します。海水との反応で変質する前の鉱物も推定しました。

記載が終わったコアから、岩石物性や化学組成、古地磁気、鉱物、微量元素を始め20以上の分析にかけました。

――阿部さんは、どの分析をしたのですか?

まずコアの半裁が行われる前に、立体の画像データを作るために、テクニシャンの人達がX線CTスキャナー(写真10)を使って、1,500m分のコアを0.626mm間隔で断面をスキャンしています。

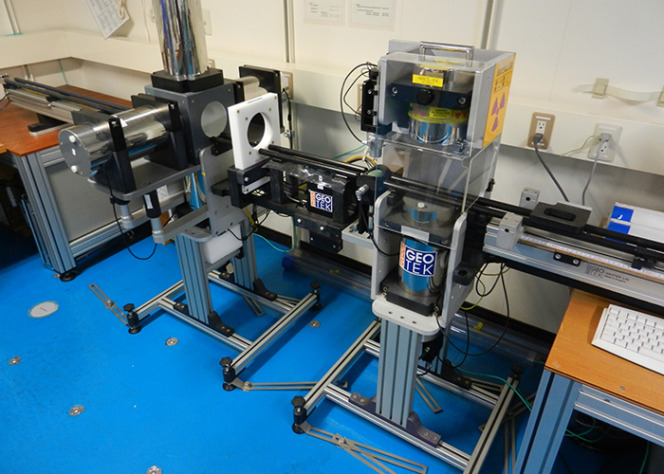

それと、マルチセンサーコアロガー(MSCL-W、写真11)という機械で、同じように全てのコアの帯磁率やγ線量などを量っています。

それらのデータを使って、各孔毎に深さ方向のグラフ(ダウンホールプロット)を作成して、これから記載していくコアの大まかな情報を押さえる、という作業をしました。

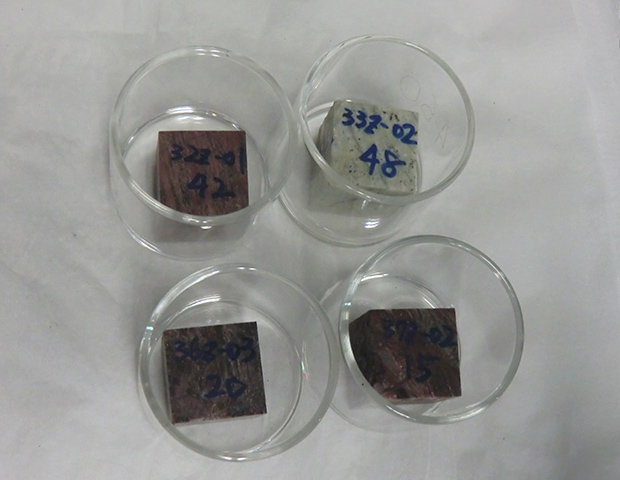

続いて分析用に、岩石カッター(写真12)でコアから2cmキューブの試料(写真13)を切り出しました。

分析装置を使って、地震波の速度、空隙率、密度、熱伝導率などの岩石物性を計測しました。

また、コアの色のデータを作るために、マルチセンサーコアロガー(MSCL-S写真15)を使って2cmおきに岩石のカラースペクトラム(色の分布)データを集めました。

――集めたデータは、具体的にどんなことにつながるのでしょうか。

たとえば、一般に地震波の速度は、物質が硬くて空隙率が低く、しっかりつまった密度の高い岩石ほど速くなります。反対に、物質が柔らかくて空隙率が高く、すかすかして密度が低い岩石ほど、地震波の速度が遅くなります。これらの値は、もともとマントルにあったときに含まれていた鉱物やそれらが海洋プレートに運ばれる過程で海水とどれくらい反応したかなどによって、大きく変わります。

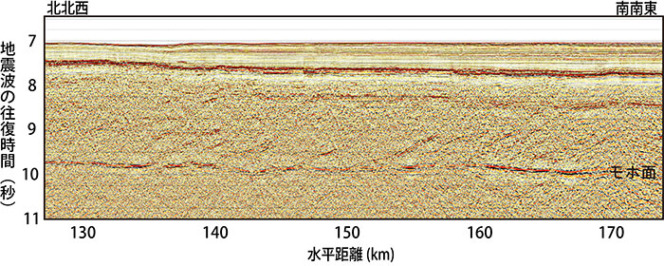

こうしたデータを集めることで、実際の海洋掘削のときに、どんな深さまでが海水と反応しているのかを推定する手掛かりになります。また、反射法地震探査などで得られた音響画像(図6)を見るときには、速度構造や反射面から見る層状構造に加えて、どんな鉱物があってどれくらい海水と反応しているのかまでみることができます。

試料そのものは小さくても沢山集めて計測していくことで、今度は広い地下構造のデータを解釈するのに役立つのです。

――そしてその先に、熱と物質の循環が見えてくる、ということですね!それにしても、1,500m分の分析は、大変そうです…!

はい、すごく慌ただしかったです。船上では、自分の部屋の目の前に職場がある状態です。食事の時以外は、ラボで分析するか、ライブラリーでデータ処理やレポートまとめに追われる状態でした。ですが、とても楽しかったです。