がっつり深める

研究者コラム

能登地方および京都府南部の地震活動を受けて-南海トラフ地震と西南日本活動期の関係

海域地震火山部門

特任副主任研究員 橋間昭徳

上席研究員 堀高峰

主任研究員 飯沼卓史

能登地方および京都府南部の地震活動について

能登地方では近年地震活動が活発化しており、2022年6月19日にマグニチュード(以下、M)5.4の地震が発生し、最大震度6弱を記録しました。また、京都府南部では2022年3月以降M4程度の地震が継続的に起きています。これらの地震は、内陸地震(陸側プレート内部で起こる地震)に分類されます。内陸地震は、南海トラフ地震や東北地方太平洋沖地震などプレート境界で起こる地震とは違い、規模は最大M7程度ですが、震源が浅く陸域で発生するため、人間の居住圏の近くで起これば、被害は甚大なものとなります。

西南日本の内陸地震と南海トラフ地震の関係

近畿地方における内陸地震は南海トラフの巨大地震の50年前〜10年後に頻発すること(いわゆる西南日本活動期)が知られています1)。南海トラフでは1944年と1946年に昭和東南海・南海地震が発生しました。これと前後して、大きな被害をもたらした1927年の北丹後地震(M7.3)や1943年鳥取地震(M7.3)、1945年三河地震(M6.8)等の内陸地震が起きています。さらに歴史を遡ると、南海トラフのM8クラスの巨大地震は100~200年毎に発生しており2)、その前後に内陸の被害地震が起きていたことが分かっています1)。

現在、昭和の巨大地震の発生から70年以上が経過し、西南日本が地震の活動期に入っていると考えられるので、プレート境界の巨大地震とともに、内陸地震の発生にも備えておく必要があります3)。実際、西南日本では、1995年兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)以降、2001年鳥取県西部地震、2016年熊本地震など、それ以前の数十年間にはほとんど発生していなかったM7級の地震が発生しています。最近の能登地方や京都での地震の頻発は、西南日本が地震活動期に入っていることと関連があるのでしょうか?

内陸地震に対するプレート境界地震の影響

はじめに述べた内陸地震の活動期は、プレート境界の定常的な固着状態と巨大地震発生の繰り返しに応じて、プレート内部にも大きな力学状態(応力)変化のサイクルがあることの反映だと考えられます。

一方、内陸地震は、南海トラフ地震との関係に応じて

(i) プレート境界の巨大地震直後に活発化するもの

(ii) 巨大地震直後には静穏化し、その後固着の進行に伴って徐々に活発化するもの

(iii)その他

の三つの活動タイプに分けることができます4,5)。

(i)のタイプは巨大地震による急激な応力の増加によるものと考えられます(1945年三河地震など)。

(ii)のタイプは逆に、巨大地震直後は応力が減少するものの、その後の定常的な地殻変動の進行とともに徐々に応力が回復し、応力が断層強度に近づくと、地震活動が活発化するものと考えられます(1927年北丹後地震など)。このタイプが近年の西南日本の地震活動期に関連するタイプと言えるでしょう。

(iii)のタイプは南海トラフの巨大地震の影響よりは、太平洋プレートの沈み込み、マントル由来の火成活動や地域固有の地殻活動の影響などが考えられます。

以上のタイプ分けは、地震活動の時間変化を注意深く観測することが肝要ですが、プレート境界の巨大地震による応力変化を計算することにより、良い見通しが得られます4)。

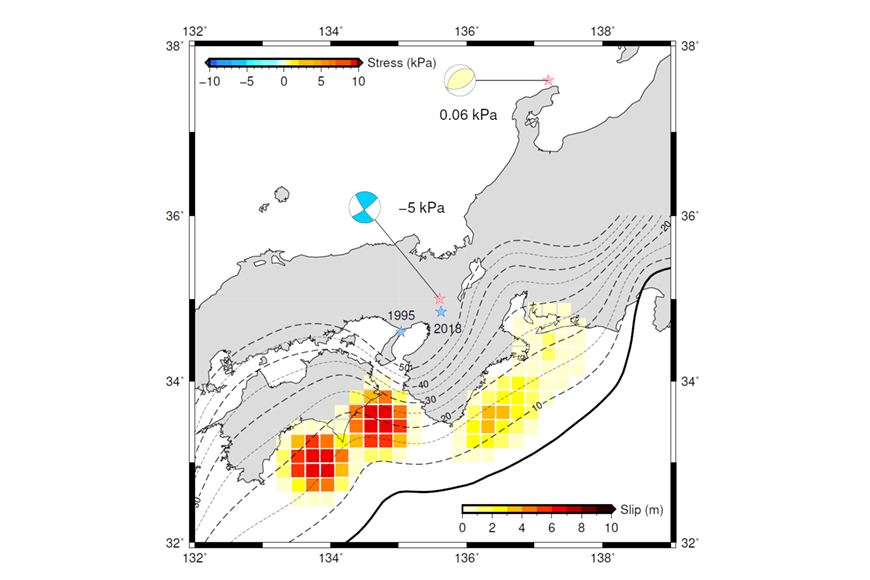

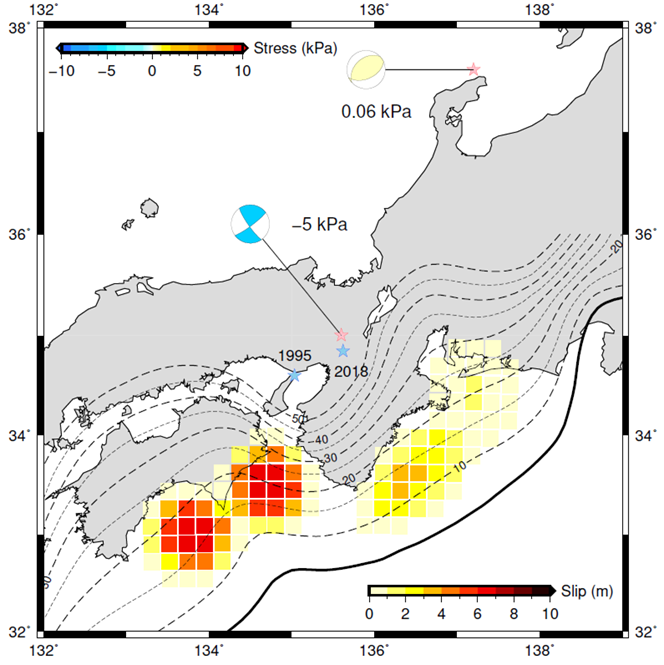

1944年東南海・1946年南海地震による応力計算結果

本稿では、1944年、1946年の東南海・南海地震による能登地方、京都府南部の地震に対する応力変化の計算結果を示します。これらの結果により、近年の能登地方、京都府南部の地震活動がどの活動タイプに当てはまるのかを考察し、あわせて西南日本の地震活動期との関係についても考察します。なお、計算手法は下段の補足の項で説明します。

計算結果を図1に示します。能登地方の地震に対しては、応力変化は1 kPa(キロパスカル)をはるかに下回る桁の値となりました。一般的な地震の応力降下量が数MPa(=数千kPa)であることを考えれば、この地震に対する南海トラフの影響はほぼ無視できる程度であると考えられます。

一方、京都府南部の地震に対しては応力が5kPaほどの減少となりました。応力の減少により、京都府南部の地震は南海トラフの巨大地震によって一時的に抑制されるものと考えられます。

計算結果から考察する地震活動期との関連

以上の応力計算結果を「3.内陸地震に対するプレート境界地震の影響」で述べた地震活動タイプと比較すると、能登地方地震については(iii)の南海トラフの関連が弱いタイプと言えます。6月19日の地震で震度6弱を記録した珠洲市では、2020年12月から今回の地震までに4cmに及ぶ急激な隆起が電子基準点におけるGNSS(GPS)観測で検出されており6,7)、今回の地震活動との関連が検討されています。

一方、京都府南部の地震活動タイプは(ii)にあたり、今回の地震活動は、1944年東南海・1946年南海地震後に減少した応力状態が、断層強度近くまで回復していることを示唆しています。このような傾向は、1995年M7.3兵庫県南部地震、2016年M7.3熊本地震、2018年M6.1大阪府北部地震の発生とも整合しており、西南日本の地震活動期における地震活動の一環として捉えることができます。

したがって、南海トラフにおける巨大地震の発生までは現在の地震活動を引き起こす応力状態が持続するので、被害地震の発生の可能性がより高いと考えるべきでしょう。今のうちに、揺れに備えておくこと(耐震補強や家具の固定等)が被害軽減のために重要です。

補足:1944年東南海・1946年南海地震による応力計算手法

まず、東南海・南海地震のすべり分布として、Koketsu et al. (2008, 2012)8,9)による南海トラフ下のプレート境界面上においてBaba & Cummins (2005)10)、Baba et al. (2006)11)を参考にすべり分布を設定しました(図1)。巨大地震のすべりによる応力計算のコードとして、地下の物性を一様な弾性体だと仮定した計算コード12)を使用しました。2022年5月2日の京都府南部の地震、2022年6月19日の能登地方の地震の断層面として、防災科学技術研究所のHi-net地震観測網によって得られた地震メカニズム解(図1)の2つの節面から余震分布6)に合う節面を選び、応力を計算します。

断層面にかかる応力は断層面に沿った剪断応力と断層面に垂直な法線応力の2つの成分を持っています。剪断応力は断層のすべり運動を直接駆動する応力成分です。一方、法線応力は断層を垂直に押さえつけることで断層を動きにくくする効果があります。この効果は法線応力に見かけの摩擦係数を乗じた断層強度で表されます。しかし、この地域の見かけの摩擦係数は非常に小さいとされており13)、断層強度、すなわち法線応力の影響は無視できる程度であると考えられます。したがって本稿では剪断応力について検討します。本文内で応力と書かれているものは全て剪断応力を意味します。

参考文献

- Utsu, T., J. Phys. Earth, 22, 325-342, 1974.

- Ando, M., Tectonophys., 25, 69-85, 1975.

- JAMSTEC https://www.jamstec.go.jp/j/jamstec_news/20180622/

- Hori, T. and Oike, K., Tectonophys., 308, 83-98, 1999.

- Shikakura, Y. et al., J. Geophys. Res. Solid Earth, 119,

https://doi.org/10.1002/2013JB010156, 2014. - 地震調査委員会

https://www.static.jishin.go.jp/resource/monthly/2022/20220619_ishikawa_1.pdf - 西村, 地震予知連絡会会報, 107, 289-291, 2022.

- Okada, Y., Bull. Seismol. Soc. Am., 82, 1018-1040, 1992.

- Koketsu, K. et al., Proc. 14th World Conf. Earthq. Eng., S10–038, 2008.

- Koketsu, K. et al., Proc. 15th World Conf. Earthq. Eng., 1773, 2012.

- Baba, T., and Cummins, P. R., Geophys. Res. Lett., 32, L08305, 2005.

- Baba, T. et al., Tectonophys., 426, 119-134, 2006.

- Hori, T. and Kaneda, Y., J. Seismology, 8, 225–233, 2004.