仲西 理子

JAMSTEC海域地震火山部門 地震発生帯研究センター

プレート構造研究グループ 主任研究員

沈み込むフィリピン海プレートの上に異様な岩体を発見

ユーラシアプレートの下にフィリピン海プレートが沈み込む南海トラフでは、過去に昭和東南海地震(1944年)や、昭和南海地震(1946年)のような巨大地震が繰り返し起きています。そして今後も、巨大地震やそれに伴う津波による災害の発生が懸念されています。巨大地震や津波の発生メカニズム、さらに地震津波発生予測のためには、巨大地震の震源域となるプレート境界を含む海底下の構造を正確に把握することが必要不可欠です。

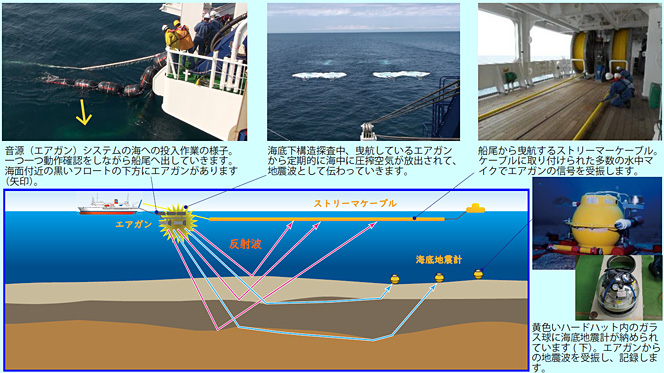

海底下(地下)の構造は、体の中を見る医療用のCTスキャンと同じ原理で見ることができます。ただし、海底下の構造は、人間の体に比べて規模が大きく、地球サイズのCTスキャンを用意することはできません。そこで、地球科学の研究では、X線の代わりに船に搭載したエアガンから人工的な地震波(音波)を発生させ、あらかじめ海底に設置した地震計や、船に装備した計測器で受振し記録します。このデータをもとに海底下の構造を2次元の断面図で描きます(図1)。このことを「海底下構造探査」*1といいます。

JAMSTECは1997年以来、南海トラフ域の海底下構造探査を実施してきました。これにより、いくつかの特徴的な不均質構造と、昭和東南海地震と昭和南海地震の震源域の分布の関係が明らかになっています。

例えば、室戸岬沖の昭和南海地震の破壊の伝播が及ばなかった領域には、富士山級の海山が沈み込んでいること(Blue Earth 48 P33)が分かりました。また、昭和東南海地震と昭和南海地震の震源域の境界となる紀伊半島潮岬沖下には、沈み込むフィリピン海プレートの上に、周辺より硬く重いドーム状の岩体が存在すること(Blue Earth 92 p10-11)も大きな発見でした。

フィリピン海プレート上に、局所的に海山や重りのような岩体が載っているということは、プレート境界面の固着状態に影響します。個別の地震の起こり方だけでなく、東南海地震と南海地震が別々に起きたり、連動して起きたりすることと密接な関係があるとされ、これまでの地震の発生パターンを再現するシミュレーションの研究に構造情報が反映されるきっかけとなりました(BlueEarth92 p10-11)。

西南日本全体の海陸地下構造の3次元的なモデル化に成功

構造情報が必要とされるのは、過去の地震の発生パターンを再現するためだけではありません。地震の発生予測や、地震発生後の震源位置の推定、各地の地震動や津波の予測など、防災情報に活用するため、精度や信頼性の高いものが必要とされます。そこでJAMSTECでは、南海トラフ域で懸念される巨大地震の発生と関係する特徴的な構造を明らかにするための取り組みを行いました。西は日向灘から東は東海沖まで、網羅的に実施してきた2次元の海底下構造探査により明らかになった構造断面イメージと、その間を補う構造情報として自然地震観測の成果を取り入れました。そして、南海トラフ域全体の海底下構造情報をとりまとめ、3次元構造モデルを作成しました(Nakanishi et al. 2018)(動画1)。

動画1:南海トラフ域の3次元海底下構造モデル

南海トラフ域の海底下地下構造探査及び自然地震観測の解析結果に基づき、3次元海底下構造モデルを構築しました。モデルについては「地殻構造探査データベースサイト」でも詳しく案内しています。https://www.jamstec.go.jp/obsmcs_db/j/Nankai_3D_model-j.html

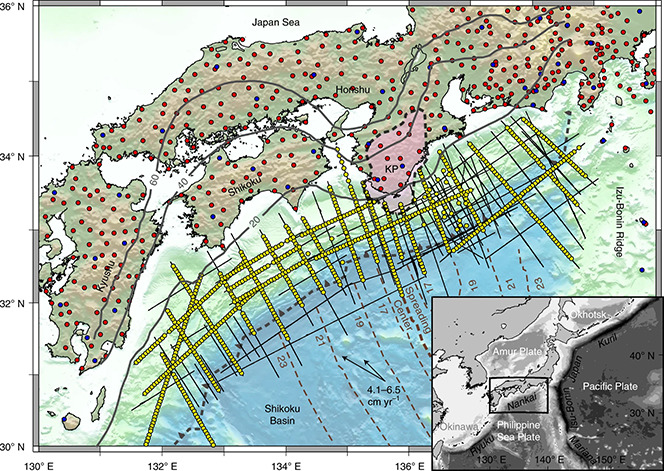

この3次元構造モデルは、様々な研究分野に活用可能な最も現実的で、信頼性と精度の高い構造情報が初めて取りまとめられたものでした。その後、南海トラフ域を含む西南日本全体の海域と陸域の地下構造を空間的に捉えるための国際共同研究が実施されました。この国際共同研究では、海底の地震計に加え、日本全国の陸域に張り巡らされた広帯域地震観測網(F-net)と、高感度地震観測網(Hi-net)の各観測点で記録された過去約20年分の地震波の信号を集めました(図2および動画2)。

(credit: Adrien Arnulf/UT Jackson School of Geosciences)

動画2: 解析に使用したデータを示す動画

海底下構造の3次元的な可視化のために、使用した地震観測点(赤丸)とエアガンや自然地震の震源(青丸)と、各震源から地震観測点までの地震波の経路(色付きの線)。テキサス大学のスーパーコンピュータを用いてこれらのデータ解析を実施しました。扱ったデータ量は未だかつてないほど大量で、ここに示したのは全体の2%にすぎません。

さらに、南海トラフ域で発生した地震の信号も同様に集めました。こうして、南海トラフ域周辺の海域・陸域に存在するありとあらゆる観測点で得られた自然に発生する地震、海底下構造探査による地震波の記録を多様に組み合わせた膨大なデータ(ビッグデータ)に基づき、南海トラフ域を含む西南日本全体の海陸の地下構造を3次元的にモデル化することに成功しました(Arnulf et al., 2022より)*2。

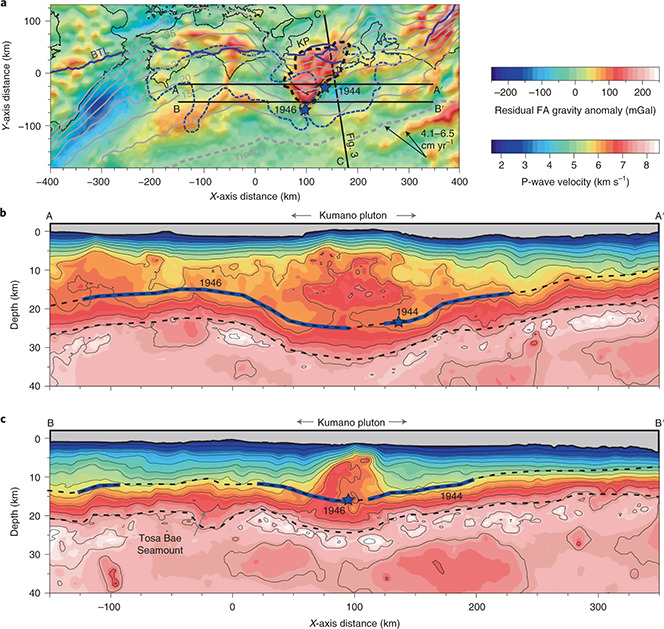

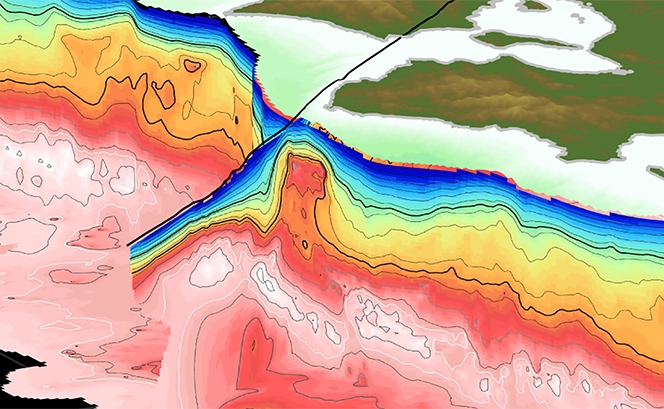

その結果、紀伊半島潮岬沖下に沈み込むフィリピン海プレート上の周辺より硬く重いドーム状の岩体については、潮岬沖周辺どころか紀伊山地までもすっぽり覆うほど大規模であることがわかりました(動画3、図3、図4)。その重みで岩体の沖側のフィリピン海プレートがたわみ、そこにできた割れ目や断層に水が入り込んだことで力を溜めにくい脆い領域が形成され、昭和の大地震発生時の滑りは硬く重いドーム状の岩体の側面に沿って、その脆くなった領域に伝わったであろうと解釈されました。

(credit: Adrien Arnulf/UT Jackson School of Geosciences)

動画3:ビッグデータに基づき構築された西南日本全体の3次元海陸地下構造モデル

海底下構造を3次元的に表現した図中の中央部の紀伊半島下で盛り上がっている赤色部分が周辺より硬く重いドーム状の岩体です。この岩体が、図2の地図上の紀伊半島の赤紫の領域に広がっていることがわかりました。

紀伊半島下の周辺より硬く重いドーム状岩体は広範囲に広がっていることがわかりました。

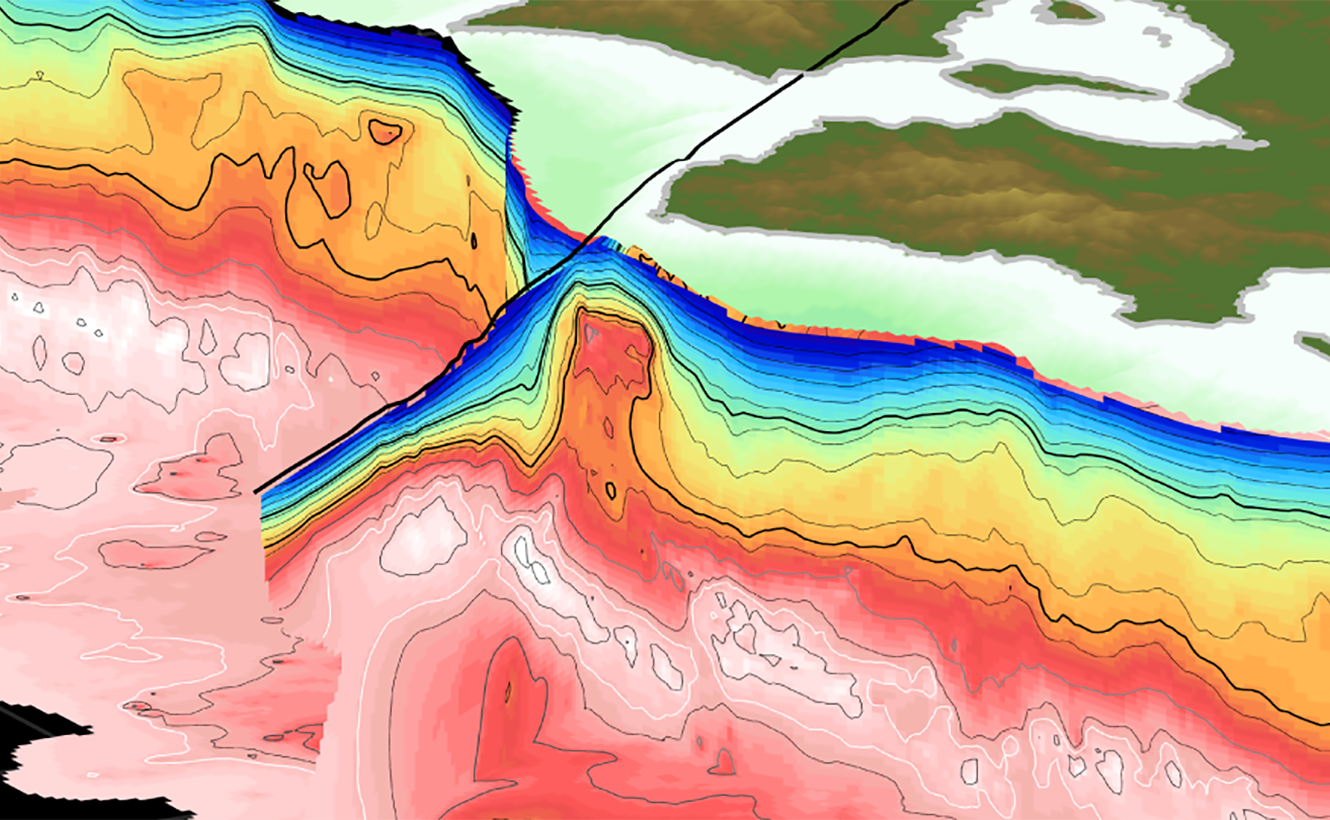

図aは西南日本の残差フリーエア重力異常*3図です。周辺より密度が大きいことを意味する正の異常を示す赤色部分(>100mGal)が、b, c図の岩石が硬いことを示す地震波速度の大きい領域とほぼ一致しており、点線で囲まれた領域に周辺より重いドーム状の岩体が沈み込むフィリピン海プレート上に存在することを示しています。フィリピン海プレートの沈み込み角度の平均値は四国沖の約5度から、紀伊半島沖の約10度まで変化します。紫色の線は四万十帯の北限で仏像構造線と呼ばれる地質構造線です。青破線は1944年の東南海地震、1946年の南海地震の地震時の滑り域(1m以上滑った領域)です。灰色破線は南海トラフの位置です。黒線A-A’、 B-B’で切った断面を図b、cに示します。地震波(P波)速度構造断面です。図b、c中の破線は、フィリピン海プレートの地殻の上面と下面を表しています。青星印と青線は、それぞれ、1944年東南海地震と1946年南海地震の震源位置と地震時滑り域の範囲です。 (Arnulf et al., 2022より)

図4:紀伊半島潮岬沖で沈み込むフィリピン海プレート上の巨大な岩体 テキサス大学が実施した南海トラフ域の3次元的なモデル化によって可視化された紀伊半島潮岬沖で沈み込むフィリピン海プレート上の巨大な岩体(赤色の盛り上がり)です。カラースケールは図2と同様で、赤色は周囲より硬く重いことを示しています。この岩体はこの海域の巨大地震の発生に十分影響を与える規模のものであることがわかりました。

海溝型地震発生帯の実態を、これほどまでに現実的な形で3次元的に可視化できたのは、高速計算技術の進歩により、膨大で多様なデータに対する新たな解析手法の適用が実現できたことによるものです。

次の大地震に備えるために

地震発生帯の3次元的なモデル化による成果は、南海トラフの巨大地震発生想定域であるフィリピン海プレート周辺の現在の状態や、次の地震までの準備状況を調べるための重要な知見です。そして、今後のJAMSTECの取り組みや国のプロジェクトで重要な役割を果たすことになります。

JAMSTEC海域地震火山部門は、過去20年間に渡って海底下構造探査を進め、今回の国際共同研究による3次元的な地震発生帯のモデル化に取り組んできました。海底下構造探査のデータから、潮岬沖のドーム状の岩体を最初に発見した海域地震火山部門の小平秀一上席研究員は、「地震の発生を正確に予測することはできない。しかし、海陸の地下構造情報と地殻活動(地震や地殻変動)監視データを組み合わせて解析を進め、近い将来の沈み込むフィリピン海プレート境界の次の地震への準備状態の推定は目指せる」と言います。そのために、JAMSTECでは、私たち研究員も力を合わせ、最新の南海トラフ域の3次元構造に新たな調査観測の成果を反映させて高精度化を進めています。さらに、将来の地震の発生予測や地震発生後の地震動や津波の予測などに必要な構造情報として現状のP波速度に加え、これまでに様々な研究の成果として得られているS波速度や密度の情報をモデルに導入するマルチパラメータ化を進めています*4。

高精度化、マルチパラメータ化された構造情報を活用した研究が進むことで、私たちが次の大地震に備えるための重要な情報を得られることが期待されます。

脚注

*1 地震探査、地震波探査、地下構造探査、構造探査などと呼ばれます。

https://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/quest/20160722/ 海底下構造探査

https://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/quest/20180921/02.html 地震波構造探査

*2

テキサス大学のプレスリリース

https://phys.org/news/2022-02-big-imaging-role-channeling-earthquakes.html

*3

フリーエア重力異常は、地表や海上での重力測定値に対して、緯度による影響と高さ(地球の中心からの距離)の影響の補正をかけたものです。さらに、海洋底〜海溝〜島弧という大構造に起因するような影響を取り除き、残差フリーエア重力異常としたものです。その結果、地域的な重力異常分布が明瞭にされています。正の値の場所の地下は、周囲より密度が大きいことを示しています。

*4

防災対策に資する南海トラフ地震調査研究プロジェクト

https://www.jamstec.go.jp/bosai-nankai/j/

https://www.jamstec.go.jp/bosai-nankai/j/doc/JAMSTEC_BosainankaiPamphlet.pdf

引用文献

Nakanishi,A., Takahashi, N., Yamamoto, Y, Takahashi, T., Citak,O. S., Nakamura, T., Obana, K., Kodaira S., Kaneda. Y., Three-dimensional plate geometry and P-wave velocity models of the subduction zone in SW Japan: Implications for seismogenesis. Geological Society of America Special Paper, 2018, 534, p. 1-18, doi: 10.1130/2018.2534(04)

Arnulf, A. F., Bassett, D., Harding, A. J., Kodaira, S., Nakanishi, A., Moore, G., Upper-plate conrtolson subduction zone geometry, hydration and earthquake behaviour, Nature Geoscience, 2022, vol. 15, p143-148, doi:/ 10.1038/s41561-021-00879-x

Dan Bassett,Adrien Arnulf,Shuichi Kodaira,Ayako Nakanishi,Alistair Harding,Gregory Moore, Crustal Structure of the Nankai Subduction Zone Revealed by Two Decades of Onshore-Offshore and Ocean-Bottom Seismic Data: Implications for the Dimensions and Slip Behavior of the Seismogenic Zone. Journal of Geophysical Research: Solid Earth

https://doi.org/10.1029/2022JB024992