今年の夏は、6月末の梅雨明けを思わせる連日猛暑日や、7月後半から8月にかけての各地での記録的な豪雨、8月後半から9月にかけて強い勢力を保ったまま沖縄県を通過した台風11号・12号・14号などの目立った現象が発生しました。

昨年発表された「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書」(詳しくはhttps://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ipcc/ar6/index.html, https://www.jamstec.go.jp/rigc/j/reports/ipcc6/menu.html参照)では、豪雨、旱魃、熱波などの極端現象の激甚化傾向や、台風が最大強度に達する位置の高緯度側へのシフトなどの傾向が報告されており、事例ごとの研究では人為起源の温暖化による有意な影響も示されています。今年の状況も地球温暖化の影響下にあることは事実ですが、様々な自然変動も、目立った現象の発生に深く関わっています。

本稿ではこれらの現象の背景となるアジア太平洋域の状況を見ていきます。

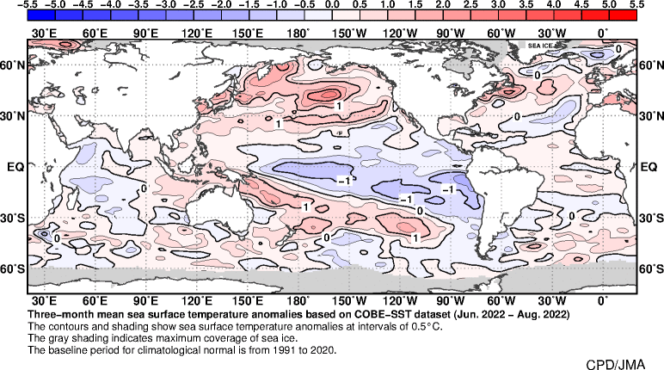

海面水温と大気循環場

台風や梅雨前線、豪雨の発生などにとって、アジア太平洋域の大きな大気の流れや気圧配置は基本的な環境要因です。その各年の特徴(平年からの偏差)は、エル・ニーニョ現象やインド洋ダイポールモード現象のような気候変動モードに伴う海面水温分布の変動に連動して現れます。

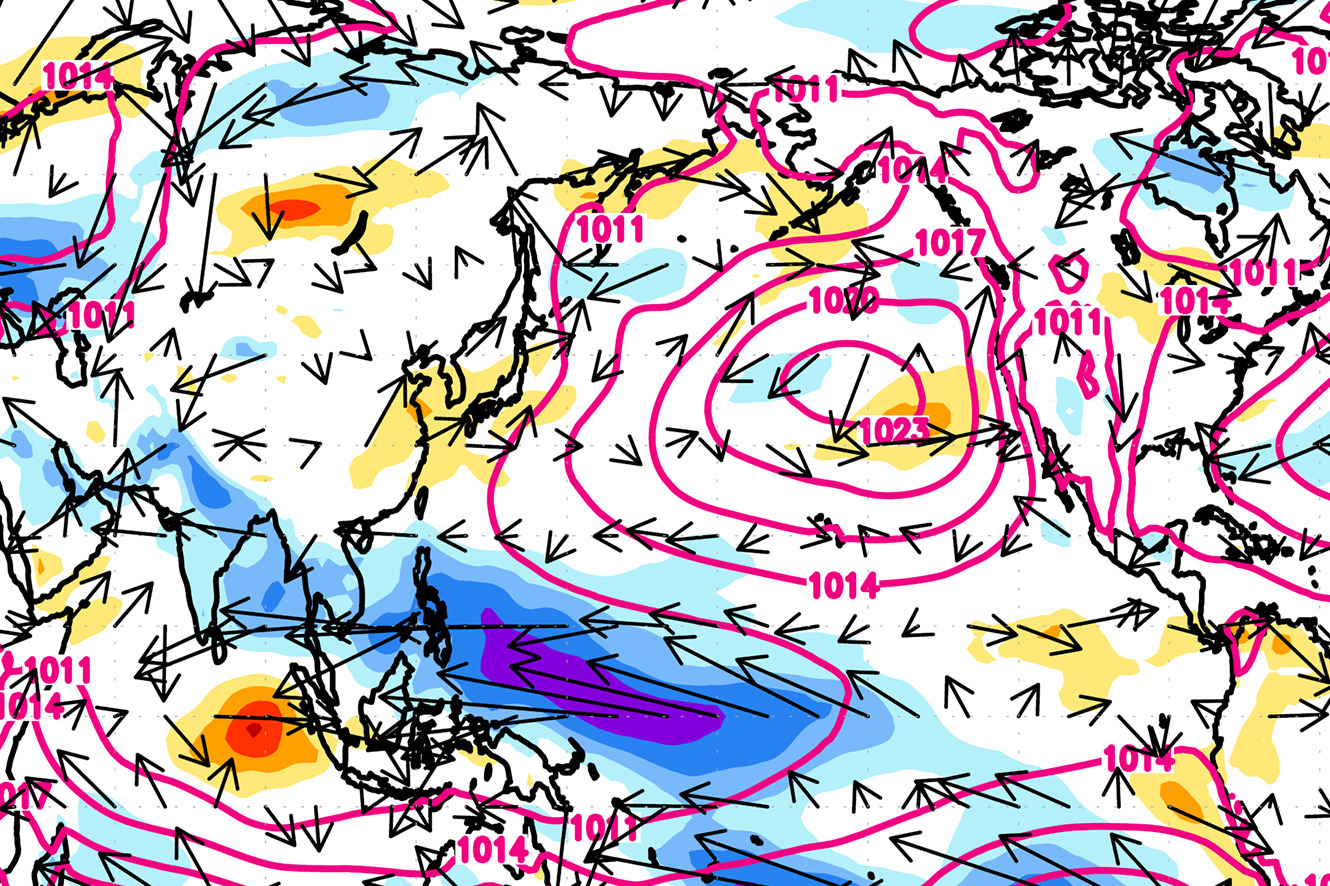

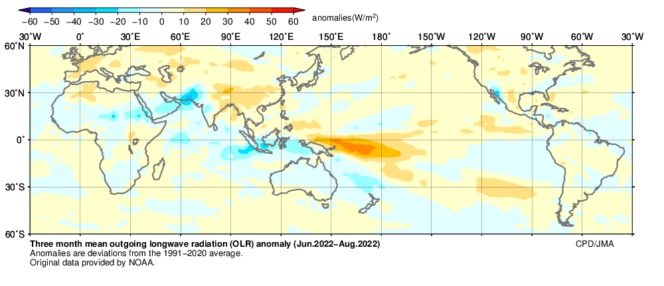

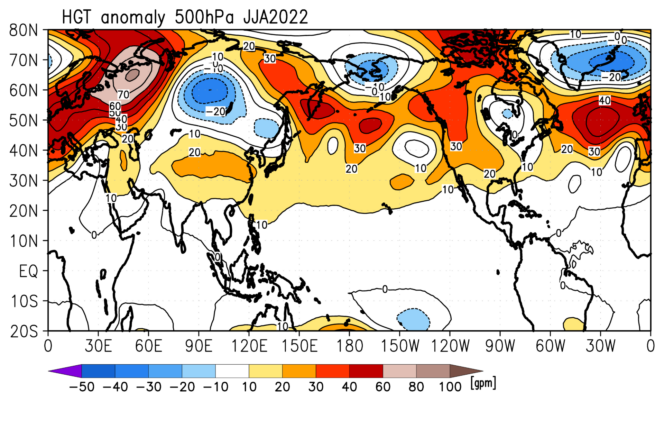

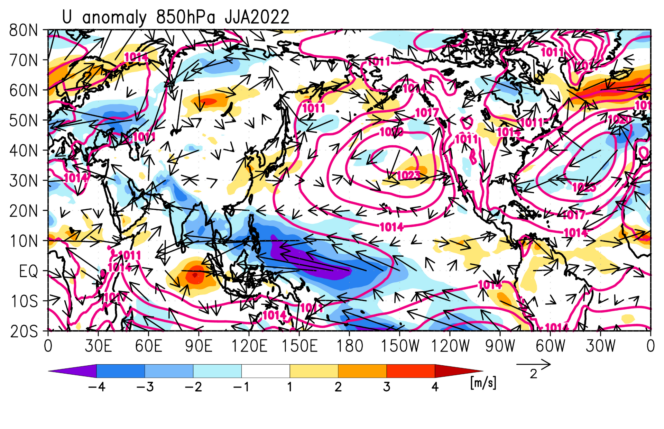

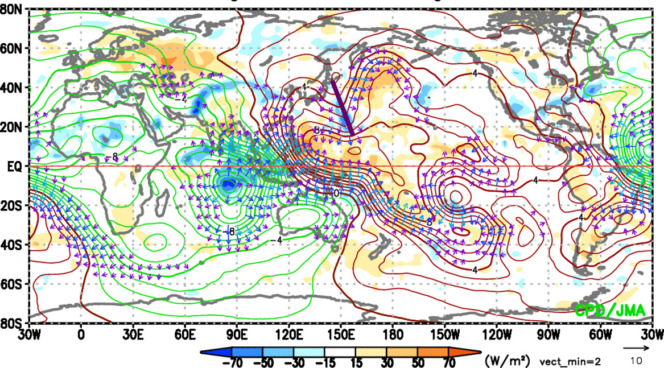

2022年はシーズン前から、ラ・ニーニャ現象と負のインドダイポールモード現象が発達し(https://www.jamstec.go.jp/j/pr/topics/column-20220523/)、熱帯の東インド洋からインドネシア周辺域で海面や海洋表層の水温が平年より高い状態が継続していました(図1a)。これらの暖かい海面水温域では対流活動が平年以上に活発化し(図1b)、東アジア域では高気圧偏差(平年比)が卓越していました(図1c)。中緯度の偏西風帯では波列状の気圧偏差の振幅が大きく(図1c)、日本付近では太平洋高気圧が平年より強く西に張り出し(図1d)、暑い夏の要因となりました。

ラ・ニーニャ現象の発生時には日本付近の対流圏上層の強い西風(亜熱帯ジェット)の大蛇行が平年より頻発することが知られており、梅雨明け時期の大幅な見直しや、北日本の晩夏の大雨や北陸・東北地方の梅雨明け「なし」に影響したと考えられます。また、後述のように今年の台風活動にも影響していそうです。

台風の活動

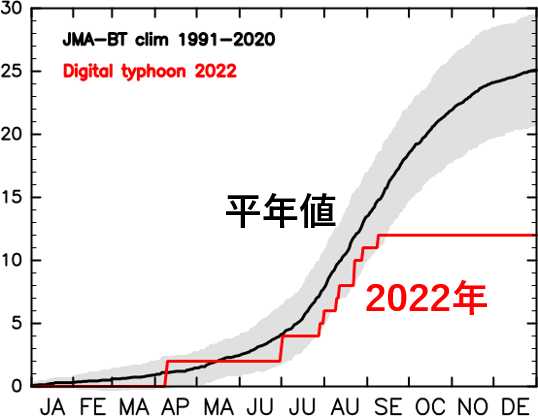

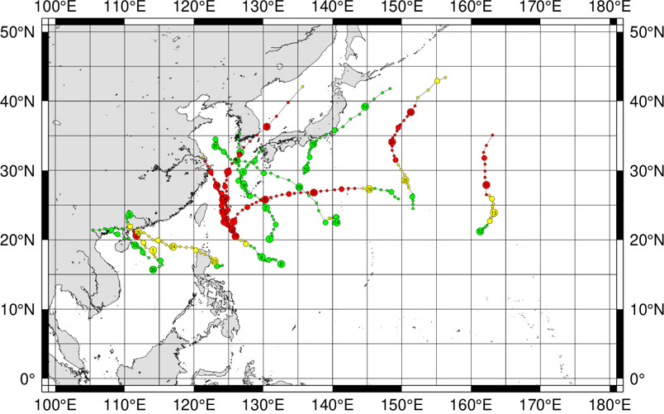

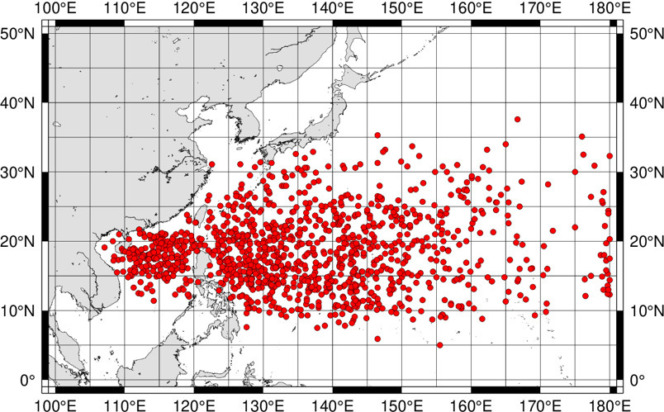

2022年の西太平洋の台風発生数は8月前半まで平年値を下回り(図2a)、進路の傾向として、太平洋高気圧の南縁に沿って130E以西まで西進する特徴がみられました(図2b)。

この要因として、台風の発生域である日本の南の海域で対流活動が抑制傾向となり(図1b)、夏季モンスーンに伴う下層の西風(および大規模な低気圧性の循環場)が弱く、東風傾向が強かったこと(図1d)が考えられます。

夏季モンスーンに伴う循環や大気の湿潤化は、西太平洋での台風の活動を支える好条件を提供します。加えて、季節内振動と呼ばれる、熱帯で顕著にみられる30-60日周期の大気変動も台風の発生・発達に大きな影響を及ぼすことが知られています(https://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20150120/)。

季節内振動の活発期には、熱帯の西風や対流活動が強化され、台風の活動が促進されます。モンスーンの弱い状況下で、台風発生の多くは季節内振動の活発期に起こりました。8月後半からは、台風の連続的な発生や、強い勢力を保ったまま日本に接近する事例が見られました(11号・12号・14号)。日本の南の海上の海面水温が比較的高い状態であったことが、台風の強度維持や再発達を助長し、日本の南の強い高気圧は台風11号や12号の発生後の西向きの進路や沖縄付近での停滞に関与していたと考えられます。

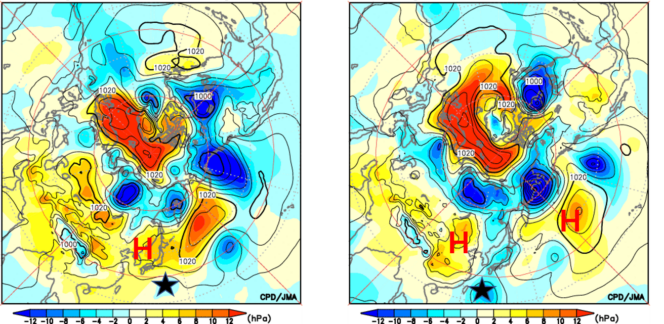

なお、台風14号の発生・発達期には、海面水温は11号や12号の発生前ほど高温ではありませんでしたが、西太平洋亜熱帯に大規模な低気圧性循環場(ラ・ニーニャ現象の発生時に季節内振動などと連動して現れやすい)が形成されるなど(図3)、台風の発達に好都合な複数の要因が重なっていました。

台風と大気の波活動

今シーズンの台風のもう1つの特徴は、比較的高緯度側で発生する事例が目立つ点です(図2b)。

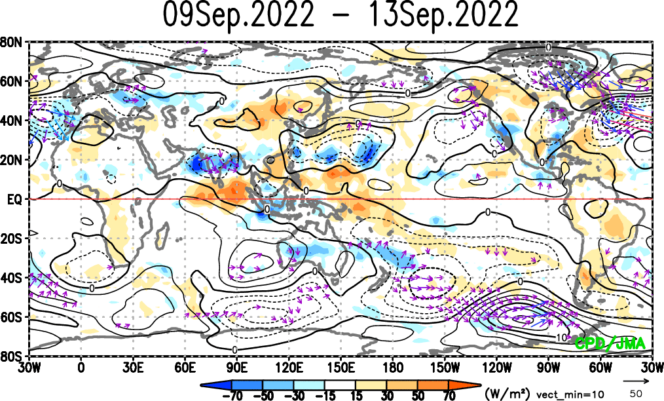

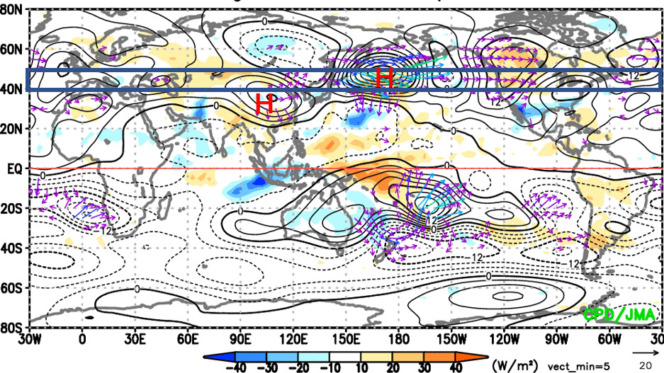

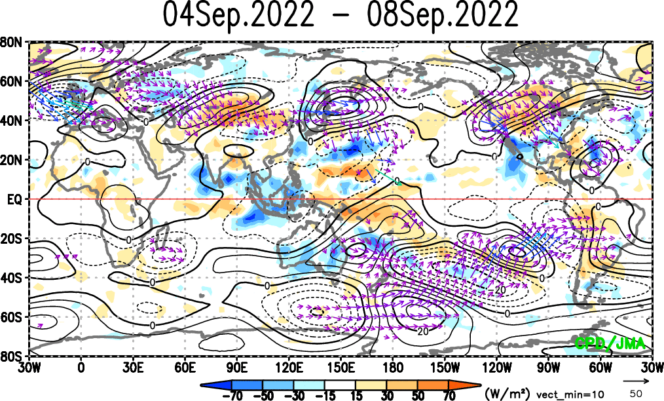

これに関連して、大規模な大気波動を介した中緯度の大気変動の影響が考えられます。8月後半から9月前半の対流圏上層(200hPa)の大気の流れ場と大気波動の活動度の流れをみると、日本の北方(アリューシャン付近)で高気圧性の循環が強く、波の活動度の流れが低緯度側に向かっていることが分かります。このような状況では、南北方向に入り組んだ大気運動が増幅しやすく、上空の力学的なプロセスを通して対流活動を促進することが指摘されています。

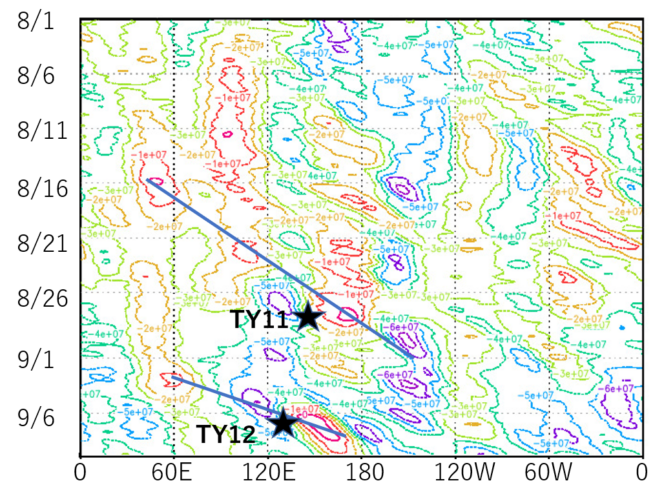

実際に、高気圧性の強い循環場の南側では対流活動の活発化が見られます(図4a)。この中緯度上空の波列構造の時間変化と台風発生のタイミングをみると(図4b)、台風11号の発生前と12号の発生前に、それぞれ欧州付近から波列の強まりが伝播して日本付近に到達していることが確認できます。それぞれの台風発生前後の状況を見てみましょう。

(8月12日―9月10日平均値)

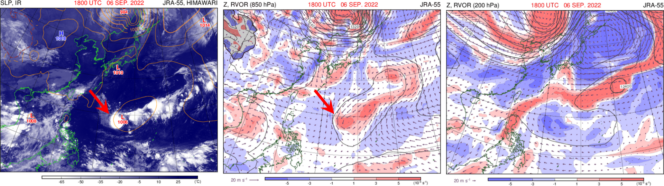

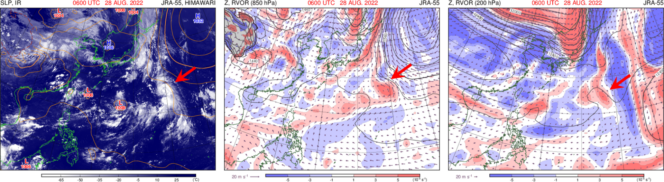

台風12号の発生日から4日前までの上空の流れ場では、欧州から連なる波列の東端が日本付近にあり、高気圧性の強い循環を伴っています(図5a)。その南側(120-180E, 20-30N)では波の活動度の流れが収束し、対流活動が活発化しています。

台風12号の初期渦は、日本の南東の海上(20N付近)で発生し、西に進んでいましたが、台風発生の数日前から、上空では入り組んだ流れ場となり、発生1日前くらいから、雲を伴う上空の高い渦度域が台風の初期渦の近傍に北東から貫入しています(図5b-d)。上空の渦やこれに伴う温度偏差が台風初期渦の上空に重なることで、渦の上方向の伸長に寄与しうる状況であったことが見てとれます。

実際にどのような過程が台風発生の決め手となっていたか、そしてその中での上空の擾乱の役割を明らかにするために、より詳細な解析が必要です。

台風11号の発生前は、熱帯の季節内振動の不活発期に当たり、日本の南東の海上では、シーズンを通しての対流抑制傾向と重なって、台風の発生には適さない状態でした。上空では台風発生10日前頃から欧州より連なる波列の増幅があり(図6a, 図4b)、日本の北方から南東方向に延びる気圧の谷が亜熱帯まで貫入し、海面付近まで達していました(図6a, b)。

台風発生時には、初期渦近傍に雲を伴う高渦度域が北から貫入しました(図6c-e)。上空の気圧の谷の貫入の台風発生への影響については、過去の事例研究でも多数報告されており、この事例において、比較的不都合な条件下で台風が発生できた要因の1つである可能性があります。

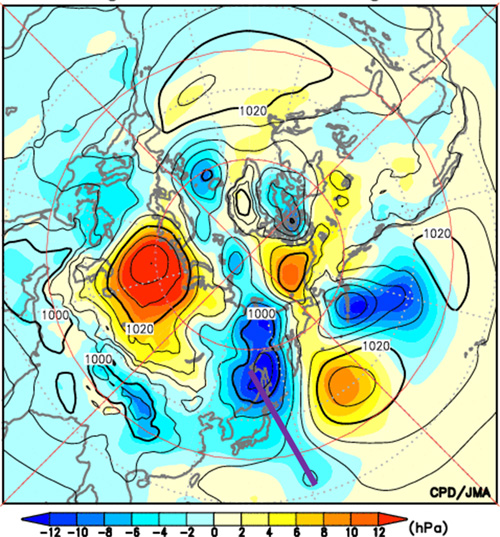

台風11号は、発生後、高気圧の南端に沿って西進し、日本の南海上で速度を落とした後、9月3日以降にようやく北進し始めました。日本の南海上で停滞していた期間は、台風の北側は広く高気圧偏差に覆われ、台風が北進しづらい状況でしたが(図6f)、台風が近隣に存在していた熱帯低気圧と合体し、サイズが大きくなった8月31日以降は、大陸上の高気圧が弱まり始め、台風の北側の気圧が低下しました(図6g)。

太平洋高気圧や大陸上の高気圧は、中緯度大気の変動(上空のジェット気流、波動の活動度など)や熱帯の対流活動の変動の影響を受けて複雑に変化し、台風の経路の傾向に影響しますが、台風自身の発生や強度変化がこれらの大規模な気圧配置や流れ場を変える可能性も考えられます。台風と周辺場の相互作用は、台風の移動メカニズムの理解と進路予測の向上に係る、今後の研究課題の1つです。

今後に向けて

2022年の夏は、ラ・ニーニャ現象や負のインドダイポールモード現象といった気候変動モードの影響が、西太平洋の高い海面水温、北に張り出した強い太平洋、上空の西風ジェットの蛇行および波活動の活発化などの大規模場の特徴があり、日本付近での、平年と異なる梅雨シーズンや、夏前半に台風が少なかったこと、台風の進路などに関与したと考えられます。9月前半には、台風12号に続いて、台風13号、14号が日本の南東の海上で連続的に発生しました。日本の南の海洋表層の水温が高かったことに加え、この時期には、熱帯の季節内振動の活発化や、大規模な低気圧性循環場の形成のほか、上空の大気の変動も継続していることで、台風が発生し易い状況になっていたと考えられます。秋の台風シーズンには、太平洋高気圧の縮退に伴い、台風の経路が日本付近を通り易くなるため、充分な警戒の必要が示唆されます。

台風等の気象現象に伴う極端現象の発生やその変動について、現象そのもののメカニズムを理解することと同時に、周辺場との相互関係や、気候変化の影響について知見を深めることは、より信頼性の高い予測を行うために重要です。最新の科学技術を駆使して台風の実態を明らかにし、台風や台風による災害の予測精度を向上させることを目的として、2021年10月に台風科学技術研究センター(https://trc.ynu.ac.jp/)が横浜国立大学に設立され、全国的なネットワークの下で、多角的な台風研究が進められています。海洋研究開発機構では、台風科学技術研究センター等との連携のもとに、これらの問題に取り組んでいきます。

謝辞

本稿は、台風科学技術研究センターの若手メンバー他有志によるブリーフィングでの情報共有および議論を参考に作成いたしました。また、気象庁WMO Tokyo Climate CenterのWebページ(https://ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/index.html)、国立情報学研究所「デジタル台風」Webページ(http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/)、琉球大学気象研究室Webページ(https://metrq.skr.u-ryukyu.ac.jp/met_rq/weather_j.html)の図を用いました。ここに謝意を表します。

参考リンク

気象庁ホームページ

6月下旬から7月初めの記録的な高温及びその後の天候の特徴と要因についてhttps://www.jma.go.jp/jma/press/2208/22b/kentoukai20220822.html

JAMSTEC第19回「地球環境シリーズ」講演会「極端現象 ―豪雨をもたらすもの」

https://www.jamstec.go.jp/j/pr/events/20220819/

文部科学省科学研究費補助金 新学術領域研究「変わりゆく気候系における中緯度大気海洋相互作用hotspot」

https://www.jamstec.go.jp/apl/hotspot2/members.html