Shun Nomura, Giovanni De Cesare, Mikito Furuichi, Yasushi Takeda, Hide Sakaguchi, Quasi-stationary flow structure in turbidity currents, International Journal of Sediment Research, 35(6), 659-665, 2020, doi. 10.1016/j.ijsrc.2020.04.003. を改変

戦国武将の中では、トップ3クラスの人気を誇る伊達政宗(1567~1636年)。「独眼竜」という、いかにも勇猛そうな異名で知られていますが、仙台藩の初代藩主として政治にも辣腕をふるいました。スペイン国王やローマ教皇に対しては「奥州の王」として使節も送っています。

その伊達政宗は1611年「慶長(けいちょう)奥州地震」という大地震に遭遇しました。津波が広く東北沿岸を襲い、5000人規模の人命が失われたと言われています。この地震は、従来の研究では1933年の昭和三陸地震くらいだったとされていましたが、最近は2011年の東北地方太平洋沖地震(以下、東北沖地震)に匹敵する規模ではなかったかと議論されるようになりました。一方で近年、新たに確認された1454年の「享徳(きょうとく)地震」も、東北を襲った巨大地震ではないかと注目され始めています。

私達はこうした過去の(巨大)地震をどうとらえ、何を学べばいいのでしょうか。今回は前編と後編に分けて、地質学と歴史学の両方から考えてみることにします。

地層には過去の地震が「記録」されている

第3回で「地震の化石」を紹介しました。「シュードタキライト」という名前ですが、覚えているでしょうか。地震で断層がずれた時に摩擦熱で岩石が溶け、再び冷えて固まったガラス質の岩脈でした。実はもう一つ「地震の化石」と呼ばれているものがあります。「砂岩岩脈」です。

地下に水を多く含んだ砂の層があると、地震が起きた時に揺さぶられて、どろどろの液体のようになることがあります。いわゆる「液状化」です。これが地割れなどから上下の地層に噴きだし、そのまま固まったものが砂岩岩脈です。

数千万年前にできたものですが、シュードタキライトも砂岩岩脈も、高知県の沿岸などで実際に見ることができます。そのあたりが、はるか昔から何度も地震に襲われてきたことを物語っています。地層には、このような過去の地震の「記録」が、いたるところに残されています。

撮影/藤崎慎吾

もう少し「最近」の記録としてよく研究されているのが、津波堆積物です。海岸に近い湿原や沼地などでは、普段、植物の遺骸(泥炭)や泥が静かに堆積しています。地震が起きて、そこに大きな津波が襲ってくると、海底や海岸の砂や石なども一緒に運ばれてきます。それが湿原や沼地を覆ったまま残されたものが津波堆積物です。

津波が引いてしばらくすれば、再びそこには植物が生えて、その遺骸や泥が堆積していくことになります。そうした場所の地面を掘って、泥と砂の層が交互に見られるようであれば、そこから過去の地震や津波が起きた年代を推定できます。

(https://unit.aist.go.jp/ievg/report/jishin/tohoku/tsunami_taiseki.html)

さらに陸上のあちこちを掘って、同じ年代の津波堆積物がどう分布しているかを調べれば、その時の浸水範囲もわかります。すると「陸上をこれだけ駆け上がったのだから、津波の高さはこれくらい」とか「この地域では波が低かったけど、あの地域では高かったから、津波はあっちの方からやってきた」というようなこともわかります。

このように過去の津波や地震の状況を詳細に復元できる点が、津波堆積物の有用なところです。ただし欠点もあります。例えば津波が来た方角がわかっても、発生源までの距離はわかりません。地震が日本の近海で起きたのか、はるか遠くの南米で起きたのかは判別できないのです。

また地層がずっとそのまま保存される保証もありません。例えば草や木の根によって、崩されてしまう可能性はあります。人間による開発で、失われることもあるでしょう。

そして海岸は常に変化しています。約2万年前、最終氷期で最も寒かったころの海面は、今より100m以上も低かったと考えられています。つまり陸地はもっと広かった。それが温暖化するにつれて海面も上昇し、約6000年前には現在より数メートル、高くなりました。いわゆる「縄文海進」です。

その間にも当然、津波は何度も起きたはずですが、その証拠となる地層のほとんどは今や海底下です。それを掘ったとしても、当時の海岸の位置がわからないので、浸水範囲や高さの推定は難しいでしょう。縄文海進より前の津波や地震についても、年代や規模、発生源などが、わからないものでしょうか。

「混濁流」で海底にも地震の証拠が残る

最近、海底の「タービダイト」と呼ばれる地層を使った、もう一つの方法が検討されています。専門家に聞いてみましょう。海洋研究開発機構(JAMSTEC)海域地震火山部門地震発生帯研究センター上席研究員の金松敏也さんです。

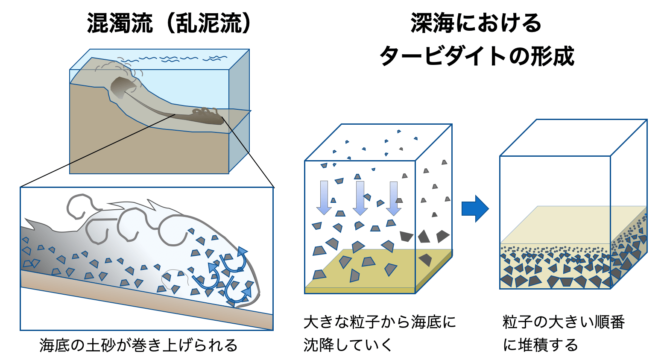

「一般的には海底で地震が起こると、土砂が巻き上がる。巻き上がった土砂を含む泥水は、土砂の入ったぶんだけ、まわりの海水よりちょっと比重が重いことになりますね。そうすると、そこに斜面があった場合、重い水は下の方に重力で流れていこうとします」と金松さんは言います。「流れだすと同時に、先端の軽い海水とぶつかるところで巻き上げ現象が起こって、土砂をさらに巻き上げて、どんどん雪だるま式に大きくなっていきます。これが『混濁流(乱泥流)』という現象だと説明されています」

金松敏也(かなまつ・としや)

1965年、長野県生まれ。東京大学大学院理学系研究科で博士(理学)。2019年より現職。専門は海洋地質学。ピストンコアラーという機器を使って海底から地層を採取し、そこに記録された地震の痕跡を読んで過去の記録を復元する研究を行なっている。特に地層の磁気の特性を利用して研究している。撮影/藤崎慎吾

混濁流は海底の平らなところに行き着くと、そこで止まります。するともう土砂は巻き上がらなくなり、その場に堆積していきます。この時、水の抵抗を受けにくい大きな粒子ほど速く沈み、小さな粒子ほどゆっくり沈みます。つまり下から上へ「大→小」という順番で堆積するのです。このようにしてできた地層がタービダイトです。

提供/金松敏也 氏

普段の海底にもプランクトンの死骸を含む様々な粒子が、静かにゆっくりと堆積しています。しかし、それらの粒子は海底にいるゴカイのような生物によってかき混ぜられ、大きな粒子も小さな粒子も入り混じった、均質な地層になります。しかしタービイダイトは一気に堆積するため、生物が入りこんで乱す余地はありません。したがって他の地層からは区別できます。

小松左京(1930〜2011年)の『日本沈没』という小説や映画には、潜水船が海中で混濁流に巻きこまれそうになるシーンが出てきます。しかし実際はまだ誰も、混濁流を見ていません。イメージ的には雪崩に似ていると、教科書などには書かれているそうですが、果たしてその通りなのかは、まだわかっていないわけです。

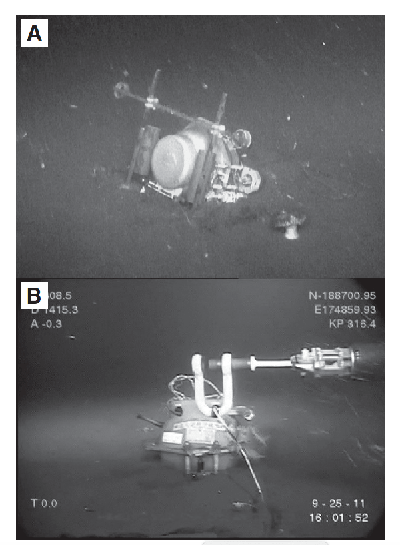

ただ地震が起きた後、海底ケーブルが次々と切断されていくという現象などは、混濁流のしわざだと考えられてきました。東北沖地震が起きた時も、茨城県や房総沖の海底ケーブルが10ヵ所以上も切断されています。また海底地震計が設置されていたはずの場所からなくなっていたり、見つかっても内部が泥だらけになっていることもありました。海底圧力計も埋まっていたり、ひっくり返っていたりしたことがあったそうです。

錘をつけたパイプで地層を採取

こうしたことから金松さんは、東北沖地震でも混濁流が起きたと考えました。そこで日本海溝の海底からタービダイトを採取することにしたのです。混濁流は深い場所へと流れ下っていきますし、第2回で詳しく触れた通り、海溝軸付近が地震で最も大きく動いた場所だからです。

大雑把に言えば日本海溝の断面はV字型をしていますが、ところどころに平坦な場所もあります。そういう場所には普段、堆積物が雪のように積もっています。斜面を流れ下った混濁流も、そこに土砂を積もらせますので、金松さんはまず海溝の平坦な場所に船で向かいました。そこで事前に行われていた反射法地震探査が役に立ちます。

第1回で説明しましたが、エアガンという装置で発した衝撃波が、断層や地層の境界から反射してくるのをとらえ、地下の構造を調べるのが反射法地震探査です。その結果を見て、平坦な場所の下にタービダイトがありそうだと判断したら、金松さんはそこから地層のコア(柱状のサンプル)を採取します。

この時に使われるのが「ピストンコアラー」と呼ばれる装置です。仕組みは単純で、直径が8cmくらいの長い金属製のパイプに錘(おもり)を取りつけたものです。長さは10mくらいの短いものから40mくらいのものまで様々です。これを船から垂直に落として、海底にぐさっと刺します。するとパイプの内側に柱状の地層が入るわけです。

提供/金松敏也 氏