がっつり深める

東日本大震災から10年

<第6回>伊達政宗は「巨大地震」を見たか?(前編)

1000年以上前のタービダイトも見つかった

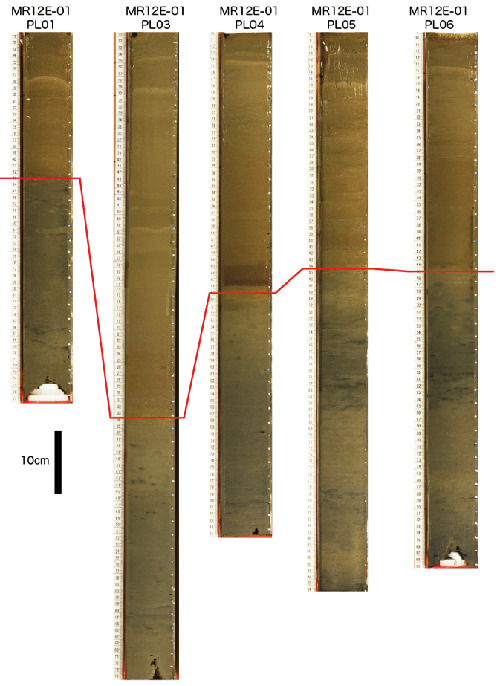

日本海溝の最も深い場所(水深約7000m)、すなわち海溝軸で金松さんが採取したコアには、狙い通り東北沖地震の時に堆積したと思われるタービダイトが見つかりました。やはり地震の揺れで混濁流が発生し、海溝の斜面を流れ下ってきたのでしょう。しかしタービダイトは、それだけではありませんでした。

提供/金松敏也 氏

(参考:https://bluebacks.kodansha.co.jp/books/9784065216903/appendix/attachments/chikyubook_column09.pdf)

10mほどまで深く掘ってみると、全部で3〜4層のタービダイトが見つかりました。いちばん上は東北沖地震によるものですが、その下に生物が混ぜた均質な堆積物をはさんで2番目のタービダイト、その下にまた堆積物をはさんで3番目のタービダイト……という具合です。2番目と3番目の間には、ちょっと白っぽい層もありました。これは火山灰です。

専門家に依頼して化学的に分析してみると、その火山灰は青森県と秋田県の県境にある十和田火山から来たものだとわかりました。915年の大噴火で東北地方の上空を広く覆った灰が海にまで運ばれ、海底に降り積もったのです。つまり、この火山灰の層より下の地層は、915年より古いことになります。このように火山灰は地層の年代を決める時に、よく使われます。

タービダイトは東北沖地震クラスの巨大地震が起きなければ、あまり堆積しないのではないかと金松さんは考えています。明治三陸地震(1896年)くらいの地震でも堆積した可能性はありますが、なかなか見えてこないのは、運ばれてきた土砂が少なくて層が薄かったため、生物によって崩されてしまったのかもしれません。

915年より前に堆積した3番目のタービダイトは、869年の貞観(じょうがん)地震によるものと考えられます。実は津波堆積物の研究などから、その年代に巨大地震と津波が起きたことは、ほぼ確実と見られています。平安時代に書かれた『日本三代実録』という歴史書にも記述があり、「野原も道も全て青海原となった。船に乗ったり山に登ったりする余裕はなく、千人ほどが溺れ死んだ。財産も作物も、ほとんど一つとして残らなかった」などと書かれています。

提供/金松敏也 氏

過去の地震の規模を推定するのは難しいのですが、貞観地震はマグニチュード(M)8.4を超えていたと考えられています。第4回でも触れましたが、東北沖地震が起きる少し前から貞観地震は話題になっていたため、東北の巨大地震は「1000年に1回」などと言われるようになりました。タービダイトも1番目と3番目だけだったら、それを裏づけることになります。

東北沖地震の前は室町時代の地震?

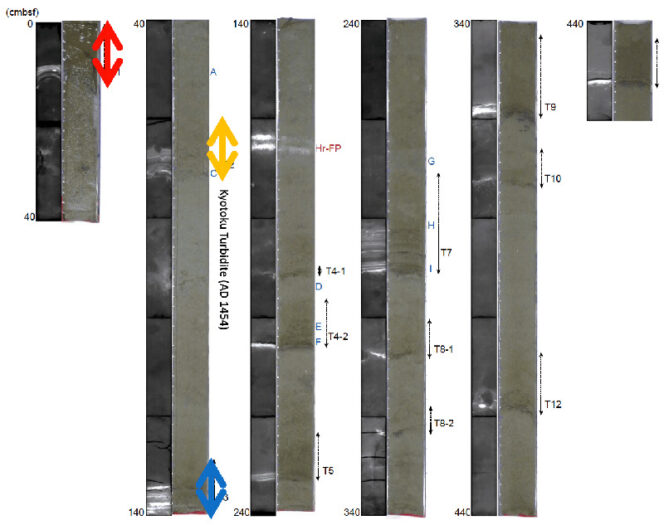

ところが金松さんが採取したコアには、火山灰の層より上に2番目のタービダイトがありました。つまり915年から2011年までの間に、もう一つ巨大地震が起きていることになります。それを今のところ金松さんは1454年の享徳地震に当てはめています。

1454年といえば室町時代中期で、13年後の1467年には応仁の乱が始まっています。室町幕府の将軍は銀閣寺(東山慈照寺)を造営した8代、足利義政(1436〜1490年)でした。

享徳地震については史料が乏しく、被災地域や規模などの詳細はわかっていません。山梨市内にかつてあった寺の住職らが、代々、書き継いでいた『王代記』(1524年までに成立)に「享徳3年11月23日の夜半に天地が揺れ、東北地方に津波が来て、山の奥にまで押し寄せ、多くの人が海にさらわれて死んだ」とあるのが、最も詳しい記録です。

第5回で飯沼卓史さん(JAMSTEC海域地震火山部門地震津波予測研究開発センター主任研究員)も言っていますが、現在、研究者の間では500〜600年に一度、東北の巨大地震が起きるのではないかという見方が主流のようです。すると貞観地震から享徳地震までの間が585年、享徳地震から東北沖地震までの間が557年なので、2番目のタービダイトは、とりあえず享徳地震に当てはめることになるのでしょう。ただ後編で詳しく述べますが、当てはまりそうな地震は他にもあります。

地磁気の「歴史」から年代を測定する

ところで金松さんが日本海溝の海溝軸で採取したコアの中には、貞観地震の層より下に4番目のタービダイトが見られるものもありました。また海溝軸ではなく、海溝斜面の途中(水深5000m前後)にある平坦面で採取したコアでは、さらに過去のタービダイトも観察されています。これらの年代は、わからないものでしょうか。

Usami et al., 2018, Supercycle in great earthquake recurrence along the Japan Trench over the last 4000 years,

https://geoscienceletters.springeropen.com/articles/10.1186/s40562-018-0110-2に加筆

津波堆積物の場合によく使われるのは、放射性炭素年代測定です。ここで詳しい説明は省略しますが、生物の遺骸などに含まれる「炭素14」という放射性同位体(自発的に放射線を出して崩壊する物質)の量と、炭素14が崩壊して半分に減るまでの時間(5730年)から年代を測定する方法です。

タービダイトの場合も、前後の地層に有孔虫というプランクトンの殻が入っていれば、そこに含まれている炭酸カルシウムの炭素14を使って放射性炭素年代測定ができます。しかし5000mあるいは7000mという水深になると、水圧などの影響で炭酸カルシウムが溶けてしまうため、金松さんが採ったコアでは測定できません。そこで炭素14の代わりに地磁気の「歴史」を使って年代測定ができないかと、現在、金松さんは研究を進めています。

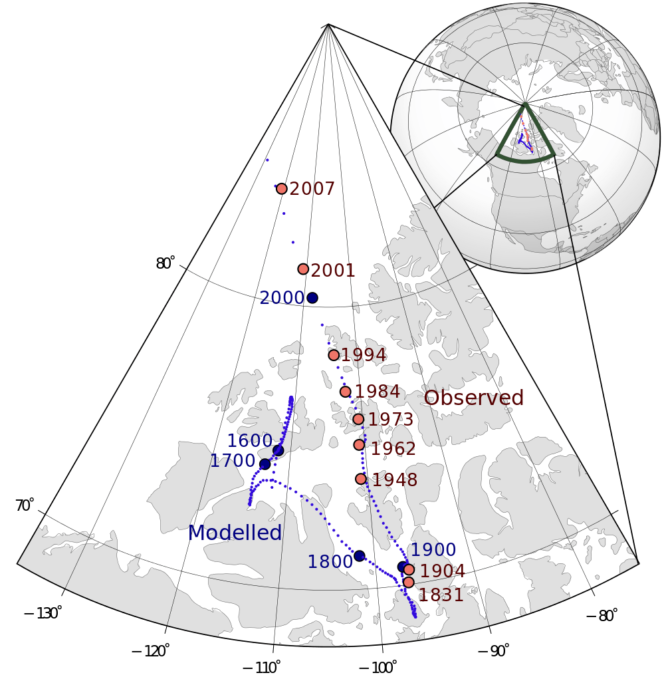

「今、日本では方位磁石を置くと、地理上の北を指してはいません。西へ7度くらいずれているんですね」と金松さんは言います。「磁極はいつも北極点にあるわけではなく、うらうらと動いているんです」

地磁気の「永年変化」によって、磁極は数十年から数百年単位で動きます。方位磁石は伊能忠敬(1745〜1818年)が日本地図をつくった約200年前、ほぼ真北を指していました。さらにさかのぼって約350年前、日本にやってきたオランダ船の記録によると、東へ約8度ずれていたようです。つまり、この350年ほどで地磁気の方向は東から西へ約15度、動いたのです。

Tentotwo, CC BY-SA 3.0 < https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

このような変化の歴史は大航海時代の1500年以降、ヨーロッパなどではよく記録されてきました。それを利用しようというわけです。どうやって?

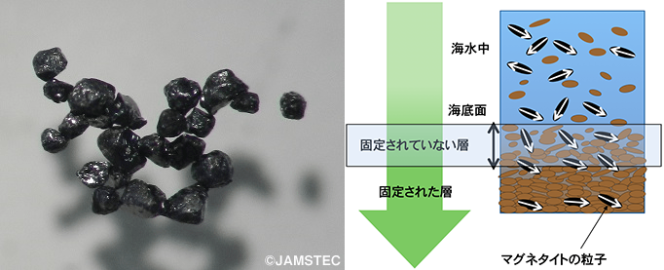

「地層の中にマグネタイト(磁鉄鉱)といって、磁石の性質をもつ鉱物が入っているんです」と金松さん。「それは海中を沈殿してきて、海底の泥の中に溜まったものですけど、地層として固まる前に動いて、地磁気の方向に並ぶんですね。そのマグネタイトの向きを地層の中で測っていくと、深さによって変化していくのが見えます」

つまり普通に堆積した地層には、小さな天然の方位磁石が無数に入っているのです。例えばその向きが真北ではなく東へ約8度ずれていたら、その地層は約350年前にできた可能性があるわけです。タービダイトは急激に堆積するので、マグネタイトがあっても向きはばらばらでしょうが、その前後にある地層の磁気を測定すれば、おおよその年代はわかるはずです。

提供/金松敏也 氏(右)

巨大地震の間隔は短くなっている?

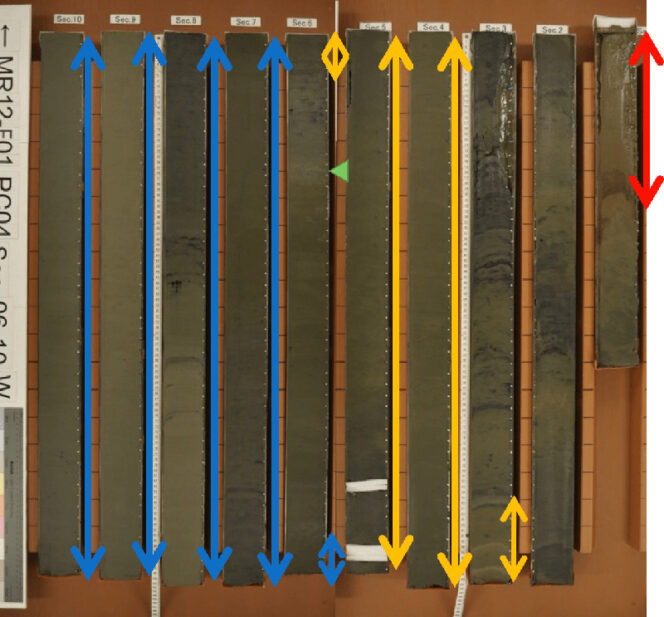

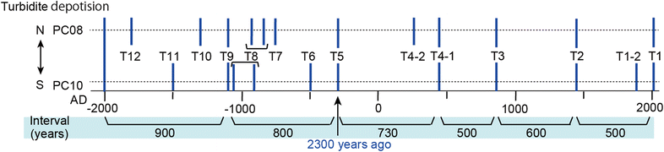

金松さんは「超伝導磁力計」という高感度の装置を使って、海溝斜面から採取してきたコアの磁気を2cm刻みで測定しました。そして深さ方向での変化を「物差し」に当てはめて、年代を割りだしました。物差しというのは、琵琶湖から採取したコアで「マグネタイトがこの向きだと、この年代」というのを、火山灰や放射性炭素年代測定によって決定した、先行研究の結果です。

撮影/藤崎慎吾

タービダイトの年代を割りだした2本のコアを、金松さんは比較してみました。それぞれが採取された場所は20kmほど離れていますが、どちらにも12層ほどのタービダイトが見つかっています。しかし両方に共通して見られる同じ年代のタービダイトと、どちらか一方にしか見られないタービダイトがありました。

共通して見られるタービダイトは7層あって、それらは東北沖地震クラスの巨大地震で堆積したものではないかと、金松さんは考えています。そのうち浅い方にある3層は、それぞれ東北沖地震、享徳地震、貞観地震に対応する可能性があります。どちらか一方にしか見られないタービダイトは、それらより小さな地震で堆積したということになります。

巨大地震が起きると混濁流の発生も大規模になって、20km離れた場所へも同時に流れていく可能性があるでしょう。そこまで巨大とは言えない地震なら混濁流もそれなりで、どちらか一方にしか流れないかもしれません。そういうイメージでしょうか。

共通したタービダイトの年代を見ていくと、一つ気になることがあります。最も古い7番目は約4000年前の地層で、次の6番目との間隔は約900年です。6番目と5番目との間は約800年、5番目と4番目の間は約730年、そして4〜1番目の間は500〜600年になっています。つまり過去から現在に向かって、だんだん間隔が短くなっているように見えるのです。

そして2本のコアのどちらかにしかないタービタイトは、4000年前から2000年前までの間では、それぞれに4〜5層ある一方、2000年前から現在までの間では、それぞれに1層しかありません。つまり東北沖地震より小さいクラスの地震は、減っている可能性があります。

もし、そういう小さめの地震がプレート境界にたまっている応力を少しずつ解放しているとするなら、たくさん発生したほうが巨大地震は起きにくくなるでしょう。逆に発生回数が減れば巨大地震は起きやすくなります。そう考えると巨大地震の間隔が短くなっているのは、小さめの地震が減っているせいだと言えるかもしれません。とはいえ検討されたのは2本のコアだけですから、全てはまだ仮説の段階です。

Usami et al., 2018, https://geoscienceletters.springeropen.com/articles/10.1186/s40562-018-0110-2, Figure 4

地震が起きるポテンシャルを知りたい

実は日本海溝の海溝軸で、もっと多くの、しかも長いコアを採りに行こうと、金松さんは計画していました。本来であれば去年(2020年)の4月に実行されるはずだったのです。それが新型コロナウイルスによる感染症の流行で、今年の4月まで延期されてしまいました。

これは国際深海科学掘削計画(IODP)の一環として行われます。地球深部探査船「ちきゅう」も参加している計画ですが、今回は新型の海底広域研究船「かいめい」が使われる予定です。この船には長さ40mというピストンコアラーを、水深7000mの海底に突き刺せる装備があります。うまくいけば、これまでの4倍の長さのコアが採れるわけです。

地層は深く掘るほど時間をさかのぼれます。もしかしたら6000年前の縄文海進より前に堆積したタービダイトが得られるかもしれません。すると津波堆積物ではわからない、非常に古い年代の地震について知ることができます。巨大地震の周期についても、より正確で詳しいことがわかるでしょう。

また北は千島海溝の手前から、南は房総半島沖に至るラインで16本程度のコアを採る予定です。これによって様々な年代に起きた巨大地震の震源域や規模などを推定できる可能性もあります。

「予想はもちろんできないんですけれども、地震が起こりやすい海域とか時期みたいな、ポテンシャルですよね。今後、どこでどれだけ起きるポテンシャルがあるかを知りたい」と金松さんは言います。「それがわかれば『今はそんなに、そこを注意する必要ないよ』くらいは言えるかもしれません」。(後編に続く)

藤崎慎吾(ふじさき・しんご)

1962年、東京都生まれ。米メリーランド大学海洋・河口部環境科学専攻修士課程修了。科学雑誌の編集者や記者、映像ソフトのプロデューサーなどを経て、99年『クリスタルサイレンス』(朝日ソノラマ)でデビュー。同書は早川書房「ベストSF1999」国内篇第1位となる。現在はフリーランスの立場で、小説のほか科学関係の記事やノンフィクションなどを執筆している。近著に《深海大戦 Abyssal Wars》シリーズ(KADOKAWA)、『風待町医院 異星人科』(光文社)、『我々は生命を創れるのか』(講談社ブルーバックス)など。ノンフィクションには他に『深海のパイロット』、『辺境生物探訪記』(いずれも共著、光文社)などがある。