がっつり深める

東日本大震災から10年

<第8回>「地震予報士」が誕生する日は来るか

前兆や結果ではなく原因に基づいた予測

海洋研究開発機構(JAMSTEC)海域地震火山部門地震津波予測研究開発センター長(上席研究員)の堀高峰さんと、東北大学大学院理学研究科助教の中田令子さんは、将来的に「地震予報」を実現させるかもしれません。中田さんは2020年3月までJAMSTECに所属して、堀さんと一緒に研究をしていました。

堀高峰(ほり・たかね)

1970年、三重県生まれ。京都大学大学院理学研究科で博士(理学)学位取得。専門は地震発生予測。日本学術振興会特別研究員を経て海洋研究開発機構(当時の海洋科学技術センター)に着任。2019年度より現職。地震・津波防災のための沈み込み帯の現状把握・推移予測システムの構築に取り組んでいる。地震調査研究推進本部長期評価部会委員他を務める。

中田令子(なかた・りょうこ)

1980年、愛媛県生まれ。広島大学大学院理学研究科地球惑星システム学専攻修了。博士(理学)。海洋研究開発機構を経て、2020年度より現職。南海トラフや日本海溝での(巨)大地震やスロー地震を対象とした地震発生サイクルの数値シミュレーションを用いた研究に取り組んでいる。撮影/藤崎慎吾

現在、2人が取り組んでいるのは、コンピューター・シミュレーションによる地震の予測です。ここで言う「予測」とは、特定の「前兆」から数日前に地震の発生をとらえる「予知」ではなく、また過去にどんな間隔で地震が起きたかという「結果」から導く「評価」でもありません。プレート境界で、どこがどれだけ固着しているか、あるいはすべっているか、という地下の動きを追いながら、地震の発生を予測しようとしています。つまり「原因」に基づいた予測です。

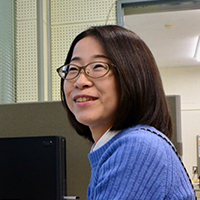

今の天気予報も、やはり「原因」に基づいて出されています。「数値予報」と呼ばれるのですが、まず気象庁のスーパーコンピューターには仮想的な地球があって、常に大気が動いていると考えてください。その大気は無数の細かいブロック(格子)に分けられ、ブロック一つ一つに、そこでの気圧や気温、風などの値が当てはめられています。その値は人工衛星や世界中から送られてくる様々な観測データをもとに、計算で導きだされています。

出典/気象庁ホームページ

(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/whitep/1-3-1.html)

もちろんブロックの中には、実際の地球で該当する場所にたまたま観測点があって、実測値を当てはめられる場合があるかもしれません。しかし観測が行われている場所には、ばらつきや偏りがあるため、均等に値を当てはめていくには計算するしかないのです。この過程は「データ同化」と呼ばれています。

この仮想地球上で様々な気象現象を引き起こします。つまりシミュレーションです。その中には地面が太陽に暖められたり、冷やされたり、大気が流れたり、海から蒸発した水が雲になって雨が降ったり、という様々な現象が含まれています。そういった現象は、例えば台風を発生させる「原因」となりえます。

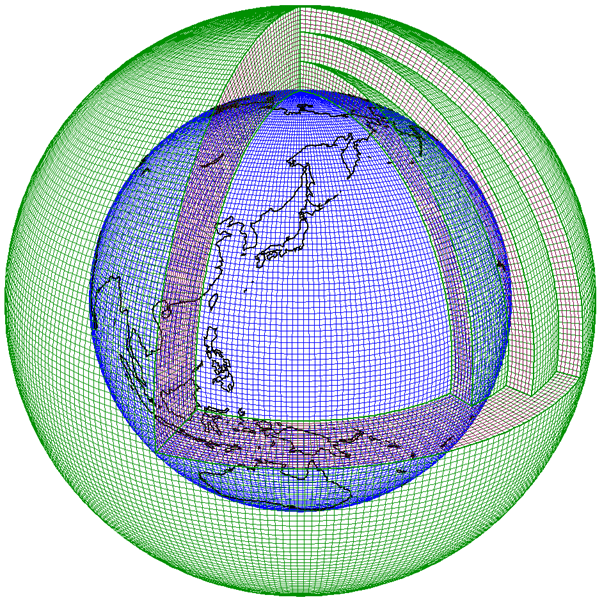

天気予報で「実況天気図」として示されるのは、そのシミュレーションによって再現された「現在」の状況です。観測結果から直接、描かれたわけではありません。そして仮想地球の時計を未来に進めて得られた結果が「予想天気図」として示されます。

出典/気象庁ホームページ

https://www.jma.go.jp/jp/g3/

この予想天気図のような予測図と、現実の天気の移り変わりから、人間(予報官)が過去の経験なども含めて分析・判断し、天気予報が出されます。観天望気のような知識も「経験」の中に入っているかもしれません。この観測→データ同化→シミュレーション→予測図→予報というような過程が、一定時間ごとに常にくり返されているのが天気予報です。

1959年に初めて科学計算用の大型コンピューターが導入されてから、数値予報は改良を重ねられてきました。全国各地の気象台や無人観測施設(アメダス)などによる地上気象観測、気象レーダーによる観測、飛行機や気球などによる高層気象観測、気象衛星による観測など、データの収集も幅広く行われ、蓄積されてきました。それにコンピューター自体の技術革新も加わって、現在の天気予報はかなり信頼できるものとなっています。

最終的にはこれに近いことを、地震の予測についても実現したいと堀さんたちは考えています。今はようやく、その端緒についたところのようです。

地殻変動の観測は、全国約1300ヵ所に電子基準点(GPSなどによる位置情報の観測点)を展開する国土地理院の観測網「GEONET」によって、連続的に行われています。その基準点の数はアメダスの数に匹敵しますが、広大な海底には同様な観測点(第2回で触れたGPS-A観測点など)がまだ数十ヵ所にしかなく、今のところ連続的な観測は行われていません。ただ日本海溝周辺には海底地震計や水圧計などを150ヵ所に設置した観測網「S-net」が、そして南海トラフ周辺には同様な観測装置を約50ヵ所に設置した観測網「DONET」が展開されています。

出典/国土地理院ホームページ

https://mekira.gsi.go.jp/index.html

このような観測網から得られたデータをシミュレーションに組みこむ「データ同化」は、まだ基礎研究の段階です。これについては後で触れます。

現在、最も進んでいるのはシミュレーションの部分、つまり地震を含む地殻変動をコンピューター内で再現するための、数学的なモデルづくりの研究です。天気予報で言えば、日照や大気の流れ、降水といった様々な現象を仮想的に引き起こす計算方法の開発に当たります。それだけでも、すでにいくつかの興味深い成果が得られています。

観測されたプレートの様子を再現

具体的に堀さんたちは今、どのようにシミュレーションを行っているのでしょうか。

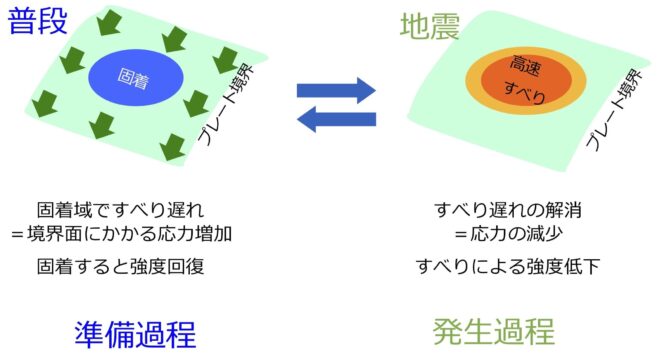

「結局、プレート境界の断層がくっついているか、すべっているかを計算で追いかけていくわけですが、それは『断層の構成則』に基づいています。つまり断層は摩擦によって、くっついたり、すべったりしているんですけども、その摩擦の強さ(強度)を、プレート運動によってかかってくる力(応力)が超えたら、すべりの速度が速くなるというような法則で、それを再現する式が入っています」と堀さんは言います。

また、これは第3回でちらりと触れたのですが、すべり速度が速くなると摩擦力はすとんと落ちる、という性質があります。つまり地震になって断層がすべりだすと、ますます速くすべってしまうわけです。しかし、ある程度すべって応力が解放されたり、強度の高いところに達したりすると、すべりが止まります。そして断層は、いったん強度が下がった状態でじっとしていると、今度はより強くくっついていく(強度が回復する)という性質があります。こうした法則を表現する計算式も使います。

これらに加えて、プレートが一定の速度で沈みこむことにより、場所ごとにどういう応力が働くかという計算を組み合わせていくのです。

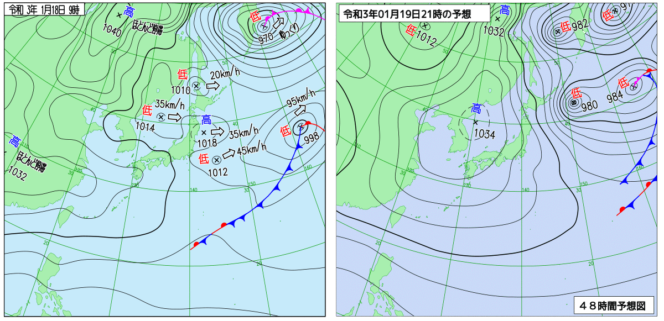

提供/堀高峰 氏

天気の数値予報ではコンピューター内に仮想の地球をつくり、その大気を無数のブロックに分けました。堀さんたちもコンピューターの中に仮想の沈みこみ帯をつくり、海溝から沈みこむ海洋プレートと大陸プレートとの境界面を、無数の板(ただし厚みはない)に分けています。これらは細分化された断層に見立てられます。

そうした板の一枚一枚に、くっつきやすさとか、すべりやすさといった値を割り当てていきます。天気予報の場合は、実際の観測データをもとに気圧や気温などの値を割り当てていました。堀さんたちは今のところ実験や理論に基づいて大まかに割り当てた上で、試行錯誤をしながら調整しています。つまりデータ同化はしていませんが、観測で実際にわかっているプレートの様子が、ある程度、再現されるようにしています。

これによって、例えば狭い範囲ですぐにくっつくけれども、しばしば壊れてすべるような場所とか、広い範囲でゆっくりくっついて、すべる時もゆっくり強度が弱くなるような場所などを設定できます。そこにプレートの沈みこみによる応力を与えてやると、様々な地殻変動を再現できるのです。

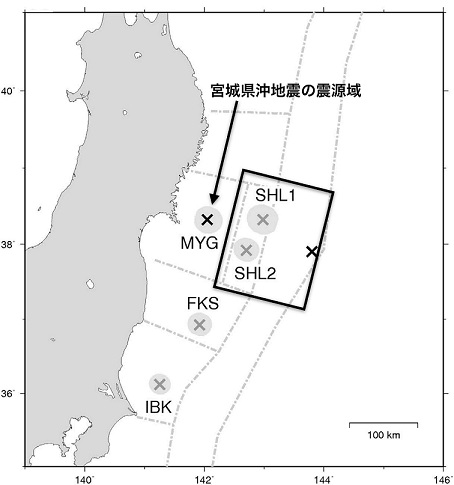

次の宮城県沖地震は20年以内の可能性も高い

日本海溝周辺を対象として堀さんたちが行ったシミュレーションでは、東北沖に5つの円形パッチ(半径18〜24km)を設定しました。これらはM7クラスの地震の単純化された「震源域」です。従ってパッチ内のブロックには、不安定ですべりやすい値(性質)が割り当てられています。そのうちの一つは宮城県沖地震の震源域に対応しています。また東北沖地震の震源域に対応する広い範囲(長さ150kmの長方形)にも、周囲よりややすべりやすい値を設定しました。

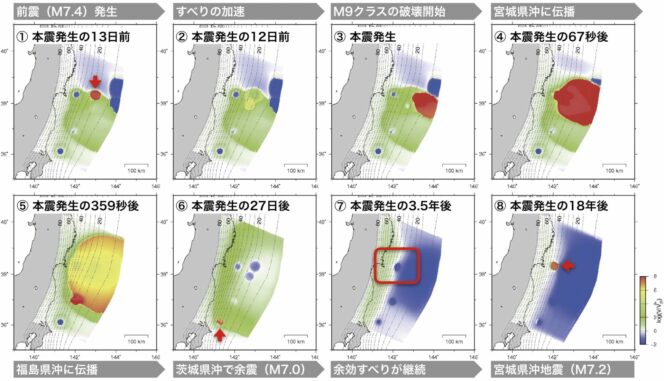

これらの値を一定の範囲で少しずつ変えながら、200回以上もシミュレーションをくり返します。すると、そのうちの153回(シナリオ)で、東北沖地震前後に観測された結果が、ある程度、再現されていました。つまりコンピューターの中でも、M9クラスの地震が発生して断層が60m以上すべったり、M7クラスの余震が起きたり、余効すべりが続いたりしたのです。また、これも現実に見られる通り、M9クラスの地震が1度くり返される間(例えば約800年間)に、M7クラスの地震が何度も発生しました。

宮城県沖地震は東北沖地震の前までは40年くらいの周期で発生していました。ところが第5回でお伝えしたように、東北沖地震後に起きている余効すべりの影響で、次の発生は40年より短くなる可能性があります。ただ、どれくらい短くなるかは、単純には言えないという話でした。しかし観測結果の再現にある程度成功した153のシナリオで時計を未来に進めてみると、もう少し具体的な数値が出てきます。

コンピューター内で次の宮城県沖地震が、各シナリオにおける通常の発生周期より早まったのは、153シナリオのうちの132シナリオ(約9割)でした。そのうち通常の半分より早まったケースは92シナリオ(全体の6割)でした。さらに通常の4分の1前後で起きたケースも多く、31シナリオ(全体の2割)ありました。

以上のことから、実際の平均的なサイクル(40年)より短い間隔で次が発生する可能性はかなり高く、半分の20年以内になる可能性も十分あり、さらに短い10年以内になる可能性もあるということになります。これは東北沖地震が起きてからの話なので、すでにその10年は経過しています。防災対策などを議論する際には、大いに参考になる結果と言えるでしょう。

提供/中田令子 氏