岩手県釜石市、宮城県亘理町、福島県浪江町――東日本大震災の被災地3ヵ所を、私は2011年4月から今日までの間に2回ずつ訪れています。ぐにゃりと曲がった電柱、旅館の屋根に転がったミニバン、土台だけが残る住宅街……地震と津波にみまわれて間もないころの、すさまじい光景は、今でも網膜に焼きついたままです。

でも何年かが過ぎて同じ場所に立ち、人けのない茫漠とした風景を眺めた時のやるせない気持は、それ以上に忘れることができません。そうした体験を、小説などに反映させてはきました。

一方で私は、あの地震や津波が何だったのか、どうして「想定外」と言われたのか、深く調べようとはしてきませんでした。今回、この連載記事を書く機会が与えられたのは「やり残していることを終わらせなさい」というメッセージのような気もします。

震災を引き起こした東北地方太平洋沖地震(以下、東北沖地震)は、それを予測できなかった研究者たちにも大きな驚きと自信喪失をもたらしました。あれから10年、ショックから立ち直った彼らは、どこまで巨大地震の真相に迫っているでしょう。精力的に調査研究を続けてきた海洋研究開発機構(JAMSTEC)と東北大学を訪ね、その最新成果を10回にわたってレポートします。

最初の予想は裏切られた

「自分の人生で、あれだけ揺れたのは初めてでした」と、JAMSTEC海域地震火山部門部門長の小平秀一さんは振り返ります。東北沖地震の発生は、2011年3月11日(金)14時46分ごろ――その時、小平さんは東京にある文部科学省の高層ビルにいて、予定している研究航海の打ち合わせをしていました。都心は震度5強。まるで船に乗っているような、ゆっくりとした揺れでした。

かなり大きな地震だったので、最初は南海トラフで起きたのだろうと小平さんは考えました。「トラフ」は「舟状海盆」とも訳されます。東海地方から紀伊半島、四国の沖合海底に走る、延長約700kmの細長い溝です。そこでは150年に1度、大きな地震が起きると言われています。前回が約70年前(昭和東南海地震と昭和南海地震)だったので「周期的に少し早いけれど、来てしまったんだ」と小平さんは思いました。

しかし、それはまちがっていました。

小平秀一(こだいら・しゅういち)

国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)理事。

長野県諏訪市出身。長野県諏訪清陵高校卒。北海道大学理学研究科博士課程修了(博士(理学))。北海道大学理学部助手を経て1996年から海洋研究開発機構で海域地球物理学的手法によって、地震発生帯の実態、海域火山での地殻形成、海洋プレートの構造などプレート境界や海洋底での地球内部変動現象の研究を行っている。

同じ日の同時刻、東北大学大学院理学研究科教授の松澤暢さんは、宮城県仙台市にある大学の研究室で普段通りに仕事をしていました。キャンパスがある地域は震度6弱。後ろの棚に置かれた本や書類が、滝のように崩れ落ちてきました。幸い怪我はありませんでした。1978年に起きた宮城県沖地震の再来が心配されていたので、松澤さんは同じようなマグニチュード*(M)7クラスの地震が、宮城県沖で起きたのだと最初は考えました。

- 「マグニチュード」という単位には、いくつか種類があり、それによって値も多少異なる。本連載記事ではとくに断らない限り、研究者によく使われる「モーメントマグニチュード」を採用する。

しかし、それも正しくはありませんでした。2度、3度と揺れが続く中で「これは普通の宮城沖じゃないな」と松澤さんは思い始めました。

松澤暢(まつざわ・とおる)

1958年、新潟県生まれ。東北大学大学院博士課程修了。東北大学理学部助手、東京大学地震研究所助教授などを経て、2008年、東北大学大学院理学研究科教授、現在に至る。地震発生に至る過程についての研究をライフワークとして進めている。現在、地震調査研究推進本部地震調査委員会委員、地震予知連絡会副会長などを務めている。提供/松澤暢 氏

実際の東北沖地震はM9.0。三陸沖から福島沖に至る広大な領域で起きていました。M7の震源域(断層がすべって破壊された領域)が佐渡島くらいの大きさだとすると、M8では宮城県や岩手県くらい、そしてM9だと、まさに東北地方全域くらいの大きさになります。そしてM7とM9では、地震のエネルギーが1000倍もちがいます。宮城県沖が中心ではあったものの、78年の地震とは全く別物だったのです。

M9.0というのは、日本では観測史上(20世紀以降)最大ですが、世界ではチリ地震(1960年、M9.5)、アラスカ地震(1964年、M9.2)、スマトラ島沖地震(2004年、M9.1)に次ぐ4番目です。しかし東北沖地震は他の巨大地震にはない稀有な特徴を、いくつも備えていました。それが世界中の研究者たちに驚愕と混乱をもたらし、いまだに多くの謎を突きつけているようです。

小平さんや松澤さんが最初にかんちがいしたのも、その特徴のせいでした。いったい東北沖地震の何が、それほど変わっていたのでしょう? 一言で説明するのは難しいので、ちょっと長くなりますが、おつきあいください。

地震は固着の強い断層で起きる?

地震というと私たちは、まず「揺れ」のことを思い浮かべるのではないでしょうか。でも、それは最終的な結果でしかありません。研究者が「地震」と聞けば、まず断層(地層や岩石の割れ目)の一部が破壊されて一定方向にすべり、そこから「地震波」と呼ばれる波が生じて周辺に広がり、ある場所の地面を揺らすという、一連の過程をイメージするようです。

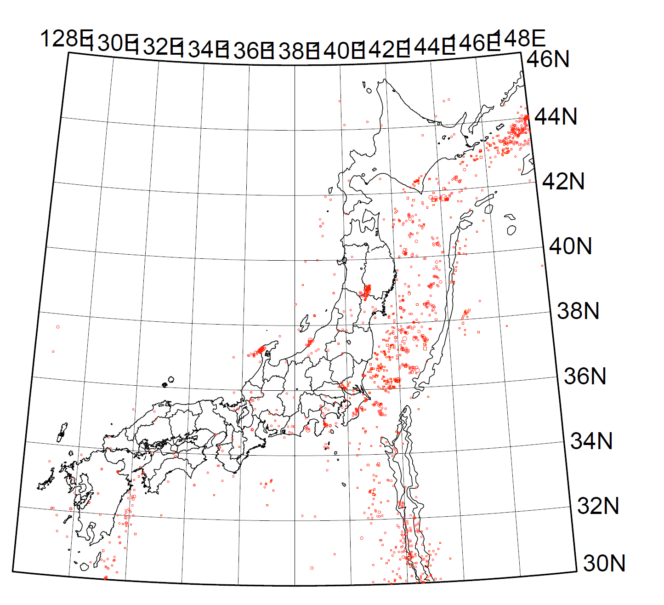

日本は国土面積が世界の0.25%しかないのに、M6以上の地震は世界の20%を占めています。M6以上の地震が5回起きたら、そのうちの1回は日本で起きているのです。なぜそれほど我が国は地震が多いのでしょう? それは「プレートテクトニクス」と関係があります。

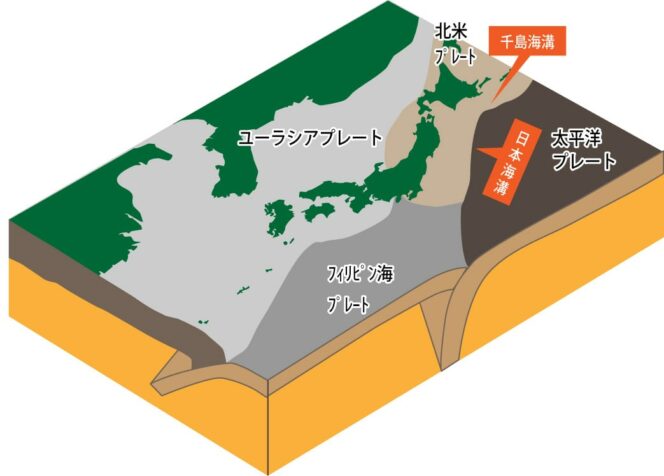

地球の表面は十数枚の「プレート」と呼ばれる岩板で覆われています。各プレートは厚さ数十kmから100kmくらいあります。それらの相互作用で地震や火山活動が起きているという学説が、プレートテクトニクスです。日本は「プレート収束帯」とも呼ばれており、多くのプレートが集まって相互作用している場所なので、地震や火山が多いのです。

Image courtesy of the U.S. Geological Survey

日本列島のうち東日本は「北米プレート」、西日本は「ユーラシアプレート」と呼ばれる大陸プレートの上にあります*。その下に日本海溝や伊豆小笠原海溝から「太平洋プレート」、南海トラフや南西諸島海溝から「フィリピン海プレート」と呼ばれる海洋プレートが沈みこんでいます。

- 最近は、プレートはもっと細かく分割されており、東日本は「オホーツクプレート」、西日本は「アムールプレート」に属しているという学説が支持を集めつつある。

一般に大陸プレートより海洋プレートのほうが重たいので、両者がぶつかると海洋プレートが沈みこむのです。このような場所を「沈みこみ帯」と呼びます。沈みこみ帯は日本周辺ばかりでなく、世界のあちこちにあります。

カムチャッカ半島からアラスカにかけても、北米プレートの下に太平洋プレートが沈みこんでいます。また太平洋を隔てた反対側、南米チリの沖では「南米プレート」という大陸プレートの下に、「ナスカプレート」という海洋プレートが沈みこんでいます。インドネシア・スマトラ島の南西沿岸では、ユーラシアプレートの下に「オーストラリアプレート」という海洋プレートが沈みこんでいます。

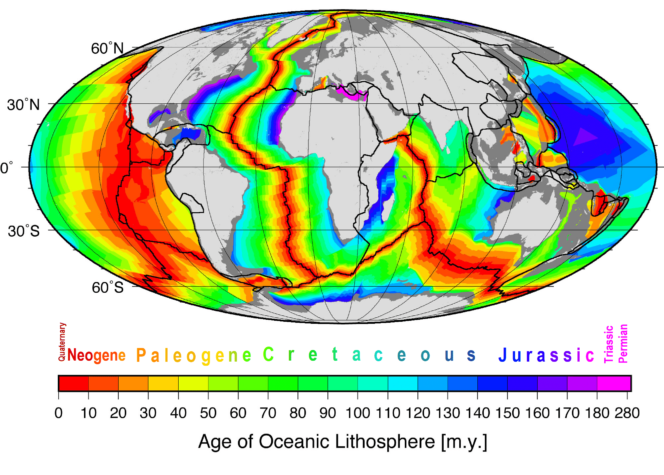

ただ沈みこみ帯は、どこでも同じというわけではありません。隣り合った日本海溝と南海トラフでも大きく異なります。日本海溝に沈みこんでいる海洋プレートは古くて冷たい一方、南海トラフに沈みこんでいる海洋プレートは新しくて温かいのです。

Muller, R.D., M. Sdrolias, C. Gaina, and W.R. Roest (2008)

一般に海洋プレートは「中央海嶺」と呼ばれる海底の大山脈で誕生し、髪の毛や爪が伸びる程度の速度でゆっくりと移動していきます。その移動時間が長い(1~2億年)と海水に冷やされてずっしり重たくなり、短い(1000~2000万年)とあまり重くなりません。やがて大陸プレートにぶつかると、地球の内部へ沈みこんでいくわけですが、その角度がちがってきます。

古い海洋プレートは、自分の重さで急角度に折れ曲がりながら沈んでいきます。テーブルクロスをテーブルの端からあまり長く垂らすと、勝手に滑り落ちてしまうのに似ています。プレートが動くメカニズムは他にも考えられますが、日本海溝では「テーブルクロス効果」が大きいようです。そのような沈みこみ帯では、大陸プレートと海洋プレートの間の固着(くっつき具合)は、あまり強くないと考えられていました。

一方で新しい海洋プレートは大陸プレートにぶつかっても、まだ軽いために、なかなかスムーズには沈みこめません。折れ曲がりの角度が浅く、テーブルクロス効果以外のメカニズムによって無理やり押しこまれはするのですが、大陸プレートとべったりくっついた状態になっていると予想されます。南海トラフのような沈みこみ帯では、このような意味で固着が強いと考えられているのです。

大陸プレートと海洋プレートの境界は、巨大な断層とみなすことができます。そして一般に大きな地震は、固着の強い断層で起きやすいとされてきました。固着が弱い断層は小さな地震をいくつも起こしはしますが、基本的にいつもずるずる滑っているだけだと思われていたのです。

四角いレンガを二つ重ねて、手でずらすことを考えてみてください。ただ重ねただけなら、多少ごりごりした震動は伝わってくるでしょうが、そのまま滑っていくでしょう。しかし重ねて押しつけながらずらそうとすると、容易には動きません。だんだん力を加えていくうちに、突然、勢いよく滑るのではないでしょうか。これがプレート境界で起きる巨大地震に当たります。

このような考えは研究者たちの間で広く信じられており、それこそ教科書にも載っているくらいでした。実際に2010年までの時点では、知られているM9クラスの地震全てが、おおむね1億年より若い海洋プレートの沈みこむ場所――つまり固着が強いと思われる場所で起きていたのです。また、そのような場所では普段、ほとんど地震が起きていない一方、固着の弱い沈みこみ帯では、小さな地震がしょっちゅう起きているという観測事実もありました。これが予断を生んだのです。

提供/松澤暢 氏

残念ながら東北沖地震が起きたのは、固着が弱いとされていた日本海溝のプレート境界でした。震源の深さは24km、震源域は長さ約500km、幅約200kmと広大で、海溝のすぐ近くでは50m以上も海底がすべっていました。そして巨大津波が発生し、2万人以上の犠牲者が出たのです。