がっつり深める

東日本大震災から10年

<第1回> M9の地震は「ありえない場所」で起きた

頭から信じてしまった「定説」

2011年3月11日のその時、小平さんがまず南海トラフでの地震を疑ったのは、周期の問題もありますが、そこが固着の強いとされている沈みこみ帯だからでした。

そして松澤さんが当初、地震の規模を過小評価したのは、固着の弱い日本海溝でM9の地震が起きるなど、夢にも思っていなかったからです。後から事実を知った松澤さんは「我々の常識がくつがえったと思って、その時はもう(頭の中が)がらがらと崩れ落ちるような衝撃を受けました」と語っていました。おそらく世界中の研究者が同じ気持だったことでしょう。

ただ、これには無理もない面があります。M9クラスの地震が起きるのは、数百年から1000年に1度くらいです。これに対して近代的な地震の観測データは100年分くらいしかありません。そして1900年以降に世界でM9以上の地震が起きたのは、東北沖地震を入れてもたったの5回です。これで傾向を語るのは、本来、難しいのではないでしょうか。

ただ固着に関する定説が「あまりに理にかなっていて納得しやすかったため、頭から信じこんでいた」と松澤さんは振り返ります。一方で定説とは言っても、巨大地震が固着の弱い場所では「起きにくい」としているだけで、そこで「起きない」と断言してはいませんでした。さらに後から考えてみれば、東北沖地震が起きる前にも、その「定説」を否定するような事実や議論が出始めているところではあったのです。それを語る松澤さんは、いかにも悔しげでした。

東北沖地震が世界中の研究者を驚かせた理由は、他にもあります。それは次回以降に触れていくことになるでしょう。また東北沖地震が、なぜ定説を裏切って発生したかについても、これから取材を進めていくつもりです。

その前に、東北沖地震の発生後、JAMSTECや東北大学がどのような調査や研究を行ってきたか、概略を振り返っておきましょう。

漂流物をかき分けての緊急調査

東北沖地震が発生した3月11日、JAMSTECの深海調査研究船「かいれい」は、小笠原諸島の父島近海にいました。しばらく前に、そこで比較的大きな地震が起きていたからです。その時に動いた断層を調べていました。しかし「全てのJAMSTEC船舶は横須賀に戻れ」という指令が出たため調査を中断し、翌日には帰途につきました。

3月14日、「かいれい」は横須賀に到着しました。しかし同日、東北沖地震の緊急調査をするため、すぐに東北へ向けて出航しました。普通、調査航海に出るときは、必要な機材を用意して積みこむなど、事前の準備に1週間から10日ほどかかります。ですが、たまたまこの時は小笠原で地震や断層に関する調査をしていたため、全ての人材と機材が船上に揃っていたのです。

とはいえ福島第一原子力発電所で事故が起きていたため、すんなり出航を決めたわけではないようです。議論の末「福島と東京が離れているくらいの距離を遠まわりして行けばよいだろう」という判断で「かいれい」は東北に向かいました。

3月15日には銚子沖で、16日からは東北沖で、「かいれい」はさっそく海底地震計(OBS)の設置を始めました。直径50cmくらいの耐圧ガラス球に、センサーや記録器、時計、電池などを納めてあるのがOBSです。これを船から海底に沈め、一定期間(2週間~3カ月)地震を記録させるのです。回収する時は超音波で信号を送り、自動的に浮上させます。

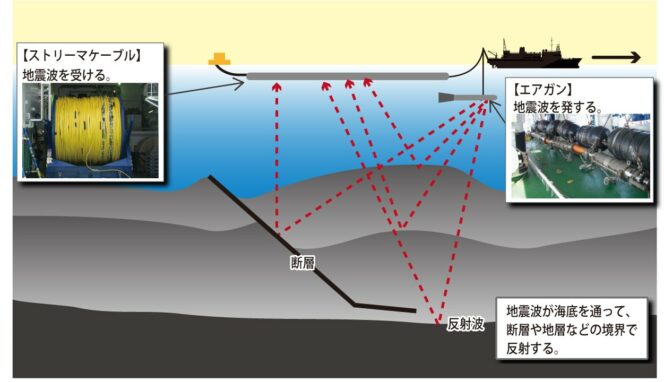

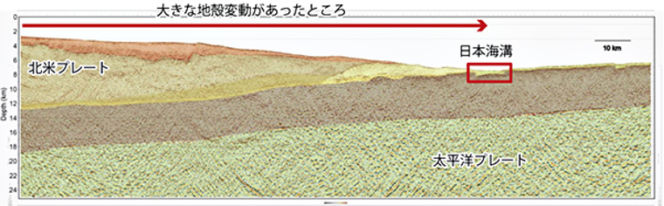

3月22日からは反射法地震探査(MCS)も始めました。これは海底下のレントゲン写真、あるいはCT(コンピュータ断層撮影)を撮るようなシステムです。レントゲンやCTではX線を使いますが、MCSでは海面近くで発した大きな音(衝撃波)を使います。これが海底下に入ると、地層の境界や断層ではね返ってきます。その「反射波」をとらえて、断層がどこにあり、どういう形をしているかを浮き上がらせていくのです。

この時、衝撃波を出すエアガンという装置と、反射波をとらえるストリーマーケーブル(水中マイクを内蔵した3000~6000mのケーブル)を、船の後ろに引いていきます。しかし地震直後は、津波で陸上からさらわれた無数の漂流物が海面を覆っていました。一軒の家らしきものさえ漂っていたといいます。そうした漂流物とぶつからないようにするのはもちろん、データが影響を受けないように、いつもより装置を深く沈めるなどの工夫が必要でした。

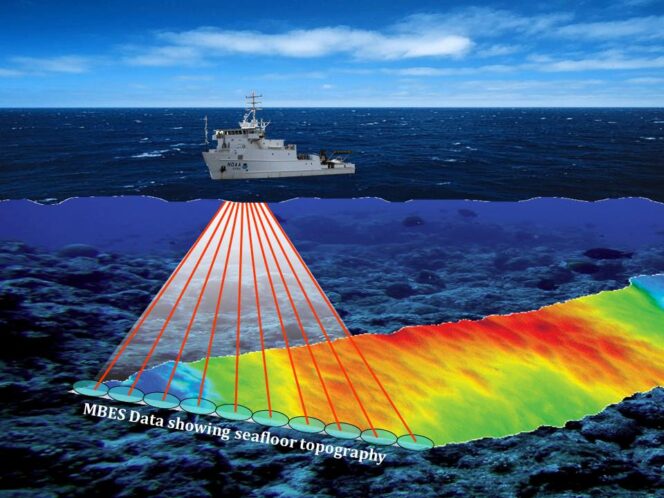

一方、海底地震計の設置や反射法地震探査と並行して、海底の地形も記録していきました。これにはマルチビーム音響測深機(ソーナー)が使われます。基本的には魚群探知機と同じで、船の底から音波を発し、それが海底からはね返ってくるまでの時間で深さを計測するのです。ただマルチビーム測深では複数の音波を左右に発射し、扇状に広げながら船を航行させます。これによって海底地形を帯状に、隙間なくとらえることができます。

地震の直後にも、津波や地震の記録から、日本海溝付近で50mくらい海底がすべった可能性があると指摘はされていました。ですが、あくまでも陸上や海岸で得られたデータからの推定なので、200km離れた沖合の出来事については不確実です。そこで「かいれい」による調査が役立ちました。

実は東北沖地震が起きる前にも、「かいれい」は東北沖で反射法地震探査や海底地形の調査を行っていました。したがって地震後に同じ場所で同じ調査をすれば、両方の結果を比べることで海底がどれだけ動いたかがわかりそうです。それが緊急調査を行う目的の一つでした。

そして簡単ではありませんでしたが、目論見通り、海溝付近が50m以上も動いていることを確認できたのです。小平さんはそれを知って「地球上でほんとうにこんなことが起きるんだ、というくらい衝撃を受けた」と語っていました。

一方で東北大学もまた東北沖地震の前から海底の動きを観測する装置を沖合に設置しており、陸上で得られたデータと合わせて、やはり30m以上動いたことを確認しています。こうした成果については、次回で詳しくお伝えします。

海底地震計の設置や回収は「かいれい」による緊急調査の後も、継続して広範囲に行われました。深海潜水調査船支援母船「よこすか」や海洋調査船「かいよう」(2016年退役)といった船も使われました。目的の一つは余震を観測するためです。

すると東北沖地震の前と後とで、小さい地震の起きかたが全く変わってしまったのが見えてきました。また「アウターライズ」と呼ばれる、海溝より沖側の盛り上がった場所でも、地震が活発化しているとわかりました。こうした成果についても、次回以降で詳しくお伝えします。

震源となった断層の掘削に成功

東北沖地震発生から1年余りの間に行われた調査で、おそらく最も大がかりだったのが地球深部探査船「ちきゅう」による震源域の掘削でしょう。「ちきゅう」による調査活動は「国際深海科学掘削計画」という国際的なプログラムによって実施されているため、通常は何年も前から計画し、厳しい審査を経て承認されなければなりません。でも、この時は特例で審査を早め、緊急掘削を行ったのです。

なぜ急いだかというと、滑ったプレート境界の断層から岩石のサンプルを採取するとともに、その場所の温度を測りたかったからです。地震で断層がすべると摩擦熱が生じます。その温度は、断層の摩擦力が大きい(すべりにくい)場合には高く、摩擦力が小さい(すべりやすい)場合には低いと予想できます。つまり摩擦熱の余熱を計測すれば、地震時に断層がどれだけすべりやすかったを推定できるのです。ただ時間が経って断層が冷えれば冷えるほど、その推定は難しくなっていきます。

後で温度計を回収する無人探査機「かいこう7000Ⅱ」の性能や、技術的な制約などにより、この時は「海面から海底までが7000m以内、海底から断層までが1000m以内」でなければ掘削できないという厳しい条件がありました。小平さんらは何とかその条件に見合う場所を探しだして、無事にサンプル採取と温度計測を成功させました。その結果、断層は非常にすべりやすかったことがわかりました。これも詳細については次回以降になります。

最初の1年余りが過ぎて以降も、今日に至るまでJAMSTECと東北大学は連携しながら、東北沖の調査と研究を続けてきました。反射法地震探査や海底地形の調査をした場所も増えました。「ピストンコア」と呼ばれる長い筒のような装置で、海底の堆積物もあちこちで採取しました。コンピュータによる津波のシミュレーションもくり返されています。そのおかげで、どんどん新たな事実が浮かび上がってきました。

研究者たちの「思いこみ」を容赦なく打ち砕いた自然の秘密が、今また少しずつ解き明かされようとしているのです。(次回に続く)

藤崎慎吾(ふじさき・しんご)

1962年、東京都生まれ。米メリーランド大学海洋・河口部環境科学専攻修士課程修了。科学雑誌の編集者や記者、映像ソフトのプロデューサーなどを経て、99年『クリスタルサイレンス』(朝日ソノラマ)でデビュー。同書は早川書房「ベストSF1999」国内篇第1位となる。現在はフリーランスの立場で、小説のほか科学関係の記事やノンフィクションなどを執筆している。近著に《深海大戦 Abyssal Wars》シリーズ(KADOKAWA)、『風待町医院 異星人科』(光文社)、『我々は生命を創れるのか』(講談社ブルーバックス)など。ノンフィクションには他に『深海のパイロット』、『辺境生物探訪記』(いずれも共著、光文社)などがある。