サクッと楽しむ

JAMSTEC EYE

誰も見たことのない“地球内部のマントル” 地下から出てきたマントルの姿が、これだ!

これが地球内部からあらわれた“マントル”!

この画像の岩石は、南西インド洋海嶺あたりの海底から採取してきたもので、マントルそのものの岩石(かんらん岩)です。

参考

ただ、海の中に露出したマントルは海水の影響で変質が進んでしまいます。この岩石も、ひどく変質しています。

しかし、そんなマントルでも、細かく分析していくと、変質しなかったところが見つかることがあります。変質を免れたところがあれば、そこからマントルの情報を得ることができます。実物を通すことで、地球内部のマントルがどのようなものなのかという問いについて、間接的ではなく直接的にわかるのです。

マントルの溶け方が重要だった!

さらに、南西インド洋海嶺あたりで採取できるマントルの岩石は、溶け方の少ない「レルゾライト」と呼ばれるものです。これは、よりマントルの情報を得ることができます。

ちなみに、レルゾライトよりさらに溶けたマントルは「ハルツバージャイト」と呼ばれます。この違いは、単斜輝石という鉱物が含まれているかどうかです。マントルの溶け方が進むと、最初に単斜輝石が溶けきって消えてしまうのですが、レルゾライトなら単斜輝石もしっかり残っています。

この画像の岩石もレルゾライトです。

よく見ると、白や茶色の間に、少し緑がかった黒いところがあるのですが、そこが変質しなかった部分です。そこを調べることで、地球内部のマントルのことがわかっていきます。まさに、地球のひみつを教えてくれる岩石です。

ほかの海底でも、マントルは出てくるのか?

ここで一つ質問です。

同じ中央海嶺でも、例えば太平洋にある東太平洋海嶺ではマントルの岩石は露出しません。これは、なぜだと思いますか?

それは、海洋底の拡大速度が原因なのです。東太平洋海嶺のように、海洋底の拡大速度が大きい場所では、マントルは大量に溶けてマグマになり、海底にたくさん流れ出てしまいます。その固まった溶岩が海洋底をすべて覆ってしまうため、マントルは露出することがありません。

一方、南西インド洋海嶺はその反対のような中央海嶺です。プレートの拡大速度がとても遅く、マグマの量も少なく、もともと柔らかいマントルがあまり溶けることなく、海底に出てくるのです。

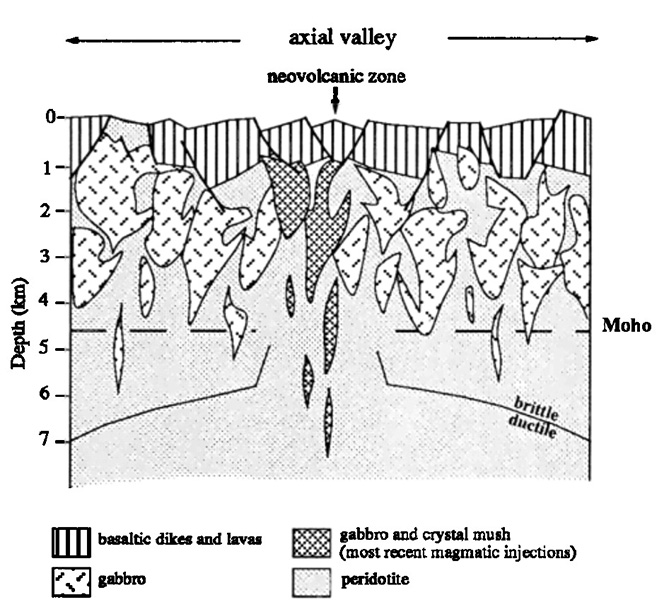

上の図は、中央海嶺の低速拡大境界の推定図です。高速拡大境界のモデル(ペンローズモデル)とは異なり、玄武岩とガブロ(はんれい岩)と呼ばれる岩石でできている海洋地殻が、この海域では完全には形成されません。

図内の左上(海底に接しているところ)には、玄武岩(縦線のところ)の間に、溶けなかったマントルが残っています。南西インド洋海嶺では、このようにして海底にガブロやマントルのかんらん岩があらわになっていると考えられます。