最近の水温の状況

最近の日本周辺の海面の水温の状況を見てみます。

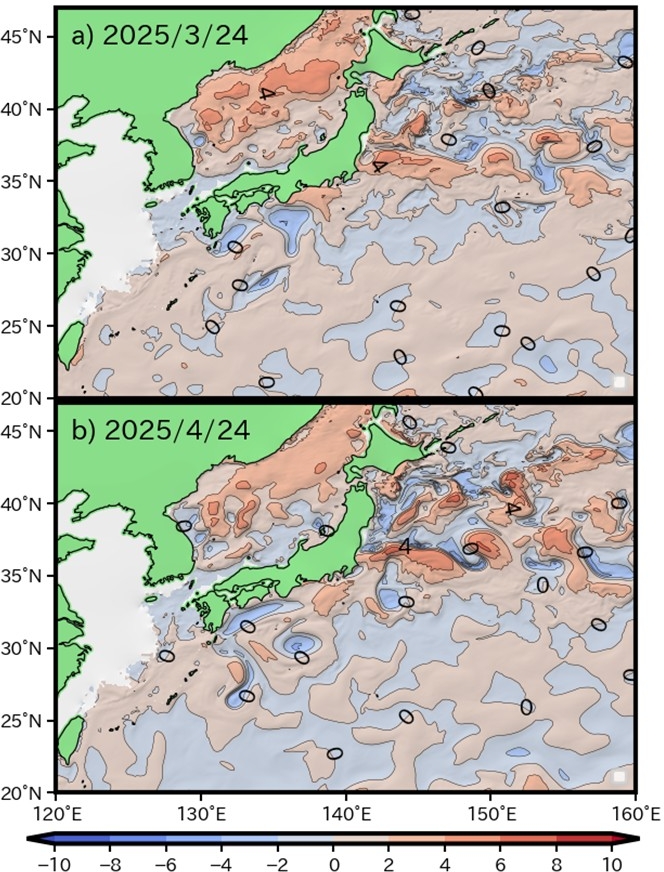

図1は、3月24日と4月24日の海面の水温の平年との差を見たものです[1] 。平年より高い場所が赤っぽい色、低い場所では青っぽい色になっています。図2は、同じく水深100mの図です。水深100mでも海面と同じ変化が見られれば、水温の平年との差が天気だけでなく海流の影響を受けている可能性が高くなります。

2024年の親潮(+2025年1~3月)をアニメーションで振り返るで解説したように、極端な黒潮続流の北上が解消し、親潮が南下しやすくなっているので、3月まで(図5参照)に比べて、太平洋側東北沖の平年より高い海域は減っており、親潮が流れ込んでいるところでは平年よりも低い海域も見られます。

日本海南部では水温が平年並みか平年よりも冷えてきていますが、日本海北部ではかなり高い水温が続いています。

長く続いていた黒潮大蛇行にともなう冷水渦も、黒潮からちぎれて、岸から離れています(黒潮予測記事参照)。

今後の日本周辺の水温については、「季節ウォッチ」も参考にしてください。

海洋熱波・海洋寒波

海洋熱波とは、数日以上極端に海水温が上昇する現象です。その発生頻度は近年に大幅に増加しており、海洋生態系に与える影響が危惧されています([プレスリリース] 北海道・東北沖で海洋熱波が頻発していることが明らかに)。

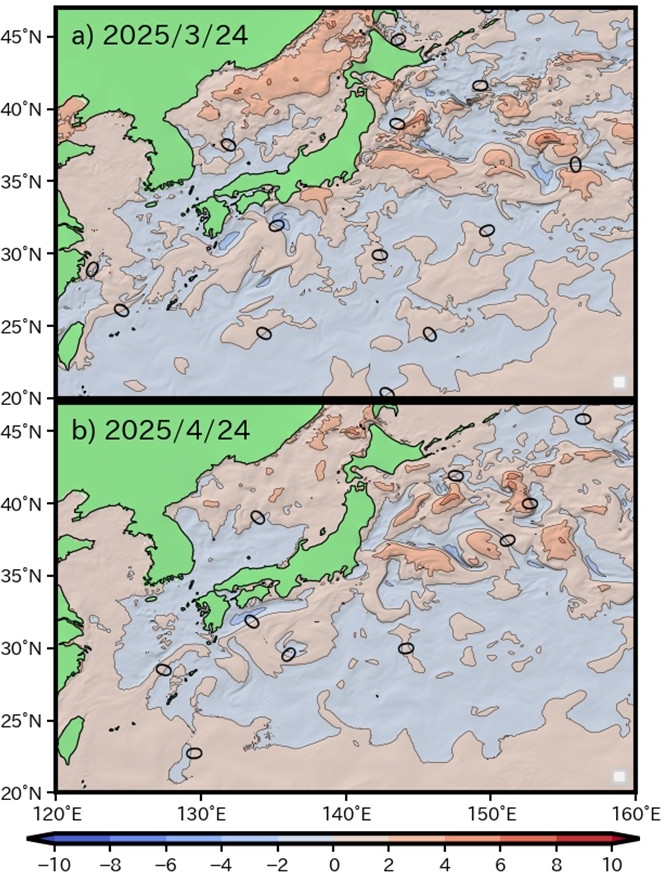

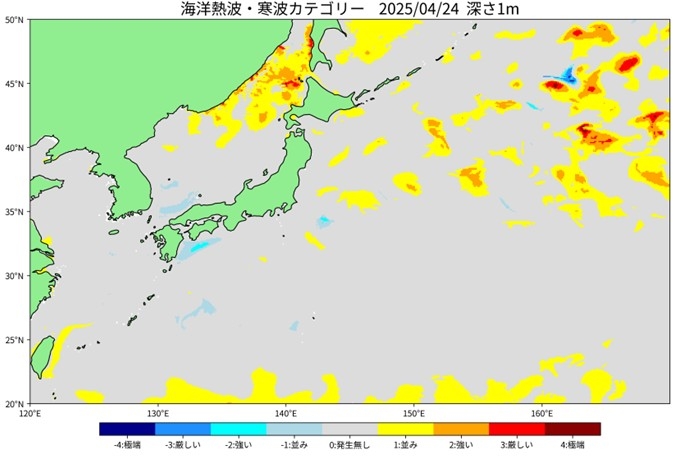

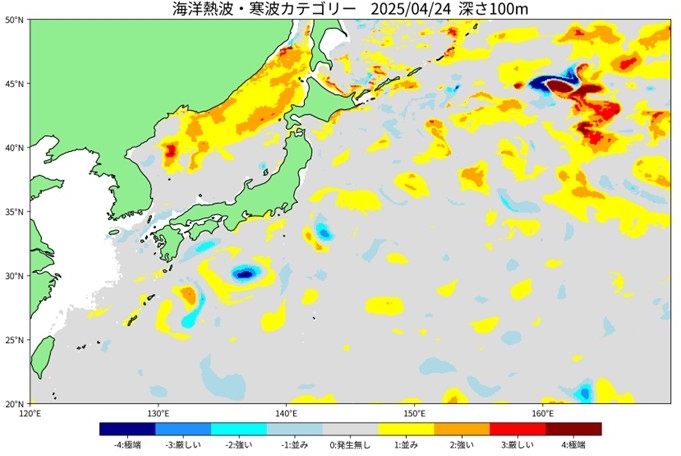

図3は、海洋熱波でよく用いられている基準[2]を使って日本周辺の海面での海洋熱波・寒波の発生状況を見たものです。同じく、図4は水深100mでの海洋熱波・寒波の発生状況です。

上で触れた最近の海流の変化のために、日本沿岸付近では海洋熱波も海洋寒波も目立たなくなってきています。ただし、日本海北部では強い海洋熱波が継続しています。

2024年(+2025年1~3月)をアニメーションで振り返る

図5は2024年1月から2025年3月にかけての、水温、平年からの差、海洋熱波指数のアニメーションです。2024年は黒潮続流が極端に北上していたことや、そこからちぎれた北海道南東の暖水渦のために、太平洋側の北海道・東北沿岸で高い水温が続きました。対馬暖流の勢力が強かった日本海も高い水温でした。夏には大気の暑さが海水温の高さに拍車をかけました。これらの高い水温のために多くの海域で長く強い海洋熱波が続きました。

気象庁は 2024年の日本近海の年平均海面水温の平年差が+1.44℃で、統計を開始した1908年以降で最も高い値となったと発表しています(「臨時診断表 2024年の日本近海の年平均海面水温が過去最高を更新」気象庁2025年3月5日)。

一方、黒潮大蛇行が続いた紀伊半島沖では、黒潮大蛇行を作る冷水渦のために水温が低く、海洋寒波が発生していました。

図5: JCOPE2Mによる2024年1月1日から2025年3月31日までの水温、平年からの差、海洋熱波指数。左が水温(等値線, ℃) 、温度の平年との差(色, ℃) 。平年は1993-2020年平均。右が海洋熱波指数。上段が水深1m。下段が水深100m。クリックして操作してください。途中で停止もできます。