見通し(長期予測)

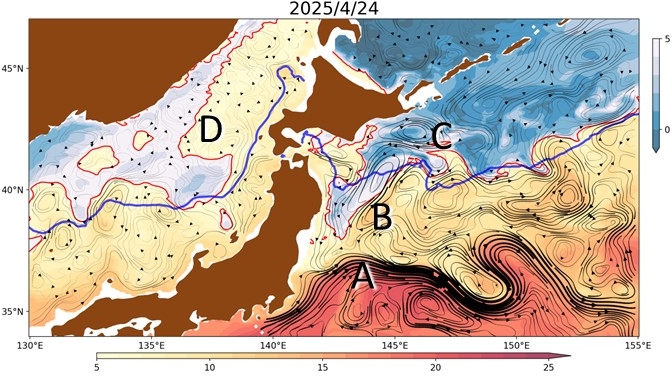

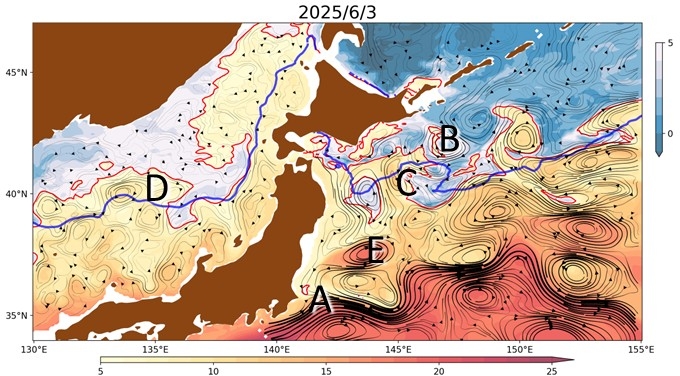

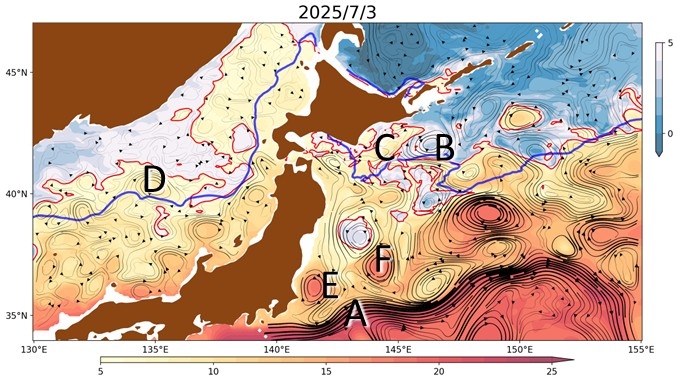

海洋予測モデルJCOPE2Mで、約2か月先までの予測を行っています。図1はJCOPE2Mによる水深100メートル[1]で4月24日の水温(色、℃)と流れ(矢印)です。赤色が黒潮の影響を受けた暖かい水温で、青色が親潮の影響を受けた冷たい水温です。親潮の影響を受けている範囲の指標として、水温5°Cに赤線を引いています。

黒潮続流(A)が例年に比べて異常に北上していましたが、2月頃にその部分が暖水渦(B)として取り残される形で、それほど北上しない形で東に流れるようになっています(図5や図6~8のアニメーション参照)。

親潮の南下を邪魔していた北海道南東方沖の暖水渦(C)は、以前よりも勢力が弱くなっています。そのため、太平洋側東北沖では、暖水渦があるところはまだ平年より水温が高いものの、親潮が南下しやすくなり、平年よりも水温が低い所もみられます。

今後の予測(図2~3)は、すでにある暖水渦BやCが北海道南東沖にあり、親潮が南に流れにくくなる予測です。また、新たな暖水渦の発生の可能性があります(EやF)。そのため、太平洋側東北沖は水温高めで推移しそうです。

日本海では、北海道北部で水温5度線の分布が平年よりも広がっており、それが続く予測です(D)。

図4は2025年4月24日から7月3日までの予測をアニメーションにしたものです。

図4: 図1に対応する2025年4月24日から7月3日までの予測のアニメーション。クリックして操作してください。途中で停止もできます。

短期予測

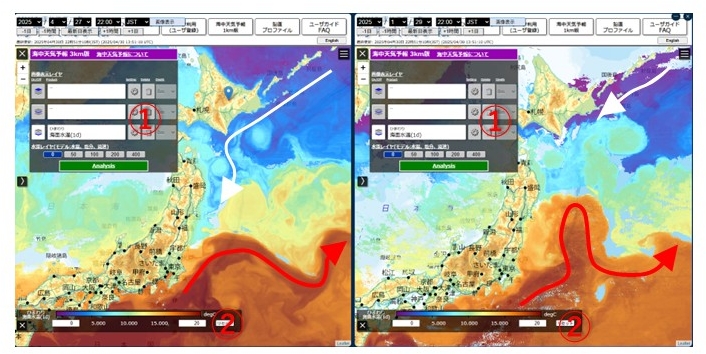

長期予測(JCOPE2M, 約9kmメッシュ)よりも高分解能のモデル(JCOPE-T DA, 約3km)による20日予測のアニメーションを、YouTubeに1週間に一度の間隔で掲載しています。親潮ウォッチの更新は月に一回ですが、一週間に一度の予測のアニメーションも参考にしてください。

今月のハイライト: 黒潮続流と親潮の変化

JAXAひまわりモニタ・海中天気予報のサイト (解説は「JAXAひまわりモニタ・海中天気予報のサイトがリニューアル」) 。このサイトでは上の予測(JCOPE2M, 約9kmメッシュ)よりも高分解能のモデル(JCOPE-T 1ks 約1kmやJCOPE-T DA 約3km)の様々な図を見ることができます。モデルの結果と人工衛星「ひまわり」の図を重ねることもできます。

図5は、1月29日(右)と4月27日(左)の「ひまわり」観測の海面水温です。

1月の段階で黒潮続流(赤矢印)は東北沖を極端に北上していましたが、4月にはそれほど北上されていません。黒潮続流が北上していた所には、黒潮続流からちぎれた形で暖水が存在しますが、以前ほど水温が高くありません。

北海道南東にある暖水渦は1月から4月にかけて縮小しており、親潮は以前より南下しやすくなっています(白矢印)。

次からの節では3つのアニメーションで2024年以降の親潮を振り返ります。

2024年の親潮(+2025年1~3月) (1) 水深100mの水温と流れ

図6は、図4に対応する昨年2023年の1月1日から12月31日までのアニメーションです。

2024年が始まった時、黒潮続流は東北沖を極端に北上していました。5月になると、そこから暖水渦がちぎれ、北海道南東に移動しました。以後、この暖水渦は北海道南東に停滞し、親潮の南下をさまたげることになりました。黒潮続流は渦がちぎれたことでいったんは南下しましたが、再び極端に北上しました。それは今年の2月まで続きましたが、再び渦がちぎれたことで、現在は黒潮続流は南下しています(図5参照)。

図6: 図4に対応する2024年1月1日から2025年3月31日までのJCOPE2Mによる推定値のアニメーション。

2024年(+2025年1~3月)の親潮 (2) 海面の流れとその水温

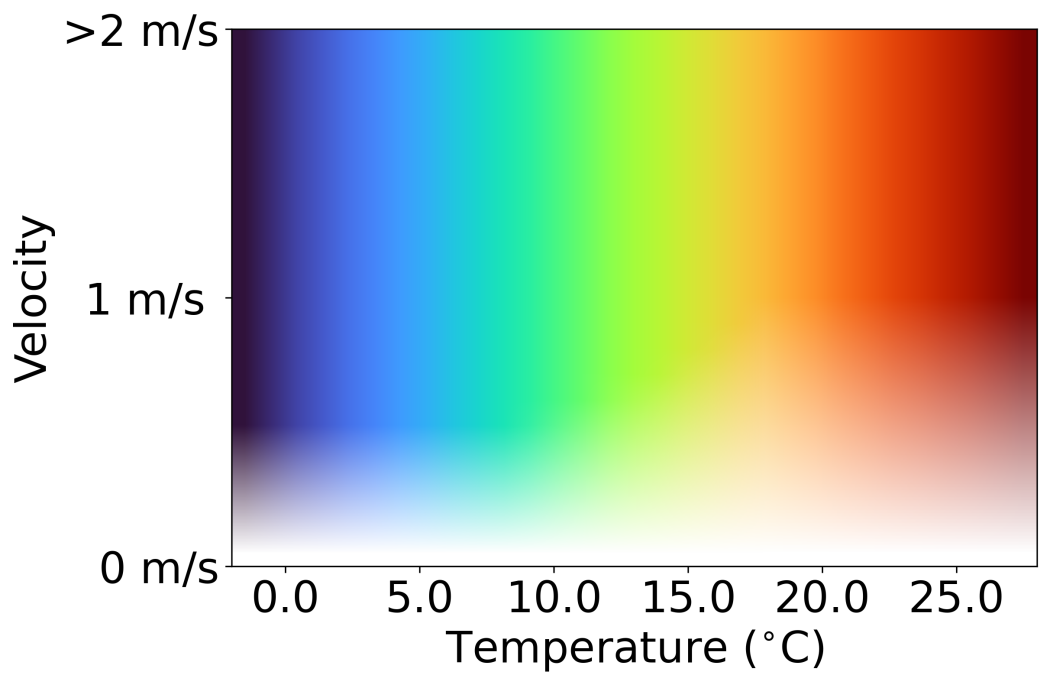

図7では、温度の高い水を暖色、温度の低い水を寒色で表現しています。また、流速の強いところは目立たせ、流速の弱いところは透明にして目立たなくしています。

図7: 2024年1月1日から2025年3月31日までの黒潮のアニメーション。海面温度を暖色・寒色、流れの強さを透明度で表現。[2] 。JCOPE2の再解析値から作成。クリックして操作して下さい。途中で停止することもできます

2024年(+2025年1~3月)の親潮 (3) 海面と水深100mでの水温と流れ

図8は高解像度モデルJCOPE-DAによる昨年2024年の1月1日から2025年3月31日のアニメーションです。海面と水深100mの図をアニメーションにしています。

図8: 2024年1月1日から2025年3月31日のJCOPE-T DAによるアニメーション(1日平均)。左が海面、右が水深100m。矢印(ベクトル)が海面の流れの向きと強さ(メートル毎秒)。色が海面水温(℃)。温度の等温線も2℃ごとに白色で加えてある。水深100mの右の図には親潮の勢力の指標として水温5℃の等温線も黒太線で加えている。クリックして操作してください。全画面表示にしたり、途中で停止したりできます。

最近の研究

黒潮続流の極端な北上についてはいくつか新しい研究が発表されています。

東北大学・海洋研究開発機構 変動海洋エコシステム高等研究所(WPI-AIMEC)の杉本准教授らは、023年以降、三陸沖の海水温上昇が顕著になり、最近の約一年間は海面水温が平年より約6℃も高い状態にあることを発見しました。

2023年以降、三陸沖での水温上昇は世界で過去最大 ~黒潮続流の異常進路が示す未来~ (2025年2月14日プレスリリース)

立正大学平田准教授、九州大学・川村教授、海洋研究開発機構アプリケーションラボ・野中グループリーダーらの研究グループは、日本の東方海上において黒潮続流の大蛇行に伴って生じている海面水温の異常高温『海洋熱波』が、2023年9月8日に千葉県東部で発生した記録的な豪雨の発生に大きく寄与したことやそれに関わるメカニズムを明らかにしました。

近年の黒潮続流の大蛇行に伴う海洋熱波が豪雨の発生をもたらしたことを解明-データサイエンス学部平田英隆准教授らの研究グループの成果がScientific Reports誌に掲載 (2025年2月25日プレスリリース)

黒潮親潮ウォッチでは、親潮の現状について月に一回程度お知らせします。親潮に関する解説一覧はこちらです。 JCOPE-T-DAによる短期予測はJAXAのサイトで見ることができます。 4日毎に更新されるJCOPE2Mによる親潮の長期解析・予測図はJCOPE のweb pageで見られます。親潮関係の図の見方は2017年1月18日号と2017年2月1日号で解説しています。

- [1]天気の影響を受けやすい海面よりも海流の状態を反映していると考えられます。↩

- [2]流速と温度に対する色の対応は参考図の通り。海洋研究開発機構の松岡大祐氏の手法を応用しました。

参考図