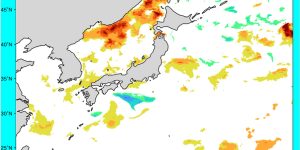

| 日本周辺の多くの海域で海洋熱波が発生しています。高い水温はドカ雪につながる可能性があるので、注意が必要です。 |

先月から今月

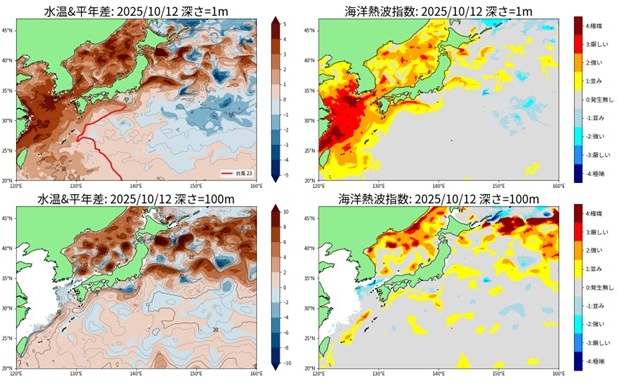

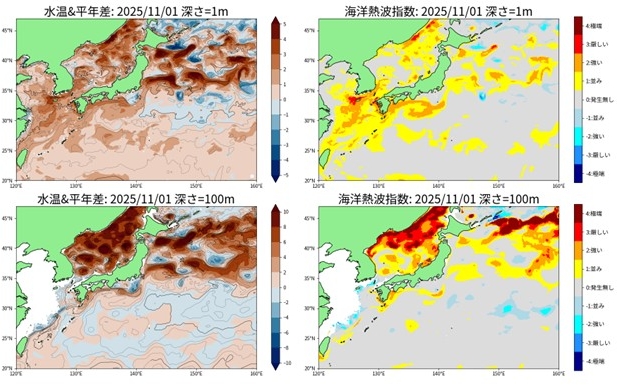

図1と図2は先月10月12日と今月11月1日の図です(図の説明はこの記事の最後にあります)。

海面では相変わらず水温が高く(図左上段)、海洋熱波も多くの海域で発生しています(図右上段)。特に先月は東シナ海や黄海では海水温が高く、先月はレベル4以上の海洋熱波が発生していました(図1右上段)。今はそれよりは弱くなっています(図2右上段)

海面下の図(下段)から、高い水温と海洋熱波には、黒潮・北海道南の暖水渦・対馬暖流、北日本海の影響がうかがえます。太平洋側では、例年より緯度の高い黒潮続流、北海道南の暖水渦が沿岸を高い水温にしています(「親潮は沖合で南下(親潮ウォッチ2025/10)」参照)。

予測

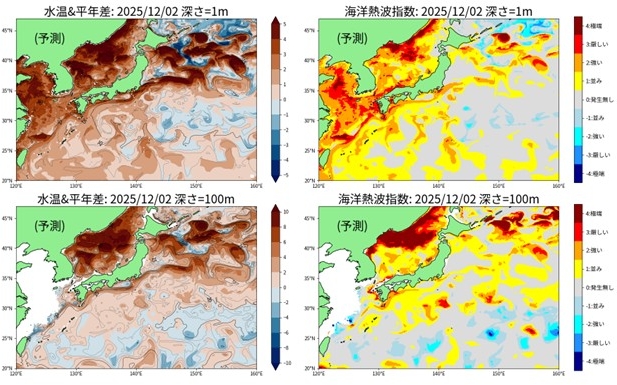

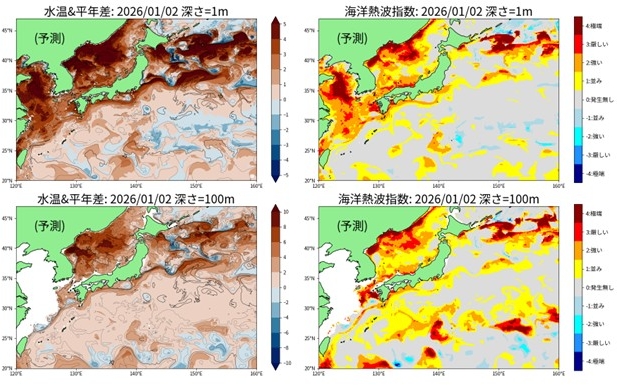

図3と図4は12月2日と2026年1月2日の予測です。

高い海水温と海洋熱波は多くの海域で継続すると予測しています。

日本海で高い水温が続くという予測です。日本海の高い水温は、ドカ雪につながる可能性があるので注意が必要です(「対馬暖流が強く大雪?」参照)。

昨年は親潮域の海洋熱波のために北海道帯広で大雪になったという研究があります[1]。昨年ほどではありませんが、今年も海洋熱波が続いているので、こちらも注意が必要です。

アニメーション

図5は2025年10月12日から2026年1月2日までのアニメーションです。11月2日から1月2日までは予測です。

図5: 2025年10月12日から2026年1月2日までのアニメーション。クリックして操作してください。途中で停止もできます。

図の説明

この記事で使う図の説明です。

図の左列が水温(等値線, ℃)と、温度の平年との差(色, ℃)の推定値です[2]。赤っぽい色が平年より水温が高い海域、青っぽい色が平年より水温が低い海域です。

上段が海面近くの水深1mで、下段が海面下の水深100mの図です。水深1mでは、天気と海流の影響によって水温が変化します。水深100mでは、主に海流の影響によって水温が変化します。もし水深1mでも100mでも海面と同じ変化が見られれば、天気よりも海流による影響が大きい可能性が高いです。

右列は、海洋熱波・海洋寒波指数です[3]。海洋熱波とは、数日以上極端に海水温が上昇する現象です。その発生頻度は近年、大幅に増加しており、海洋生態系に与える影響が危惧されています([プレスリリース] 北海道・東北沖で海洋熱波が頻発していることが明らかに)。海洋寒波は逆に極端に海水温が低下する現象です。

海洋熱波が発生している明るい色の海域は、水温が平年より高いだけでなく、極端に高いことを意味しています。海洋寒波はその逆です。

海洋熱波・海洋寒波指数も水深1m(上段)と100m(下段)の図があります。

台風は水温(特に海面近くの水温)に与える影響が大きいので、その時々の台風の経路も図によっては左列上段の図に加えています。台風のデータはデジタル台風から入手しました。

- [1]「データサイエンス学部平田英隆准教授らの研究グループの成果がSOLA誌に掲載「2025年2月上旬の帯広における記録的なドカ雪はなぜ起きた?」↩

- [2]この記事では、今年の値はJCOPE3Mを使っています。平年の値はJCOPE2M再解析の1993~2020年の平均を使っています。JCOPE2M再解析データは学術研究利用では無償で公開しています。↩

- [3]海洋熱波でよく用いられている基準で、統計的に10%以下(90パーセンタイル)の高温が5日以上続いた場合に海洋熱波としています。平年との差が海洋熱波の基準(90パーセンタイルと気候平均の差)の2倍以上である場合は2、3倍以上である場合は3とカテゴリー化しています。逆に統計的に10%以下(10パーセンタイル)の低温が5日以上続いた場合には海洋寒波としています。↩