高知コア研究所で保管されている海底下コア。このコアから見つかった微生物たちについて研究しているのが、海洋研究開発機構(JAMSTEC)超先鋭研究開発部門 高知コア研究所の星野辰彦主任研究員です。海底下には陸上と同等の多様な微生物世界が広がっていることがわかりました。しかし、栄養源のほとんど存在しない海底下では、1回の細胞分裂にかかる時間は数百年ではないかともいわれています。海底下の微生物から、生命現象とは何か? という問いに迫ります。(取材・文:岡田仁志)

海底下の微生物は独自の進化しているのか

――ここまでのお話で、海底下生物圏も、地表の生物圏と同じぐらいの多様性があることがわかりました。だとすると、海底下でもやはり遺伝子のミスコピーから始まる進化のプロセスがくり返されているということでしょうか。

海底下の環境で、微生物がどのように進化して多様性を持つようになったのかは、まだよくわかっていません。地上や海洋の微生物は盛んに分裂して増えるので、突然変異やゲノム上の変化も起きやすいですよね。しかし海底下では微生物があまり増えないので、変異を起こすチャンスも少ないんです。

――細胞分裂のペースは、地上と海底下でどれぐらい違うのでしょう。

たとえば大腸菌は、実験室の整った環境では20分に1回ぐらい分裂します。そのペースで、倍々ゲームで増えていくんですね。一方、海底下の微生物は、分裂するまでに1万年から100万年もかかるという計算結果もあるんですよ。

もっとも、その研究は海底下から採取した微生物を実験室で培養したものなので、もともとの環境とは異なります。その微生物が好まない餌を与えているから、そんなに時間がかかるのかもしれません。ほかの研究では、もっと短いスパンで分裂すると見積もられています。しかし、それでも10年、100年といったスケールでしか分裂しません。

陸地6:海底下4

――それは、やはり栄養源が少ないからですか?

そうですね。おそらく、自分自身のDNAが受けたダメージを修復しながら生き延びるだけで精一杯で、分裂して増殖するほどのエネルギーはなかなか得られないのではないかと考えられています。そういう環境で、どうやって微生物のコミュニティが変化するのかは、まだ全然わかっていないんですよ。

これまで僕たちが理解してきた生物進化のプロセスは、餌が豊富な環境でのものでした。盛んに分裂して増殖する中で、遺伝子の変異が現れ、環境適応したものが新種として生き残るわけですね。

でも、そういう理解が地球の全生物に当てはまるかどうかはわかりません。海底下生物圏は、地球全体の生物圏の中でもかなり大きな割合を占めています。地球全体に広がっていますし、バイオマスも大きいですからね。

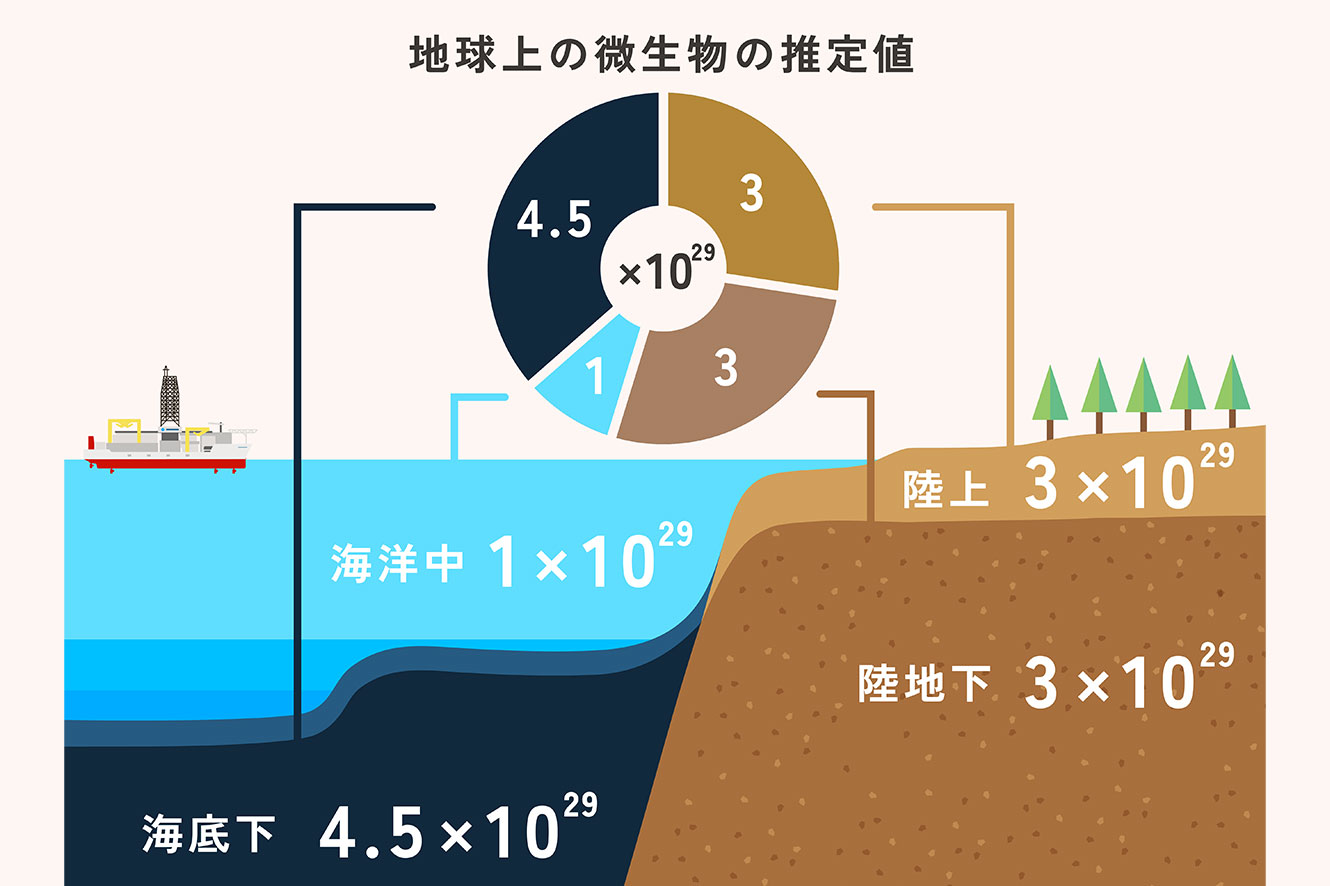

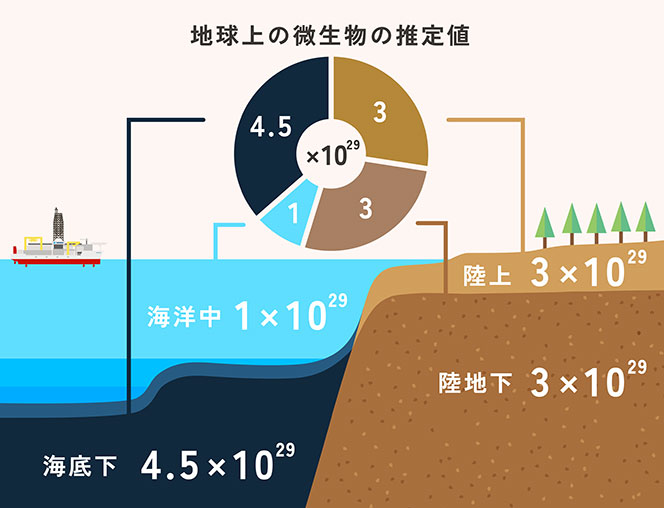

微生物の数は、陸上とその地下にそれぞれ3×10の29乗いるので、合わせると陸地は6×10の29乗。それに対して海底下は、4.5×10の29乗です。陸地6に対して海底下は4.5ですから、すごく大きな生物圏ですよね。海洋中は1×10の29乗ですので、海底下生物圏は海洋よりも大きいんです。地球全体のシステムを理解しようと思ったら、ここで起きていることを無視するわけにはいきません。

そういう大きな生物圏における生物の進化プロセスがわかっていないのですから、ある意味で、人類はまだ地球生命の進化プロセスを全体的には理解できていないとも言えるでしょう。海底下は、生物学にとってとても重要な領域だと思います。

その微生物は生命なのか?

──100年も1000年も分裂せずにDNAを修復しているだけとなると、それで「生命」と呼べるのかどうかという疑問も出てきてしまいますが……。

そうなんですよ。いまのところ、「自己複製する」ことが生物の条件のひとつとされていますが、もしかしたら永遠に分裂することなく生き続ける微生物もいるかもしれません。それを「生命」と呼べるのかどうか、よくわかりませんよね。

それに、僕たちが見ているのは海底下にあるDNAにすぎません。いわゆる「環境DNA」もそうですよね。海や川や土壌などの環境中に存在するDNAを解析することで、そこに生息する生物の種類や生物量を知ることができると考えているわけです。

つまりDNAがあれば生物だと見なしているのですが、それだけでは必ずしも「生きている」とは言えないんです。DNAだけが分解されずに残っているということもあり得ますからね。

ちなみに、僕たちの研究では、海底下の泥にいる微生物だけでなく、真核生物のDNAも分析しています。すると、珪藻や渦鞭毛藻などの藻類や陸上の植物など、海底下には存在しないであろう生物のDNAもたくさん出てくるんですよ。

ですから、DNAだけを見て「ここで生きている」と判断するのはそう簡単なことではありません。微生物か多細胞生物かはDNAの配列を見れば区別できますが、バクテリアやアーキアのDNAを見ただけでは、昔からそこで生きているのかどうかはわかりません。

生命活動を始めるスイッチはどこに

──細胞のまま検出しないとわからないということですか?

たとえ細胞が検出されても、難しいですね。化石みたいになっているものかもしれないし、胞子をつくる微生物もいます。それらが生きていて、いずれ復活するかどうかは、観察してもわからないんです。

微生物が生きているかどうかを見分けるには、DNAよりもRNAのほうが役に立ちます。たとえばメタンをつくる微生物がアクティブに生きていると、そのメタンをつくるための酵素のもとになるRNAが発現したりするので、生きていることを示す強い証拠になるんですね。でも、DNAさえ海底下には少なくて検出が難しいので、分解されやすいRNAを検出するのは至難の業です。

──こうしてお話をうかがっていると、「生きている」という現象は奥が深いと思わされます。DNA自体はいわば「物質」なので、生命そのものではないということですよね。

そうなんです。DNA自体は合成できますからね。合成したDNAと部品を集めて人工的に細胞をつくったとしても、どうすればそれが生物として動き出すのかわかりません。ただの物質に、一体どういうスイッチを入れると「生命」と呼べるものになるのか。

海底下の微生物も同じで、DNAと細胞の部品が揃っていたとしても、それを地上に連れて来たときに動くかどうかはわからないですよね。とくに僕自身が興味を持っているのは、海底下の深い場所にいる微生物が地上の環境で生きられるかどうかです。

というのも、海底下の微生物は、深いところに行くほどゲノムのサイズが減っていく傾向があると言われています。深いところほど栄養源が少なくなるので、余計なものを削ぎ落とすことによって、その環境に適応しているのかも知れません。

そういう場所は、環境がほとんど変化しません。安定した環境の中で、DNAを修復できる程度のギリギリの栄養を得ながら暮らしているわけです。そんな環境で生き残ることに特化したゲノム構造になっているとすると、栄養源の豊富な環境では逆に生きられないかもしれません。そこで生きるのに必要な遺伝子が失われている可能性があるんです。

泥火山が微生物を豊穣の環境に送り出す

――それをたしかめる方法はあるのでしょうか?

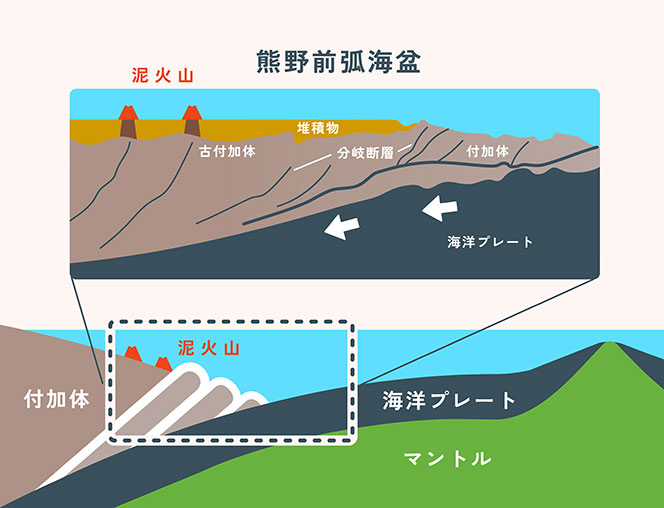

ひとつの手段として僕たちが考えているのは、海底泥火山の調査です。1千万年以上も前の古い地層から、メタンガスなどといっしょに泥が噴出して円錐形に積もったもので、世界各地の大陸縁辺域に分布しているんですよ。日本周辺でも、紀伊半島沖の熊野灘や種子島の東沖にたくさんあります。

その泥火山の堆積物から海中に放出された微生物のDNAを、僕たちは数年前に初めて発見しました。本来は海中にいない種類の微生物です。 1千万年も前の地層から、泥火山の「噴火」によって、いまの時代に送り届けられたんですね。

その微生物が生きていて、栄養豊富な海底下の堆積層で増殖するかどうかは、まだわかっていません。当初は「深いところよりも我々の目からは良い環境に見えるので、また生えてくる(増殖する)のではないか」と想像していましたが、いまはそれに疑問を感じています。現在の環境には適応できないかもしれません。

2023年の8月にも種子島沖の泥火山の調査に参加させてもらいました。まだ結果は出ていませんが、なにしろ古い泥なので、いまは海底の表面になっているにもかかわらず、その中には微生物がほとんどいないんです。そのため、調べるのも簡単ではありません。

生息域による微生物の違い

――深いところほどゲノムサイズが減るとのことでしたが、DNAの機能の違いも調べられるのでしょうか?

いま、それに取り組んでいるところです。浅いところと深いところで、ゲノムがどのように変化しているのか。深いところで生き残るには、どのような機能が重要なのか。これは、海底下での進化メカニズムを知る上でとても興味深い問題です。

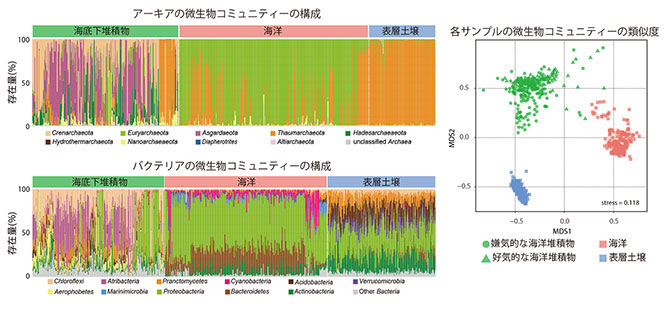

また、個々の微生物だけでなく、浅いところと深いところの微生物コミュニティの違いも研究しなければなりません。このグラフを見てもらうとわかるのですが、そもそも海底下の微生物コミュニティの構成は、海中や土壌中とはかなり違います。グラフの左側が海底下の堆積物、中央が海洋、右側が表層土壌。門レベルでの区別ですが、色の違いが種類の違いを表しています。

――なるほど、アーキアもバクテリアも、まったく色分けが違いますね。

具体的には、たとえばクロロフレキシ、アトリバクテリア、エアロフォベーテスといったバクテリアが多いのが海底下の特徴です。こういう特別なコミュニティが、深いところに埋もれていくほど数が減り、構成する種類もちょっとずつ変わっていくんですね。

でも、そういうコミュニティの変化がどういう理屈で起きているのかが、まだあまりわかっていません。陸上や海中なら、どんな条件がコミュニティを変化させるかはわかりやすいんです。環境が変われば、餌をめぐる競合などが起きますから。

しかし、海底下はそもそも外から何も入ってこないので、環境はすごく安定しています。つまり、微生物コミュニティが変化する理由が乏しいんですよ。それなのに、実際問題として、深さによって微生物のコミュニティは変化している。すべての種類が一様に減っていくだけで、自然選択はあまり起こらないのではないかとも想像されますが、それもわかりません。

地球全体の生命現象をトータルに見直したい

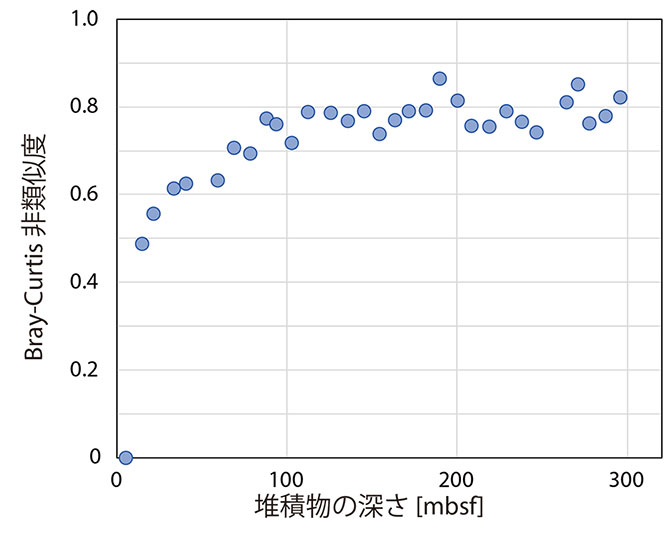

たとえば次のグラフは、2006年に下北半島沖で採取した海底下堆積物を分析して、浅いところと深いところの微生物コミュニティの類似度を可視化したものです。いちばん下は、70万年前の堆積物。深くなるほど、類似度が下がっていますよね。

最近は、こうしたコミュニティの変化がどのようなプロセスで起きるのか、データ上でかなり計算できるようになってきました。

今後はその研究を深めて、海底下の環境でしか見られない生態学的なプロセスや進化的なプロセスを明らかにしたいと思っています。それが、地球全体の生命現象をトータルに理解することにつながればうれしいですね。

(参考リンク)海底下生命圏ガイド~海底のさらに下で会いましょう~

取材・文:岡田仁志

撮影:市谷明美(講談社写真部)

取材・図版協力:高知コア研究所 星野 辰彦 主任研究員