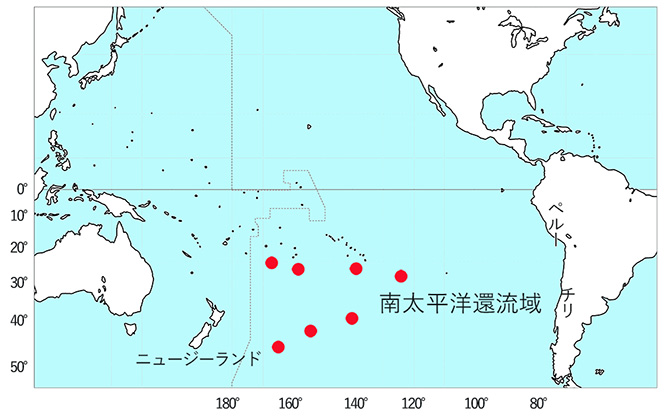

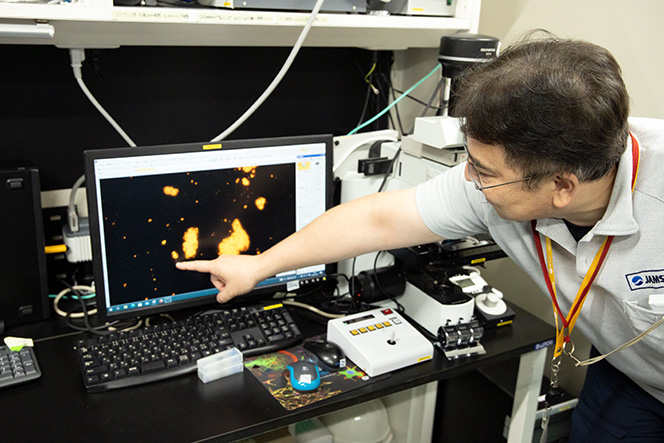

1億年前の堆積層から採取されたコア(地質試料)から微生物が見つかった。この微生物を発見したのが、JAMSTEC高知コア研究所 物質科学研究グループの諸野祐樹上席研究員です。この掘削調査は南太平洋の中央部にある「南太平洋環流域」とよばれる地点で行われました。

恐竜の繁栄する時代から1億年を生き続けた微生物とは何か? そして、その発見からあらためて「生命とは何か?」について考えたみたいと思います。(取材・構成:岡田仁志)

年齢・1億歳の微生物がいた!

──南太平洋環流域の海底下で1億年前の地層から見つかった微生物は、1億年前からずっとそこにいたのでしょうか?

あの領域の海底下の堆積物は、遠洋性粘土という細かい粒子で構成されていて、みっちりと詰まっているんですよ。その環境では、1000分の1ミリメートル程度の小さな微生物でも、動き回ったり、水の流れに乗って移動したりすることはできないでしょう。ですから、1億年前からそこに閉じ込められていたと考えられます。

──細胞分裂で世代交代しながら命をつないできたのではなく、同じ個体が1億年前からずっとそこで生きているんですか?

当然、そういう疑問は持たれますよね。

その地層は栄養源がとても少ないので、細胞分裂ができるほどのエネルギーは得られないんです。人間の細胞ひとつが消費するエネルギーを1とすると、1億年前の地層で微生物が得られるエネルギーは1億分の1以下。もっとわかりやすくいうなら、微生物が人間ぐらいのサイズだとすると、1日に食べられる量はごはん30粒ぐらいなんです。

──ダイエット中でも、それだけでは3日ともたないでしょうね。

人間は1日に1200キロカロリー以上のエネルギーを摂取しないと、だんだん瘦せていって、やがて死んでしまいます。ごはん30粒は、3キロカロリー程度。つまり1億年前の地層にいる微生物は、人間で考えた場合の生命維持に必要な最低レベルの400分の1しかエネルギーが得られないんです。

ごはん30粒レベルのエネルギーでも、その個体がギリギリで生きられる状態ですから、細胞分裂して増えることなんかできません。実験室で栄養をギリギリまで絞った環境に置かれた微生物も、分裂はしないことがわかっています。

1億年前の地層は、そのレベルより4桁も少ない。ですから、細胞分裂で世代交代したのではなく、1億年前から細々と生き続けてきたと考えられるんです。

なぜ超・貧栄養状態で生きられるのか?

──ギリギリ生きられる最低レベルより4桁も少ないのに、なぜ死なないのでしょう。

エネルギー生物学者たちの論文によると、自然環境ではさまざまな要素が複雑にからむので、実験室よりも2桁少ないエネルギーでも生きられるとのことでした。しかし1億年前の地層は、それよりも2桁少ないわけです。そのため、細胞の全機能を維持することはできません。

でも、細胞の機能がいくらか損なわれても、体がバラバラに分解しないように維持するだけなら、もっと少ないエネルギーでも何とか生きていられるんです。そのことが理論的には明らかになっていたので、1億年前の地層で微生物が生きているのは決して不思議なことではありません。

実際、エサを与えたら食べましたし、全体の7割ぐらいは分裂して増殖もしました。

超微小の世界――微生物の代謝を見るには?

──微生物がエサを食べたことを知るのも、簡単ではなさそうですが。

そうですね。目に見えない世界を見るのは大変です。

この実験では、まず見たい微生物を泥から分離して、たくさん集める必要がありました。そのためには、密度の異なる数種類の溶液を重ねて、微生物を含んだ泥水を加えるという方法があります。こうすると、重い泥の粒子は沈んで、軽い微生物が浮くんですね。

それまでは2種類の溶液を使っていましたが、このときは4種類の溶液を重ねました。微生物が泥の粒子に引きずられて一緒に沈んでも、次の境界で泥と分離するので、溶液の種類が多いほうが多くの微生物を取り出せます。

1秒間に10万回の振動で水滴を作る!

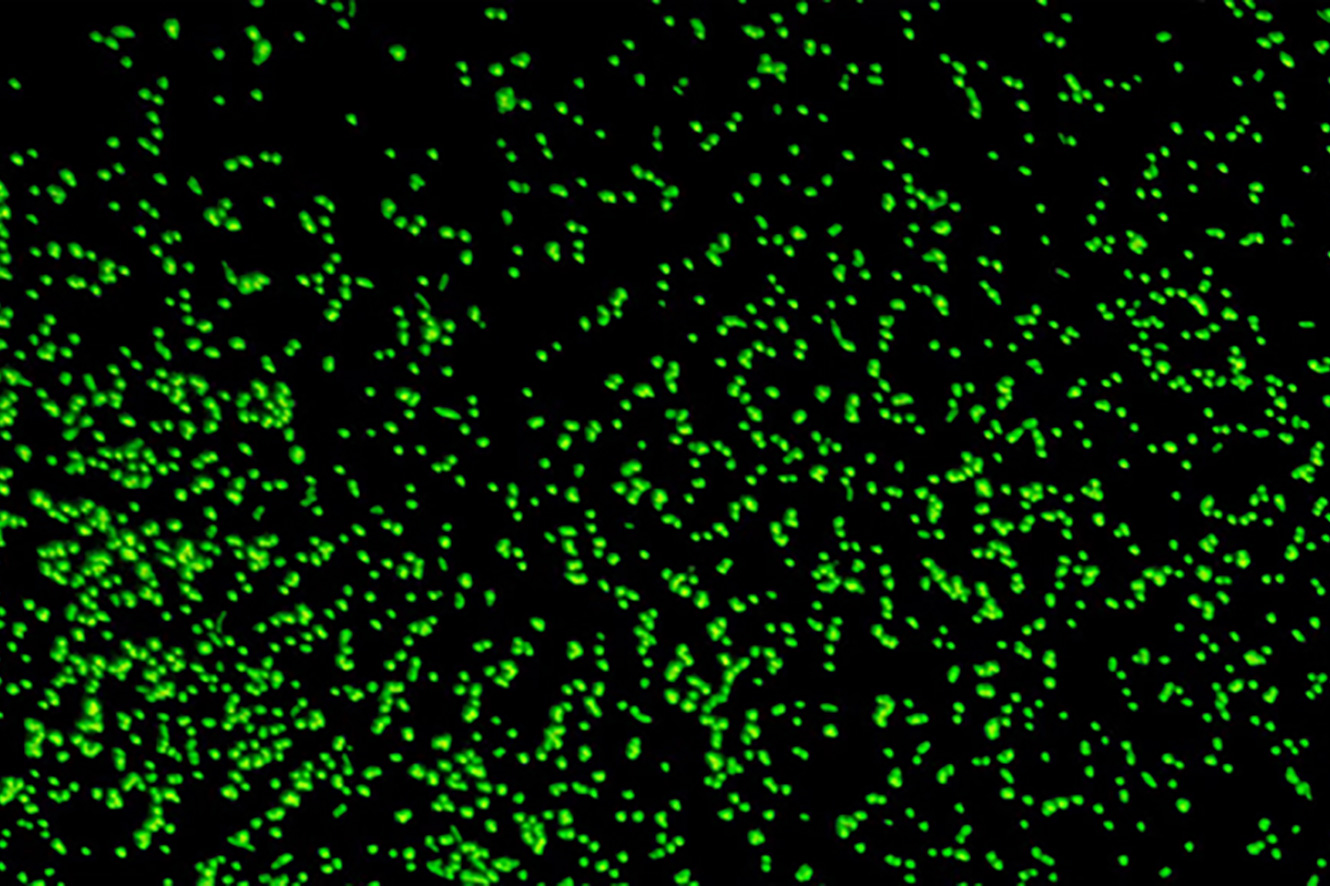

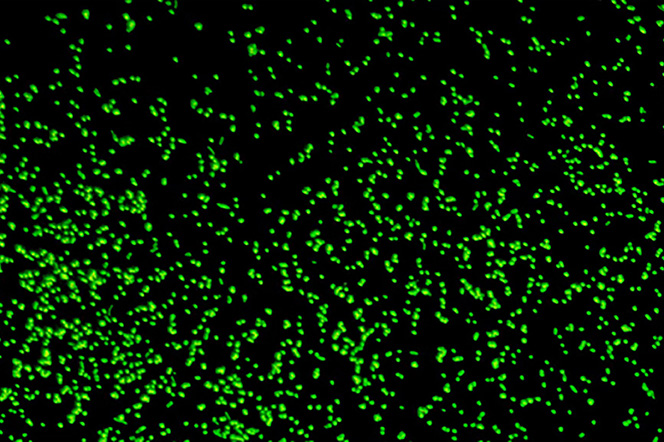

そこから回収した微生物を、さらにセルソーターという装置にかけると、わずかに残っている泥の粒子から微生物だけを取り分けることができます。微生物を、同じ範囲に何百個もの高密度で集めることができるんです。

また、前にお話ししたとおり地上は微生物だらけなので、コンタミネーション(混入)を徹底的に防がなければいけません。その点では、高知コア研究所にあるスーパークリーンルームがじつに頼もしい存在でしたね。

微生物が餌を食べたかを知るには?

――こうやって微生物を集めるんですか! でも、微生物が餌を食べたのか? というのはどうやってわかるんですか?

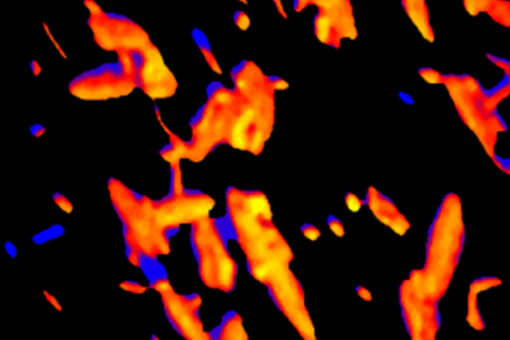

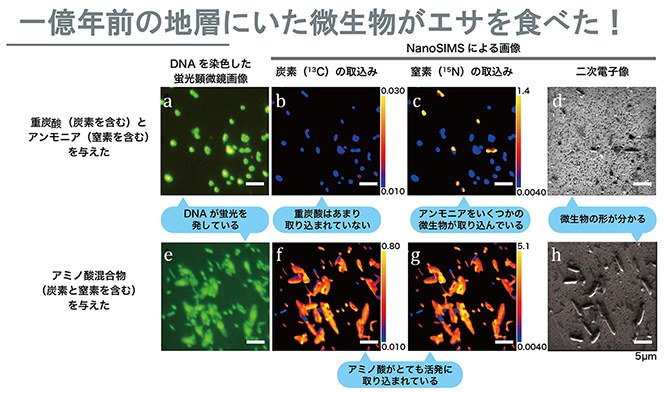

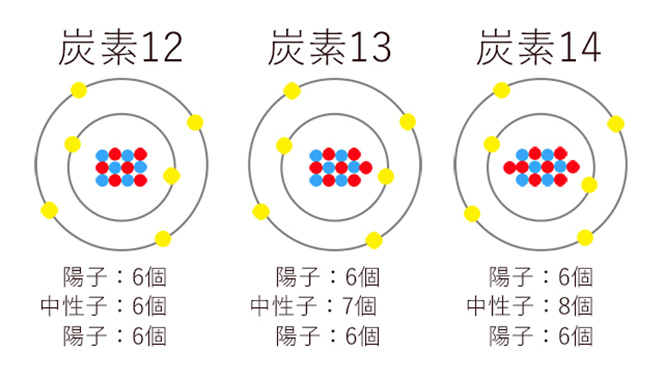

微生物に与えたエサは、グルコース、ピルビン酸、アミノ酸などです。微生物がそれらを食べたかどうかを追跡するために、このエサにはある仕掛けがありました。炭素や窒素などの安定同位体を使ったんです。

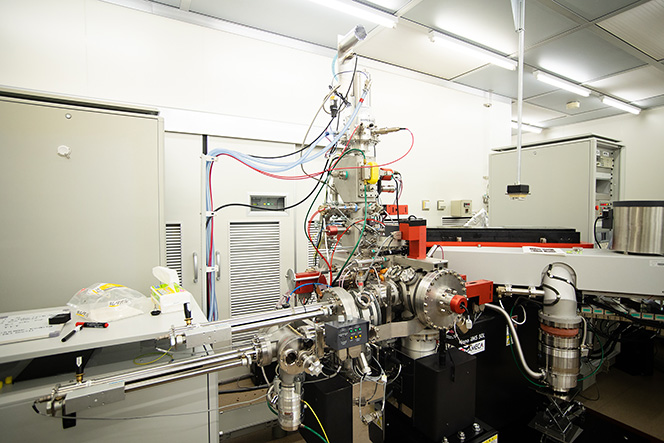

たとえば炭素なら、自然界には炭素12と炭素13が99:1の割合で存在しています。エサに入っているのは、炭素13のほう。微生物がそれを食べれば、体の中にある炭素13の割合が1%よりも多くなります。そうやって、さまざまな安定同位体の割合の変化を見ることで、エサを食べたかどうかわかるんですよ。その観察には、超高空間分解能二次イオン質量分析計(NanoSIMS)を使用しました。

1億年前の微生物発見は、10年越しの成果だった

――それらの作業を慎重に進めた結果、発表まで10年かかったんですね。1億年前の地層にいた微生物が生きているという大発見ですから、反響も大きかったでしょう。

もちろん、それなりに話題にはなりました。でも、発表したのが2020年7月だったんですよね。その前の4月から5月まで、コロナ禍で最初の緊急事態宣言が出ていました。みんながパンデミックの成り行きを固唾を呑んで見守っていたときですから、未知の微生物の話なんて聞きたくない(苦笑)。研究に10年かけたら、たまたまそんなタイミングだったわけです。

だからネットニュースのコメント欄では「こんな大変なときに1億年前の微生物を蘇らせるなんて、科学者は何を考えてるんだ!」「新たな感染症を引き起こすのでは?」といったネガティブな反応が7割ぐらいを占めていましたね。「すぐ返してこい!」とも言われました(笑)。

でも、その気持ちもわかります。微生物に対する恐怖心を煽るようなパニック映画も昔からよくありますしね。そういう映画だったら、僕なんか真っ先に死んじゃう役ですよ。第一発見者って、たいがい最初の犠牲者じゃないですか。

――新種の微生物を発見した時点で「死亡フラグが立った」と言われる(笑)。

そうそう。でも、海底下には感染相手となる生き物がいないので、そもそも人間に感染して病気を引き起こす微生物が存在する可能性はきわめて低いと考えられているんですよ。もちろんリスクはゼロではないので、微生物が外に漏れ出ないよう厳重に管理された実験室でしか取り扱いません。

生命とは何か? 究極の問いへ

――発表時の反応はやや残念だったとはいえ、微生物研究や生物学全体にあたえたインパクトはかなり大きいのではないでしょうか。1億年も生き続けられるとなると、「生命とは何か」という根源的な問題にも関わるような気がします。

そうですね。この微生物の場合、1億年前から「生きている」というより、「死んでいない」という表現のほうがふさわしい気もします。生き死には「イチかゼロか」ではなく、そのあいだにいろいろな状態があるのかもしれません。

限りなくゼロに近い状態だけど、死んではいない。そういう状態で1億年も過ごすのがどういうことなのか、せいぜい100年で死んでしまう人間には想像がつきません。1日ごはん30粒だけしか食べられなかったら、1年も経たずに餓死する運命しか見えませんから。

もちろん微生物たちは、たぶん何も考えることなく、自然界の中でつくられた有機物として、ただジーッと存在しているわけです。そして、外から栄養物が来れば増殖する。そういう化学反応の連鎖がくり返されるだけなのかと思うと、生き物なのに無機的な印象を受けたりするわけです。

もしかしたら、生物と非生物のあいだに線を引こうとすること自体が間違いであって、中間的な存在があってもいいのかもしれません。そもそも「生命とは何か」という問題設定が、人間の都合ですからね。自然界では誰もそんなこと考えていないわけで。

生きている? それとも、死んでない?

――1億年前の地層から見つかった微生物の中には、エサを食べなかったものもあるんですよね? それは死んでいると考えてよいのでしょうか。

7割は生きていると確認できましたが、残りの3割はわからないですね。気に入るエサを与えていないから食べないのかもしれないし、いまは食べないだけで、しばらくしたら食べるという可能性もあります。死んでいるのかもしれませんが、それは証明できません。

――なるほど、「生きている」ことは証明できても、「死んでいる」かどうかは悪魔の証明みたいな話になってしまうんですね。

そういうことです。じつは、僕が追い求めている「生命圏の限界」もそうなんですよ。そこに生物が「いる」ことは証明できますが、ここから先は生き物が「いない」と証明するのは難しい。

「いなかった」といっても、「調べ方が悪いんじゃないのか」といわれてしまいますからね。海底下を掘り下げて、そこに生き物がいるかいないかを探す従来のアプローチだけでは、この問題は解けません。

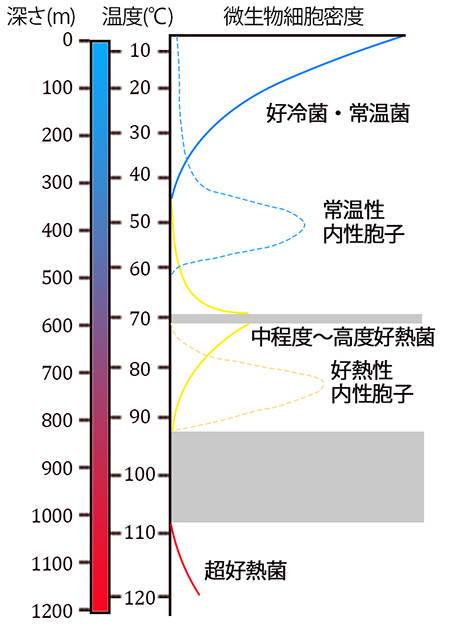

だから今後は、数学者の力も借りようと思っています。というのも、海底下の深いところほど、生物の数は減るわけですよね。ならば、減る原因となる変数を明らかにして数式化すれば、「この深さを超えると生物の数が1を下回る」といった境界が理論的に計算できるはずなんです。その理論値と観測値を組み合わせて計算すれば、「ここより下には99.9%の確率で生物が存在しない」といった確率論的な話はできるでしょう。

生命存在の限界、カギを握るのは「温度」

――生物の数を減らす原因でいちばん重要なのは何ですか?

やはり温度だと思っています。従来の常識では考えられないほどの低栄養でも死なないことは1億年前の微生物で明らかになりましたし、相当な圧力がかかっても増殖する微生物がいることもわかっていますから。

温度のほうは、JAMSTECの高井研さんの発見によって、いまのところ122度が生命の最高増殖温度とされています。だから僕としては、150度以上のところを見たい。これはタンパク質がバラバラになる温度なので、さすがにそこにはいないと思うんですよ。そうなれば、生命圏の限界は122度から150度のあいだのどこかにあることになります。まあ、そこにもいるかもしれませんけど(笑)。

――それはそれで、すごい大発見だと思いますが。

そうなんですけど、僕は生物が「いないところ」を探しているもので(笑)。でも、「生物が見つからないところ」はなかなか見つかりません。たとえば2016年と2019年の航海では、120度ぐらいのところまで掘り下げましたが、ある深さで「ここにはいない」とわかっても、その下から見つかっちゃうんですよ。

じゃあ、もっと深く掘って調べようと思ったら、さらに下は条件が悪かったんですね。2016年のときは、泥ではなく石の地層になっていました。石の層は隙間に外から水といっしょに微生物が流入するので、生命圏の限界を見定めるには適していません。2019年のときは泥の層が続いていましたが、高熱で有機物が分解してできた天然ガスの濃度が高く、安全に掘削することができませんでした。

ですから、生物が存在できる温度の限界を知るには、有機物、つまり微生物の栄養が少なくて、温度勾配が急なところ、つまりあまり深くまで掘らなくても温度が急激に上がるような場所を探さなければなりません。探し方は、誰かに教えてほしいぐらいですけどね(笑)。そういう場所が見つかったら、定年までの残り13年をその研究に丸ごと注ぎ込んでもいいと思っています。

(参考リンク)海底下生命圏ガイド~海底のさらに下で会いましょう~

取材・構成:岡田仁志

図版作成:酒井春

取材・図版協力:高知コア研究所 諸野 祐樹 上席研究員

撮影:市谷明美・講談社写真部