話題の研究 謎解き解説

シロウリガイの卵表面に共生細菌をみた!

世界初、謎の深海二枚貝シロウリガイの実験室内人工放卵誘導に成功(前編)

動画1に映るのは、実験水槽に入ったシロウリガイです。何をしているところでしょう?

動画1 シロウリガイ

ふわふわ漂う白い粒は、卵。答えは、人工誘導による放卵をしているところです。今回紹介する研究成果は、こちらです。

シロウリガイの卵表面に共生細菌を見た!

~世界初、謎の深海二枚貝シロウリガイの実験室内人工放卵誘導に成功~

論文タイトル:Surfing the vegetal pole in a small population: extracellular vertical transmission of an 'intracellular' deep-sea clam symbiont

- シロウリガイの実験室内での人工放卵誘導に、世界に先駆けて成功した。

- 共生細菌は、成体ではエラの細胞内にいるが、卵の段階では、植物極と呼ばれるごく限られた部分の、しかも細胞の外側にいるとわかった。

- シロウリガイの卵1つあたり約400個の共生細菌がいて、10倍数体であることがわかった。

今回は、英国王立協会の科学誌「Royal Society Open Science」に論文発表した生田哲朗技術研究員に聞きます。

密接な共生関係にあるシロウリガイと細菌

生田さん、シロウリガイに共生する細菌に関して、非常に興味深い現象を発見したそうですね。そもそも シロウリガイって、どんな生物ですか?

こんにちは(写真1)。

写真1 生田 哲朗技術研究員(左の装置は共焦点レーザー顕微鏡)

深海には、海底からメタンや硫化水素などが湧き出している湧水域や熱水域があります。硫化水素というと人間から見れば猛毒で危険ですが、湧水・熱水域にはシロウリガイやシンカイヒバリガイ、ハオリムシなど様々な動物が密集するように生息します。

太陽光の届かない深海、つまり光合成で有機物を作る生き物がいない世界で、彼らがどうやって生きているかというと、メタンや硫化水素をエネルギー源に有機物を合成する「化学合成細菌」と呼ばれる微生物を体の内や外に共生させて、その微生物から有機物を受け取ることで栄養を得るのです。こうした化学合成細菌と共生する生物を「化学合成共生生物」と呼びます。太陽光をエネルギー源にする浅海の生態系とは異なり、地球内部からもたらされる化学物質をエネルギー源に生きる独特の生態系です。

今回研究対象としたシロウリガイ(写真2)類は、化学合成共生生物の代表種ともいえる二枚貝です。

写真2 海底に密集するシロウリガイ

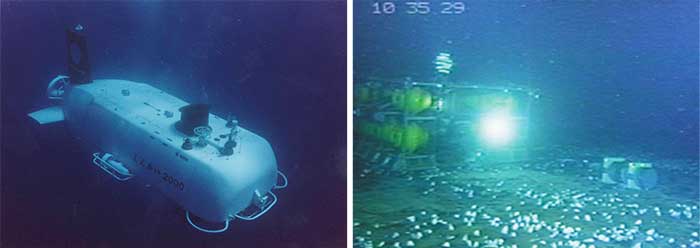

もともとシロウリガイは長く化石や死殻でしか見つからず、幻の貝とも呼ばれていました。生きた状態で初めて見つかったのは、1977年の南米ガラパゴス沖の海底です。日本では1984年にJAMSTEC(旧海洋科学技術センター)が有人潜水調査船「しんかい2000」(写真3左)による潜航調査を相模湾初島沖で行っていたところ、水深1,100mの湧水域に密集するシロウリガイを発見しました。

この発見を機に、JAMSTECは化学合成生態系の研究に着手します。湧水域の海底をリアルタイムで連続観測するため、ビデオカメラ、地震計、CTD(塩分、水温、深度を計測)、地中温度計、流行流速計などのセンサからなる「深海底総合観測ステーション」を開発して、1993年には初島沖に設置、観測を開始しました(写真3右)。観測データは光ファイバ海底ケーブルによりリアルタイムで陸上局に届きます。このようなシステムを使った観測は、当時は世界初でした。

写真3 左:「しんかい2000」 右:「深海底総合観測ステーション」

シロウリガイは、JAMSTECが化学合成共生生物の研究を始めるきっかけとなった生物なのですね。シロウリガイと共生細菌についてもっと教えてください。

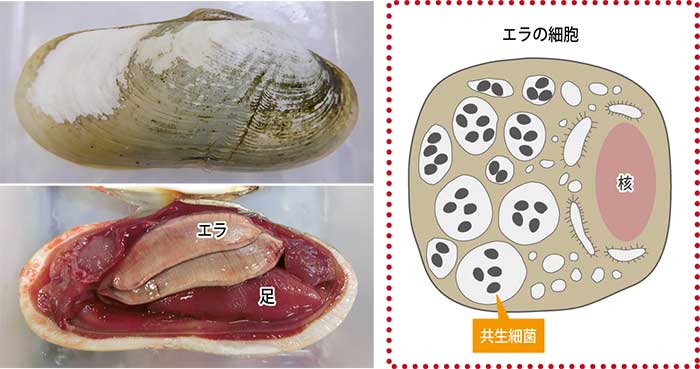

シロウリガイはエラの細胞“内”、つまり細胞の中に、硫黄酸化細菌と呼ばれる共生細菌を共生させています(図1)。

図1 シロウリガイのエラの細胞内に棲みつく共生細菌

湧水域の海底にシロウリガイがその体をうずめ足をのばして、硫化水素を吸収します(図2)。その硫化水素はエラに運ばれ共生細菌が利用して有機物を合成し、その有機物をシロウリガイが受け取り利用します。

図2 海底堆積物中の硫化水素をエネルギー源とする細菌と共生するシロウリガイ

シロウリガイにとって共生細菌が必要だとわかる一方で、共生細菌の方もこれまでシロウリガイの体の外で培養されたことはありませんから、この細菌にとってもシロウリガイと共生するということは生きるために大変重要と考えられます。

シロウリガイと共生細菌は互いに支え合って生きているのですね。

はい。その共生関係は化学合成共生生物の中でも特に密接です。これまでの研究から、シロウリガイの共生細菌はゲノムサイズが小さく、細胞分裂に関わる遺伝子などの一般的な細菌にとっては生きるには欠かせない遺伝子のいくつかが失われていることが分かっています(2007年5月16日プレスリリース)。他にも運動やDNAの修復に関わる遺伝子なども欠けています。長い歴史の中で共生細菌は、宿主と共生することによって不要になった遺伝子を失っていき、同時にゲノムサイズも小さくなっていったと考えられます。共生細菌はシロウリガイの外ではもはや生きられなくなってきている、と考えられたわけです。

こうした密接な共生関係を維持していくには、シロウリガイが親から子へいかに確実に共生細菌を受け継いでいくかがカギを握ります。その共生細菌は卵を介して受け継がれると考えられてきましたが、実際に産み出された卵で調べた例は無く、詳細は不明でした。

なぜ、実際に生み出された卵で調べたことがなかったのですか?

シロウリガイは特定の繁殖期を持たず、わずかな水温上昇や海流変化に反応して放卵することが報告されています。かつて、生息現場のシロウリガイに熱源のついた箱を被せて海水温を上げて、人工的に放卵を誘導することに成功した例がありました。この方法は私も試してみましたが実際はとても大変で、さまざまな解析に使用するのに十分な数の卵を、無傷で深海から上げてくるのは困難と判断しました。そこで、シロウリガイを船上に上げてから人工誘導で放卵させて調べることにしました。

船上で、人工誘導による放卵に挑戦

船上で、人工誘導で放卵させるとは、大胆ですね。具体的にどのように行ったのですか。

2013年からの3年間、相模湾初島沖および沖縄トラフでの研究航海で、無人探査機「ハイパードルフィン」を使ってシマイシロウリガイ(シロウリガイ類の一種)を採取しました。

動画2 サンプリングの様子

人工誘導による放卵では、放卵を誘発するセロトニンを実験に使うすべての個体の足に注射しました。すべてのシマイシロウリガイに注射するのは、雌雄を外見では区別できないからです。その後、空気を通したボトル型の水槽に移して蓋を閉じ、放卵を待ちました(図3)。

図3 実験の様子

注射してから数十分程たったくらいで、いくつかの水槽に、直径0.2mmほどの白い粒、シマイシロウリガイの卵がふわふわと漂うのが観察されました(写真4)。その放卵の様子が、動画1です。

写真4 左 人工誘導による放卵に成功! 右 産み出されたた卵

おめでとうございます!

実は人工放卵そのものは、2013年の最初の実験から比較的あっさり成功しました。船上に上げてすぐ生きの良い状態で水槽に保存するなど、先人の多くの経験と技術の積み重ねがあったからだと思います。

放卵が完全に終わるまで3時間ほど待ってから、水槽の水をフィルタでろ過して、卵を洗って集めました。ろ過は2段階あり、最初に卵より大きな孔径(300μm)で濾してごみを取り除き、次に小さな孔径(67μm)のフィルタで卵をキャッチしました(写真5)。

写真5 卵を集めるための手作りのフィルタ。実際に使うときは、フィルタを下にして使う。

続いて卵を様々な分析に応じた処理をして保存するのですが、それが大変でした。

大変だったとは?

卵の保存方法の1つに、ホルマリンで固定した後にエタノール浸けにするものがあります。これは今回の研究で最も重要な、共生細菌を染色する実験としては一般的な保存方法です。2013年は、共生細菌の染色用には、この方法ですべての卵を保存しました。そして下船後に実験室で「さあ分析を始めよう」と容器を開けたら、なんと卵がすべて破れていたのです。もう、非常に悲しかったです。

それで、どうしたのですか?

なぜ、卵が破れたのか。すべての手順を確認して、この試薬に浸すと卵がどうなる、あれはどうだ、と洗い出したところ、ようやくエタノールが怪しいとわかってきました。そうなると、エタノールを使わない方法を考案しなければなりません。

いろいろ検討した結果、ホルマリン固定後にエタノールに浸したところを、ホルマリン固定後に、共生細菌の染色作業をある程度進め、その後の実験に与える影響が少ない段階まで行ったら止めて4°Cで冷蔵保存すればよいのでは、と考えました。

とはいえ、シロウリガイを現場から入手できる機会は多くて1年に1回程度です。人工放卵も、処理と保存も全て、1発勝負です。次の2014年の卵の固定と保存作業はかなりの賭けで、ハラハラしながら試みました。

聞いている方もハラハラ緊張します。

結果としてこの方法で卵をうまく保存できたのは、幸運でした。ただ、他にもいろいろな分析を計画していましたから、卵をすべて同じ方法で保存するのではなく、下船後に行う様々な用途に合わせて、それぞれ違う方法の処理を行なって保存する必要もありました。

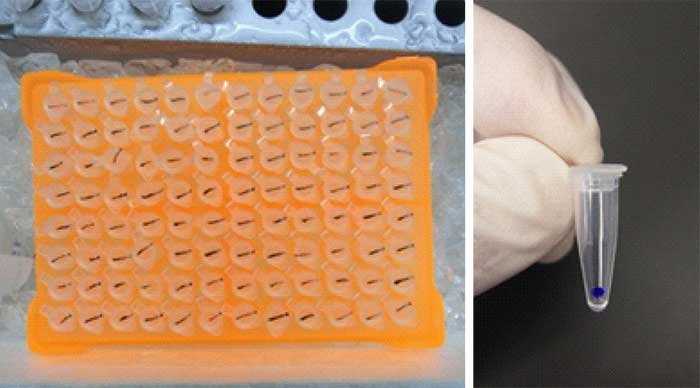

例えば、卵1つあたりの共生細菌の数を測定する実験用には、1マイクロリットル(μL=100万分の一リットル)という少量の海水と卵を1個ずつピペットで吸いこみ(写真6)、小さなチューブに移す。これを、約100本つくります。もし4個体のシロウリガイが放卵すれば、100本×4個体で400本。そして液体窒素中で凍結させて-80°Cで保存します。これを揺れる船上で、顕微鏡を使って行います。

写真6 左 卵を1個ずつ移したチューブを上から見たもの。これで96本。

右 サンプリングに使ったチューブ。青い液体がちょうど1μL。

それが終われば、別の分析に合わせてまた違う方法で卵を処理して保存します。とても時間がかかりました。特に共同で作業する人が誰も乗船していない研究航海の時は、夜中の静まり返った船上の実験室で、一人顕微鏡をのぞきながら延々と行いました。

この作業を一人でこなすのは、神経も体力も使いそうです。

下船後に陸上の実験室で、卵にいる共生細菌を染色する実験の他、電子顕微鏡や共焦点レーザー顕微鏡による観察や、定量PCRを使った分析などを行い、卵に共生細菌はいるのか、いるのならば卵のどこにいるのか、どれくらいの数がいるのか、などを詳しく調べました。

シロウリガイの卵は「浮く」卵で、しかも大変破れやすく、何をするにしても扱いが難しくてとても厄介でした。適切な方向から撮影したり断面を見たりする時など、とにかく最初から最後まで常に悩まされました。こうした中で分析には多くの方々にご協力頂きました。