|

|

28 Nov. 2015: Mirai3日前の記事に「竜巻」の話を書いたのですが…… また出てしまいました、竜巻。しかも、同じような時刻(夕方6時頃)に。 今度は前回と違って早めに発見できた為、竜巻の先端が海面に接触して海面から 水が飛び散っている瞬間も目撃でき、写真に収めることができました(写真中段)。 我々、竜巻を観測しに来たわけではないのですが、竜巻がこんな短期間に2回も 目撃できているということは、それなりの理由があるはずです。いろいろな要因 が考えられるのですが、大概、雲、しかも活発な雨雲が起こることはまず大事か と思います。では活発な雨雲を作るには? 昨日の観測データの特徴として、海が異様に熱かったことが挙げられます。写真 下段は今回特別に設置したセンサー2つで測った海面付近の値で(縦軸:水温、横 軸:時間[世界標準時=現地時刻-7時間])、昼過ぎには水温はなんと31.6℃まで上 がりました。こんな値を「みらい」で見たのは正直初めてです。 海が温かければ、その上にある海面付近の大気を温める効果があります。大気の 下の方が温められたら、上昇流が作りやすくなるでしょう。また同時に、温かい 海面は、雲の材料である水蒸気をより多く大気に含ませることもできます。 より正確を期する為には、これから解析を進めて行く必要がありますが、まずは 観測現場の我々としては、こんな高い水温がこれからも現れるのか、そしてその 上の大気や雲がどうなっているか、今後も注意して見続けて行きたいと思います。 (2度あることは3度ある、で、竜巻はもう一度見たいですね、今度はもっと近くで。)

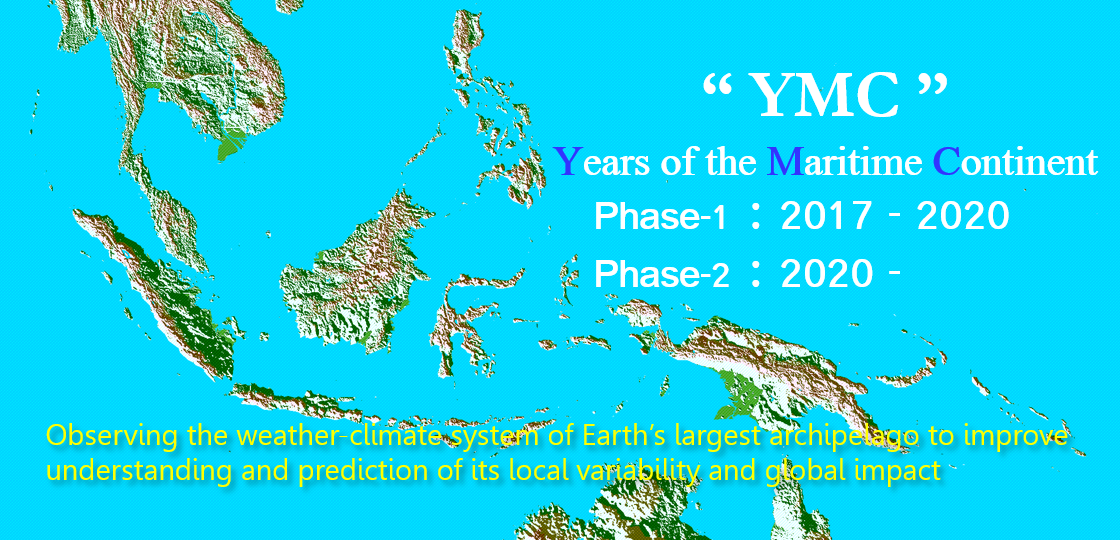

28 Nov. 2015: Bengkulu現地に行ってきました。 ジャカルタでの会議を終え、観測現場に足を延ばしました。現地の人たちに今回 の観測の意義、将来的なYMCの実施で研究者は何をしようとしているのか、それ を行うことで地元にはどんなメリットがあるのか、などについて記者会見が予定 されているのです。このため今回の観測メンバーにカウントされていない筆者も、 観測サイトの地を踏むことができました。 ベンクル空港に降り立ったのが8時40分頃だったため、9時には空港横にある観 測サイトに着くことができ、ちょうど放球するところに立ち会うことができまし た。これまで1枚1枚の写真で点としてイメージしていた風景が自分の目で見る ことでようやく立体的な空間構造を持つことができました。それが伝わるかわか りませんが、パノラマ写真を撮ってみました。それでも写真は小さすぎて、詳細 がわからないのではないかと思いますが、ゾンデの準備をするのは今回敷地をお 借りしているBMKG(インドネシアの気象庁)のベンクル支所の建物の中です。準 備が整うと外でバルーンにガスを充填させ、放球作業を行います。写真のように インターナショナル?な感じで作業が行われていました。反対側に広がる滑走路 ですが、てっきりゾンデサイトからも海が見えると思っていたら、まだ遠い先で した。

|