「

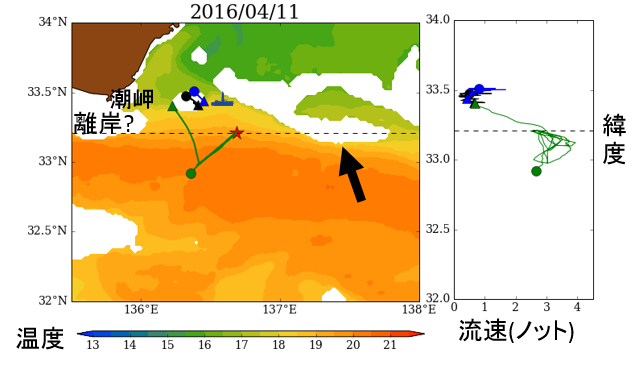

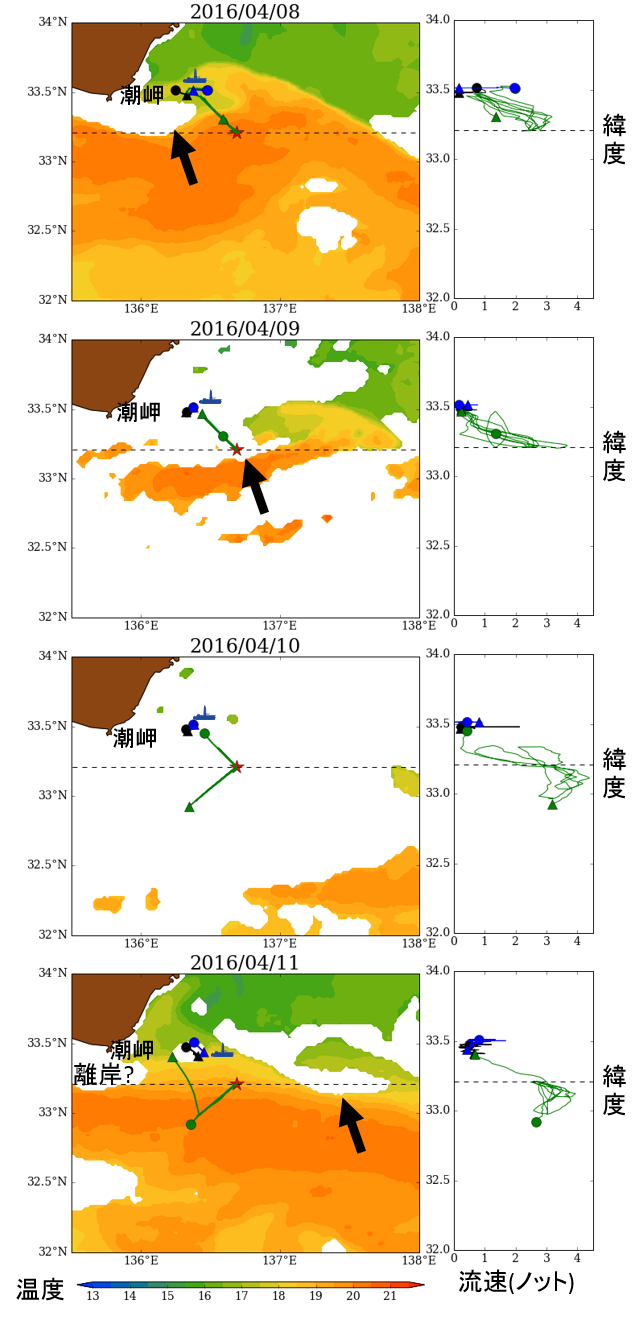

図 1に、4月8日から11日までの「ちきゅう」(青線)と支援船「あかつき」(緑線)の航路と流速変化を1日毎にまとめました。時刻は世界標準時を使っています。 左は「ちきゅう」(青線)と「あかつき」の航路(緑線)です。「ひまわり8号」(※1)で観測された海面水温を背景の色でしめしています。赤星(★)が掘削地点です。 (右)は船の緯度位置と流速の関係です。

連載第3回で解説した通り、黒潮を南に押し下げる離岸傾向がどのように掘削地点を通過するかがポイントです。ここしばらく曇っていることが多くはっきりとはわかりませんが、図1左のひまわり画像から推測するに、黒潮(温度の高い帯)が南に押し下げられる離岸傾向の先端(図1で矢印でしめしたあたり)は、4月8日から4月9日に掘削地点を通過したように見えます。

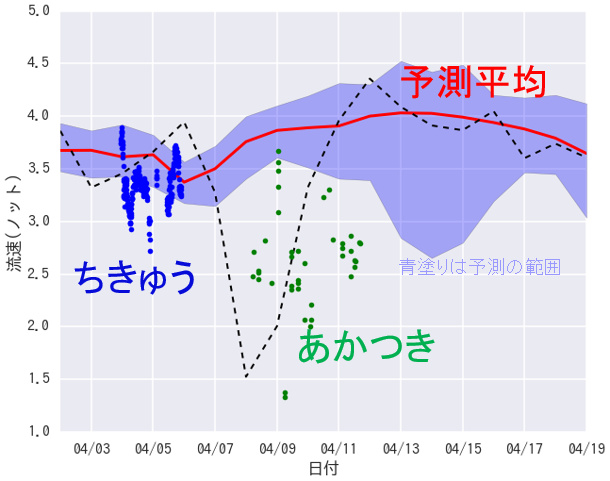

4月8日から11日の間、「ちきゅう」は黒潮から外れた低流速域にいましたが(図1左の青線)、支援船「あかつき」は掘削地点に近づいて流速を探っています。その観測から掘削地点付近(※2)での流速の時系列を見ると(図2)、1日内での大きな時間変化を伴いながら、4月9日に1.5ノットを切る小さな流速を「あかつき」(緑丸●)が観測しています。やはり、この時に黒潮が離れる動きがあったようです。

2016/4/17追記 図1に警戒船「平成丸」のデータを加えました(黒線)。

連載第6回では4月8日ごろに掘削地点で流速が急落する可能性があるとしていました(図2の点線)。時期は1日ほど早すぎましたが、結果的にその予測はそれほど悪くなかったようです。

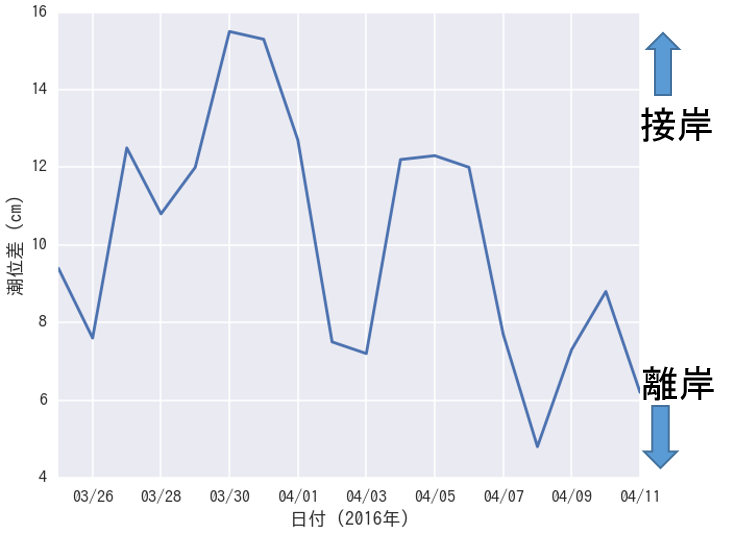

図1左のひまわり画像ではよくわかりませんが、紀伊半島・潮岬でも黒潮は離岸傾向が続いていると思われます。2016/4/1日号「潮岬への黒潮接岸判定法は?: 串本・浦神の潮位差」で解説したように、串本・浦神の潮位差は紀伊半島・潮岬での黒潮の接岸・離岸の良い指標になっており、その観測値を見ると3月末より現在は値が小さい、つまり離岸傾向をしめしています。連載第6回で串本・浦神の潮位差は下がってくるだろうと予測しており、その予測は当たっていたようです。

図1左のひまわり画像を見ると、離岸傾向のために、4月11日の段階で掘削地点は黒潮(温度の高い帯)よりやや北にあることがわかります。掘削地点が黒潮のやや北よりにあることは、図1右の緯度と流速の関係を見ると、掘削地点の緯度より南で流速のピークが観測されていることからもわかります。黒潮が北か南に少しずれるだけで、流速が大きくも小さくも振れる可能性のある状態と言えます。

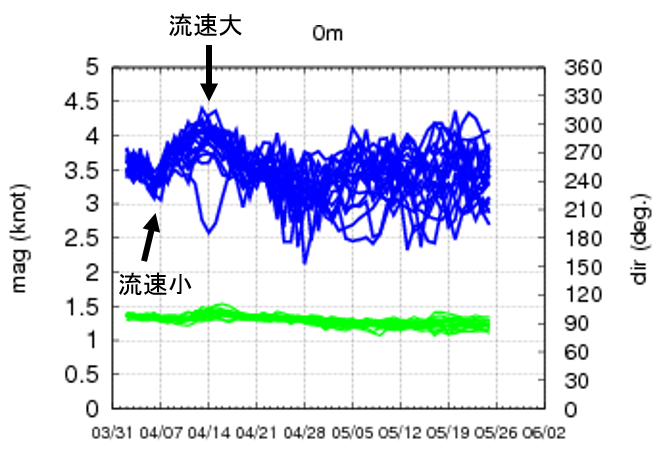

以上を念頭に、特別サイトで見ることのできるアンサンブル予測KFSJによる「ちきゅう」掘削地点での海面(深さ0m)での流速(青線)と流れの向き(緑線)の最新の予測を見てみましょう(図4)。20のアンサンブルメンバーで計算しているので、予測結果の線が20本づつあります。

ほとんどの予測で、4月7日頃に流速が小さくなっていた流速は、4月14日頃に再び4ノット近い流速まで増加すると予測しています(図4青線)。可能性は小さいとしながらも(20本中1本)、逆に流速が小さくなるという予測もあります。これらの予測をまとめて、4月2日から4月19日だけ抜き出しまとめたのが図2です。20本の平均が図2赤線で、予測の最大・最小の幅が図2の青塗りです。上で考察したように、4月14日は、流速が大きくも小さくも振れる可能性があり、予測の幅は大きくなっています。

残念ながら、最新の予測では以前の予測のように流速が4月8日ごろに急落するという予測(図2点線)が欠けており、観測で見られる急落をとらえられていませんが、以前の予測(図2の点線)でも、4月14頃は流速が大きくなると予測しており、この時期の見通しについては共通しています。

※1

「ひまわり8号」の海面水温については、2015/10/9号・気象衛星「ひまわり8号」で見た黒潮を参照。

過去の「ひまわり8号」の水温データを使った解説一覧はこちら。

※2

予測モデルが約3kmの分解能をもつことを考慮して、掘削地点から1.5km以内に近づいた時の観測を全て使用しています。この範囲を多少変えても、結果はほとんど変わりません。

「ちきゅう」のための海流予測の連載記事一覧はこちら。

この連載では、流れの速さの単位として船舶でよく使われるノット(2ノットは約1メートル毎秒)を使用します。

「ちきゅう」のための海流予測KFSJの特別サイトはhttps://www.jamstec.go.jp/jcope/kfsj/です。KFSJついては連載第2回で紹介しました。

「ちきゅう」の観測の様子に関しては「ちきゅう」公式twitterを参照。