流速が乱高下

連載第10回では、「ちきゅう」の掘削地点での流速はしだいに小さくなっていくと予測していました。しかし、実際には流速が乱高下したようです。今回はその様子を見てみましょう。

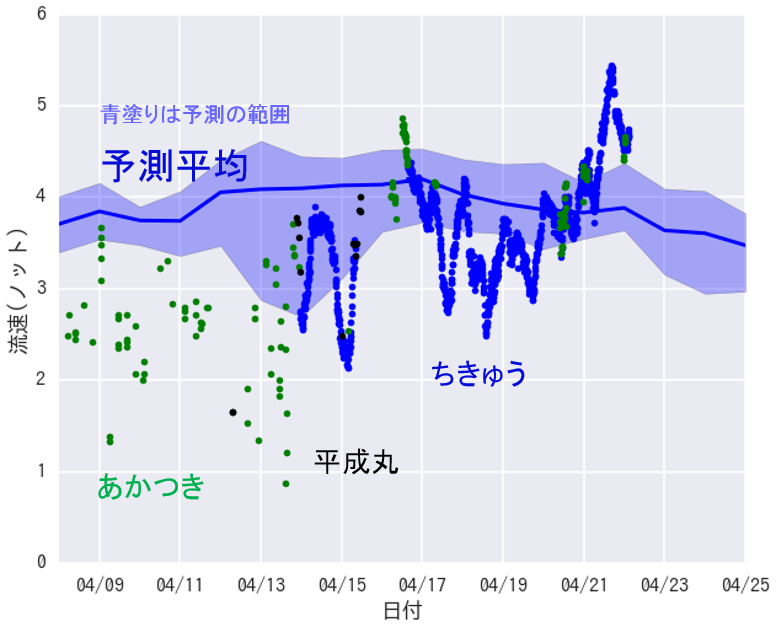

図1に、「ちきゅう」、支援船「あかつき」、警戒船「平成丸」が掘削地点に近づいた時(※1)に観測した流速の値をしめしました。青丸が「ちきゅう」、緑丸が「あかつき」、黒丸が「平成丸」の観測値です。連載第10回の後、4月18日(※2)以降の「ちきゅう」と「あかつき」による観測が加わっています。「ちきゅう」「あかつき」の航路は、下の参考図を参照してください。図1には連載第10回の時点での予測平均(青太線)と最大最小の範囲(青塗り)もしめしています。

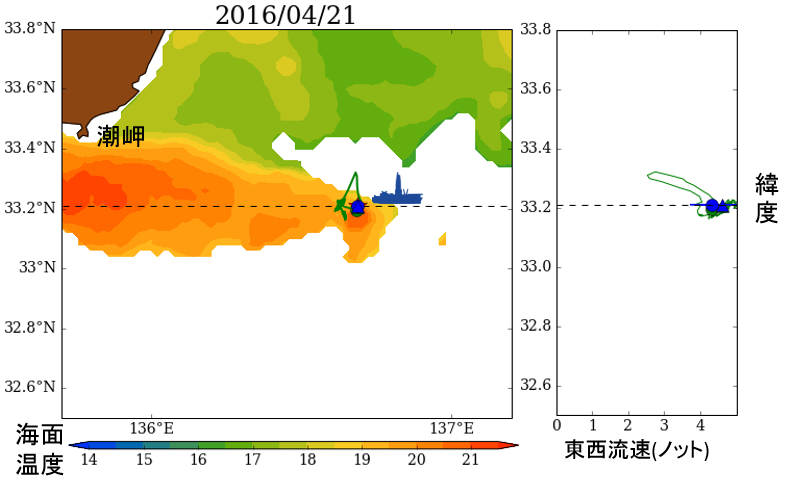

観測によれば(図1)、4月18日・19日に予測を超えて小さい、3ノットを切る流速が見られています。その後、流速は増大し、4月21日には、今回の航海では最大の5ノットを超える流速が見られています。

以下では、これらの変化を、ゆっくりとした変化(日平均)と急激な変化(1日の中の変化)に分けて見てみます。

ゆっくりとした変化

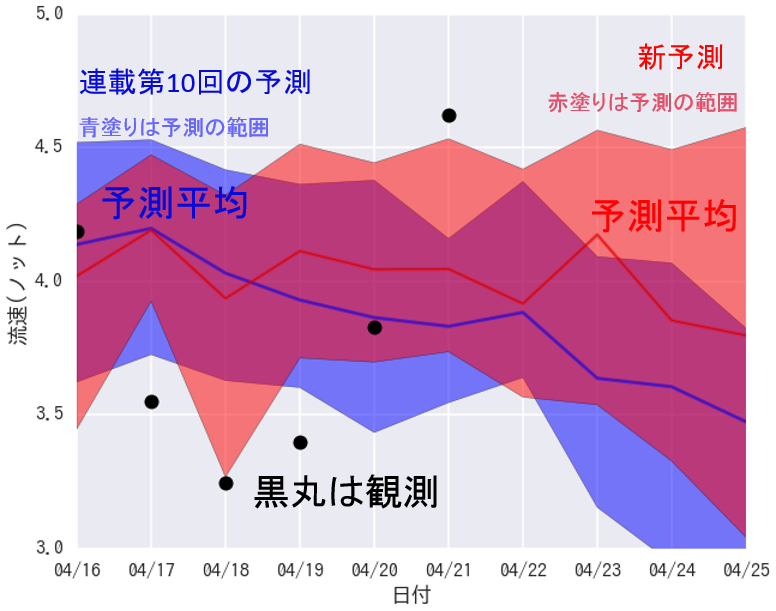

図2は、図1から4月16日から25日を抜き出して拡大し、「ちきゅう」と「あかつき」の観測を1日平均としてまとめました(黒丸●)。連載第10回の予測(図2の青太線と青塗り)は1日平均の情報なので、こちらの方が妥当な比較です。

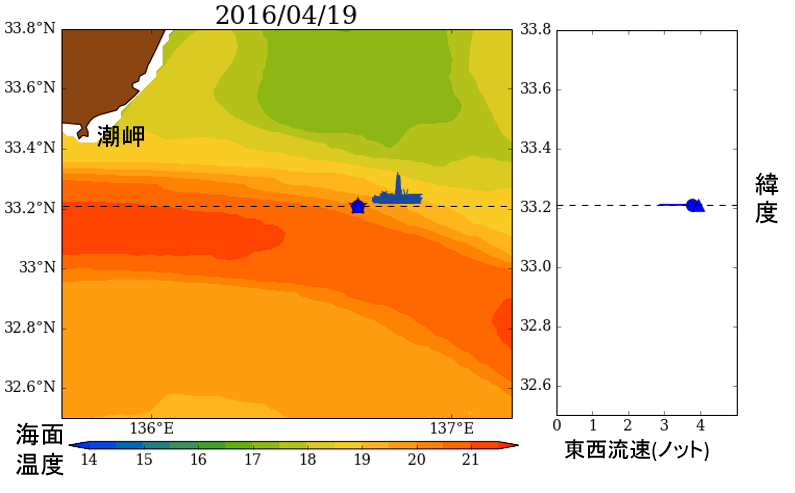

4月16日の観測値(4.2ノット)はうまく予測できていました。その後、観測値は、4月18日を最小(3.3ノット)に、流速が下がっています。これは連載第10回の図1の「ひまわり」画像で解説した離岸傾向③が通過し、黒潮が南に押し下げられたためです。下の参考図1・2を見ると、4月18・19日は黒潮(温度の高い帯)が掘削地点よりもやや南寄りで、潮岬からも離れています。予測(青太線と青塗り)は、流速が減少すると予測していたものの、その減少はゆるやか過ぎました。

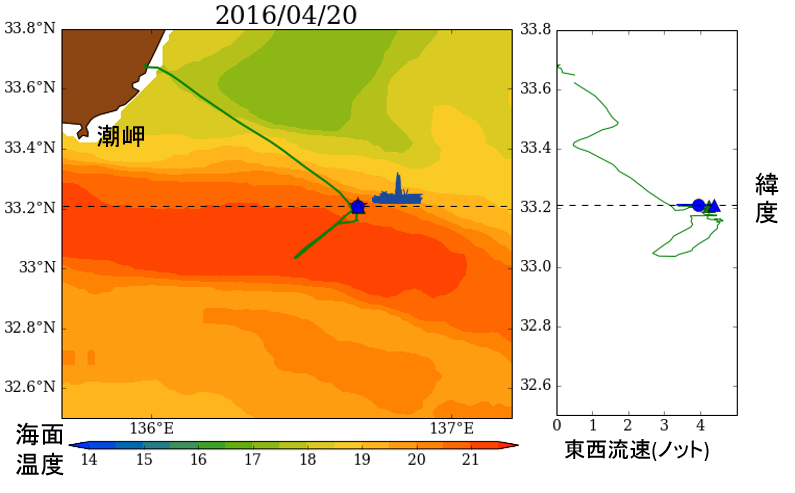

4月18日以後は、観測では流速が増加に転じ、4月21日には4.6ノットになりました。下の参考図3・4を見ると、4月20・21日は黒潮(温度の高い帯)が北に戻り、潮岬にも近づいています。予測(青太線と青塗り)も、よく見ると4月22日をピークにやや上昇に転じる様子が見られますが、その上昇はゆるやか過ぎました。

「ちきゅう」のための海流予測特別サイトで予測が更新されたので、新しい予測(赤太線と赤塗り)も見てみました。新しい予測では、以前の予測よりも、4月18日より前は小さい流速を、4月18日より後は大きい流速を予測しています。したがって、新しい予測は、改善の余地はまだあるものの、以前の予測より観測を良くとらえているようです。

急激な変化

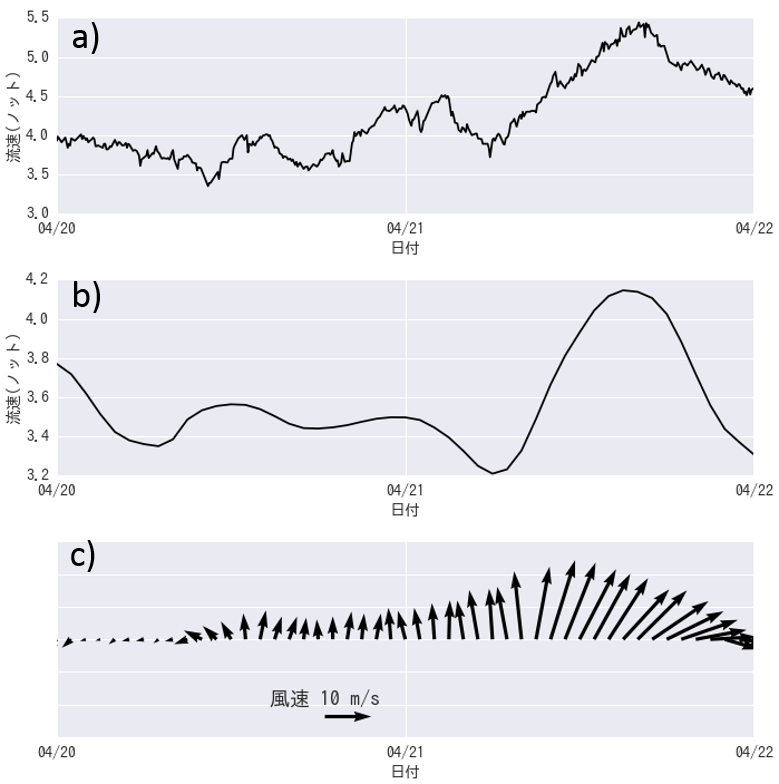

ここでは、図1で見られた4月21日にピークに注目してみましょう。図3(a)は「ちきゅう」の掘削地点での流速時間変化を4月20・21日だけ拡大した図です。4ノット前後であった流速は、4月21日に急激に増大し、5.5ノット近くまで増加しています。黒潮の流速が5ノットを超えたため、船体

上で紹介したアンサンブル予測KFSJでは日平均の情報しか提供していないので、1時間毎の値も出力している別の予測モデルJCOPE-T-EAS(※3)の結果を見てみました。このモデルは、観測で見られたような急激な上昇を良くとらえているようです。ただし値は小さめなので(図3(a)と(b)の縦軸の違いに注意)、改善の余地があります。

また、この時の風速を気象庁の推測値(※4)で見ると、流速が増加している時には低気圧の通過に伴い、最大約18メートル毎秒(※5)の強い南風が吹いたようです。この風が4月21日の急激な流速増加に影響を与えたと推測されます。

これらのデータを検討することで、現象の正体を明らかにすることで、今回は不十分であった予測の精度の向上が期待されます。

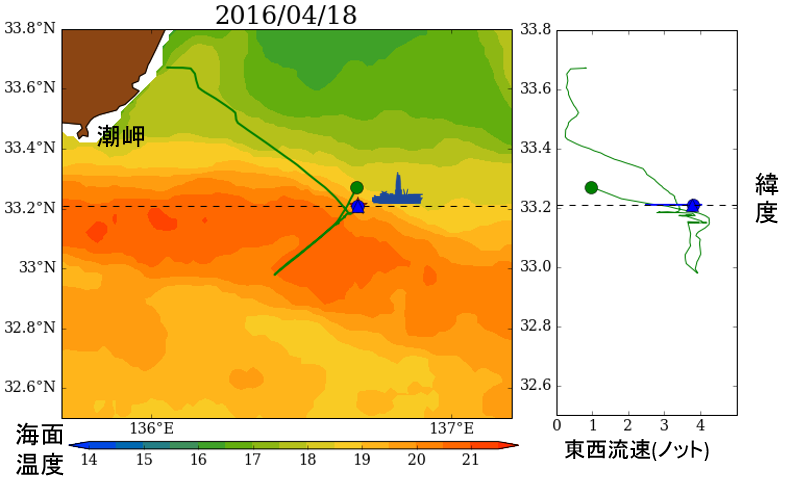

参考:1日毎の船の航路と海面水温(4月18-21日)

以下の図の左側は、4月18日から21日の1日毎の「ちきゅう」・支援船「あかつき」の航路と気象衛星「ひまわり8号」の海面水温分布(色)です(※6)。右側は観測された流速と緯度の関係です。16,17日の図は連載第10回にあります。「ちきゅう」は掘削地点で作業が続いています。

※1

予測モデルが約3kmの分解能をもつことを考慮して、掘削地点から1.5km以内に近づいた時の観測を全て使用しています。この範囲を多少変えても、結果はほとんど変わりません。

※2

本稿では、予測モデルで使用している時刻にあわせて世界標準時を使用します。世界標準時と日本標準時は9時間の時差があるので、本稿での4月18日は、日本標準時の4月18日午前9時から4月19日午前9時になります。

※3

JCOPE-T-EASについては連載第7回でも紹介しています。

JCOPE-Tについては、過去の解説でも、高い時空間分解能のデータが必要な時に使用しています。過去の解説一覧はこちら。

※4

気象庁メソスケールモデル(MSM)のデータを使用しています。データは京都大学生存圏研究所から入手しました。

※5

この値は気象庁データによる推定値です。実際に掘削地点でどのような風が吹いたかは、「ちきゅう」による観測値を入手して検証する必要があります。

※6

「ひまわり8号」の海面水温については、2015/10/9号・気象衛星「ひまわり8号」で見た黒潮を参照。

過去の「ひまわり8号」の水温データを使った解説一覧はこちら。

「ちきゅう」のための海流予測の連載記事一覧はこちら。

この連載では、流れの速さの単位として船舶でよく使われるノット(2ノットは約1メートル毎秒)を使用します。

「ちきゅう」のための海流予測KFSJの特別サイトはhttps://www.jamstec.go.jp/jcope/kfsj/です。KFSJついては連載第2回で紹介しました。

「ちきゅう」の観測の様子に関しては「ちきゅう」公式twitterを参照。