トピックス

- 「みらい」調査航海日報(MR12-E02 Leg3)

-

2012.05.30

- 船舶名

- 海洋地球研究船「みらい」

- 航海ID

- MR12-E02 Leg3

- 期間

- 2012年3月23日~2012年3月30日

- 首席研究員

- 野牧 秀隆(海洋研究開発機構)

調査航海日報

3日目

平成24年 3月25日(日)

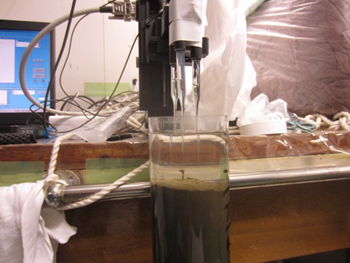

今日は、大槌沖水深870mの地点と金華山沖水深330mで調査を行った。

大槌沖の地点は海底谷の水深が深いほうの場所で、昨日と同様Leg2においてがれきがたくさん観察された地点の近くである。金華山沖の場所もLeg2で観測を行った地点。

昨日に比べて海況が穏やかになり、順調に堆積物およびその直上海水と生物(以降、“試料”と呼ぶ)の分取や分析が進んでいる。

離れた地点で試料を採取したが、今日得られた試料の違いは、海底の地質が大槌沖の深い場所(870m)では泥、金華山沖の浅い場所(330m)は砂だった。

また

共通していたのは捕獲された海洋生物がどちらもクモヒトデであったことだ。

( by H.M )

関連情報

- 調査航海日報: 「みらい」(MR12-E02 Leg1)

- 調査航海日報: 「みらい」(MR12-E02 Leg2)

- 調査計画「 海底地形・瓦礫の精密マッピングと海洋環境・生 態系の調査(「みらい」MR12-E02_leg1~leg3) 」 (調査期間:2012.03.06~2012.03.30)

- 調査報告「 海底地形・瓦礫の精密マッピングと海洋環境・生 態系の調査(「みらい」MR12-E02_leg1~leg3) 」 (調査期間:2012.03.06~2012.03.30)

関連リンク