がっつり深める

東日本大震災から10年

<最終回>「正しく恐れる」ことを伝えよう

高速道路に登って津波から逃れた人々がいた

漁業の復興を考えた時「次の災害に対する備え」の一つは、自然環境や生態系の様子を常にモニタリングしておくことです。では、もっと広く人間の社会や文化を考えた時、減災や迅速な復興を図るためには、普段からどう備えていればいいのでしょう?

東北大学災害科学国際研究所長(教授)の今村文彦さんは津波の専門家ですが、歴史学や心理学も含む幅広い視点から、減災や復興につながる様々な研究や提言をしています。災害科学国際研究所は2012年4月に設立されました。母体となったのは2007年に発足した「東北大学防災科学研究拠点」です。当時は宮城県沖地震をターゲットに19分野からなる学際的な研究活動を行っていましたが、東日本大震災に直面して、大幅に拡充されました。

今村文彦(いまむら・ふみひこ)

1961年、山梨県生まれ。東北大学大学院博士後期課程修了。東北大学工学部助手、同大学院工学研究科附属災害制御研究センター助教授、教授を経て、2014年より同災害科学国際研究所所長。津波工学(津波防災・減災技術開発)、自然災害科学を専門。現在、中央防災会議検討会メンバー、一般財団法人3.11伝承ロード推進機構代表理事などを務めている。提供/今村文彦氏

東北沖地震が起きる前にも、今村さんは自ら一般市民の中に入って防災・減災に取り組んでいました。

「例えば毎年5月にはチリ地震津波(1960年5月に発生、142人の死者を出した)のメモリアル講演会をするなど、まずは知っていただく、思い出していただく活動をしていました」と今村さんは振り返ります。「あとは沿岸部での避難訓練を、一般の方々と一緒に企画しました。仙台市の荒浜にある海水浴場の場合、夏には数千人規模の海水浴客が押し寄せます。そこで災害時には、どういうふうに避難誘導したらいいのか、どこにどんな看板をつけたらいいか、住民の方々とちょっと工夫しながら訓練もしました。南三陸町の志津川地区(旧志津川町)にもけっこうビジターがおられるので、案内情報は重要だと思われました。そこで避難しながらでも分かりやすいように、道路の上や電柱にですね、こっちにこう曲がってくださいという矢印を描くとか、ふいに訪れたビジターにも優しいような取り組みを皆さんとやっていました。住民だけではない、そこをたまたま訪問されている方も、どうやって迅速に避難させるか、また地域としてどうサポートできるかを考えていましたね」

そうした取り組みで防災意識が高まり、当時の想定を超えていた東日本大震災でも一定の減災効果をもたらしたと今村さんは考えています。「数的には把握できていないんですけども、講演会や避難訓練に参加いただいた方は、かなり安全に避難できたと思っています」

とくに今村さんの印象に残っているのは、先ほどの荒浜を含む仙台市若林区の住民による活動です。今村さんによれば仙台平野は、スマトラ島沖地震(2004年)の津波で大きな被害を受けた同島の平野部と同じくらい平坦ですが、当時の荒浜には防潮堤もありませんでした。そこで、もしスマトラを襲ったのと同規模の大津波が来たら、どうしようという議論を住民も交えてしていたところ、仙台東部道路という高速道路に注目が集まりました。

この道路は仙台平野の沿岸付近を南北に走っており、常磐自動車道に接続しています。そして若林区一帯の区間では「盛土構造」となっており、路面の高さが6m以上ありました。ここを一時避難所に指定してもらえないかと、若林区の住民らは2010年に1万5000人の署名を集めて、道路を管理する東日本高速道路株式会社(NEXCO東日本)や区役所に提出したのです。また同年10月に開かれたシンポジウムには住民のほかにNEXCO東日本の担当者や仙台市、自衛隊関係者を含む300人以上が参加して、これといった高台のない地域で道路に避難することの是非を話し合いました。

そして翌年の3月11日、まさしくスマトラ島沿岸を飲みこんだのと同規模の津波が襲ってきました。幸いシンポジウムの参加者は全員、無事だったと今村さんは聞いているそうです。確認はできませんが、その一部は実際に仙台東部道路によじ登って助かったのかもしれません。というのも地震発生から翌日未明までに仙台若林ジャンクション(仙台市若林区)〜名取インターチェンジ(宮城県名取市)間で約230人が仙台東部道路上に避難していたと、NEXCO東日本が報告しているからです。

出典:国土交通省東北地方整備局ホームページ「震災伝承館」

URL:http://infra-archive311.jp/

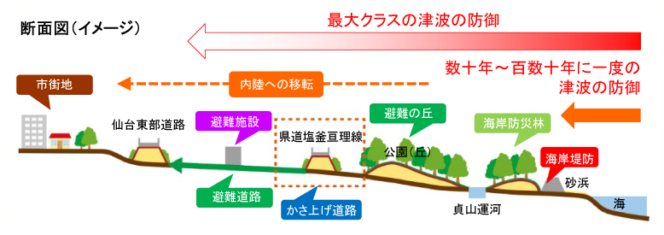

こうした経験をふまえて震災後、仙台東部道路や常磐自動車道、三陸自動車道などには避難用の階段がつけられました。また全長10.2kmの東部復興道路が新たに建設され、2019年に開通しています。七北田川と名取川河口に挟まれた海岸線から1〜2km内陸を仙台東部道路と並行して走っており、仙台市若林区および宮城野区の一部を通っています。この道路はかつての県道や市道に盛土して約6mの高さに「かさ上げ」されており、堤防や防潮林と合わせて津波の被害を軽減させる「多重防御」の要となっています。

「死」を客観的に見つめた「生存学」が必要

一方で反省点が残ったこともあります。「津波の浸水マップというのを、あの当時、宮城県が宮城県沖地震(単独型と連動型)*を想定して作ってたんですね。地域ごとに浸水予測範囲を示して、学校とか避難場所が地図上に載せてあるものを沿岸住民に配った。そこに注意書きとして『場合によっては津波の高さや浸水域が、これを上回る場合があるので、最新の情報を得て判断してください』と書かれてはいました。しかし3.11はまさにその例外で、とくに宮城県においては多くの学校が浸水して、そこで犠牲者が出てしまった。それについては非常に忸怩たる思いです」とマップを監修した今村さんは悔しさを滲ませました。

- 単独型は1978年の宮城県沖地震(M7.6)と同じ震源域と規模で起きる地震を想定している。連動型はそれよりさらに広い震源域と規模(M8程度)の地震を想定している。

一方で人々を油断させる不幸な要因も重なってしまったようです。「3月11日の2日前に、いわゆる前震(M7.3)があって津波注意報も出たんですけども、実際はほとんど影響がなかったんですね。あと1年前には南米チリの中部沿岸で大地震(M8.8)が起きて、宮城県や岩手県にも一時、大津波警報が出たんですけれども、実際は1mを少し超えるくらいで人的被害は出なかった。そして2011年3月11日に出された気象庁の大津波警報は、第一報が宮城で6m、岩手と福島で3mと非常に過小評価でした。そういうことが重なって避難が遅れたり、浸水マップにある小学校に逃げた場合でも、建物の上ではなく、グラウンドや体育館にいたというようなことが起きました」

出典/仙台市ホームページ

(https://www.city.sendai.jp/hinan/kurashi/anzen/saigaitaisaku/jishintsunami/tsunamihinanmap.html)

こうしたことから今村さんは、人間の認知や判断、行動の特性をふまえた防災・減災や復興の検討も必要だと考え、実際に災害科学国際研究所では、そうした分野の研究が進められています。

「人的被害を減らすのは、最終的には個々人の判断力です。判断をコントロールするのは知識であったり、認識力であったり、または周囲にいる人々も含めての心理状況ですね。非常に切迫性を抱いていれば迅速な行動を取れるんですけども、2日前には大丈夫だったとか、1年前は大丈夫だったっていう心理状況が、どうしても行動を抑止してしまいます」と今村さんは言います。「人間には異常事態に遭遇しても日常の範囲内だと思いこんで、平静を保とうとする『正常性バイアス』があると、よく言われます。このようなバイアスは常にあって、災害時はそれとの戦いです。バイアスをいかに小さくさせて、正確な情報を出して、適切な行動をとっていただくのか。これは防災上、ほんとうに重要なことだと思います」

このような心理学や認知科学、脳科学的な見地に医学も加えた「生存学」を、今村さんは提唱しています。

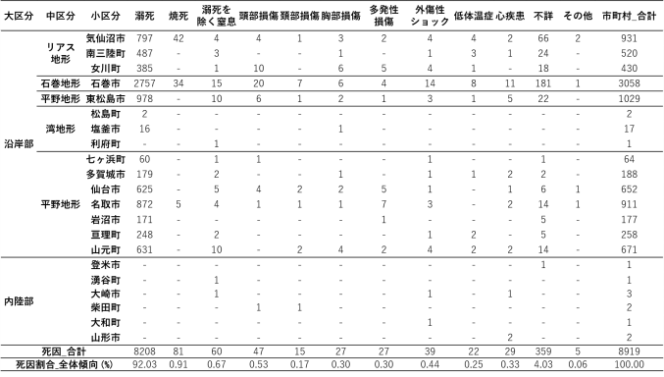

「避難が間に合わずに津波で流されたとしても、助かった方もれば、犠牲になってしまった方もいます。その差は、どこで生じたのか。犠牲になった方については、検死をした法医学の専門家などによるデータベース(宮城県警察が管理)から、これは宮城県だけなんですけども約1万人のデータを先日、ご提供いただいて、どういう状況で亡くなったのかを調べました。新聞などの報道も含めて、一般的には溺死とか、流れて亡くなったっていう広い定義でまとめてしまいます。確かに泳げなくて水中で溺れた状況もあるんですけども、実は漂流物がぶつかって頭や胸に打撲を受けたとか、火災で焼死されたとか、様々なものを飲みこんで呼吸ができなかったとか、せっかく陸地に上がって助かっても低体温で亡くなったとか、当時の実態がわかってまいりました。そうすると、生死を分ける状況が、より具体的に見えるようになるんです」

出典/鎌田紘一他「東日本大震災における遺体発見場所に基づく死因傾向の分析 -宮城県自治体での事例-

(http://www.tsunami.civil.tohoku.ac.jp/hokusai3/J/shibu/R1/kamata_R1.pdf)

すると、なぜ避難しなければいけないのか、避難しなければ、どういう状況になるのかといったことを、より説得力をもって伝えられると今村さんは考えています。また避難が遅れたとしても、どのような対応をすれば助かる余地があるかも見えてくるでしょう。つらいとは思われますが「死」を客観的に見つめて、災害から生き延びる方法を深く考えたい――「生存学」という言葉には、そういう思いがこめられているようです。

防災や復興にも備えた「スマートコミュニティ」

最終的には個々人の認識や判断、行動が生死を分けるにしても、それをなるべくいい方向へ導く環境の構築が、日常においては必要と考えられます。その環境には人と人とのつながりも含まれるでしょう。また災害が通り過ぎた後の復興は、個々人だけで成し遂げられるものではありません。そこで重要になるのは、いわゆる「地域」あるいは「コミュニティ」のあり方です。

「おそらく昔の地域も、様々な災害に襲われる中で、けっこう原始的な『スマート(賢い)コミュニティ』をつくってたんじゃないかなと思っています」と今村さんは言います。「災害に対して、より安全な所にまとまっている。例えば仙台で言うと沿岸部には小高い自然堤防があって、標高1〜2mぐらいのところに昔の集落はあるんですね。周囲は『イグネ』と呼ばれる屋敷林に囲まれている。一方、高度成長期に住宅開発が進められたのは、海抜1m以下の低い所だったんです。今回の津波で、そういう新しい所は全部流されて、昔の屋敷は残っています」

現在は残念ながら自然の脅威に対して、やや危険な所にも我々の住環境や生活が広がってしまったわけです。それを踏まえつつ、より適切な場所に住居を構え、情報通信技術(ICT)を含む最先端の技術を駆使しながら、人々がお互いに支え合う未来型のスマートコミュニティが必要だと今村さんは提言しています。通常は環境に対する配慮や、再生可能エネルギーの利用などとともに語られるスマートコミュニティの概念ですが、そこに防災・減災さらには復興への備えも結びつけているようです。

住環境について言えば、市街地をなるべく高い場所に設けるとともに、前述した多重防御による津波軽減対策を行います。仙台市の震災復興計画(2011年11月30日策定)を参考にすると、まず海岸のすぐ近くには従来通り堤防を設けますが、その後ろ(陸側)には海岸防災林(防潮林)を植樹します。さらに小高い丘のある公園や、かさ上げした道路などで幾重にも波を弱め、防いでいく「緩衝帯」を設定するのです。平常時には緩衝帯が住民のレジャーや憩いの場所であったり、農業が行われる場所であったりします。

出典/仙台市ホームページ

(https://sendai-resilience.jp/efforts/government/development/elevated_road.html

https://sendai-resilience.jp/efforts/government/development/forest_and_hills.html)

「堤防のような人工構造物は、一定の許容範囲だと非常に強くて、完全に津波を止めてくれるんですけども、その範囲を超えると機能を果たせず限界があります」と今村さんは言います。「一方で防潮林などは比較的メンテナンスしやすいことが、大きなメリットだと思うんです。津波でも完全に壊れることはなくて、きちんと草刈りとか、それなりに手入れをすれば比較的、安く維持できます。昔は木を切って燃料にすることもありました。キノコのような食べ物も採れます。そういう生産性も含めた多様な力を、我々はもう一度見直す必要があるかなと思ってます」

堤防や道路などの人工物は灰色なので「グレーインフラ」、防潮林などは「グリーンインフラ」と呼ぶそうですが、そのコンビネーションが日本においては有効かつ適切ではないかと今村さんは考えています。

またICTを非常時の情報共有や相互援助に利用するとしても、普段から使い慣れていることが必要です。災害は忘れたころにやってきます。たまに訓練をしている程度では、いざという時にうまく利用できなかったり、時間がかかってしまうかもしれません。そこで日常的に使っている情報システムを、うまく非常時にも使えるようにしたらどうかと今村さんは言います。

「今も市町によっては、例えば『ここで道路が陥没しました』とか『収集所のゴミが、ちょっと散らばってます』っていうのを、スマホで写真を撮って行政の担当部署に送れるシステムが動いてたりするそうです。住民から情報提供を受けて『わかりました。直します』とかやってるみたいなんですけども、そこで行政と住民が繋がってるんですよね。それがおそらく非常時にも役立ちます。今のエリアメールですと不特定多数への一方通行で、とにかくいっぱい情報が来て、何か見てるだけって感じになってるんですよね。それよりも双方向で、もうちょっと色々なアクションができたり、住民も行政の対応を理解しながら要望を送ることができる。そういうふうに非常時と日常時をうまく組み合わせて使っていくのが重要じゃないかと思います」