がっつり深める

JAMSTEC探訪

「クラゲ」を見れば地球環境の変化がわかる!大量絶滅も生き抜いた驚異の進化とは ~クラゲの生態系から地球が見える

大量絶滅も生き抜いた生存戦略とは

──クラゲにもオスとメスがあるんですね。

ポリプになってしばらく経つと、今度は「エフィラ」というクラゲの赤ちゃんを何体もつくりだして、海に放ちます。エフィラは海を浮遊しながら成長して、成体のクラゲになります。海を漂って有性生殖で増えるクラゲ世代と、海底にくっついて無性生殖で増えるポリプ世代という、2つの世代を繰り返しながら繁殖していくというわけです。

ただ、クラゲの中には、ポリプにならないものや雌雄同体のものもいて、種によって増え方にはちがいがあります。進化の歴史の中でいろんな遺伝子を獲得してきたため、生き方の柔軟性が高いんです。これまで地球環境が変化して多くの生物が絶滅したときにも、クラゲは生き残ってきましたし、今後も生き残ると考えられています。

潜水調査船の窓から見えたものとは?

──クラゲの研究を始めたきっかけは何だったのでしょうか?

故郷のオーストラリアで大学を卒業したあと、海洋生物の研究がしたくて日本にやってきました。東京大学海洋研究所(現・大気海洋研究所)で博士課程を修了する予定の1997年にJAMSTECに入所しました。

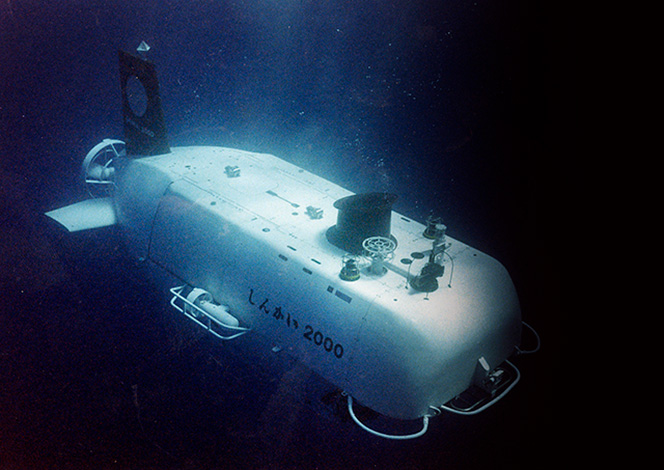

JAMSTECに入ってすぐに、潜水調査船「しんかい2000」に乗って、深海の調査ができることになりました。そのとき、「しんかい2000」の窓から見えた生物がクラゲばっかりだったんです。それまでは魚類や甲殻類、プランクトンなどの研究をしていて、とくにクラゲに興味を持っていたわけではなかったんですが、あのときの調査をきっかけにクラゲの研究を行うようになりました。

採取も標本化も難しいクラゲを研究するには?

──クラゲの研究は、どのように行うのでしょうか?

研究を始めた当時は、大量発生するクラゲについてはある程度情報があったんですが、それ以外のクラゲになると資料が少なくて、分類すらままならない状態でした。なので、面白そうなクラゲを見つけたら、とにかく自分たちで映像などの記録を取って、情報を集めることから始めました。

クラゲはゼラチン質の体をもつ柔らかい生物なので、採集するのも標本にするのも難しいことが多いんです。網ですくおうとして体が壊れてしまったり、そもそも長さが何メートルにもなるものは、一部分しか回収できなかったりします。採集できたとしても、たとえばクシクラゲの仲間は水分が多くて有機物も少ないため、ホルマリンに漬けて標本にしようとしてもボロボロになってしまいます。

──研究することが難しい生物なんですね。

100以上の和名を付けてきた

──アカチョウチンクラゲという和名の名付け親ということですが、ほかにも名前を付けたクラゲがいますか?

新種のクラゲはこれまで10種発見していて、学名と和名を付けました。学名があるけど、和名がなかったものについては、100以上の和名を付けてきました。たとえば、ダイオウクラゲやフウリンクラゲなどの和名も付けています。

ダイオウクラゲ

クラゲはとにかく参照できる資料が少なくて、「本当に新種なのか?」を判断するのが難しいことが多いんです。

ホルマリンに漬けて標本にしてしまうと、色が白くなってしまいますし、体の厚みなども変化してしまいます。変色・変形した標本の情報を元にしたために、図鑑にまちがって記載されていることもあります。逆に、触手の付き方がちがうのに、触手の本数が同じというだけで、まちがって同じ種だと判断されていたりすることもあるんです。

そのため、情報を鵜呑みにしないで、昔の論文を調べてみたり、あらためて形態をじっくり調べてみたりして、新種なのかそうでないのかを判断するようにしています。その結果、新種ではなく、昔の論文で紹介されていた種と同じものだと判明することもよくあります。その場合は新種ではなく「再記載」という形で、過去の情報を復活させて報告することになります。

クラゲのデータベースを構築中

──クラゲの情報はだいぶ集まってきましたか?

映像の撮影技術や遺伝子の解析技術が進歩してきたこともあり、以前よりは正確に種の判別をできるようになってきました。それでも、クラゲのデータベースの整備はまだまだ不十分な状況です。

その状況を改善するために、研究者が発見したクラゲをデータベースに登録する仕組みや、AI(人工知能)が自動で種の判別を行ってくれるシステムの開発などを進めているところです。自分がこれまでやってきた研究の成果を、今後クラゲを研究する人たちにちゃんと引き継げるようにしたいですね。

地球環境をクラゲでモニタリングする

クラゲのデータベースを整備することは、生態系や地球環境の変化をモニタリングするためにも重要なんです。

──それはどういうことですか?

クラゲは雑食性で、小さな魚類や甲殻類、ほかのクラゲなど、いろんなものを食べます。クラゲの胃の内容物のDNAを分析することで、その海域にどんな生物がいるのかを明らかにできるんです。たとえば、甲殻類の幼生などは海中にたくさん漂っているはずですが、小さくてほぼ透明で、出現する時期も限られている可能性があって、採集が難しいんです。そういった生物たちもクラゲが食べているはずなので、クラゲをつかまえれば間接的に情報を得ることができます。

また、クラゲは種によって好む環境がことなります。暖かい水温を好む種もいれば、冷たい水温を好む種もいます。ほかにも塩分濃度や酸素濃度なども、種によって好みがあります。たとえば、高い塩分濃度を好むクラゲの生息範囲が徐々に広がっていることがわかれば、高い塩分濃度の海水が広がっていることを示しています。地球の環境変動で海洋の環境が変わると、どこにどのクラゲが沢山出てくるようになるかが推定できます。さまざまな種のクラゲの生息範囲を調べることで、環境がどう変化しているかをモニタリングできます。

──生息する海域の情報がクラゲの中に集約されているんですね。

クラゲが人類を救う!?

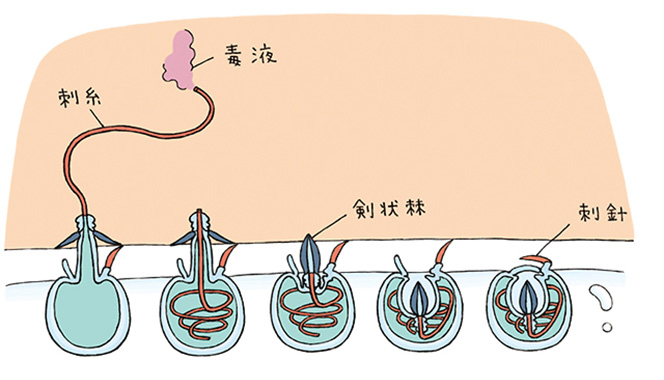

さらに、クラゲは薬の材料になる可能性もあります。クラゲの触手などには刺胞という毒針があります。とても毒性が強いものもあって、その成分を薬として利用できる可能性があるんです。

特定の種のクラゲの毒が薬として役立つとわかったときに、世界中のクラゲの特徴や生息域を網羅したデータベースがあれば、採集もしやすいですし、採ったときに確かにその種なのかを誰でも判断できるようになります。

観測装置「シャドウグラフカメラ」とは

──クラゲのデータベースを整備することはとても重要なんですね。

最近、「シャドウグラフカメラ」という新たな観測機器も開発しました。今、実際に海での撮影テストを行っているところです。これは、離れた場所に設置した光源とカメラの間を通る生物の影を撮影することで、生物の形やサイズなどを正確に調べることができる機器です。一度に撮影できる範囲が広いので、これまでの視野がせまいカメラではなかなか撮影できなかった希少なクラゲやクラゲの卵、幼生などの情報が、たくさん得られると期待しています。

バッテリー消費が少ないので長期間の撮影も可能です。シャドウグラフカメラを特定の深さに沈めて長期間撮影することで、クラゲが日ごとに成長していくようすや、季節によって出現する種がどのように変化するかなどをモニタリングすることもできるようになると思います。

クラゲに“長期密着取材”をしたい!

あとは、クラゲの個体を長期にわたって追跡調査してみたいですね。

──それはなぜですか?

たとえばライオンなどは、特定の個体を長期間追跡する研究が行われています。それによって、何時間眠って、いつ狩りに出るのかといった1日の行動や、季節的な移動などの年単位の行動がわかります。クラゲでも同じように長期に渡って追跡調査をして、生態を詳しく明らかにしたいんです。

──クジラなどの大きな生物であれば、カメラや各種センサーを取り付けることができそうですが、クラゲの長期追跡は難しそうですね。

自動で特定の個体を追跡して撮影しつづけるロボットなどを開発する必要があるでしょう。今の技術ではようやくこの夢は絵に描いた餅では無くなりつつあると考えていて、開発する土台を作っています。

クラゲの生態や分類の研究って、これまであまりやられてこなかったんですが、実は生態系や地球環境の研究にもつながる大事な研究なんです。クラゲのデータベースを充実させていけば、今の自分が考えもつかないような使い方も将来は出てくると思います。まだまだ新種も見つかるでしょうし、今後もさらにクラゲの情報を充実させていきたいですね。

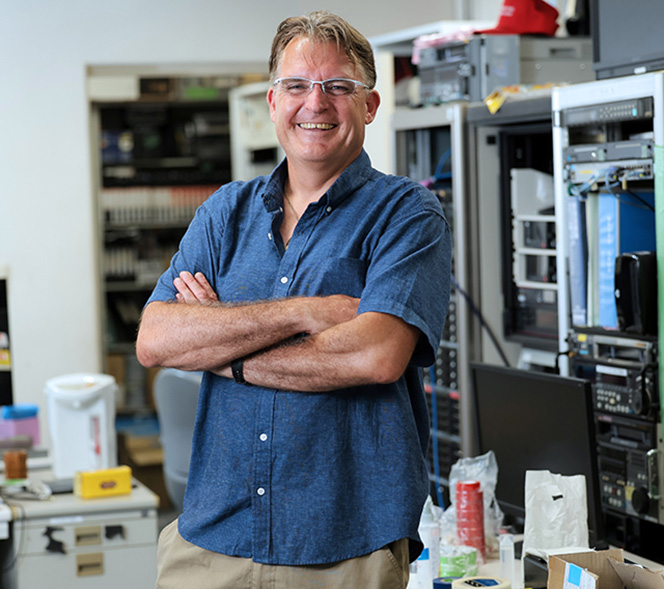

取材協力:超先鋭研究開発部門 超先鋭研究開発プログラム ドゥーグル・ジョン・リンズィー 主任研究員