IPCC第6次評価報告書(第1作業部会)の公表

-JAMSTEC研究者たちの貢献とメッセージ-

特別コラム:気候モデリングの基礎と日本人の活躍(ベレ出版『シミュレート・ジ・アース』より)

2021年10月25日

[コラム執筆者]

河宮 未知生 センター長

(地球環境部門 環境変動予測研究センター)

当機構フェロー、真鍋淑郎博士のノーベル物理学賞受賞を契機に、地球温暖化予測や気候モデルに対する一般市民の方々の関心が高まっています。拙著『シミュレート・ジ・アース』(ベレ出版刊, 2018年)では、気候モデルの基礎となる物理法則や発展の歴史、応用例について、専門外の読者にもわかりやすく解説しています。本コラムでは、気候モデルの中身や、開発史における、真鍋博士をはじめとする日本人の活躍について、皆様に広く知っていただくため、出版社のご厚意を受け当該書籍の一部を公開することといたしました。

第1章「シミュレーションの歴史といま」より

数値シミュレーションの発展と日本人の活躍

相対性理論を提唱したアインシュタインや、DNA の二重らせん構造を解明したワトソン、クリックとならび、20世紀における科学の発展を語るうえで欠かせない人物の一人に、ハンガリー生まれのジョン・フォン・ノイマンがいます。ノイマンは、原子や電子といったミクロの世界の物理法則をつかさどる量子力学の研究や、ピュータに囲碁や将棋の対局をさせたりするときなどの考え方の基礎をなす理論(ゲーム理論と呼ばれます)の成立に貢献するなど、多彩な分野で数々の業績を残しています。原子爆弾の開発プロジェクトにも重要な足跡を残しており、日本との因縁も浅からぬものがあります。

彼はENIAC の開発プロジェクトに途中から参加しましたが、その完成後、コンピュータの有効な活用先の一つとして天気予報に着目し、チャーニー、フィヨルトフトといった気象学者らとともに、リチャードソンの試み以来30年近い時を隔て、気象の数値シミュレーションに再び取り掛かります。この30年近くの間に気象の研究も進み、リチャードソンの失敗の原因はわかっていたので、数千キロメートル規模の大きさをもつ高低気圧の移動の様子をうまく再現することができました。1950年のことです。

これをきっかけに、シミュレーションによる天気予報の技術が発達し、1950年代後半にはアメリカや日本で、日々の天気予報にシミュレーションが取り入れられます。世界の国々を見渡すと、1960年代以降になって天気予報ヘシミュレーションが導入されている例が多く、1950年代ではアメリカと日本のほか、スウェーデンと旧ソ連くらいしか見当たりません。

変なところでまた戦争の話を持ち出してしまいますが、第2次世界大戦で敗戦国側(いわゆる枢軸国側)にいた国のなかでは日本が最初です。正野重方、岸保勘三郎といった、終戦直後の気象学をリードした先達たちの慧眼の賜物ですが、天気予報は気象庁が担当する業務であり、官庁の現業に当時最先端の科学成果を導入するという改革は、簡単なものではありません。戦争の記憶がまだまだ生々しかったであろう1950年代に、シミュレーションの将来性を見抜いたリーダーたちもさることながら、彼らを支えた多くの名もなき日本人たちの努力にも頭が下がり、また誇らしくも思います。

気象のシミュレーションが発達するにつれ、ヨーロッパや北米、東アジアといった、世界の一部についての天気予報だけではなく、太陽から受け取ったエネルギーをもとに、温められた空気が上昇するなどして発生する地球全体の大気の流れがどのように形成されるか、という学問的な問題をシミュレーションで研究するためのコンピュータプログラムの開発も並行して進みます。

「プログラム」というのはコンピュータヘの命令を系統立てて記述したもので、自然現象をシミュレーションで表現するためのプログラムは「シミュレーションモデル」と呼ばれます。特に、大規模な大気の流れを対象としたシミュレーションモデルを大気大循環モデルと呼びますが、この時代に開発された大気大循環モデルは、今日では地球温暖化など、地球規模の問題を考察するための重要な研究ツールの源流となっています。

当初、大気大循環モデルの開発はアメリカの研究所で行なわれましたが、そこでは多くの日本人が中心的役割を担って活躍していました。アメリカ海洋大気庁の地球流体力学研究所に在籍し、大気に加えて海洋の動きも取り入れたシミュレーションプログラムを世界で最初に開発した真鍋淑郎や、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)に在籍し、熱帯域で入道雲を発生させる大気の対流活動のシミュレーションモデルヘの導入に関する研究で有名な荒川昭夫、アメリカ大気研究センターに在籍し、同センターの大気大循環モデル開発立ち上げの中心的存在となった笠原彰などです。この三人は気象・気候のシミュレーションの分野ではほとんど歴史上の巨人といって構わないのですが、現在も活発に研究活動に携わっていて、その活力には目を見張らされます。

この時期、最先端の研究環境を求め、他にもここで挙げきれないくらい多くの気象や海洋の若い研究者がアメリカに渡り活躍しました。いまの時代から振り返ると、終戦後の混乱のなかで、最新の知識を取り入れながらも国内に留まって体制を立て直そうとした研究者と、国内組の薫陶を受けながらもアメリカに渡って、最先端の科学を肌で感じ発展させようとした人たちとが、よくできたドラマのように見事に調和してこの分野の発展を担ったかのようにも思えます。

第2章「シミュレーションの原理と仕組み」より

数式をコンピュータに解かせる

筆者の属する海洋研究開発機構では、図1・2に写真で示した地球シミュレータと 呼ばれるスーパーコンピュータ(コンピュータのなかでも、特に計算性能が優れた大 規模なものをこう呼びます)を用いて、地球温暖化の予測に取り組んでいます。写真 で箱のように見える1台が1メートル×1・5メートルほどで、高さが人の背丈より 少し高いくらいの囲いの中に、単体のコンピュータ台が詰め込まれています。その 箱を3台連ねて同時に計算を行なうことにより計算能力を高め、1秒間に1000兆 回もの計算を行なえるようにしたのが地球シミュレータで、並列計算機と呼ばれるコンピュータの一つです。

例えばの話、人間がどんなに面倒な計算でも1秒に1回の速さでできるとし、赤ちゃんまで含めた地球上の人間すべてが計算に取り掛かったとして、1000兆回の計算を行なうためには丸一日以上の時間がかかります。

地球シミュレータはそんな計算を1秒で行なってしまうのですが、その地球シミュレータを用いても、地球温暖化予測の計算をすべてこなすのには、2年ほどの時間がかかります。これだけ長い時間がかかるのは、世界各国の研究機関が協力して、「予測のための入力データはこう、シミュレーションモデルの性能チェックのための実験はこう.......」などと念の入った手順を定めるため、行なわなければいけない計算が膨大な量になるためです。もっとも、これだけの時間がかかるのは、地球温暖化予測以外の研究に使うシミュレーションも並行して行なわないといけない、という事情もあってのことですが......。

コンピュータに数式を解かせるときには、マス目ごとに計算ができるよう、数式を変形してから、プログラムというかたちでコンピュータに教え込みます。教科書に載っている数式をスキャンしてコンピュータ上に保存してやれば、コンピュータが数式を理解してパパパッと計算を進めてくれればこんなに楽なことはないのですが、そうは問屋が卸しません。

例えば、先に挙げた気圧傾度力の計算をするのにも、「このマス目の気圧と、隣のマス目の気圧の差をとって、マス目の一辺の距離で割って、その値に応じて風をこれだけ強くする」といった、丁寧な命令文をコンピュータ用の言語で書いてやる必要があります。この一連の命令文が集まったものがプログラムで、気象や気候の研究に使うシミュレーションモデルでは、何十万行という長さになります。

コンピュータプログラムを書く際に厄介なのは、コンピュータの融通の利かなさ、です。 プログラムを書いていると、例えばコンマが1つ抜けているだけでも意味が変わってくる場合があります。人間相手なら、それがおかしな内容だとしたら「ああ、ここはコンマが抜けているのだな」と機転を利かせてくれますが、コンピュータにそんな期待はできず、おかしな内容をそのまま計算して暴走することがあります。例えて言えば「理髪店で頭を切ってきなさい」と命令されたとき、「頭を切って」を「髪の毛を切って」と解釈せず、切り傷だらけになって帰ってくるような人を相手にしていると思え ばわかりやすいでしょうか(かえってわかりにくいでしょうか?)。

ともあれ、コンマ1つ抜けてコンピュータが暴走を始めてしまった場合、それを見つけるために、何十万行ものプログラムのなかからコンマ1つの間違い探しをすることになります。こうしたプログラム上の間違いを「バグ」、間違いを見つけて取り除く作業を「デバグ」といいます。私の知り合いの研究者は以前「研究なんて8割はデバグだ」と喝破していましたが、気候シミュレーションに携わる者の一人として、十分納得できます。

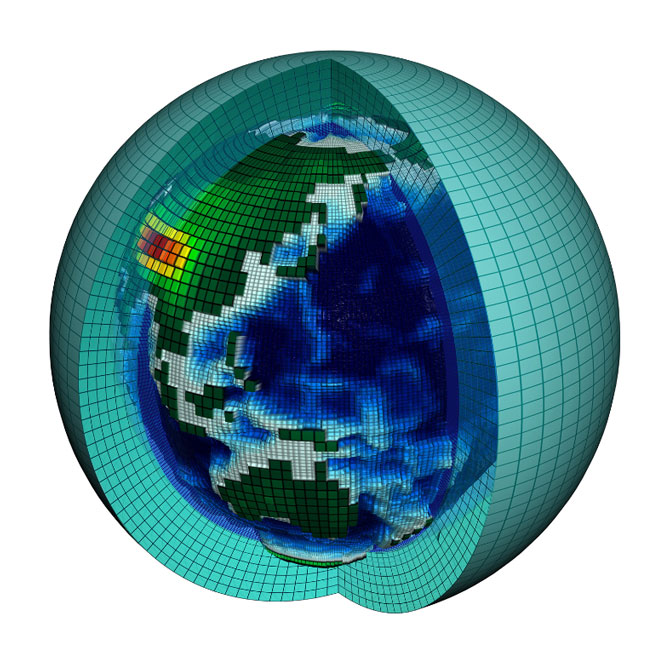

図1:気象・気候のシミュレーションモデルを作成する際、大気や海洋をマス目に区切る様子。

図2:海洋研究開発機構が運用するスーパーコンピュータ「地球シミュレータ」。コンピュータの頭脳ともいえる、CPUと呼ばれる部品を5120個備え、それらを同時に使うことによって計算速度を上げる並列計算機と呼ばれる種類のコンピュータです。

補足説明:写真は発刊当時の地球シミュレータ(ES)。ESは2021年3月に更新されています。2021年10月現在の仕様等についてはhttp://www.jamstec.go.jp/es/jp/system/をご参照ください。

第5章「シミュレーションでわかる未来の地球」より

地球温暖化の仕組み

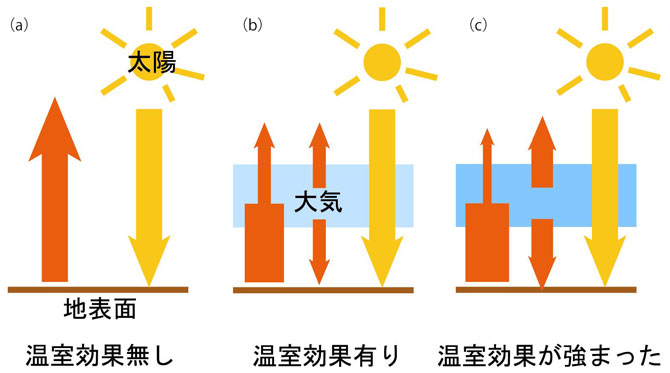

地球温暖化が起こる仕組みについては、すでにご存じの読者も多いかもしれませんし、また第2章で放射伝達方程式の説明をしたところでも少し触れました。ごくごく簡単にいうと、人間活動によって大気中に増えた二酸化炭素が、地球全体を覆う毛布 のような役割を果たし、地面を温めることによって起こるのが地球温暖化という現象ですが、ここではもう少し詳しい説明を加えておさらいをしておきます。

まず、図3 aのように、太陽からの熱が地面を温めている場面を考えます。このとき、地面が熱を受け取ってばかりいては、地面の温度は際限なく上がり続けてしまいます。そうならないのは、第2章で述べた赤外放射として、地面が赤外線という目に見えない光のかたちで熱を放出しているためです。

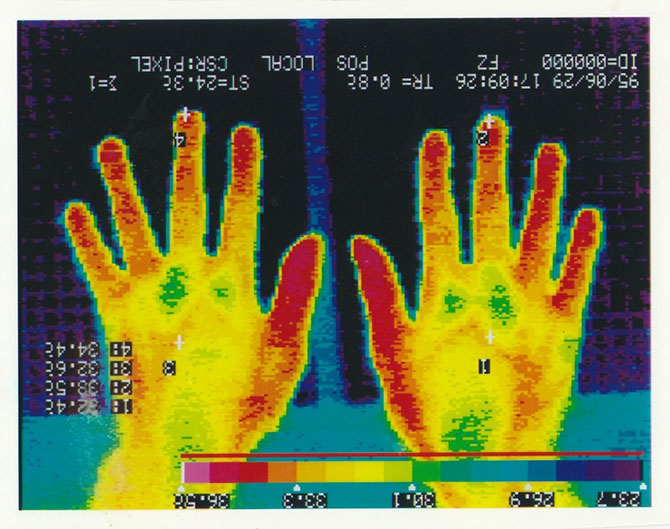

赤外線というと、読者のみなさんは何を思い出すでしょうか。筆者はまずはコタツを思い浮かべます。また自動ドアなどの付近に人がいるかどうかを自動判別するのに 赤外線センサが使われたりもします。このように日常生活で耳にすることの多い赤外線という言葉ですが、実は私たち自身の体も、赤外線を放出しています。サーモグラフィという、図4のような画像を目にしたことがある人は多いと思います。人間の体や物体の、温かい部分を赤色で、冷たい部分を青色で示した もので、この画像は、人や物体から放出される赤外線をとらえているのです。温度の高い物体 からは多くの赤外線が放出されるため、サーモグラフィで計測することによって、温度の分布を瞬時にとらえることができるわけです。

さて、「温度の高い物体は多くの赤外線が放 出される」といいました。とすれば、図3 aで、地面が太陽から受け取る熱と、地面から 赤外線として放出する熱とが、ちょうど釣り合う温度、というのがありそうです。そうなれば、地面の温度は上がりも下がりもしない安定した状態になります。そのような温度は、太陽光などの観測データをもとに実 際に計算することができて、結果は摂氏マイナス18度、ということになります。

マイナス18度というと、ずいぶん低い気温で、地球上にそれくらい寒い地域はあるにはあるのですが、全体の平均としてはちょっと低すぎ、という気がします。実際、地球全体の表面付近の温度の平均値はプラス15度くらいで、我々人間を含め、生き物 が活動しやすい気温になっています。

この、マイナス18度とプラス15度の、33度の温度差を生み出しているのが、水蒸気や二酸化炭素をはじめとする「温室効果気体」の作用です。こうした温室効果気体が 地面から放出される赤外線の一部を吸収し、もう一度赤外線として上下方向に放出します(図3 b)。つまり地面の立場で見ると、自分が放出した熱がもう一度戻ってくることになり、温室効果気体が存在しない図3 aの場合に比べ、多くの熱を受け取ることになります。水蒸気や二酸化炭素といった温室効果気体のおかげで、地球全体の平均気温はプラス15度という過ごしやすいものに保たれている、というわけです。

二酸化炭素は温暖化問題を議論する際には悪役のイメージが強いかもしれませんが、 地球環境を生き物にとって快適なものにするために大切な役割を担っているのです。ただ、図3 cのように大気中の二酸化炭素濃度が増えると、地面に向かって跳ね返される赤外線の量も多くなり、地面がより暖かくなります。この図の状態が、地球温暖化が起こったときにあたります。

以下で述べるように、地球温暖化で起こる気温上昇は今後100年の間に摂氏で数度くらいであり、それだけで地球が生物の住めないような灼熱の地獄になってしまうという話ではありません。しかし、長い時間をかけていままでの地球環境に合わせて発展してきた自然の生態系や人間の社会が変化にうまく対応できるかどうかは、シミュレーションによる予測に基づいて、しっかりと検討しておく必要があります。

図3:大気の温室効果

図4:サーモグラフィの画像

本コラムのもとになった書籍では、ここで公開した内容のほかに、マンモスが闊歩していた何万年も前の気候の再現やエルニーニョの予測など、興味深い話題について記述しております。本コラムが、読者の皆様の関心に少しでも応えることになっていれば嬉しく思います。また、公開をご快諾いただいたベレ出版に改めて感謝の意を表します。