IPCC第6次評価報告書(第1作業部会)の公表

-JAMSTEC研究者たちの貢献とメッセージ-

第2話:人間活動による温室効果ガスの排出が、1850年以降の地球の気候変動の主な原因であり、過去30年で加速している -メタン・N2O編

2021年9月7日

[執筆者]

Prabir Patra GL代理/上席研究員

(地球環境部門 地球表層システム研究センター、第5章主執筆者)

[和訳]

金谷 有剛 センター長(地球環境部門 地球表層システム研究センター)

キーポイント

◆1850年~1900年から2010~2019 年の間に、CO2の大気中濃度は289.9±3.3ppmから 398.8±7.3ppmへ(+38%)、メタンの濃度が 860.4±35.8 ppb から1829.6±23.9ppbへ(+113%)、亜酸化窒素(N2O)の濃度が 275.6±2.1 ppb から 327.8±2.9 ppbへ(+19%)それぞれ増加し、地表面気温をそれぞれ0.79℃(0.52-1.25℃),0.51℃(0.29-0.84℃),0.09℃(0.05-0.16℃)上昇させる累積的な効果があった。(図SPM.1、第5章、第2章)

◆自然科学的見地から、人為的な地球温暖化を一定のレベルに抑えるためには、CO2の累積排出量を抑えるとともに、メタンやN2Oなどの他の温室効果ガスの排出量を大幅に削減する必要がある。メタンの排出量を強力かつ迅速に、そして持続的に削減することで、温暖化効果を抑制するとともに大気の質を改善することができる。(SPM D.1, 第6章, 第5章, 第3第, 第4章) 2007年以降にみられるメタン濃度の再上昇は、化石燃料採掘や農畜産業からの排出が主因である(中程度の確信度)。

◆気候モデルの予測によると、2100年までの大気中のCO2濃度の不確実性は、排出シナリオの違いに支配される(確信度が高い)。湿地帯からのCO2やメタンのフラックス、永久凍土の融解、森林火災など、温暖化に対する更なる生態系の応答は、気候モデルにまだ十分に盛り込まれておらず、これらの気体の大気中濃度をさらに増加させるだろう(確信度が高い)。(SPM B. 4.3, 第5章)

CO2以外のよく混合されたガス類も温暖化に影響

メタン(CH4)、亜酸化窒素(N2O)、六フッ化硫黄、クロロフルオロカーボン(CFCs、HCFCs、HFCs)などは、よく混合された非CO2ガス(non-CO2 well-mixed greenhouse gas)と呼ばれます。これらの気体は、単位質量あたりで比べると温室効果ガスとしてCO2よりもはるかに強力であり(第7章)、対流圏や成層圏の大気化学反応に関与する特徴を持っています(第6章)。したがって、これらの気体の大気中濃度変動には、地表の発生源と吸収源のバランス以外に、大気中の光化学反応などの化学的な生成・消失プロセスも影響するようになり、それらを総合した正味のバランスが重要になります。風などの効果によって、大気は運ばれ、またかき混ぜられるため、地球大気の異なる部分に濃度差があっても均等化してゆきますが、その度合いは物質ごとの「寿命」によって変わってきます。たとえば、メタンは対流圏の中でOHラジカルによる化学反応により消失し、その寿命は9.1±0.9年と推定されますが、N2Oは対流圏では安定で成層圏に運ばれてからゆっくり消失するため寿命が長く推定されており(116±9年)、メタンのほうが地表付近での濃度の時空間変動が大きくなります(第5章)。この記事ではこのようなメタンとN2Oの循環について詳しく解説します。

メタン濃度は2007年以降に再上昇:原因は化石燃料と農業

1970年代に大気中のメタンの直接測定が開始されて以来(図1)、最も高い増加率(18±4 ppb/年)が観測されたのは1977年から1986年にかけての期間でした。このメタン濃度の急激な増加は、緑の革命による作物生産の増加と工業化の急速な進展に伴い、反芻動物、稲作、埋立地、石油・ガス産業、石炭採掘からのメタン排出量が急激に増加したためと考えられます。

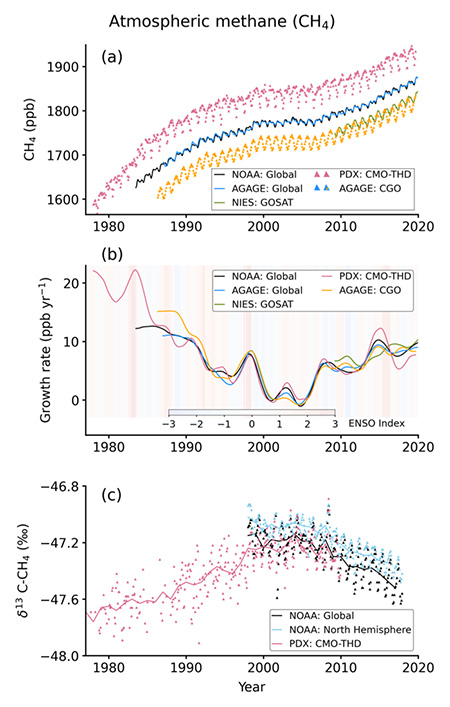

図1. (報告書本編のFig. 5.13より) a)メタン濃度、b)濃度増加率、c)同位体組成(δ13C-CH4)の時系列データ。NOAA、AGAGE、PDX(ポートランド州立大学)が運営するサイトネットワークからのデータ。図を明瞭にするため、他の多くの測定ネットワークからのデータはここには含まれておらず、すべての測定値はWMO X2004ACH4全球校正基準で示されている。温室効果ガス観測衛星(GOSAT)で観測された放射スペクトルから導出されたXCH4(カラム平均濃度)の全球平均値を(a)と(b)に示す。Cape Grim観測所(CGO, オーストラリア)とTrinidad Head(THD, 米国西岸)のデータは、AGAGEネットワークから取得したもので、13CのNOAA世界平均と北半球(NH)平均は、それぞれ10地点と6地点から算出したものである。メタン濃度と増加速度の解析には、NHに調整したPDXデータ(1977-2000年)をTHD(2001-2019年)にマージし、長期トレンド解析の共同解釈には13CのPDXとNOAAのNH平均値を使用した。パネル(b)に多変量ENSO指数(MEI)を示す。

メタン濃度の増加率はその後の30年間で大きく変動しており、その原因はAR5以降、広く研究されました。平均増加率は、1980年代の15±5 ppb/年から2000-2006年の0.48± 3.2 ppb/年までいったん減少し(いわゆる準平衡期)、過去10年間(2010-2019年)で7.6±2.7 ppb/年の増加率に戻りました。過去6年間(2014年~2019年)には再び急速な上昇となりました(9.3±2.4 ppb/年)。この時期はエルニーニョ状態が長引いており、過去のエルニーニョ現象時にも高いメタン増加速度がみられたことと整合します(図1b)。メタンの排出量と消失量の両方には大きな不確実性があるため、メタン収支を正確に定量化し、1980年から2019年にかけての濃度増加の理由を説明することは簡単ではありません。メタンの排出を抑制するためには、増加率の変化が人間活動による排出に起因するのか、それとも気候の変化に対応する自然プロセスに起因するのかを理解することが重要になります。もしメタン濃度が過去10年間に観測されたような速度で上昇し続ければ、10年規模の気候変動の原因となり、1.5℃目標などのパリ協定の長期気温目標の達成を妨げることになります。

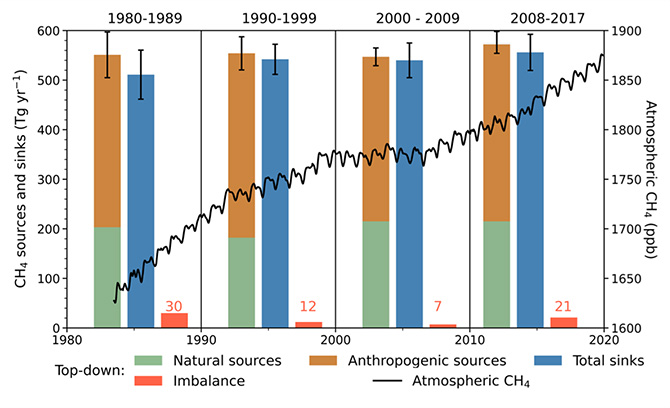

図2. (報告書本編のCross-Chapter Box 5.2, Fig. 1, Table 5.2) 大気逆計算(Kirschke et al., 2013; Saunois et al., 2020)による40年間のメタンの排出量と消失量、およびそれらの不均衡(発生源-吸収源;赤い棒グラフ)(左のY軸)。黒線(右のY軸)に見られる世界のメタン濃度は、NOAAが観測した1983年から2019年の乾燥空気中モル分率での世界月平均大気中メタンを表している(第2章、附属書V)。自然発生源には、自然の湿地帯、湖や川、地質学的発生源、野生動物、シロアリ、山火事、永久凍土、海洋からの排出が含まれる。人為的発生源には、腸内発酵と糞尿、埋立地、廃棄物と廃水、稲作、石炭採掘、石油とガス産業、バイオマスとバイオ燃料の燃焼による排出が含まれる。トップダウン式の総消失量は、水酸ラジカル(OH)、原子状塩素(Cl)、励起原子状酸素(O1D)との反応による化学的損失や、好気性土壌中のバクテリアによる酸化などを含む、地球規模のマスバランスから決定される。

図2は、グローバルカーボンプロジェクト(GCP)でまとめられたメタンに関する最新の統合レポートをもとに、排出量と消失量から成るメタン収支を1980年代、1990年代、2000年代、そして2010年から2017年にかけて示したものです。大気濃度分布から逆計算モデルにより推定された排出量と消失量の不均衡(赤い棒グラフ)は、数十年の間のメタン濃度上昇率の変化を説明するのに利用できます。特に2006年以降の大気中のメタン存在量の増加率の再上昇の原因については、メタンの主要な消失先であるOHラジカルとの化学反応が減速したためではないかと、いくつかの研究グループが提唱し、ホットな議論が巻き起こりました。しかしながら他の研究では、3次元大気逆計算モデルや、比較的単純だがエタンなどを複合したモデル、OHの変化を他の物質(メチルクロロホルムやOHの収支項に関与する物質)の濃度変化から導出する手法(JAMSTECの方法を含む)を用いて解析したところ、いずれも、2006年以降のメタン変化を説明できるほど大きなOHの減少傾向は見られませんでした。さらに別の方法として、全球化学輸送モデルシミュレーションにおいて、NOx, 一酸化炭素などの排出傾向を考慮してOHの化学的な収支に基づいて評価すると、OHはむしろ増加傾向を示すことが推察されました(第6章参照)。これらの対照的な結果から、2007年以降、OHの変化がメタン濃度を再上昇させた主要な要因ではないだろう、という形で評価が取りまとめられました(信頼度は低い)。つまり、化学的な消失ではなく、何らかの排出量の増加が、より重要な濃度再上昇の要因なのではないかとの推論が進められました。

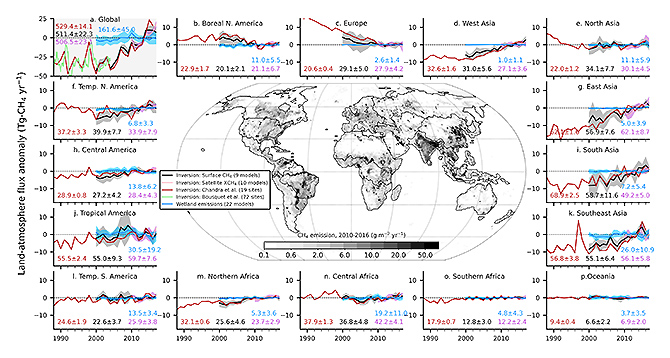

図3.(報告書本編Cross-Chapter Box 5.2, Fig. 2より) 1988年から2017年の世界および地域のメタン排出量の平均からの偏差。中央の地図は2010-2016年のメタン排出量の平均値。GCP-CH4収支評価に参加した9つの地表面メタン逆解析(黒)と10の衛星XCH4逆解析(薄赤)、22の湿地モデル(緑)またはモデル間ばらつきについて、2000年から2017年の複数モデル平均値(線)と標準偏差の範囲(斜線)を示している。2000年以前の期間については、2種の逆解析(19観測地点からの地域別解析(赤)と全球値(緑))の結果を示している。各地域の偏差を計算するために、各パネル内に個別に示されている2010-2016年の長期平均値(すべてのGCP-CH4逆計算で共通)を、年平均の時系列から差し引いている。

図3には、全球および地域別のメタン排出量に関し、1988-2017年の平均値からの偏差について、大気逆計算モデル等で評価した結果を黒・ピンク・赤・緑色で、湿地帯からの放出量のみを専門のモデルで評価した結果を水色で、時系列グラフで示しています。また、図3の中央には、メタン排出量の全球分布の評価を示しています。まず、各グラフの水色線のトレンドから、すべての地域の湿地帯の排出量は、統計的に有意な上昇傾向を示さず(モデル間で高い一致度、中程度の証拠)、湿地からの放出量の増加は示唆されませんでした。一方、大気逆計算からは、多くの地域で何らかのメタン排出量の上昇が示唆されており(黒、赤線)、それが湿地帯からの排出量の上昇ではないこと(水色)から、主に人為的な活動からの排出寄与の増加に起因するものであると評価されました。地域別の排出量の時系列データをさらに詳しく見ると、大気中のメタンの準平衡状態への進展は、1988年から2000年にかけて、ヨーロッパ・ロシア・北米温帯域において人為的な排出(化石燃料の利用)が削減されたことが主な要因であることがわかります。世界全体で見ると、2000年代初頭には全球的な排出と消失がいったんほぼ釣り合いました。その後、2007年以降の増加は、東アジア(1997-2017年)、西アジア(2005年-2017年)、ブラジル(1988年-2017年)、北アフリカ(2005年-2017年)での「農業」による排出量の増加と、北米温帯域での「化石燃料の採掘」(2010年-2017年)によるものと考えられました。1988年から2017年の間のメタン増加率の変動は、人為的な活動と密接に関連していることは、国レベルの排出インベントリと地域スケールの逆モデリングからも明らかになってきました(中程度の一致度)。さらに、同位体組成の観測からも、2007年以降のメタン濃度再上昇には、化石燃料と農業の両方からの排出増加が重要な役割を果たしていることを示唆されました(確信度高)。

10年単位の短期的な変動は、主にエルニーニョ南方振動による湿地帯やバイオマス燃焼からの排出量への影響(図3)と、OH変動による消失の変動(中程度の信頼度)とによってもたらされていると考えられましたが、それぞれの寄与は定量化されませんでした。以上のようにAR6では、ボトムアップ型の排出量評価と、衛星・現地大気観測、同位体情報、逆計算モデリングによるトップダウン型の評価など、すべての利用可能な情報を統合することで、メタンの自然および人為的な、また地域的および全球的な排出量の変化とその要因を追跡し、濃度変化と結び付けることが、AR5と比べて、より高いレベルで可能となりました。一方で、メタン消失を支配するOH変動に関する基本的な不確実性は変わっておらず、今後の課題となっています。

N2Oの濃度上昇にも農業などが影響

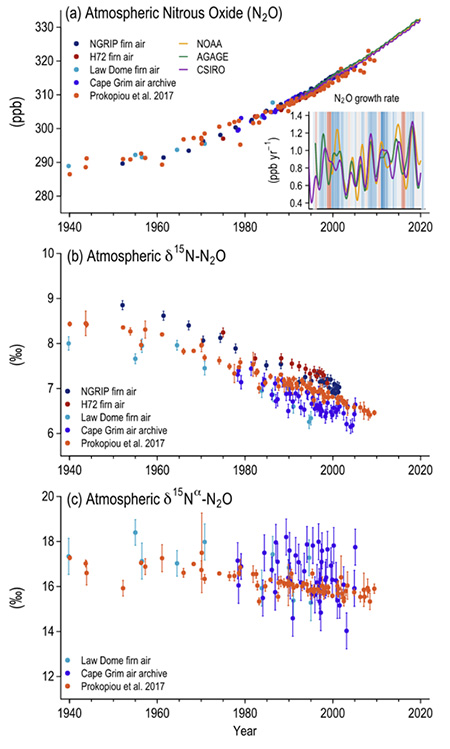

2019年の対流圏のN2Oの存在量は332.1±0.4ppb(図4)で,産業革命前の270.1±6.0ppbよりも23%上昇しました(確実な証拠、高い一致度)。現在の推定値は、確度の高い、より多くの測定点での大気測定値に基づいており、一方で産業革命前の推定値は、複数のアイスコアでの記録に基づいています。1995年から2019年までの期間、対流圏の年平均濃度増加率は0.85±0.03ppb/年でした(図4a)。2010年から2019年の直近の10年間の増加率は(0.95±0.04ppb/年)となり、2000年から2009年の10年間と比べて増加率が約20%上昇しました(確実な証拠、高い一致度)。また、2010年から2019年の成長率は、AR5で報告された1970年から2000年の間の増加率(0.6~0.8ppb/年)や、2011年以前の30年間の増加率(0.73±0.03ppb/年)よりも高くなっています。AR5以降の新たな証拠からは、熱帯および亜熱帯において、大気濃度増加率の大きな経年変動は、エルニーニョ指数(MEI)およびそれに伴う陸域・海洋フラックスの偏差と負の相関関係にあることが確認されています(図4a)。

図4. (報告書本編のFig. 5.15より) 1940年以降の大気中のN2Oとその同位体組成の変化。(a)大気中のN2Oの存在量(10億分の1,ppb)と増加速度(ppb /年),(b)大気中のN2Oのδ15N値,(c)αサイト(N2O分子の中央に位置する窒素原子)のδ15N値。推定値は、AGAGE、CSIRO、NOAAネットワークでの直接大気観測、Cape Grim (オーストラリア)で保存された大気サンプル、グリーンランドNGRIPと南極H72アイスコア、南極Law Domeでの万年雪の中の空気、グリーンランドでの万年雪の氷のサンプルのデータに基づいている。(a)の濃淡は多変量ENSO指数(MEI)に基づくもので、赤はエルニーニョの状態を示す。

2019年に公表された「IPCC土地関係特別報告書」で示されたのと同様に、万年雪、氷、大気中の測定結果を総合すると、N2O中の15N/14N同位体比(証拠は確実、高い見解一致度)や大気中のN2O中の15N原子の配置選択性(証拠は限定的、低い見解一致度)は、産業革命前には比較的一定であったのに対し、1940年以降に変化している(図4b,c)ことが示されました。このことは、農業土壌や産業などの人間活動から、同位体としては軽いN2Oが放出されたことを示唆してます。

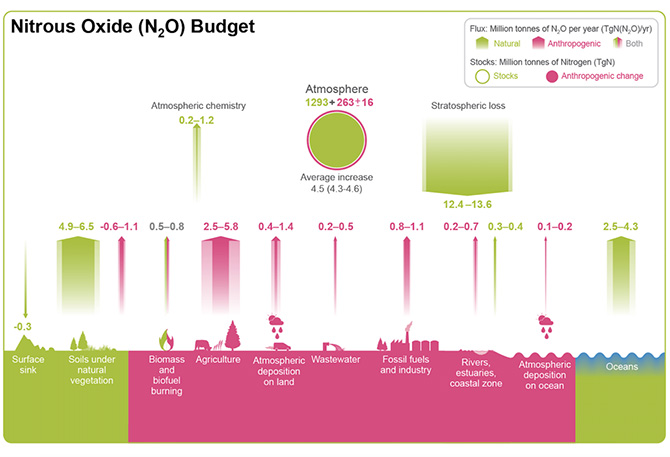

N2Oの全球放出量について、ボトムアップ型推定値を2007-2016年で統合的に評価すると17.0(12.2-23.5)TgN/年となりました(図5)。この推定値はAR5と同等ですが、主に海洋と人為的なN2O源の推定値が改善されたことにより、不確実性の範囲が狭くなっています。AR5以降、大気逆解析の性能が向上し、排出源をトップダウン方式で推定する能力が高まったことで、全球N2O収支の範囲がより絞られる方向となりました。排出全量は、ボトムアップとトップダウンで非常によく一致しましたが、大気逆解析に基づく結果では、陸域と海洋のN2O排出源を分けて評価する際の不確かさはやや大きくなり、絶対値としては、陸域の排出量は11.3(10.2-13.2)TgN/年と低めに、また海洋の排出量は5.7(3.4-7.2)TgN/年とやや高めに評価されました。

図5. (報告書本編Fig.5.17より) 世界の亜酸化窒素(N2O)収支(2007-2016年)。値とデータソースは報告書本編Table 5.3を参照のこと。大気中の貯留量は,平均N2O濃度に4.79±0.05Tg/ppbの係数を乗じて算出した。その他の貯留形態の存在量の不確かさはかなり大きい。

複数の研究と広範な観測証拠(図5)に裏付けられる形で、2007~2016年のN2O総発生量に対する人為的な排出割合は、約40%(7.3(4.2-11.4)TgN/年)とされました(高信頼度)。この推定値はAR5での値よりも大きくなりましたが、これは土壌からのN2O放出に対する窒素沈着の影響がより大きく推定されたことと、内陸水や河口域の排出量を決定する上での人為的な窒素分の役割が考慮されるようになったためです。ボトムアップの推定によると,農業の窒素使用・産業・その他の間接的な影響による人為的な排出は、1980-1989年から2007-2016年までの数十年間で1.7(1.0-2.7)TgN/年の割合で増加しており、総N2O源の増加の主な原因となっています(信頼度高)。大気逆計算からも、N2Oの大気濃度増加の加速は、大気輸送や消失ではなく、地表の排出量の変化が原因であることが示されました(確実な証拠,高い一致度)。しかし,大気逆計算に基づく2000-2005年と2010-2015年の間の世界の排出量の増加量1.6 (1.4-1.7) TgN/年は、同期間のボトムアップの推定値よりも幾分大きく、その理由は主に陸上の排出量の評価の違いによるものとされました。

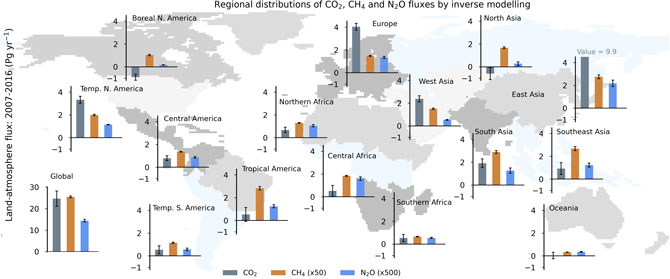

図6. (報告書本編Fig. 5.19より) 地球表面におけるCO2、メタン、N2Oの正味のフラックスの地域分布(分子質量ベース)。陰影図で示される地域区分は、土地の生態気候的特徴に基づいている。フラックスには、人為的な活動によるものと、人為的なGHGsや気候強制力への反応(フィードバック)に起因する自然原因によるものが含まれる。メタンとN2Oの排出量は、共通のY軸で表現するために、それぞれ50と500の係数がかかっている。フラックスは、逆計算モデルの平均値を示している。

CO2・メタン・N2Oの排出の地域別特徴

地球の放射収支に対する人為的な温室効果ガス(GHGs)の影響は、それらのガスの複合的な効果によってもたらされます(第1話の図1をご参照ください)。ここでは第一話と今回の第二話を総合し、CO2・メタン・N2O の3つのガスの正味の排出量をまとめ、地域毎の特徴を見てみます。CO2は(速いサイクルまで考慮した場合)大気中での滞留時間が1年から数千年と広い幅を持って見積もられ、N2Oは平均寿命が116年です。一方、メタンの寿命は9.1年であり、短寿命な温室効果ガスと考えられています。メタンは寿命が短いため、排出量増加率が低減すると、10年単位の短い時間スケールで有効放射強制力の軽減につながります。

温室効果ガスの大気中の存在量は、排出・消失を総合した収支により変化します。地球の大気放射収支や社会経済的な影響に対する、さまざまな温室効果ガスの相対的な重要性を評価するための指標は複数あります。排出量の重み付けの基準は、IPCCの 第3作業部会と第1作業部会との間で、AR6サイクルの間でもさらに発展しています(第7章)。ここで、図6は、3つの主要な温室効果ガスの地域別排出量を示しています。東アジア、ヨーロッパ、北米温帯域、西アジアの経済的に発展した地域では、正味のCO2フラックスが非常に大きい特徴があります(信頼度が高い)(図6)。また、現在のメタンの主要な排出地域は、東アジア、南アジア、東南アジア、アメリカ熱帯地域、北アメリカ温帯地域、アフリカ中央部となっています(図6)。N2Oの排出量は、窒素肥料を使った農業が盛んな地域に集中しています。北米の北方地域はCO2の消失地域であり、北アジア、アフリカ南部、オセアニアでは、ほぼ中立的な状態となっています。アメリカ熱帯地域、南米、アフリカ北部、東南アジアでは、CO2の持続的な排出が見られます(信頼度中)。確信度が中程度なのは、高品質な大気測定が行われていないため、これらの地域における化石燃料以外からのCO2フラックスの推定値が大きな不確実性を含んでいるためです。

◆理解を深めるための参考資料

- 1)

- モデル解析を基にした温室効果気体の全球規模循環に関する研究 -2016年度堀内賞受賞記念講演- (Study of the global cycle of greenhouse gases using atmospheric chemistry-transport model)

https://www.metsoc.jp/tenki/english/TENKI_e-index17.html - 2)

- China's Carbon Dioxide (CO2) Emissions Have Been Overestimated - Advancement in verification of fossil fuel CO2 and CH4 sources from China -

http://www.jamstec.go.jp/e/about/press_release/20170516_2/ - 3)

- 過去30年間のメタンの大気中濃度と放出量の変化 〜化石燃料採掘と畜産業による人間活動が増加の原因に〜

https://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20210129/ - 4)

- 大気観測が捉えた新型ウイルスによる中国の二酸化炭素放出量の減少 ~波照間島で観測されたCO2とCH4の変動比の解析~

http://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20201105/ - 5)

- 世界のメタン放出量は過去20年間に10%近く増加主要発生源は、農業及び廃棄物管理、化石燃料の生産と消費に関する部門の人間活動

https://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20200806/ - 6)

- 世界の一酸化二窒素(N2O)収支 2020年版を公開

http://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20201008_2/ - 7)

- Nitrogen fertilisers are incredibly efficient, but they make climate change a lot worse

https://theconversation.com/nitrogen-fertilisers-are-incredibly-efficient-but-they-make-climate-change-a-lot-worse-127103

◆IPCC AR6 WGI報告書出典:

Full report

IPCC, 2021: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J. B. R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press.

AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis(外部リンク)

Summary for Policymakers

IPCC, 2021: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J. B. R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press.

Chapter 5

Josep G. Canadell, J. G., P. M.S. Monteiro, M. H. Costa, L. Cotrim da Cunha, P. M. Cox, A. V. Eliseev, S. Henson, M. Ishii, S. Jaccard, C. Koven, A. Lohila, P. K. Patra, S. Piao, J. Rogelj, S. Syampungani, S. Zaehle, K. Zickfeld, 2021, Global Carbon and other Biogeochemical Cycles and Feedbacks. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J. B. R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press.