IPCC第6次評価報告書(第1作業部会)の公表

-JAMSTEC研究者たちの貢献とメッセージ-

第4話:CO2と、CO2以外が引き起こす気候変動を合わせて評価する~脱温暖化・排出削減の道を照らす知見

2021年10月25日

[執筆者]

金谷 有剛 センター長

(地球環境部門 地球表層システム研究センター、

第6章 査読編集者 (Review Editor))

キーポイント

◆人間活動由来のCO2排出による昇温の一部は、エアロゾルによる冷却効果(-0.0~0.8℃)が部分的に打ち消してきた。しかしながらこの構図は産業革命前から現在までに対するものであり、2010年ごろから世界的なエアロゾル量の低下(原料物質SO2などのPM2.5対策のための排出減に起因する)がみられるようになり、今後は逆に、冷却効果の低下、つまり昇温が起こる(Figure SPM.2, 第6章、第7章)

◆大気中エアロゾル量減少による今後の昇温幅は、2100年までに最大約+0.4℃(2019年比)と見積もられる。その最大の昇温は、低排出シナリオで起こる。しかしながらその昇温は、「メタンやオゾンの削減」が起きればそれらの冷却効果により大部分が相殺され、合計としては2100年までに+0.1~0.2℃で収まる。一方、高排出シナリオではエアロゾル量減少による昇温幅は小さいものの、メタン等が増加し続ける効果が大きく、合計は+0.6℃にも上る。(第6章)

◆1.5℃目標では、今後に残された昇温幅は0.43℃のみであり、CO2のことを問題にする以前に、これらメタンと大気汚染物質の影響だけで破綻する可能性がある。低排出シナリオの場合でも、これらメタンと大気汚染物質の影響を管理し、CO2の残余カーボンバジェットを確保する必要がある。(第5章、第6章)

◆メタンの大気中の滞在時間は約10年と短いため、低排出シナリオに従えば、高排出の場合と区別できる程度の濃度低下・冷却効果が約20年以内にみられるようになるだろう。どの地域のどの人間活動(部門)が、どの物質を通じて何℃の温暖化を引き起こすかについて、CO2とCO2以外の各物質を網羅する形で示され、削減に有効な対策がピンポイントでわかるようになった。(SPM D.2, 第6章)

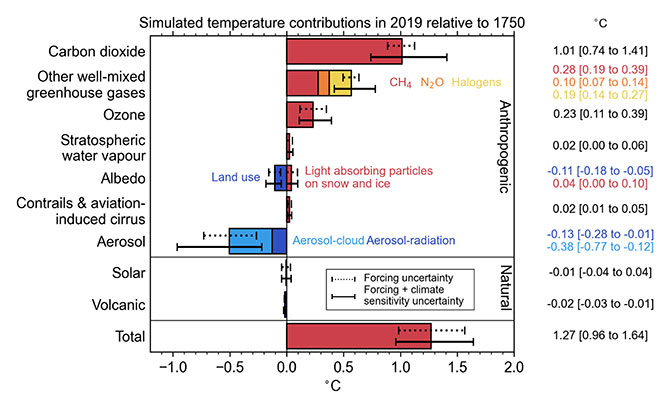

気候変動に大気汚染が関係する?

図1 (報告書本編Fig. 7.7より) 1750年と比較した2019年の気温変化に対する、強制因子の寄与。2層エミュレータ(補足資料7.SM.2)を用い、主要な気候指標の評価範囲(Cross-Chapter Box 7.1)を考慮して算出された。この結果は、2,237 メンバーのアンサンブルによるものである。気温への影響は、二酸化炭素、その他の混合温室効果ガス(WMGHG, メタン、N2O, ハロゲン化ガス)、オゾン、成層圏水蒸気、表面アルベド、飛行機雲と航空誘発性巻雲、エアロゾル、太陽熱、火山性、および全体について表されている。実線のバーは最良の推定値を示し、可能性が非常に高い(5-95%)範囲。破線のエラーバーは、ECS(3.0℃)、TCR(1.8℃)、CMIP6マルチモデル平均を代表する2層モデルパラメータのベストな推定値を用いた場合の強制力の不確実性のみの寄与を示す。実線のエラーバーは、表 7.13 と 7.14 の ECS と TCR の分布、および 44 の CMIP6 モデルの校正済みモデルパラメータの分布を用いて、強制力と気候反応の不確実性の複合効果を示している。非CO2型WMGHGは、さらにメタン(CH4)、亜酸化窒素(N2O)、ハロゲン化合物の寄与に分解される。地表のアルベドは、土地利用の変化と雪や氷の上の光吸収粒子に分けられる。エアロゾルは、エアロゾルと雲の相互作用による寄与(ERFaci)とエアロゾルと放射線の相互作用による寄与(ERFari)に分けて表示。データソースと処理に関する詳細は、本章のデータ表(表 7.SM.14)を参照されたい。

気候変動に影響する空気の成分と聞いて、皆さんまず真っ先に思い浮かべられるのは二酸化炭素(CO2)のことでしょう。確かにその通りで、CO2は地球から外へ出るはずだった赤外線を吸収し温室効果をもたらすガスであり、人間活動による排出量が大きく増えていることは第1話でしっかりと触れてきました。では「CO2以外の大気汚染物質も気候変動に大きくかかわっている」、と言われて、ピンときますか?きっとなかなか難しい、と感じられるでしょう。でもそれも無理はありません。大気汚染は都市スケールの話として、気候変動は地球全体スケールの話として、環境問題のなかでも別々の話として聞くことも多いからです。ですが、これからの温暖化や対策を考えるうえでは、この大気汚染と気候変動の関係を抜きに語ることは難しいのです。そこで今回の第4話では、この大気汚染と気候変動の関係を紐解いていくことにしましょう。

図1は産業革命前(1750年)から現在(2019年)まで、どの物質の大気中物質の濃度増加が、世界平均気温にどれだけの昇温・冷却を生み出したのかを棒グラフの大きさで表したものです。ここから、やはりCO2や、第二話で触れたメタンの温暖化への寄与が大きいことがわかります。それらの次に大きいのはオゾン、そしてマイナスの方向で大きいのはエアロゾルとなっています。これらの物質が今回の話の中心です。メタンは赤外線を吸収します。オゾンは赤外線のほか、太陽から降り注ぐ紫外線も吸収する性質があり、濃度の増加は温暖化を促します。一方、エアロゾルは空気中に浮いている液体や固体の粒子で(ちりや濁り、最近ではPM2.5みたいなもの、といった方がわかりやすいかもしれません)、主に太陽の光を直接拡散し、また水や氷の雲の種となるなどして「日傘効果」などを生み、地表面を冷却します。産業革命前から現在にかけて、エアロゾルは大気中の濃度が増加し、温度を下げる効果をもたらし、CO2などによる温暖化の一部を打ち消してきました。オゾンやエアロゾルは大気中の化学反応で生成するもので(一部のエアロゾルを除く)、一度できると1~3週間程度は大気中に留まるため、都市部よりはかなり広域に、オゾンの場合は偏西風に乗って北半球全体へと拡散していきます。

その図式、AR5でも同じだったじゃない?とおっしゃる方、全くその通りです。AR6でも大きくは変わっていません。しかし図1の「つくり」で大きな違いが一つあります。それはこの図の横軸が「世界平均気温」の変化となっている点です。これまでこうした図の横軸は「放射強制力(W m-2)」という、専門的で難解なものでした。AR6ではこの軸を「気温」に焼き直しており、「物質の増減」と「温度」との対応関係をより直接的に示す工夫が随所になされています。(ちなみに、元の放射強制力の図もFig. 7.6にありますのでご覧ください)

マイナス×マイナスはプラス:エアロゾルの役割がひっくり返った?

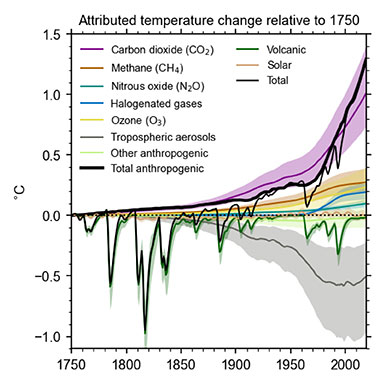

図2 (報告書本編Fig. 7.8より) 1750 年から 2019 年までの世界平均気温変化の要因別評価。第7章で導出した有効放射強制力(第 2 章、図 2.10 に表示)、主要な気候指標の評価範囲に制約した気候応答(cross chapter box 7.1参照)を用いて2 層エミュレータ(補足資料 7.SM.2)を用いて作成した。ここに示す結果は、強制力と気候応答の不確実性を含む2,237個のメンバーからなるアンサンブルの中央値である(いくつかの成分については、図7.7に2019年のベスト推定値と不確実性を示す)。気温への影響は、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、その他の混合温室効果ガス(WMGHG)、オゾン、エアロゾル、その他の人為的強制力、人為的総量、太陽、火山、総量で表される。影付きの不確かさの帯は、非常に可能性の高い範囲を示している。データソースと処理に関する詳細は、本章のデータ表(表7.SM.14)を参照されたい。

図1は評価対象年とした2019年の状態を、参照とした1750年の状態と比較し、昇温への寄与を評価したものでした。その評価対象年を1750年から連続的に、2019年までスライドしてみたのが図2です。ここから、過去には1800年代や1960-1990年代など、間欠的に火山噴火による冷却が起きたこと、しかしながらその効果も数年すれば収まることが見てとれます。一方、顕著で継続的な温暖化を最近引き起こしているのはCO2やメタン、そしてオゾンということがわかります。対流圏エアロゾルの冷却効果も1850年ごろから連続的に大きくなってきています。ところがその大きさは2000-2010年ごろに底を打ち、一番右下の部分ですが、2019年にはむしろ小さくなってきている(灰色の線が上昇)ことがわかります。エアロゾルが減ればPM2.5が減って、健康問題が解消されていくわけですが、気温にとっては逆効果です。つまり、エアロゾルが減ると、冷却効果が失われて「昇温」となってくるのです。マイナス×マイナスはプラスとなり、エアロゾルの役割がひっくり返ったことが注目です。将来のことを考える際に、エアロゾルをわざと大気中に残したままにするのは、全物質による地球温暖化の昇温幅を小さく留めるためにはある意味得策なのですが、健康問題を軽視することはIPCCのシナリオの中でも容易に許されることではありません。今後については、エアロゾルの減少に伴う昇温ともうまく付き合う、とする考え方が主流です。CO2問題に上乗せされるエアロゾル減少問題、このいわば「二重債務状態」をクリアせよ、という難しい課題を突き付けられていることになります。

エアロゾルやオゾンをコントロールするには:排出される原料物質ごとの昇温への寄与

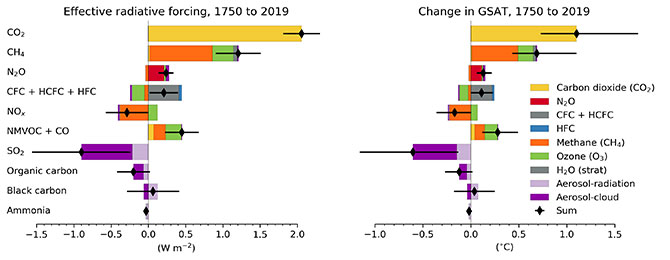

エアロゾルやオゾンも気にするとして、それらはどうすればコントロールできるのでしょうか?さきほど、それらは大気中の化学反応で多く発生すると書きました。そのため、その反応の原料物質を知り、その量をコントロールすればよいということになります。CO2やメタンはそれら自身の排出量をコントロールすればよいのと少し異なる点です。人間活動からの排出とどう結びついて、これらオゾンやエアロゾルの効果が生まれているのか、そこまで分解して見せたのが図3です。

図3 (報告書本編Fig. 6.12より) CMIP6モデルによる1750年から2019年までの成分排出による有効放射強制力(左)と世界平均気温変化(右)への寄与(Thornhill et al., 2021)。よく混合された温室効果ガス(WMGHG)の直接効果の有効放射強制力(ERF)は、第7章の解析式による。成層圏水蒸気は表 7.8 による。その他の成分の ERF は他の成分の ERF は Thornhill ら(2021)のマルチモデル平均値であり、物質ごとに排出量を1850 年から 2014 年のレベルまで増加させた ESM のシミュレーションに基づいている。排出量を増加させた ESM シミュレーションに基づいている。排出量ベースの ERF は、濃度ベースの ERF (図 7.6)に合わせてリスケールした。エラーバーは5-95%であり、 ERFは、放射効率の不確実性と平均値の複数モデルによる誤差を考慮している。エアロゾルによるERF放射(ERFari)と雲の影響は、晴天時とエアロゾルのない状態での個別の放射計算モジュールで算出した(Ghan, 2013; Thornhill et al.2021)。“雲”には、雲調整(半直接的効果)と直接効果による-0.22W m-2 (ERFari)、間接的なエアロゾル-雲相互作用で-0.84W m-2(ERFaci)が含まれる。エアロゾル成分(SO2、有機炭素、ブラックカーボン)の合計がERFariで-0.22W m-2、「雲」で-0.84W m-2になるようにスケーリングされている(7.3.3項)。GSAT の推定では、ERF の時系列(1750~2019 年)を、WMGHG は濃度で、SLCF は過去の排出量でスケーリングして推定した。エアロゾルの ERFaci の時系列変化は 7 章による。世界平均気温の応答は,インパルス応答関数(Cross-Chapter Box 7.1 参照)を用いて ERF の時系列から計算し,気候フィードバックパラメータを -1.31 W m-2 ℃-1 とした。データソースと処理に関する詳細は表6.SM.1に記載されている。

この図では人間が排出した物質(一番左の文字)ごとに、どれだけの昇温や冷却(右)が起きたのかを棒グラフで表しています(ちなみに左は、横軸を有効放射強制力の単位で評価したもの)。棒グラフの色は、各排出をもとに、「どの大気中の物質の濃度が変化して」実際に昇温や冷却が生み出されたのか、を示しています。たとえば、CO2の横棒はすべて黄色であり、このことは、CO2の排出の増加によって、大気中のCO2そのものの濃度が変化し、1.0℃強の温暖化寄与が生み出されたことを表しています。次の段のメタンの横棒には、オレンジ色と黄緑色の寄与があることがわかります。メタンの排出増加がメタン濃度の増加を生み昇温した分がオレンジ、メタンの排出増加が化学変化ののちにオゾン濃度の増加を生み昇温した分が黄緑です。同様に、NMVOC+CO (揮発性有機化合物と一酸化炭素) の濃度増加も、化学反応で生み出されたオゾンを通じて、昇温効果をもたらしたことがわかります。SO2(二酸化硫黄)は化学反応で硫酸になると粒子化する、エアロゾルの主な原料であり、産業革命前からのSO2排出量の増加は冷却効果をもたらしたことが示されています。

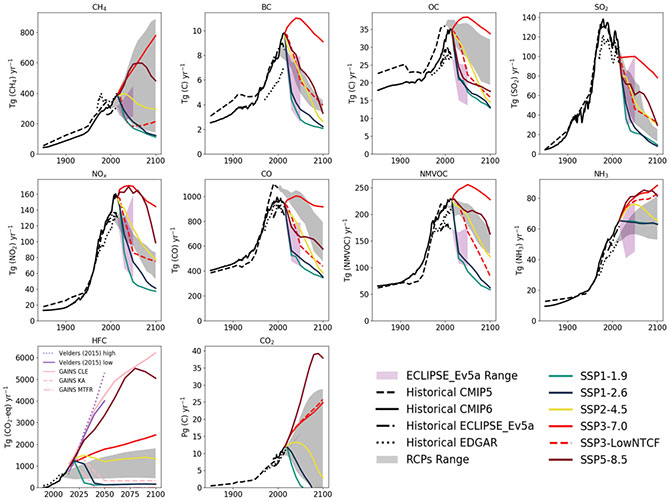

こうした結果は大気中の化学反応も考慮した気候モデルから得られたものですが、その計算の大事な入力値となるのが排出量のデータです。過去から現在、そして将来まで、社会経済活動量の変化や物質ごとの排出係数をもとに積み上げて作り上げたものです(図4)。SO2(右上)に注目してみましょう。黒い線がすでにピークを過ぎ、減少に転じていることがわかります。SO2は石炭や重油の燃焼に伴って多く排出されますが、その処理技術の進展で、新興国などでも排出量が減少に転じています。SO2がエアロゾルの主な原料であることと合わせると、SO2の排出削減が大気中のエアロゾル量の減少、そして昇温効果を引き起こし始めた、ということになります。排出データベースでは、地域別の情報も整備されています。2014年にはSO2だけなく、図4に挙げられたCO2以外のすべての物質で、アジア(東アジア、東南アジア、南アジア、西アジア等)からの排出量が世界全体の量の半分以上を占めている状況で、アジアが今後の鍵を握っているといっても過言ではありません。排出量はさらに細かく区切ってグリッド化され、気候モデルへと入力されてゆきます。

これらの排出量の将来についてはシナリオごとに整備されています。コア5シナリオ(非常に多い(SSP5-8.5), 多い(SSP3-7.0), 中間(SSP2-4.5), 低い(SSP1-2.6), 非常に低い(SSP1-1.9))(第3話の図などを参照)などでも、それぞれ、CO2(左から2列目、一番下)だけでなく、大気汚染物質各種について、将来想定される社会経済状態における排出推計の予測値があり、気候モデルへ入力できる形となっています。大気汚染物質の排出量の今後の推移は、CO2のものと似ている場合もありますが、タイミングや変化の割合などでは大きな違いがみられる場合もあります。これらの排出量が大気中濃度の推移の実態とどれだけ整合しているか、確かめてから使うことも重要な観点です。過去や現在については、この排出量を組み込んだ大気化学輸送モデルシミュレーション結果を、観測と見比べることなどにより評価されています。その話は次回に回すこととし、今回は将来予測の結果についてみてゆきましょう。

図4 (報告書本編Fig. 6.18より) 全世界の人為的およびバイオマス燃焼による1850年から2100年までの短寿命気候強制因子(SLCF)とCO2排出量、および1990年から2100年までのHFC排出量。CMIP6の1850-2014年の排出量(Hoesly et al., 2018およびvan Marle et al., 2017)、CMIP5の1850-2005年の排出量(Lamarque et al.,2010)、EDGARデータベースによるCO2排出量(Crippa et al, 2020)、CH4とHFC(Crippa et al., 2019)、大気汚染物質(EC-JRC / PBL, 2020)、ECLIPSEについてはHöglund-Isaksson(2012)とKlimont et al. (2017)による値も表示している。予測は、Shared Socio-Economic Pathway(SSP)データベース(Riahi et al., 2017; Rogelj et al., 2018; Gidden et al., 2019)、Representative Concentration Pathway(RCP)データベース(van Vuuren et al, 2011)、HFCのGAINS(CLE-キガリ修正案なしの現行法ベースライン、KA-キガリ修正案、MTFR-最大技術的緩和可能性)(Purohit et al.、2020)、Velders et al.(2015)、ECLIPSE(Stohl et al.、2015)を含む。データソースと処理に関する詳細は、表6.SM.1に記載されている。

エアロゾル減少による将来の昇温はどのくらい?メタンやオゾンの削減で打ち消せるか?

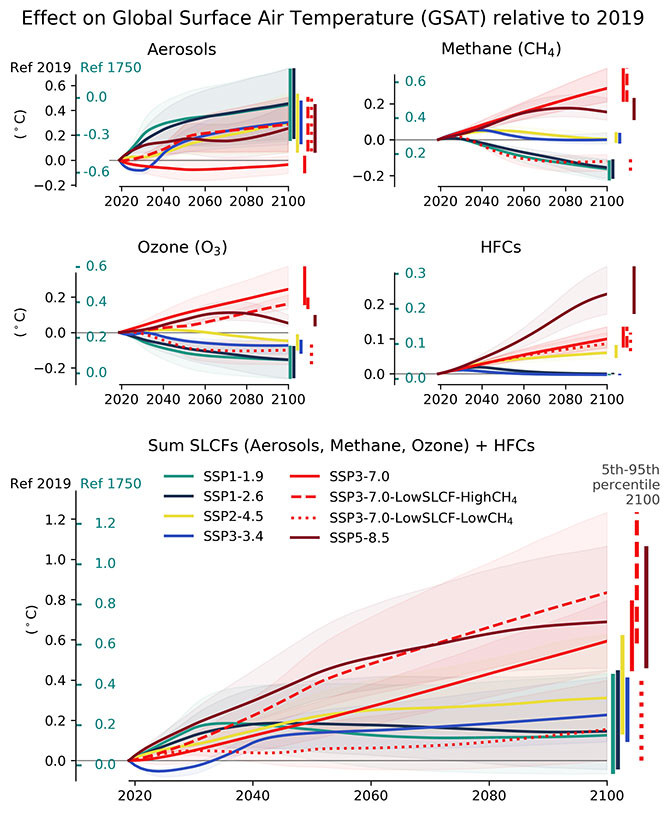

図5は将来シナリオごとに、メタンやエアロゾル、オゾンなどの大気汚染物質濃度の変化の結果、どの程度の昇温(または冷却)効果を生むか、物質別に表しています。排出削減が顕著なSSP1-1.9, SSP1-2.6シナリオでは、エアロゾルについてはまず2040年ごろまでに2019年基準で0.3℃程度の昇温が起き、その後2100年までに0.4℃程度となります。これらのシナリオでは、このエアロゾル反転による昇温を、メタン(ここではメタンの排出削減によるメタンの寄与のみ)とオゾンの濃度低下がもたらす冷却効果で大きく打ち消すことができることになります。具体的にはメタンで顕著な排出量削減が起こると、2100年で最大-0.2℃、オゾンでも同程度の冷却がSSP1-1.9, SSP1-2.6シナリオで期待でき、合わせて-0.3℃以上となり、エアロゾル反転の昇温0.4℃の大部分を打ち消しています。HFCも合わせて考えると(図5下)、SLCF全体では、これら2シナリオでは2100年まで、2019年比で+0.1~0.2℃程度の昇温で収まっています。排出量が非常に多い(SSP5-8.5), 多い(SSP3-7.0)シナリオではエアロゾルの昇温は弱いものの、オゾン、メタン、HFCの寄与が大きく、合計で2019年比で最大0.6~0.8℃も昇温してしまいます。1.5℃目標は、2019年からみるとあと+0.43℃以内に昇温幅を収める、という話であり、すでにメタンと大気汚染物質類だけでも超過、CO2の残余カーボンバジェット(第3話参照)など残らない、という話になるわけです。その関係で、大気汚染物質の今後を正しく評価することが重要です。

図5 (報告書本編Fig. 6.22より) 第1作業部会のコアセットである共有社会経済経路(SSP)における、短寿命気候強制因子(SLCFs)とハイドロフルオロカーボン(HFCs)の世界平均気温(GSAT)への影響の時間変化。2019年と1750年に対する、エアロゾル、メタン、対流圏オゾン、ハイドロフルオロカーボン(HFCs)(寿命50年未満)の正味の効果、およびこれらの合計値。GSATの変化は、Effective Radiative Forcing(7.3.5節)の過去と将来の推移を評価したものである。ERFに対する温度応答は、大気中のCO2が2倍になった場合の平衡気候感度を3.0℃とするインパルス応答関数を用いて計算されている(フィードバックパラメータは-1.31W m-2 ℃-1、Cross Chapter-Box 7.1参照)。各パネルの右側の縦棒は、2019年から2100年までのGSATの変化に対する不確実性(5-95%の範囲)を示す。データソースと処理に関する詳細は、Table 6.SM.1を参照されたい。

物質ごとの大気中の滞在時間:メタンは10年、CO2は100年スケール

さて、図5右上では、低排出シナリオ(SSP1-1.9, SSP1-2.6)ではメタン排出削減による冷却効果がわりと速やかに起こっていることが示されています。このことは、CO2の排出量が削減してもなかなか濃度の変化に結び付かず、2019年比で何十年も冷却効果が得られないこととは対照的です。ここには、CO2とメタンの大きな性質の違いが隠されています。大気中の滞在時間がCO2の場合ほぼ100年規模であるのに対し、メタンは約9年と短いのです。大気中のメタンの寿命(滞在時間)は、大気中にあるOHラジカルとの反応で決まっており、OHの量が大きく変わらない限り、約10年です。メタンの濃度が何倍かにもなるとOHも減ってくるフィードバックが起きますが、それでも10年が多少延びる程度です。メタン収支(第2話参照)は、人間活動などが毎年、大気へ排出(放出)する量(581-872Tg; 2008-2017年)と同程度の量(507-803Tg;ボトムアップ推計値,Table 5.2)が、化学反応により毎年除去処理されていると評価されており、大気中の現存量(約5100Tg)との比較でみても10年で「動く」システムです。一方、CO2については、現在大気中にある量が870PgC, 人間が排出する量が約10.9PgC/年(2010-2019年平均、土地利用変化分を含む)、森や海が毎年取り除いてくれる量が5.9PgC/年ですから、出入りに100~200年もかかる「動きにくい」システムです。これらの比較から、メタンはCO2と異なり、排出をストップすれば濃度低下を10年程度で確認できる、ということとなります。その効果が図5右上で見えているのです。一方で、100年単位の温暖化を決めているのはCO2でありその重要性は変わりません。

人間活動ごと(経済部門ごと・地域ごと)に、どの物質の排出が昇温をもたらしているかが見えるようになった:脱温暖化・排出削減の道を照らす

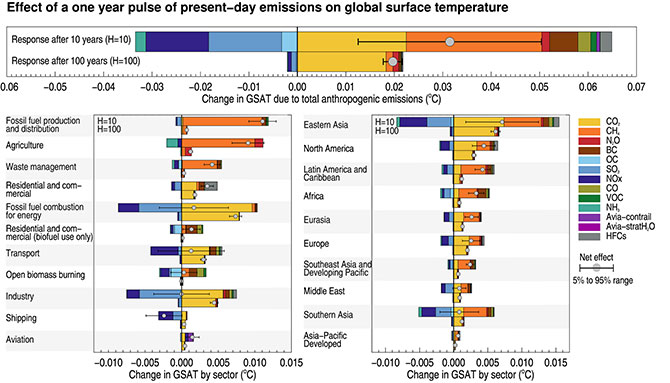

この時間スケールを念頭に、人間活動ごと(経済部門ごと、地域ごと)に、どの物質の排出が昇温をもたらしたのか、取りまとめた図(図6)をみてみましょう。まず、図6上の2本の横棒は、2014年の1年間、通常どおりの人間活動があったとして、それぞれの活動による排出が、それぞれ10年スケール、または100年スケールでどれだけの昇温(および冷却)を生み出すのかを表したものです。簡単のためにここではプラスの側の寄与だけを見ることにしましょう。この図の下の棒、100年スケールの気温に与える影響でみると、黄色のCO2の寄与がほとんど、ということになり、このスケールではCO2の対策がやはり必要、となります。一方、10年スケールでみるとCO2も重要ですが、メタンの影響もむしろCO2より大きいほどであるということがわかります。さきほどCO2の時間は100年規模、メタンの時間は10年規模との話をしました。メタンはある1年だけの排出を考慮すれば、100年後にはすでに大気中に留まっている分はなくなり、昇温には寄与しない、一方で、CO2は大気中に留まる割合があり、温暖化に寄与する、ということです(ただしこのことは、100年前のメタンの排出が効かないということであり、100年後にメタンは全く重要ではなくなる、ということではありません。たとえば90年後にメタンの排出があれば100年後の昇温にはもちろん響きます)。

図1など、温暖化への寄与を示す棒グラフでは、メタンは重要だがCO2より寄与は小さい、という結果でしたので、10年スケールでメタンとCO2が同じくらい、という点は不思議に感じられかもしれません。図1では過去約300年の積年の結果を見たもので、CO2の場合は100-200年分が大気に残っていてそれら全体がもたらした温室効果をみたものです。ですので1年分の排出量の寄与でみるとCO2はかなり小さくなります。一方、メタンは大気にあるのは過去10年分で、それが赤外線を吸って温室効果を生み出すということで、1年ごとの排出の気候影響でみると大きな寄与を持つのです。また、このグラフでは、先に触れた、メタンからオゾンを生んで温暖化を増強する効果はメタンのオレンジ色の中に含まれており、そのために大きく見えていることもあります。この図で大きな寄与を持つということは、その分もし排出がなかったらその棒の長さ分の昇温が避けられたということを意味します。それなら10年後の温暖化抑制効果を得るために今年のメタンを止めたらよいのでは、と考えるのは自然なことです。

そうした考えで、10年スケールのほうで活動部門別、地域別、物質別の温暖化寄与をみてみましょう(図6左下、右下。2本ずつある横棒グラフの上が10年スケールの結果)。たとえば、化石燃料燃焼(Fossil fuel combustion for energy)や産業(Industry)からのCO2はよく知られていますが、化石燃料採掘(Fossil fuel production and distribution)のメタン、農畜産業(Agriculture)のメタンも同程度に重要であることがわかります。第2話では、30年スケールでのメタン濃度の段階的な増加の理由の解析で、化石燃料採掘と農畜産業が重要な排出源となっていることをお伝えしましたが、その点とも整合しています。地域別では、CO2は東アジアや北米、欧州が大きいですが、メタンは東アジアや南アジア、中南米などで大きな寄与を持つことがわかります。このような具合で、排出部門・地域・物質ごとの温度上昇への寄与がわかり、個別の排出削減政策の優先度まで可能になってきた、という点が注目に値します。国・自治体レベル、企業レベル、私たちの市民生活レベルで、見る場所はさまざまかもしれませんが、今後の排出削減取り組みを考えるうえで多いに参考になります。

これまで、IPCC第1作業部会報告書の役割は主に、将来の気温上昇予測の精度向上や、暮らしを守る適応策のための気象将来予測ということでしたが、新たに、緩和策、脱炭素・脱大気汚染をどう進めるべきかの指針を示すことが可能となった、緩和策や経済を扱う第3作業部会の報告書への橋渡しができた、という点で意義深いものです。

図6 (報告書本編Fig. 6.16より) 現在の1年分の排出量(2014年)がもたらす、10年スケールおよび100年スケールの世界平均気温の応答。温度応答は個々の排出物質ごとに分類され、人為的な総排出量(上)、部門別排出量別(左)、地域別排出量別(右)で示されている。セクターと地域は,10年の時間スケールでの正味の温度効果が高いものから低いものへと並べられている。上段のエラーバーは、放射強制力のみの不確実性による正味の温度効果の不確実性(5-95%の間隔)を示す(モンテカルロ法と文献からの最良推定値の不確実性を用いて計算されている-詳細はLund et al., 2020を参照)。野外バイオマス燃焼と家庭用バイオ燃料の使用によるCO2排出量は、CEDSでは利用できないことと、非持続可能な排出割合に関する不確実性のため、除外した。2014年の排出量はCommunity Emissions Data System (CEDS) (Hoesly et al., 2018)に由来するが,HFCはPurohit et al.(2020),野外バイオマス燃焼はvan Marle et al.(2017),航空H2OはLee et al.(2020)に由来するものである。化石燃料の生産・流通(左下1段目)、エネルギーのための化石燃料燃焼(左下5段目)の区分と、家庭・商業用燃料使用における化石燃料とバイオ燃料の分割(左下4, 6段目)にはGAINSモデル(ECLIPSE version 6b dataset)を用いた。地域区分(右下)では野外バイオマス燃焼の排出量は含まれていない。排出量は、化石燃料生産・流通(石炭採掘、石油・ガス生産、上流でのガスフレア、ガス流通網)、農業(家畜・作物生産)、エネルギーのための化石燃料燃焼(発電所)、工業(燃焼・生産工程、生産・最終使用時の溶剤使用ロス)、家庭・商業(調理・暖房のための化石燃料使用、エアコン・冷蔵庫からのHFCs漏洩)、廃棄物管理(固形廃棄物、埋立地、野外でのゴミ焼却、家庭や産業での排水)、輸送(道路や道路外の自動車、エアコンや冷蔵機器からのHFCsの漏出)、家庭や商業(調理や暖房のためのバイオ燃料の使用)、野外バイオマス燃焼(森林・草原・サバンナの火災、農業廃棄物の焼却)、海運(国際海運を含む)、航空(国際航空を含む)。データソースと処理に関する詳細は、表6.SM.1を参照のこと。

◆理解を深めるための参考資料

- 1)

- 過去30年間のメタンの大気中濃度と放出量の変化 〜化石燃料採掘と畜産業による人間活動が増加の原因に〜

http://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20210129/ - 2)

- 分光学的手法を用いた観測によるアジア大気汚染の統合的理解の推進—2019年度堀内賞受賞記念講演—,金谷有剛,天気,67(9), 519-529 (2019)

https://doi.org/10.24761/tenki.67.9_519 - 3)

- Thornhill, G.D. et al., 2021: Effective radiative forcing from emissions of reactive gases and aerosols – a multi-model comparison. Atmos. Chem. Phys., 21(2), 853–874, doi:10.5194/acp-21-853-2021.

- 4)

- Lund, M.T. et al., 2020: A continued role of short-lived climate forcers under the Shared Socioeconomic Pathways. Earth System Dynamics, 11(4), 977–993, doi:10.5194/esd-11-977-2020.

◆IPCC AR6 WGI報告書出典:

Full report

IPCC, 2021: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J. B. R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press.

AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis(外部リンク)

Summary for Policymakers

IPCC, 2021: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J. B. R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press.

Chapter 5

Josep G. Canadell, J. G., P. M.S. Monteiro, M. H. Costa, L. Cotrim da Cunha, P. M. Cox, A. V. Eliseev, S. Henson, M. Ishii, S. Jaccard, C. Koven, A. Lohila, P. K. Patra, S. Piao, J. Rogelj, S. Syampungani, S. Zaehle, K. Zickfeld, 2021, Global Carbon and other Biogeochemical Cycles and Feedbacks. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J. B. R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press.

Chapter 6

Naik, V., S. Szopa, B. Adhikary, P. Artaxo, T. Berntsen, W. D. Collins, S. Fuzzi, L. Gallardo, A. Kiendler Scharr, Z. Klimont, H. Liao, N. Unger, P. Zanis, 2021, Short-Lived Climate Forcers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J. B. R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press.

Chapter 7

Forster, P., T. Storelvmo, K. Armour, W. Collins, J. L. Dufresne, D. Frame, D. J. Lunt, T. Mauritsen, M. D. Palmer, M. Watanabe, M. Wild, H. Zhang, 2021, The Earth’s Energy Budget, Climate Feedbacks, and Climate Sensitivity. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J. B. R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press.