IPCC第6次評価報告書(第1作業部会)の公表

-JAMSTEC研究者たちの貢献とメッセージ-

2021年8月13日

はじめに

2021年8月、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第54回総会がオンラインで開催され、IPCC第6次評価報告書(AR6)第1作業部会(WG1)報告書(自然科学的根拠)の政策決定者向け要約(SPM)が承認されるとともに、同報告書の本体等が公表されました(2021年8月9日、4省庁のプレスリリース参照)。報告書の作成は、2017年9月の第46回総会におけるアウトライン承認、2018年2月の執筆者等選定に始まり、4回の執筆者会合、数次のドラフト作成と専門家レビューを経る、長期間のプロセスでした。また、最新の科学的知見を適正に評価するための厳正な取り組みとなりました。今回はとくに、新型コロナウィルスの流行が、報告書作成プロセスの進捗や会議方式に大きく影響し、当初予定より約4か月遅れての公表となりました。

WG1:自然科学的根拠(2021年8月公表)

| 章 | 内容 | JAMSTECからの 執筆者チームへの参加者 |

|

| 1 | 構成・背景・手法 | ||

| 大規模気候変化 | 2 | 気候システムの変化状態 | |

| 3 | 人間が気候システムに及ぼす影響 | ||

| 4 | 将来世界気候:シナリオ予測と近未来 | ||

| プロセス | 5 | 地球規模炭素循環と生物地球化学 | Patra (LA) |

| 6 | 短寿命気候強制因子 | 金谷(RE) | |

| 7 | 地球エネルギー収支・フィードバック・気候感度 | ||

| 8 | 水循環 | ||

| 9 | 海洋・雪氷圏・海面水位変化 | ||

| 地域気候変化 | 10 | 世界規模・地域規模の気候変動つながり | |

| 11 | 気象・気候の極端現象 | ||

| 12 | 地域規模リスク評価指標 |

WG2:影響・適応・脆弱性(2022年2月)

第10章 アジア:石川(LA)

WG3:緩和(2022年3月)

序章図1. AR6 WG1報告書のアウトラインとLA, REとしての貢献。

今回の報告書では、数万人以上いる気候変動に関わる世界の研究者の中から66か国、234名の執筆者が選ばれましたが、若手から20年にわたりJAMSTEC に所属してきた研究者2名が、リードオーサー(LA)*1、レビューエディター(RE)*2として執筆者チームに参加しました。具体的には、「大規模気候変化」「プロセス」「地域気候変化」に大別される報告書本編(序章図1)のうち、「プロセス」のなかの「第5章:地球規模炭素循環と生物地球化学」では、Prabir Patra GL代理がリードオーサー(写真1)を、「第6章:短寿命気候強制因子」では、金谷有剛 地球表層システム研究センター長がレビューエディターを務めました。また、河宮未知生 環境変動予測研究センター長がアウトライン決定から採択までの総会の場に参加するとともに、データタスクグループのメンバーを務めました。さらには、立入郁GL・Ingo Richter GL代理・Naveen Chandra研究員がコントリビューティングオーサーを務めたほか、専門家査読、引用論文、地球システムモデル実行、データ提供などでは、多くの研究者からの幅広い貢献がありました。本トピックスシリーズでは、こうした最新の科学と貢献について少しずつご紹介してゆきます。

前回のAR5が出版された2013年から8年が経過し、地球温暖化は、将来の懸念事から切迫感のあるリスクととらえられるようになり、また脱炭素の議論も世界的に巻き起こるようになりました。こうした背景のもと、AR6では、科学者目線の断片記述ではなく社会に「伝わる」記述を目指すという趣旨で“storyline”、“narrative”というキーワードも掲げられ、執筆活動を進めました。このことも踏まえ、本欄でも全体のあらすじが伝わるようにご紹介してゆきたいと考えています。

写真1. トゥールーズで行われた第3回リードオーサー会合の集合写真(上)、と第2回会合での第5章執筆者集合写真。PatraGL代理は最前列左。

なお、JAMSTECでは10月28日午後に、本件に関係した一般向けの地球環境シリーズ講演会「カーボンニュートラルの科学~IPCC最新評価報告書からのメッセージ~」を、また、JAMSTECが参画する統合的気候モデル高度化研究プログラムでは8月31日に公開シンポジウム「気候は今 どうなっている? どうなっていく? ~IPCC最新報告書を読み解く~」を予定しています。

[序章執筆者]

金谷 有剛 センター長

(地球環境部門 地球表層システム研究センター)

*1LA(Lead Author) LA(主執筆者/代表執筆者)は、評価報告書の担当章/担当部分の執筆を行い、また、査読者(専門家および各国政府)からのコメントに対応して、数次にわたりドラフトの改訂作業を行い、評価報告書作成の中心的役割を担う。

*2RE(Review Editor)RE(査読編集者)は、それぞれの担当する章に対する査読コメントが、適切に検討・処理されたかどうかを確認する作業を行う。

※LAおよびREの選出は、各国専門家および各国政府からの推薦により、IPCC事務局にて候補者名簿がとりまとめられ、それをもとに、IPCCビューロー会合にて選出される。

第1話: 1850年以降の地球規模の気候変動と、

過去30年間の加速の主因は、やはり人間活動による

大気への温室効果ガスの排出である

キーポイント

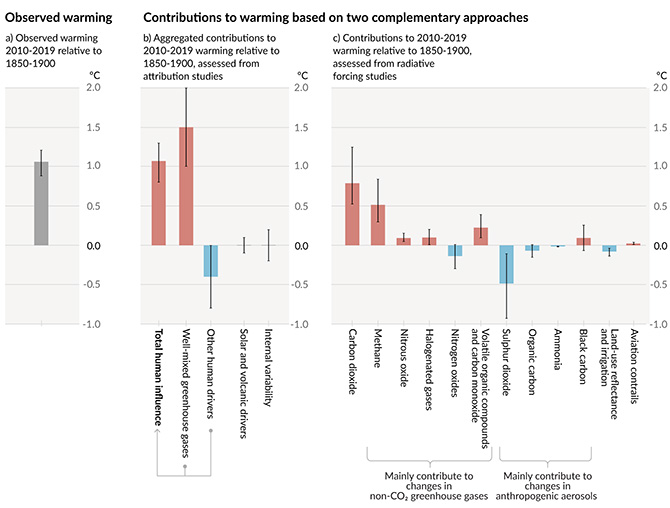

◆1850~1900 年から2010~2019 年にかけて、人間活動によって世界平均気温(Global surface temperature)が0.8–1.3℃(1.07℃)上昇した可能性が高い。温室効果ガスの大気中濃度増加が1.0~2.0℃の温暖化に、その他の人為的強制力(主にエアロゾル)は0.0~0.8℃の寒冷化に寄与した可能性が高い。

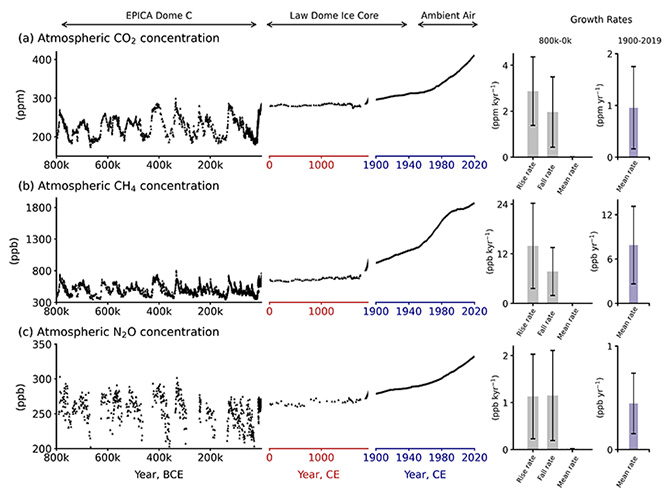

◆現在のCO2の世界平均濃度(410 ppm, 2019年)は、第5次評価報告書で示した391 ppm (2011年)よりさらに上昇した。また、少なくとも過去200万年間に経験したことのないものであり(確信度が高い)、メタン及び一酸化二窒素(N2O)の大気中濃度は少なくとも過去80万年間のどの時点よりも高い(確信度が非常に高い)。1750 年以降、CO2とメタンの濃度は、少なくとも過去80万年間にわたる氷期-間氷期間の自然変動を超える速度で上昇しており、N2O濃度の上昇(23%)はそれに匹敵するものである(確信度が非常に高い)。

◆化石燃料燃焼からのCO2排出は2019年まで増加が続き、土地利用の変化に由来する排出も同様である。それらの56%は、ほぼ一定の割合として、1960-2019年の間、陸域や海洋に吸収され続けている。産業革命前からの積算で見ても、排出量と陸域や海洋の吸収量とはほぼ釣り合っており、炭素収支の大きな流れはよく理解されている。こうした炭素収支の科学知見は、1.5℃目標達成のためには人間活動からの今後の累積排出量をどの程度に収めなければならないか、検討するうえで必須の情報である。

地球温暖化の最新評価:

人間活動由来の温室効果ガスからの確たる影響

地球規模の気候変動は、人類の文明に対する差し迫った脅威の1つです。今回のIPCC AR6 WGI評価報告書では、1850~1900 年から2010~2019 年にかけて、観測による世界平均気温の上昇度は1.06℃と評価され、地球温暖化の主因が人間活動にあることが再度確認されました(図1)。まず、CO2やメタン、N2O, ハロゲン化合物ガスといった、全球でほぼ一様分布する主要な温室効果気体類の大気中濃度は増加し、同期間に1.5±0.5oCの温暖化を引き起こしたと考えられます。そのうちの一部(0.4±0.4oC相当分)は、光を反射しやすいエアロゾルを生成する二酸化硫黄(SO2)や、その他の短寿命物質の効果によって打ち消されたと考えられています。世界平均気温は1970~2019年の50年間で、最近2000年の間のどの50年よりも速いペースで上昇しました。このような最近の地球温暖化の加速は、さまざまな問題として現れています。

たとえば、1) 9月の北極の海氷面積は1979年~1988年から約2010~2019年の間に40%減少し、2) 1900 年頃から始まる世界平均海面水位は1901年から2018年の間に0.20m上昇し、少なくとも過去3千年間のどの百年よりも急速なものであり、3) 1950 年以降、陸域の多くで、高温に関する極端現象(熱波を含む)の頻度と強度が増し、4) 大雨の頻度と強度も1950 年以降、陸域の大部分で増加し、5) カテゴリー3~5に分類される熱帯低気圧の全球での発生比率は過去40 年間で増加し、熱帯低気圧がピーク強度に達する緯度は西部北太平洋で北へシフトしました。

図1. (報告書 Figure SPM.2より) a)観測された昇温とそれに対する寄与の評価。灰色の棒は、1850~1900 年を基準とした2010~2019 年の世界平均気温の観測された上昇量と、その可能性が非常に高い範囲を表す。b)正味の人間の影響に起因する気温変化とその可能性が高い範囲。その内訳としての、全球でよく混合された温室効果ガス、および、その他の人為的な駆動要因(エアロゾル、オゾン、土地利用の変化)の寄与。自然的な駆動要因(太陽及び火山活動)並びに気候の内部変動性の寄与も示す。c)1750~2019 年で定量化した、人間活動に伴う個々の物質の排出と土地利用の変化による温暖化と寒冷化。大気への直接排出と、該当する場合は排出による他の気候駆動要因の変化を通じた影響の両方を考慮している。例えば、メタンの放出は、その大気中濃度を増加させ、それ自体の寿命を延ばし、オゾン2の生成を引き起こし、成層圏の水蒸気量を増やす、といった影響を合わせて評価している。

大気中の温室効果気体濃度は過去80~200万年で最高レベルに

そのような中、第5章では、全球でよく混合された温室効果ガス、すなわちCO2, メタン、N2Oの濃度の顕著な増加に対する人間活動の影響に焦点を当てました。Law Domeアイスコアに閉じ込められた気泡から計測されたこれら3つの物質濃度は、過去2000年間に顕著な増加を示しました(図2左図の中央)。

最近の50年間では、世界平均気温に加速的な上昇がみられたことと同様に、CO2, メタン、N2Oにも加速的な濃度上昇がみられました。南極アイスコアに残された過去80万年間の記録(図2左図の左側)からは、人間活動が加わる前の炭素―気候フィードバックの度合を知ることができます。具体的には、メタン、N2O、およびCO2はいずれも、地球の軌道要素変動のタイムスケールで共に変動し、たとえば過去の暖かい期間中は一貫して高い大気濃度を示しています。ここで見られた、自然の気候に対する濃度応答の感度を参照として、人間活動の影響を分離して評価することができるのです。AR5以降、アイスコアの記録データが増加し、最近の6万年におけるデータの時間分解能が向上しました。また、氷に閉じ込められた気泡から抽出された温室効果気体に対して同位体計測が広く適用されるようになり、より確かな発生源の寄与評価や、排出インベントリの検証が可能となりました。その結果、産業革命前においては、メタンの主要な発生源は湿地やバイオマス燃焼であったこと、大気中N2O濃度は海域や陸域での微生物活動からの放出や成層圏での光分解による消失で支配されていたこと、大気中CO2濃度も海域・陸域の炭素リザーバとの交換で制御されていたことがわかってきました。

図2. (報告書本編のFig. 5.4より)アイスコアの気泡や包接結晶から復元された、80万年前から近年までの大気中CO2, メタン、N2O濃度の長期的な推移。左の横軸では、黒、赤、青の範囲でスケールが異なることに注意。最近の大気測定結果も重ね書きされている。各期間での線形上昇速度が右のパネルで比較されている。紀元前での平均的な上昇・下降速度は間氷期・氷期の個々の傾きから計算された。紀元前のデータはVostok, EPICA, Dome CとWAISアイスコアによるもの。紀元後のデータはLaw Domeアイスコア分析から主に取得されたもの。大気の観測データはNOAAの協同研究ネットワークから得られたもの。

1900年以降を見ると(図2、左図の右側)、1900-2019年のCO2およびメタン濃度の増加速度はそれぞれ0.95 ppm/年、7.9 ppb/年であり、80万年間の平均増加速度の300-500倍にも達しています(図2、右図)。この速度の範囲は、過去80万年間に起きた、自然の炭素―気候フィードバックで見られた範囲を大きく超えており、最近の変化が、もっと別の原因を持つことを表しています。

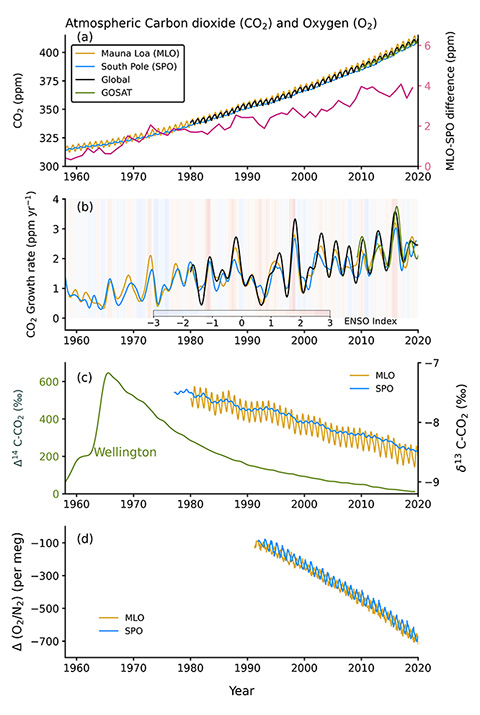

図3. (報告書本編のFig. 5.6より)大気中CO2濃度と関連値の最近約60年間の推移。(a) マウナロア(米国・ハワイ州)と南極点でのCO2濃度とその差、(b) 濃度上昇速度、(c) 14C, 13Cの炭素同位体、(d)O2/N2比。マウナロア、南極点のデータはスクリップス海洋研究所/カリフォルニア大学サンディエゴ校による。全球平均CO2濃度はNOAA協同観測ネットワークから、GOSAT月平均カラム濃度(XCO2)は国立環境研究所のデータ。CO2濃度上昇速度は季節変動成分を除去したのちの時間微分値。14CO2はバーリングヘッド(ニュージーランド)にてGNS ScienceとNIWAが取得したデータ。パネル(b)にはエル・ニーニョ指標としてMultivariate ENSO Index(MEI)が示されている(赤がエル・ニーニョ側)。

近年の大気中CO2濃度の増加要因:

人間活動影響の動かぬ証拠

メタンとN2Oについては次回以降に詳しく述べるとして、ここからはCO2の話に絞って、より詳細に20世紀後半からの濃度変動を見てみましょう(図3)。大気中CO2濃度の高精度計測が観測所で始まったのは、1957年の南極点、1958年のマウナロア観測所(米国・ハワイ州)でした。2009年以降では、日本の温室効果ガス観測技術衛星GOSATなどによる衛星観測も広域での大気カラム濃度情報を提供しています。年平均CO2濃度上昇速度は1959-2019年で1.56±0.18 ppm/年で、2010-2019年の増加速度(2.39±0.37 ppm/年)は1960-1969年の増加速度(0.82±0.29 ppm/年)の約3倍にもなっています。2010年代の増加速度やその年々変動は地上観測と衛星観測でよく一致しています。大気CO2濃度の増加の主因が人間活動にあることは、以下のような複数の動かしがたい証拠があります。(1)マウナロアと南極点の記録の差が系統的に拡大しており、北半球に主に分布する工業地域での化石燃料燃焼による排出の増大が主因と分析されること、(2)大気中CO2の安定炭素同位体比δ13Cの測定値が過去40年にわたり低下の一途を辿り、13C含有量の低い化石燃料燃焼の影響が増大したと評価されること、(3)大気中の酸素/窒素濃度比も低下しており、炭素ガス成分の1分子が燃焼した際に(石炭や天然ガス等の平均として)1.4分子の酸素が消費されることと符合すること、などが挙げられます(図3)。これらは大気中のCO2の増加が間違いなく燃焼(酸化)過程に由来していることを示しています。また、放射性炭素同位体の計測からも、14C/12C比が低下し、14C含有量の低い化石燃料由来のCO2が増加していることが示唆されています。

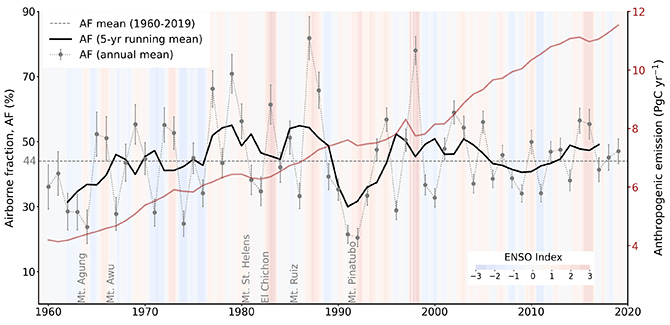

図4. (報告書本編のFig. 5.7より)人間活動によるCO2排出量(右軸)と、大気中に残るCO2割合(左軸:年平均値、5年移動平均、1960-2019年全期間平均)。MEIは図3と同様。

海洋と陸域生態系は今のところ人間活動から排出されたCO2を吸収し続けているが・・・

2010-2019年の10年間における人間活動からのCO2排出量は平均として10.9±0.9 PgC/年と見積もられ、そのうちの46%(5.1±0.02PgC/年)は大気中に蓄積され、23%(2.5±0.6PgC/年)は海洋に吸収され、31%(3.4±0.9PgC/年)は陸域生態系に蓄えられたと、今回の報告書では分析しています。人間活動からの全排出のうち81-91%は化石燃料の燃焼から生じ、残りは土地利用とその変化(森林伐採、劣化、泥炭の排水など)からとされています。過去60年にわたり、大気に蓄積される人間活動起源のCO2排出量の割合(airborne fraction, AF)は44%とほぼ一定に保たれてきました(図4)。人間活動によるCO2排出の伸びに応じるように、海洋や陸域のCO2吸収も上昇を続けてきたのです。地域的なまたは全球規模での海洋や陸域のCO2吸収は、ENSO(エルニーニョ・南方振動)や火山噴火の影響を受け、年々あるいは10年規模の変動を示します。つまり、気候の状態からも影響を受けています。土地利用変化に伴う排出はやや不確かで、図4のような長期傾向の評価に若干影響しています。しかしながら、これまで60年間を平均的にみると、44%が大気中に蓄積され、残りの56%は海洋と陸が吸収し続ける役割を果たしてきた、ということができます。一方で、将来もこうした自然の吸収作用が維持されるかどうかは重要な問題です。今回の報告書では、気候・炭素モデルシミュレーションによると、高位のCO2排出シナリオでは吸収割合が低下すること、逆にCO2排出を大きく抑制するシナリオでは割合が高まることが示唆されています。

全球CO2収支の最新版:自然と人間活動の寄与はどこまでわかったか

このような情報を総合して、全球CO2収支(表1)が、自然界および人間活動による放出と吸収のプロセスを網羅してまとめあげられました。AR5以降、以下の点で新たな理解や評価が進み、不確かさの範囲が絞りこまれました。(1) 陸上生態系の炭素吸収を、精度の高い大気中濃度変化と海洋吸収から差分として見積もる評価の改善、(2)農林業やその他の土地利用からの排出量の新たな評価、(3)大気濃度から排出量を逆推計する際に地上観測網だけでなく衛星観測を加えた点がAR6での新規性として挙げられます。JAMSTECでの取り組みも拡大しました。たとえば、AR5ではCO2の逆推計と地域別のCO2収支のみに貢献しましたが、AR6ではメタンやN2Oにも評価の対象を広げました。また、化学輸送モデルを改良し、対流圏と成層圏の大気循環の表現を向上させて、評価に取り組みました。

前項では、人間活動からのCO2排出量・大気への蓄積・海洋への吸収・陸域生態系への蓄積量が、2010-2019年の10年間平均としてそれぞれ10.9、5.1、2.5、3.4 PgC/年だったことを示しましたが、それらの値も表1に示されています。それらの収支全体での不釣り合いは0.1PgC/年のみであり、不確かさの範囲に十分収まっているといえます。さらにこの図では、産業革命前後の期間(1750-2019年)での積算変化量も書き加えられています。CO2の化石燃料・産業での排出は積算で445±20PgC、土地利用変化からの正味の排出相当分240±70PgCとなっています。これらの総量685±75PgCが、海洋へ170±20PgC, 陸域へ230±60PgC分配された形となり、大気への蓄積量285±5PgCとの差は約20PgC以下とわずかであり、その意味で炭素収支はよく理解されているといえます。

表1. (報告書本編Table 5.1より)人間活動により排出されたCO2の全球収支。1750-2019年および1850-2019年の積算値、および1980年代、1990年代、2000年代、2010年代の平均年変化量。自然交換量(例えば河川、風化など)を含まない。不確かさの範囲は68%信頼区間による。

| 1750-2019年の積算値(PgC) | 1850-2019年の積算値(PgC) | 1980-1989年の変化量(PgC yr-1) | 1990-1999年の変化量(PgC yr-1) | 2000-2009年の変化量(PgC yr-1) | 2010-2019年の変化量(PgC yr-1) | |

| CO2排出量 | ||||||

| 化石燃料燃焼とセメント製造 | 445 ± 20 | 445 ± 20 | 5.4 ± 0.3 | 6.3 ± 0.3 | 7.7 ± 0.4 | 9.4 ± 0.5 |

| 土地利用変化(正味) | 240 ± 70 | 210 ± 60 | 1.3 ± 0.7 | 1.4 ± 0.7 | 1.4 ± 0.7 | 1.6 ± 0.7 |

| 合計 | 685 ± 75 | 655 ± 65 | 6.7 ± 0.8 | 7.7 ± 0.8 | 9.1 ± 0.8 | 10.9 ± 0.9 |

| 排出されたCO2の行方 | ||||||

| 大気への蓄積 | 285 ± 5 | 265± 5 | 3.4 ± 0.02 | 3.2 ± 0.02 | 4.1 ± 0.02 | 5.1 ± 0.02 |

| 海洋への吸収 | 170 ± 20 | 160 ± 20 | 1.7 ± 0.4 | 2.0 ± 0.5 | 2.1 ± 0.5 | 2.5 ± 0.6 |

| 陸域生態系への吸収 | 230 ± 60 | 210 ± 55 | 2.0 ± 0.7 | 2.6 ± 0.7 | 2.9 ± 0.8 | 3.4 ± 0.6 |

| 収支の差 | 0 | 20 | -0.4 | -0.1 | 0 | -0.1 |

どれだけのCO2排出抑制が必要か?残余カーボンバジェットの考え方(次回以降に続く)

今世紀中での気温上昇の度合をある目標水準以下に収めるために、地球温暖化の主因となっているCO2について、どの程度排出量の抑制が必要となるのかは重要な課題です。2018年に出版されたIPCCの1.5℃特別報告書では、人間活動がこれまでに排出してきた積算量と世界平均気温上昇度との間に明確な関係性があることが示され、「カーボンバジェット」の考え方として知られるようになりました。両者を結びつける変換係数はTCRE(累積炭素排出量に対する過渡的気候応答)と呼ばれます。今回のAR6でもこの考え方を踏襲し、新たな評価がなされています。この点の詳細については、次回以降に詳しく紹介しますが、上記の値との関係で簡単に触れておきます。計算では1850-2019年の間の人間活動による積算排出量650±65PgC(2380±240GtCO2)が使われています。産業革命前からの気温上昇の目標水準を1.5℃、1.7℃、2.0℃とすると、2020年1月1日を起点に、今後排出が許されるCO2量(残余カーボンバジェット)はそれぞれ140, 230, 370PgC(500, 850, 1350 GtCO2)と評価されます。これはTCREの50%値を用いた場合であり、66%値を用いると、それらの値は110, 190, 310PgC(400, 700, 1150 GtCO2)と小さくなります。これらの値は、CO2以外の温暖化物質の削減がどれだけうまく進むかによっても影響を受け、±60PgCの範囲をもつとされました。これらの点はまた次回に詳しく説明します。

◆理解を深めるための参考資料

- 1)

- モデル解析を基にした温室効果気体の全球規模循環に関する研究 -2016年度堀内賞受賞記念講演- (Study of the global cycle of greenhouse gases using atmospheric chemistry-transport model)

https://www.metsoc.jp/tenki/english/TENKI_e-index17.html - 2)

- China's Carbon Dioxide (CO2) Emissions Have Been Overestimated - Advancement in verification of fossil fuel CO2 and CH4 sources from China -

http://www.jamstec.go.jp/e/about/press_release/20170516_2/ - 3)

- Anthropogenic and natural contributions to CO2 flux change in Southeast Asia

http://www.chiba-u.ac.jp/general/publicity/press/files/2018/20180518co2.pdf - 4)

- 大気観測が捉えた新型ウイルスによる中国の二酸化炭素放出量の減少 ~波照間島で観測されたCO2とCH4の変動比の解析~

http://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20201105/ - 5)

- 世界のCO2収支 2020年版を公開 ~国際共同研究(グローバルカーボンプロジェクト)による評価~

http://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20201211/

◆IPCC AR6 WGI報告書出典:

Full report

IPCC, 2021: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J. B. R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press.

AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis(外部リンク)

Summary for Policymakers

IPCC, 2021: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J. B. R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press.

Chapter 5

Josep G. Canadell, J. G., P. M.S. Monteiro, M. H. Costa, L. Cotrim da Cunha, P. M. Cox, A. V. Eliseev, S. Henson, M. Ishii, S. Jaccard, C. Koven, A. Lohila, P. K. Patra, S. Piao, J. Rogelj, S. Syampungani, S. Zaehle, K. Zickfeld, 2021, Global Carbon and other Biogeochemical Cycles and Feedbacks. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J. B. R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press.