寒さも少しずつですが緩み、春の足跡も聞こえてきました。本投稿では季節ウオッチの「答え合わせ」第三回目として、2016/17年の冬に注目します。

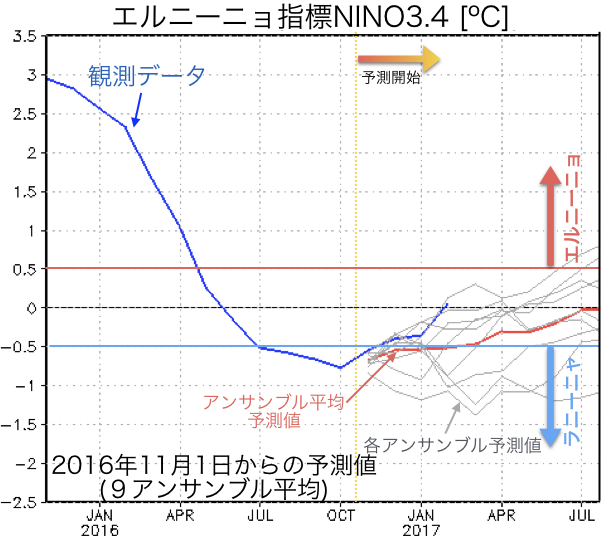

まずは熱帯太平洋から見てみましょう。図1は、エルニーニョ現象やラニーニャ現象が発生しているかどうかを判断する際によく使われる指標Nino3.4(熱帯太平洋東部で領域平均した海面水温がどのくらい平年値からずれているか(偏差と呼びます)を示す数値。単位は°C)の現在までの推移です。青色の線が観測、つまり実際の値です。2015年末から発生していたエルニーニョ現象は、2016年になって、その勢力は次第に弱まり、2016年5月には終息しました。その後も指標Nino3.4海域の海面水温は冷え続け、7-9月にかけてエルニーニョ現象とは逆の現象である「ラニーニャ現象のような状態」が弱いながらも発生しました。10月に最も冷え、その後は徐々に温まり、2017年2月にはほぼ平年並みに戻りました。2016年11月1日時点でのラボの予測シミュレーションの結果を赤色の線で示してあります。青色の線と赤色の線は、2017年1月まではよく一致していますね。しかし、2017年2月を見ると、予測値が-0.5ºCであるのに対し、観測値はほぼ0ºCであり、2017年1月から2月にかけての急激な変化を予測できなかったことが解ります。

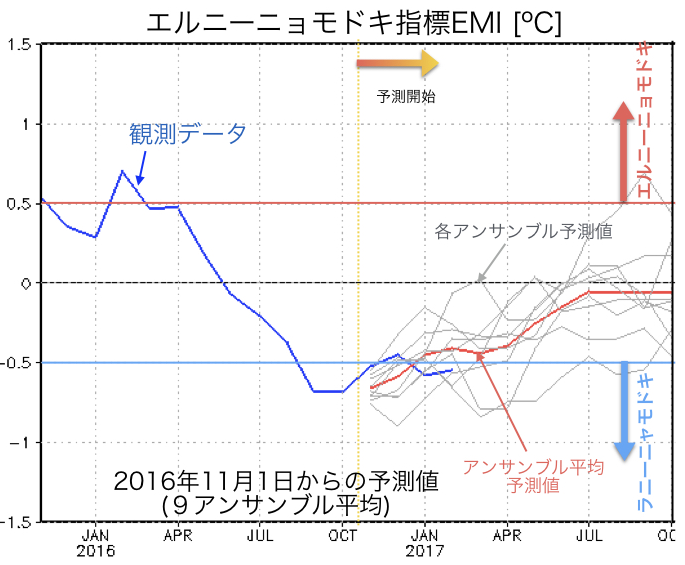

上記で「ラニーニャ現象のような状態」 と曖昧な表現をしたのには訳があります。指標Nino3.4だけを見ていると気付かないのですが、エルニーニョモドキ・ラニーニャモドキ現象の指標であるEMI(熱帯太平洋中央部の海面水温偏差が東部と西部の海面水温偏差と比べてどの程度温まっているかを示す数値。単位は°C)をみると(図2)、2016年9月から2017年2月までの熱帯太平洋の状態はむしろ「ラニーニャモドキ現象」が発生していると言ったほうがよい状態であることが確認できます。(エルニーニョモドキ/ラニーニャモドキ現象とは?)。2016年11月1日時点でのアプリケーションラボの予測シミュレーション (赤色の線)は、観測(青色の線)の傾向を概ね予測できていました。このようなモドキ現象の予測精度の向上に資する研究は、環境研究総合推進費(2-1405)「最近頻発し始めた新しい自然気候変動現象の予測とその社会応用」(研究代表者:山形 俊男)で実施中です。モドキ現象は世界の気候研究者の注目を集めています。その成果については近々別の記事でまとめる予定です。ご期待下さい。

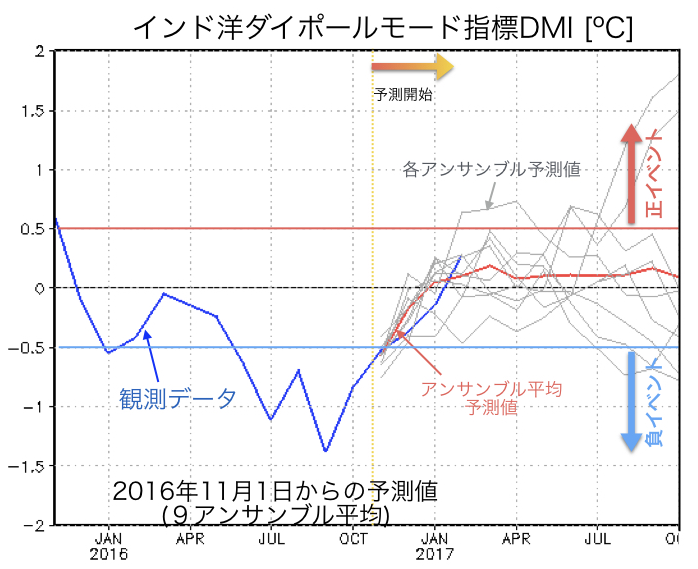

次に熱帯インド洋を見てみましょう。インド洋ダイポールモード現象(インド洋ダイポールモード現象とは?)の指標DMI(熱帯インド洋の海面水温偏差の東西差を示す数値。単位は°C)をみると(図3)、6月から7月にかけて負のイベントが急速に発達し、8月から10月と強い勢力を保っていることが分かります。2016年11月1日時点でのアプリケーションラボの予測シミュレーションの結果(赤色の線)は、観測(青色の線)の傾向を概ね予測できており、負のイベントの急激な衰退予測に成功しました。

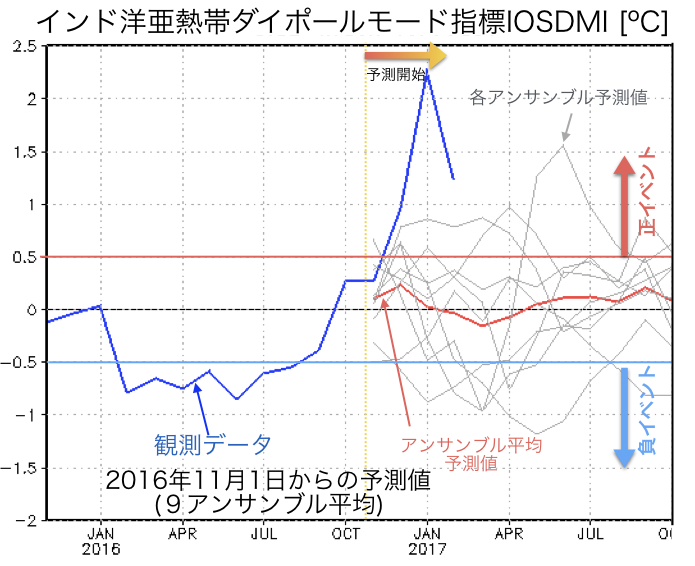

上記に加え、南インド洋では、非常に勢力の強い亜熱帯ダイポールモード現象の正イベントが発生していました。この現象とアフリカ南部の降水量の増加とは相関があることが知られています(インド洋亜熱帯ダイポールモード現象とは?)。インド洋亜熱帯ダイポールモード現象の指標IOSDMI(南インド洋亜熱帯の海面水温偏差の東西差を示す数値。単位は°C)をみると(図4)、12月から1月にかけて正のイベントが急速に発達し、2月になって弱まったものの、以前強い勢力を保っていたことが分かります。2016年11月1日時点でのラボの予測シミュレーションの結果(赤色の線)は、観測(青色の線)の傾向を予測しておらず、正のイベントの急激な発生をとらえることができませんでした。まだまだ努力が必要です。アプリケーションラボでは、亜熱帯ダイポールモード現象とアフリカ南部の気候との関係を解明し、その予測精度を向上させる研究を進めています(SATREPSプロジェクト” 南部アフリカにおける気候予測モデルをもとにした感染症流行の早期警戒システムの構築”)。その成果もいずれ紹介したいと思います。

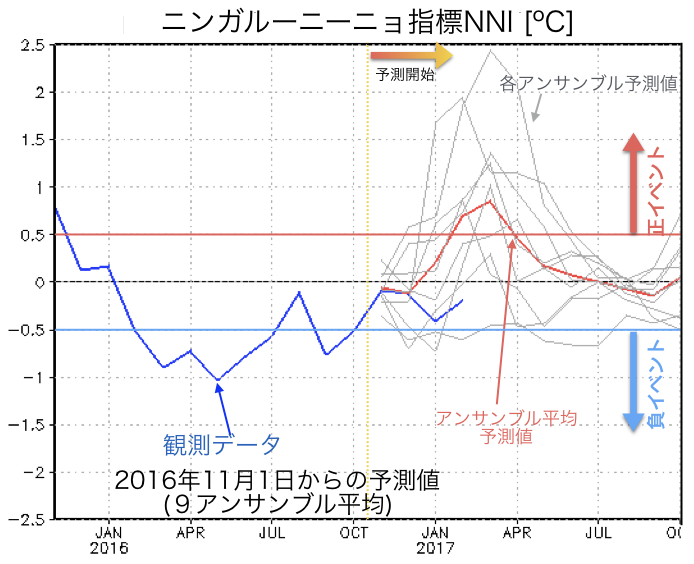

ここで、豪州西部に雨をもたらすニンガルニーニョ現象の発生予測についても検証してみましょう (沿岸ニーニョ現象とは?;ニンガルーニーニョ現象とは?)。ニンガルーニーニョ現象の指標(豪州西岸の海面水温偏差を示す数値。単位は°C)をみると(図5)、2016年11月1日時点でのラボの予測シミュレーション (赤色の線)は、ニンガルニーニョ現象の発生を予測していましたが、観測(青色の線)を見ると実際には発生していないことが解ります。このような地域現象についてはまだまだ努力が必要です。ニンガルーニーニョ現象の予測精度向上に資する研究は、環境研究総合推進費(2-1405)「最近頻発し始めた新しい自然気候変動現象の予測とその社会応用」(研究代表者:山形 俊男)で実施中です。その成果についても別の記事でまとめる予定です。

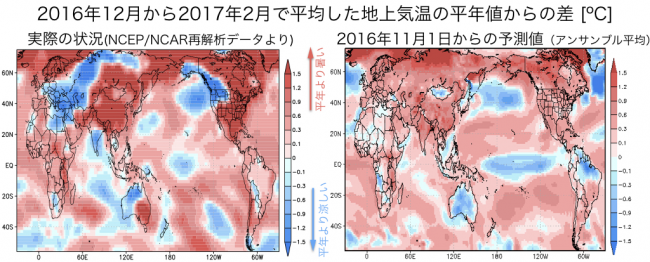

最後に、2016/17年冬(2016年12月から2017年2月の平均)における地上気温の平年値からの差を見てみましょう(図6)。下図左は実際の状況(正確には米国NCEP/NCARから配信される再解析データ)で、暖(寒)色が平年より気温が高(低)いことを示しています。右図が2016年11月1日からの予測値です(つまり11/1時点から2-4ヶ月先の将来予測)。実際の状況では、熱帯太平洋ではラニーニャモドキ現象が発生しており綺麗な三極構造が見えます(西部:暖, 中央部:冷, 東部:暖)。予測値を見ると、熱帯太平洋西部から中央部は実際の状況と整合的ですが、東部の暖水が現れていません。また陸上をみると、例えば、ユーラシア大陸東部、北米大陸の中央から東部、北欧、アフリカ中央部などが平年より高温であることが予測できています。また豪州西部が涼しい夏になったことも予測できています。しかし、ユーラシア大陸の西部、北米大陸の西部、インド、豪州東部、ブラジル北部などの予測は外れていますね。

この「答え合わせ」も三回目となりました。研究者にとって予測の検証は、更なる予測精度の向上に向けた研究のヒントを与えてくれるものでもあります。データによる検証こそが予測科学を強く鍛えてくれます。このようなプロセスで発展してきたのが毎日の生活に欠かせない天気予報です。季節予測研究もこのような検証に基づいた研究開発を地道に展開していくことで、社会へのよりよいサービスを可能にしていくでしょう。

現在、ラボでは、物理予測情報を、作物の豊凶予測や感染症流行予測など、より人々が利活用しやすい情報に変換する研究も進めています。その成果の一端を以下のサイトで紹介していますので、興味がある方は覗いてみてください。

–オーストラリアの冬小麦収量を左右するのはインド洋のダイポールモード現象

–南部アフリカにおける気候予測モデルをもとにした感染症流行の早期警戒システムの構築

なお、季節予測の最新情報(2017年2/1からの予測)はこちらをご覧ください。