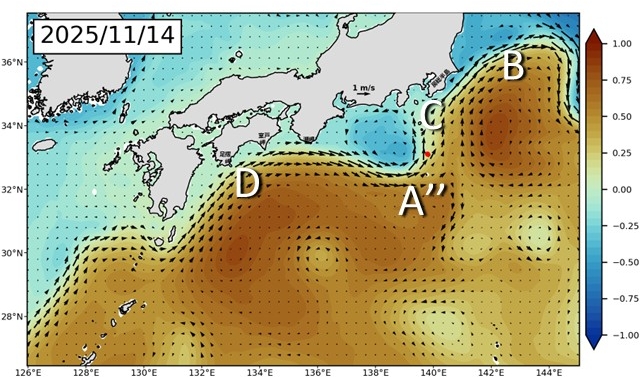

| 黒潮大蛇行の終息が発表されましたが、その余波は続いており、伊豆諸島付近と東海の南に蛇行があります。東の蛇行は縮小しつつあります。西の蛇行は東に進み、大蛇行的になる可能性がありますが、実際に大蛇行になるかは微妙なところです。 |

-

- JCOPE-T DAによる短期予測(20日先)

-

- JCOPE3Mによる長期予測(2か月先)

を行っています。

ここで11月14日までのJCOPE3Mによる長期予測を解説します。長期予測では、黒潮大蛇行の予測がテーマです。

予測

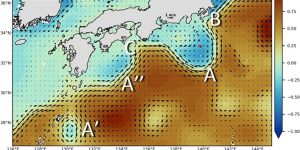

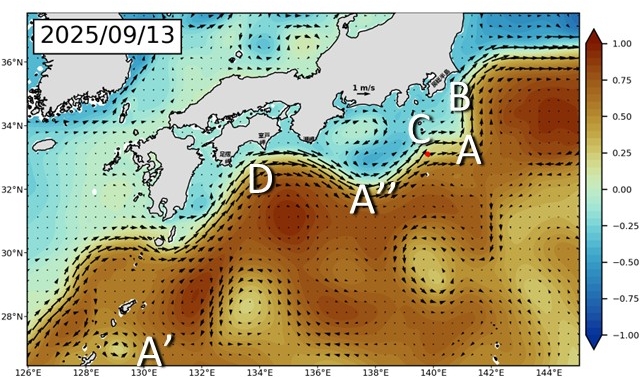

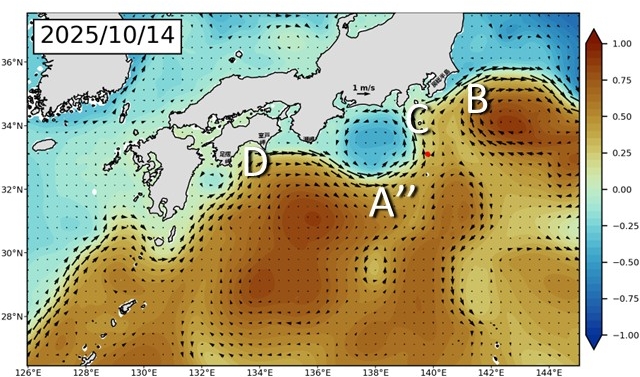

図1は2025年9月13日の状態の推測値、図2・3は10月14日、11月14日の予測です。

気象庁と海上保安庁は今回の黒潮大蛇行が2025年4月に終息したとの判断を発表しています(2025/8/29発表)。しかし黒潮大蛇行の余波は続いています(「2025年の黒潮のこれまでをふりかえる」参照)。

伊豆諸島付近にある黒潮の蛇行(A)は、黒潮が八丈島(●)の南を流れる大きな蛇行でしたが、縮小しています(下記、八丈島の潮位を参照)。予測では、この蛇行は消えていく予測です(図2~3)。黒潮は八丈島の北に移りつつありまます。

一方で、黒潮大蛇行からちぎれていた渦は、黒潮に吸収されて別の蛇行をつくっています(図1, A”)。この蛇行は東に移動し、潮岬から黒潮が離岸しています。

西の蛇行(A”)は大きい蛇行が保たれ、大蛇行的な流路になる可能性があります(図2)。蛇行が大きいまま、潮岬での離岸が続けば大蛇行になりますが、現時点では判断が難しいです。予測では、蛇行もやや小さく潮岬に接岸しそうですが(図3)、まだ先なので予測が変わってくる可能性があります。

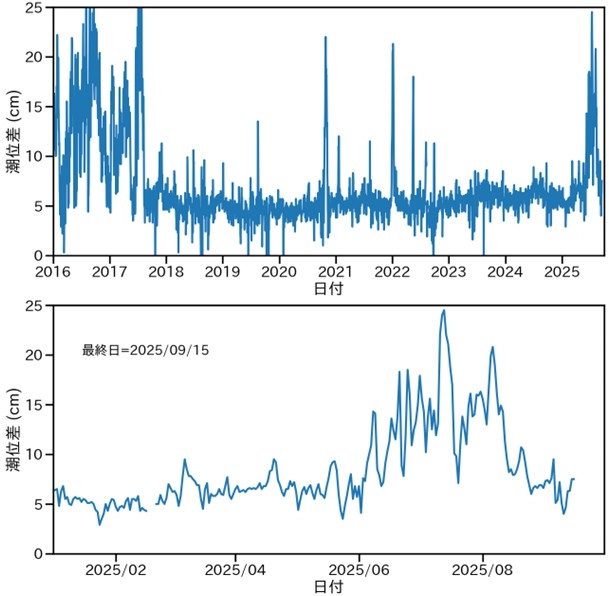

黒潮大蛇行の特徴の一つは、黒潮が潮岬で離れていることです。黒潮が潮岬で離れているかを観測で見る良い方法として、串本と浦神の潮位差を見るという方法が知られています(「潮岬への黒潮接岸判定法は?: 串本・浦神の潮位差」参照)。黒潮が紀伊半島に近づくと潮位差は大きくなり、黒潮が紀伊半島から離れると潮位差は小さくなります。図4はその潮位差の時間変化です。2017年に黒潮大蛇行が始まって以来、一時を除いて小さな値が続いていました。しかし、4月の黒潮大蛇行の終息後の後しばらくして値が大きくなり、潮岬で黒潮が接岸しました。その後、西の蛇行(A”)による離岸によって、串本と浦神の潮位差は再び小さくなっています。

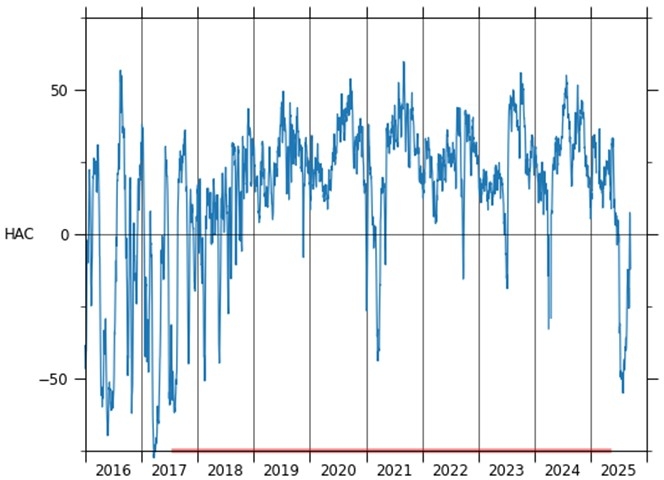

もう一つの黒潮大蛇行の特徴の一つは、黒潮が八丈島の北を通ることです。八丈島の南を黒潮を通ると、八丈島の潮位が下がることが知られています(「黒潮が八丈島の南を流れているのをどうやって観測で確認するの?」参照)。八丈島の潮位は、東京大学大気海洋研究所の藤尾伸三准教授のwebサイト「潮位データを用いた黒潮モニタリング」で見ることができます。図5は、このサイトから八丈島での潮位のこの10年の変化をグラフ作成したものです。黒潮大蛇行が始まって以来、短期間を除き、八丈島の潮位は高い状態が続いてきました。蛇行A(図1)により黒潮が八丈島の南を通るようになったので潮位が下がっていましたが、現在は上昇に転じています。蛇行A”によって八丈島の南に黒潮が流れるようになるかも(図3)、予測の注目点です。

「今後の黒潮: 考えられる4つのシナリオ」の中では、シナリオ1と2が可能性が無くなっています。シナリオ3の大蛇行再誕生となるか、シナリオ4の大蛇行が完全終了になるかの結論が近づいています。

図6は、2025年9月13日から11月14日までの予測をアニメーションにしたものです。

図6: 2025年9月13日から2025年11月14日までの予測のアニメーション。クリックして操作してください。途中で停止もできます。

JCOPE3Mは水平1/12度の分解能で2か月先までの予測を行っています。予測は毎日更新されています。