2018年初頭のシラスウナギ不漁は黒潮大蛇行のせい?

2017年末から2018年開けにかけて、シラスウナギ(ウナギの稚魚)の極端な不漁がニュースになりました。[1] 折しも2017年8月から黒潮大蛇行が発生していたことから、黒潮大蛇行が一因ではないかとも言われました。

実は、2018年は例年より遅れてからシラスウナギが獲れ始め、多いとは言えないものの漁期期間全体で見れば過去最低というわけではありませんでした。また、2017から2018年にかけては黒潮大蛇行だけが海流の変化ではありませんでした。

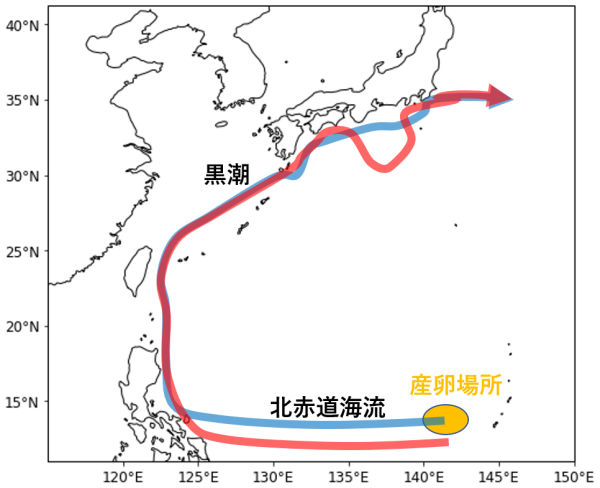

「海流変動で、日本や台湾に流れ着くシラスウナギが減少」で解説されているように、ウナギは、日本のはるか南に位置するマリアナ諸島沖で生まれます(図1)。生まれた場所から、北赤道海流と黒潮に乗って日本に流れ着きます。2017から2018年にかけては、北赤道海流が南寄りになり、産卵場所からずれていました(図1)。これも不漁の原因として考えられます。

2018年1月までの不漁の原因が海流だったとして[2] 、黒潮大蛇行と北赤道海流の変化のどちらが重要だと考えられるでしょうか。アプリケーションラボのユリン=チャン研究員[3]は、予測モデルJCOPE2で再現された海流を使って、ウナギの卵が産卵されてから日本にたどり着くまでをシミュレーションしました 。[4]

チャン研究員によるシラスウナギのシミュレーション研究については、以前にも紹介しています。

シラスウナギのシミュレーション結果

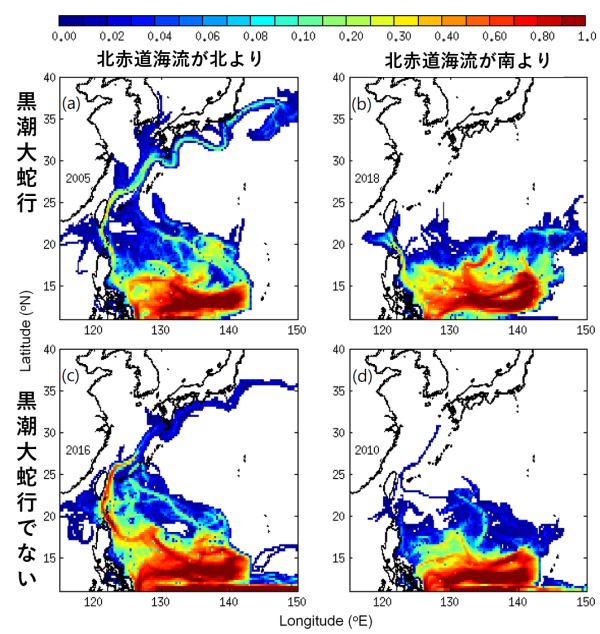

今回の研究では、黒潮大蛇行と北赤道海流の影響を見るために、黒潮大蛇行か黒潮大蛇行でないか、北赤道海流が北寄りか南寄りかで分類し、異なる4つの期間の海流でのシミュレーションにより、どのような違いがあるかを調べました(表1)。図2がそれぞれの期間のシミュレーション結果です。観測にあわせて1年目の5月から7月に卵から生まれたとして、2年目の1月までにどこに行ったかを計算しています。

まず、黒潮大蛇行かつ北赤道海流が南寄りであった2017-2018年の結果では、シラスウナギが1月までに日本にまで届いておらず(図2(b))、極端な不漁であった2018年1月の状況を再現しています。図は略しますが、4月まで計算すると遅れて日本にたどり着くシラスウナギが増える状況も再現できました。

一方で、同じく黒潮大蛇行ですが、北赤道海流が北寄りであった2004-2005年のシミュレーションでは日本までシラスウナギがたどり着いています(図2(a))。北赤道海流が北寄りの場合は、黒潮大蛇行であるかないかに関わらず、シラスウナギが日本南岸まで1月までに多数たどり着いています(2004-2005年と2015-2016年、図1(a)と(c))。逆に、北赤道海流が南寄りの場合は、1月までに日本南岸にたどり着くシラスウナギは少なくなります(2017-2018年と2009-2010年、図1(b)と(d))。

これらの結果から、2018年1月までの極端な不漁(漁期の遅れ)は、黒潮大蛇行よりも、北赤道海流が南寄りだったことが重要だと結論づけられます。

| 北赤道海流が北寄り | 北赤道海流が南寄り | |

| 黒潮大蛇行 | (a) 2004-2005年 | (b) 2017-2018年 |

| 黒潮大蛇行でない | (c) 2015-2016年 | (d) 2009-2010年 |

表1: シミュレーションに用いた、黒潮大蛇行か黒潮大蛇行でないか、北赤道海流が北寄りか南寄りかで分類した4つの海流期間。

黒潮大蛇行の効果は?

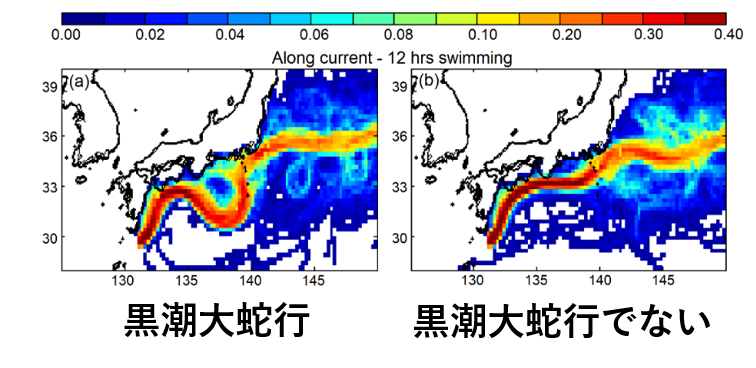

では黒潮大蛇行の影響はどう考えればよいでしょうか?赤道の効果を除いた黒潮大蛇行の影響を純粋に見るために、チャン研究員は1月から3月に鹿児島の南からシラスウナギがスタートする場合のシミュレーションも行いました。

結果を見ると(図3)、黒潮大蛇行によって確かに岸を離れた場所を通過するシラスウナギが増加するものの、黒潮大蛇行をつくる反時計回りの循環に取りこまれて、東海沿岸にはむしろシラスウナギがたどり着きやすくなります。実際、過去の報告では、黒潮大蛇行の時には静岡ではシラスウナギが豊漁とされていたようです 。[5]

ただし、シラスウナギが日本に近づいてきた場合の振る舞いは良くわかっていません。図3は、シラスウナギが海流に乗って泳ぐと仮定した場合のシミュレーション結果ですが、シラスウナギが方角を認識し海流に逆らって泳ぐ能力があると仮定すると、結果が大きく変わってきます(図は略)。黒潮蛇行の時に、現実にはシラスウナギがどのように振るまうか結論づけるためには、研究がまだ必要です。

まとめ

本研究によれば、2018年初頭のシラスウナギの極端な不漁(遅れ) は、黒潮大蛇行よりも、北赤道海流が南下したことによるものだと結論づけられます。

今回の研究の結果はこうなりましたが、ウナギの生態にはまだ謎が多く、さらなる研究が必要です。今回のシミュレーションにも多くの仮定があります。例えば、赤道で生まれるシラスウナギの量は年によって同じだとしています。漁獲や沿岸環境の変化などの人間の影響は入れていないので、これらの影響を否定するものでもありません。

チャン研究員の研究の進展は今後も紹介していく予定です。

これまでのウナギ関連の記事の一覧はこちら。

黒潮大蛇行の記事のまとめはこちら。

- [1]「2018年漁期 シラスウナギ採捕量の減少について 序:「歴史的不漁」をどのように捉えるべきか」(2018/1/22 Kaifu Lab 中央大学法学部/ウナギ保全研究ユニット)参照。↩

- [2]ここでは漁獲などの人間による影響は考えていません。↩

- [3]ユリン=チャン研究員についてはコラム「外国人研究者としてJAMSTECで働くということ」参照。↩

- [4]Chang, Y. K., Y. Miyazawa, M. J. Miller, and K. Tsukamoto, 2019: Influence of ocean circulation and the Kuroshio large meander on the 2018 Japanese eel recruitment season. PLoS One, 14, e0223262, doi:10.1371/journal.pone.0223262.

解説では省略した図や議論については、本論文を参照。↩ - [5]「平成16年度シラスウナギ試験採捕結果」飯沼紀夫・静岡県水産試験場浜名湖分場「はまな」、2005年2月号。↩