- 「みらい」(MR12-E02 Leg1)調査航海

-

2012.05.14

- 船舶名

- 海洋地球研究船「みらい」

- 航海ID

- MR12-E02 Leg1

- 期間

- 2012年3月6日~2012年3月14日

- 首席研究員

- 笠谷 貴史(海洋研究開発機構)

平成24年 3月13日(火)

天候は晴れて風も落ち着いていたものの、昨夜東北地方を通過した大型の低気圧のうねりが一日中残っていた。

前日から荒天続きで曳航体による調査は断念。継続して、金華山から南三陸町にかけての沖合い(142-10’E, 38-30’N から142-20’E, 38-50’Nまでの四方)

での

研究船からの調査の継続となった。翌朝まで調査を継続するため、マルチナロービーム測深装置による調査に加え、セシウム磁力計による観測も実施した。 研究船では定常観測として、

地球

の重力の大きさと地球磁場(水平2成分、鉛直1成分)のデータを取得している。だが、この地球磁場のデータは絶対値が正確では無いので、そ

の絶対値を精密に測定できるセシウム磁力計を曳航して測定するそうだ。

船は

大きな磁化を持っているので、その影響をなくすために船の後方300m以上も離して計測するらしい。

今日の調査海域もほぼ親潮が大きい所。7時30分現在気温2.6度、水温3.1度。しかし、観測している海域の中でも大きく水温が乱高下(1.2~5.7℃)する。

東西方向

に延びている低い水温の水塊が複数あるらしい。研究船による測線は、地形の走向に沿った南北測線で実施しているので、何度もこの測線を横切ることになる。

このような

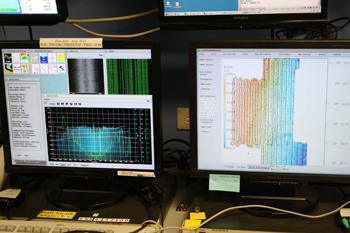

水温の変化は海底地形調査の測深に使う音波の速度に大きく影響する。音波の速度を補正する為に絶えず海水温の測定を行い、そのデータで日に3回補正を行っているが、

その温度

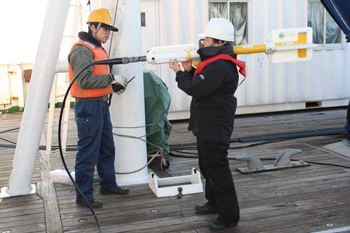

の観測に使うのがXBTやXCTDというシステム。この他に海水を流向・流速をリアルタイムで計測するシステム(ADCP)も備えており、そ

のデータからもその複雑さが読み取れる。

海流の

ぶつかり合うこの海域での調査の難しさを知る一面である。

Leg1の調査も残すところ1日。他のLegの調査と連携できるデータを出来るだけ多く取得できることを期待したい。

( by H.M )

- 調査航海日報: 「みらい」(MR12-E02 Leg2)

- 調査航海日報: 「みらい」(MR12-E02 Leg3)

- 調査計画「 海底地形・瓦礫の精密マッピングと海洋環境・生 態系の調査(「みらい」MR12-E02_leg1~leg3) 」 (調査期間:2012.03.06~2012.03.30)

- 調査報告「 海底地形・瓦礫の精密マッピングと海洋環境・生 態系の調査(「みらい」MR12-E02_leg1~leg3) 」 (調査期間:2012.03.06~2012.03.30)

関連リンク