人類の活動の影響を受けて、生態系が変化しています。しかし、どのように、どの程度変化しているかを把握するのは簡単ではありません。たとえば海では、植物プランクトンから生態系の頂点に君臨するシャチなどの肉食動物(トッププレデター)まで、多様な生物たちが関係しあっています。これまで、どうすればこの複雑な生態系の変化を把握することができるのか、さまざまな研究が行われてきました。

JAMSTEC海洋機能利用部門生物地球化学センター生元素動態研究グループの石川尚人・副主任研究員らは、生物のアミノ酸に含まれる窒素の同位体比(軽い窒素14に対する重い窒素15の比率)を分析することで、その生物が含まれる生態系の生態ピラミッドの形や生物多様性に関する情報が得られることを明らかにしました。 生態系の一部の生物を調べるだけで生態系全体の情報が得られるようになるという、画期的な成果です。その仕組みや今後の展望について石川さんにお話を聞きました。(取材・文:福田伊佐央)

生物多様性は減りつづけている

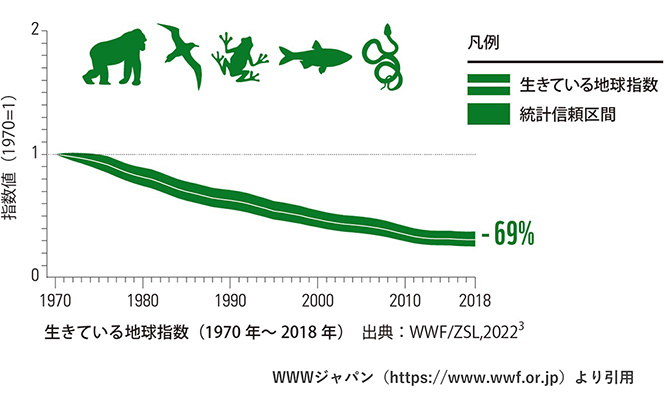

地球の生物多様性は、年々減りつづけています。たとえばWWF(世界自然保護基金)は、生物多様性をはかる指標として「生きている地球指数(LPI)」というものを発表しています。これは、陸や海、淡水に生息するさまざまな脊椎動物の個体群のサイズから割り出される指標です。

WWFが2022年に発表したレポートによると、生物多様性を示すLPIは1970年から2018年の間に69%も減少しました。

──生物種の数が多いほど、生物多様性も高くなるのでしょうか?

もちろん生物種が多いほうが、少ないよりも多様性が高いことになりますが、それだけでは多様性は評価できません。たとえば、100個体の生物が暮らすある生態系の中に、10種の生物がそれぞれ10個体ずついる場合と、同じく10種いるけれども特定の1種だけが91個体いて、あとの9種は1個体ずつしかいない場合を考えてみてください。

後者のように個体数に偏りがあると、あまり多様だとはいえませんよね。

一般に生物多様性は、生物種の数と個体の数を両方考慮しています。ただ、どんな場合でも使えるような生物多様性の指標というものはなく、場所や状況に応じて、さまざまな指標や評価方法が使われています。

「食べる・食べられる」のネットワーク

生態系の豊かさについて考えるとき、生物多様性は重要な指標の一つですが、そのほかにも大事なことがあると考えています。

それは生物どうしのつながりです。もっとも代表的な例は「食べる・食べられる」の関係性で、その関係をつないだネットワークは「食物網」とよばれます。

一般に、たくさんの生物種がいる生態系では食物網は複雑になりますし、生物種が少ないと食物網は単純になります。生物多様性と食物網は互いに影響をあたえあっています。

──「食べる・食べられる」の関係性は、いわゆる食物連鎖のことですね。

はい。たとえば海では、植物プランクトンを動物プランクトンが食べ、それを小型の魚が食べ、それをさらに大きな魚が食べて……という食物連鎖(食物網を単純化したもの)が存在します。

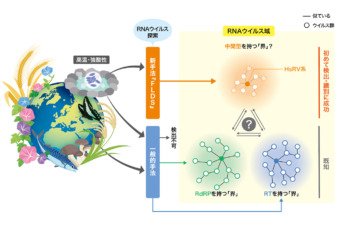

植物プランクトンから上位の捕食者に至るまでの食物連鎖を、各段階の生物の量(バイオマス)であらわしたものが「生態ピラミッド」です。一般に、上位の捕食者になるほどバイオマスは少なくなるので、ピラミッドの形になります。

──生態ピラミッドの段数は、だいたいどの生態系でも5段ぐらいなんですか?

生態ピラミッドの段数は、一般には「食物連鎖長」とよばれます。食物連鎖長は、生態系の大きさや生産性、撹乱の頻度、あるいは歴史性などによって決まると考えられています。これまでに観測された中で最も長かったのがおよそ5段で、ホッキョクグマやバイカルアザラシを頂点とする生態ピラミッドで報告されています。

生態ピラミッドの何段目にいるかを調べる方法

──食物網や生態ピラミッドがどうなっているかは、どうやって調べるのですか?

ある生態系の食物網や生態ピラミッドを明らかにするには、そこにどんな生物がどれくらいの数いて、どういった「食べる・食べられる」の関係性があるかを調べる必要があります。

海の生態系であれば、たとえば網を引いて魚を獲ってきて、解剖して胃の内容物を調べたりします。そうすれば、どんな魚がどれくらいいて、何を食べているかがわかります。このような調査を積み重ねることで、ようやく食物網や生態ピラミッドの全貌がわかります。

ただし、食べた物は時間が経つと消化されてしまいますから、胃の中に残っていたものはその生物が最近食べた物でしかありません。たまたま食べ物が豊富な時期だったり、いつもとはちがうめずらしい生物を食べた直後だったり、あるいは消化されずに残っていただけだったりする可能性もあるので、ふだんの食事の量や種類を反映しているとは限らないんです。

──たいへんな作業ですね。

そうなんです。時間と手間がかかります。実はこれは昔ながらの方法で、今はちがう方法もあります。

アミノ酸から生態ピラミッドの位置づけを見る

JAMSTECは2009年に、ある生物個体を分析するだけで、その生物が生態ピラミッドの何段目にいるかを推定する手法を開発しました。

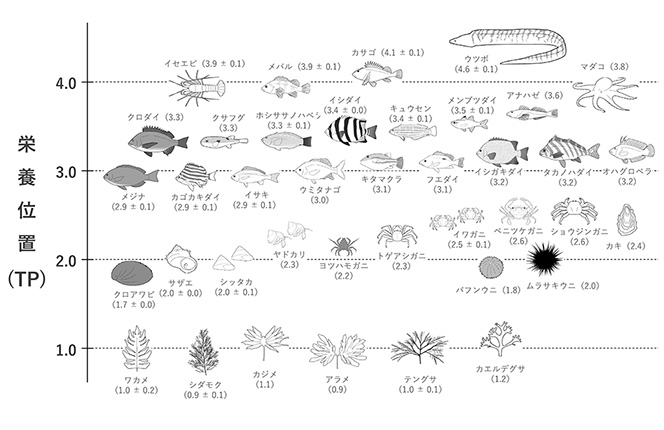

生態ピラミッドの何段目にいるかは、「栄養位置(TP:Trophic Position)」といいます。たとえば、小さい魚を採ってきてアミノ酸の窒素同位体比(軽い窒素14に対する重い窒素15の比率)を分析すると、TP=3(生態ピラミッドの3段目)などとわかるんです。

──どうしてアミノ酸の窒素同位体比を分析するだけで、生態ピラミッドの何段目にいるかがわかるんですか?

生物に含まれるアミノ酸の一つであるグルタミン酸は、生態ピラミッドの上段に行くにつれて、窒素の同位体比が増加することがわかっています。一方で、フェニルアラニンは、生態ピラミッドの下段から上段まで、窒素の同位体比がほとんど変わりません。この性質を利用すれば、自分の知りたい生物を調べるだけで、その生物の栄養位置(TP)を推定することができます。

さらに、さまざまな生物を採ってきてアミノ酸の窒素同位体比を分析すれば、生態ピラミッドのそれぞれの段にどんな生物がいるかがわかり、生態ピラミッドの全体像を明らかにすることができるというわけです。

上の図は、実際に神奈川県の湯河原海岸の周辺にいる生物たちのアミノ酸の窒素同位体比を分析して、各生物の栄養位置(TP)を求めたものです。生態ピラミッドの土台となる海藻から、頂点に君臨するウツボまで、ピラミッドの各段にどんな生物がいるかがわかります。

「富士山型」と「東京タワー型」の生態ピラミッド

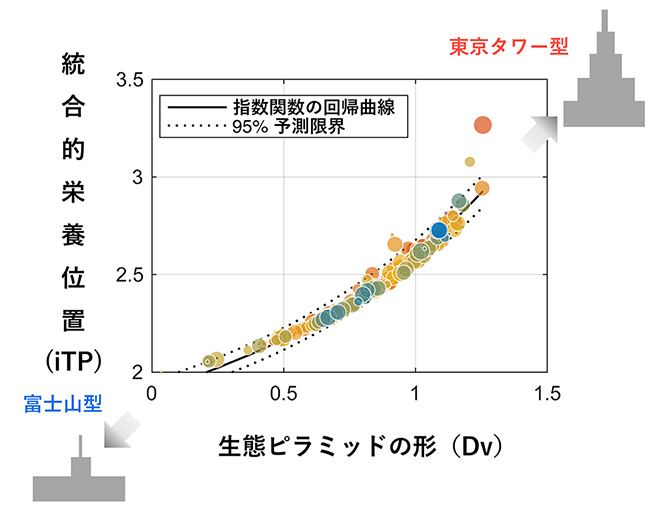

ある生態系から採取してきた生物たちを、1個体ずつではなく、丸ごとすりつぶしてアミノ酸の窒素同位体比を分析すれば、それらの生物たち全体を代表する栄養位置(TP)がわかります。これを「統合的栄養位置(iTP:integrated Trophic Position)」といいます。

iTPは、各生物個体の栄養位置(TP)を生物量(バイオマス)で加重平均して得られる値です。たとえばTP=2の動物プランクトンとTP=3の小型魚を採ってきて、丸ごとすりつぶして分析したら、プランクトンと魚のバイオマスの割合に応じて、iTP=2.8などといった値が得られます。

研究の結果、この統合的栄養位置(iTP)の値は、生態ピラミッドの「形」と関係あることがわかりました。

──生態ピラミッドの「形」とはどういうことですか?

生態系の中に、どんな生物がどれくらいいるかによって、生態ピラミッドはさまざまな形になります。食物連鎖の段数が少なくて横に長い富士山のような形になることもあれば、段数が多くて縦に長い東京タワーのような形になることもあります。

統合的栄養位置(iTP)の値と生態ピラミッドの形の関係について調べたところ、iTPの値が小さい生態系では生態ピラミッドの形が横長の富士山型に近くなり、iTPの値が大きい生態系では縦長の東京タワー型に近くなることがわかりました。

──生態系にとってどちらの形がよいとか悪いとかはあるんですか?

東京タワー型のほうが、土台となる植物プランクトンがつくったエネルギーが頂点の生物まで無駄なく伝わっているので、効率がよい生態系だといえるかもしれません。

しかし、生態系の安定性を考えれば、土台となるプランクトンのバイオマスが多い富士山型のほうが環境の変化に対して強い可能性もあります。そのため、どちらの形が生態系にとってよいか悪いかは、一概にはいえません。

一部の生物から、生態ピラミッド全体の形がわかる!

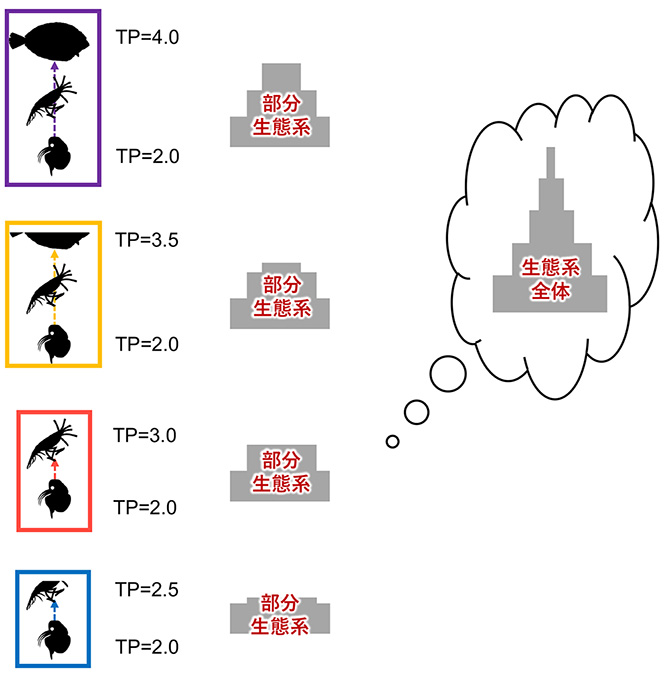

──統合的栄養位置(iTP)は、あくまでも分析に使った生物たちの栄養位置ですよね? たとえば、動物プランクトン(TP=2)と小型魚(TP=3)をまとめてすりつぶして分析して得られるiTPが示すのは、動物プランクトンと小型魚だけの部分的な生態系のピラミッドの形ということですか?

その通りです。生態系の一部の生物だけを分析したら、生態系全体ではなく、一部の生物たちがつくる部分的な生態系のiTPが得られます。そのiTPが示すものは、部分的な生態ピラミッドの形です。

部分的な生態系だけを見ても仕方ないと思うかもしれませんが、実はそうではありません。研究の結果、部分的な生態系のピラミッドの形と、生態系全体のピラミッドの形は相関していることがわかりました。

たとえば生態ピラミッドの2段目と3段目だけを調べてみて、その形が横長(富士山型)だったら、その上下の段を含む全体のピラミッドの形も横長(富士山型)になっていると考えられるんです。

──一部の生物を調べるだけで、生態系全体のピラミッドの形がわかるなんて、すごいですね!

昔の生態系の情報も得られる

はじめに生物多様性の話をしましたが、生物多様性が高くなれば、ある生物にとっては食べ物の多様性も高くなります。食べ物の多様性が高いと、食べ物のTPの多様性も高くなることがあります。たとえば、われわれ人間でも、野菜(TP=1)と肉(TP=2)と魚(TP=3)をバランスよく食べると、TPの多様性が高くなります。すべての生物で、これと同じことを積み上げてできるのが生態ピラミッドなので、その形は生物多様性とも密接にかかわってきます。

生態系の一部の生物たちを採ってきて、アミノ酸の窒素同位体比を分析すれば、その生態系全体の生態ピラミッドの形がわかります。さらにはそこから、生物多様性に関する情報も得られるということです。

──生態系の一部の生物のアミノ酸の窒素同位体比を分析するだけで、多様性の情報まで引き出せるんですね!

従来の方法で生態ピラミッドの形や生物多様性の情報を得るには、時間と手間がかかって大変でした。それが一部の生物たちのアミノ酸の窒素同位体比を分析するだけで、それらの情報が得られるようになったわけです。今後はこれまで調査できていなかったいろいろな生態系で、この方法を使っていきたいですね。

──深海など、生態系の調査がむずかしい場所でとくに威力を発揮しそうですね。

さらにこの方法のよいところは、「昔の生態系」の情報も得られる可能性があるという点です。

──どうやって昔の情報を得るのですか?

何十年も前に採取されてホルマリン漬けにされた生物からでも、アミノ酸の窒素同位体比を分析すれば、統合的栄養位置(iTP)の情報を得ることができるのです。

たとえば、ある海域で定期的に採取された魚やプランクトンなどのサンプルが、ホルマリン漬けにされて何十年分たまっていたら、それらを分析することで、その生態系の生態ピラミッドが時間とともにどのように変化したかを知ることができます。

豊かな生態系を維持していくために

──今後はどのように研究を進めていく予定ですか?

陸上の生態系にもiTPから生態ピラミッドを推定する方法を展開していきたいですね。実はこの方法はまだ海や川などの水中の生態系でしか、有効性が確認できていません。

水中の生態系は、網ですくえば、そこにすむ生物をある程度採取できますが、陸上ではそう簡単にはいきません。陸上には陸上で適したサンプリングのやり方があります。今後は陸上の生物を研究するグループと協力しながら、まずは土の中の生態系などから調査していきたいと考えています。

地球温暖化の問題に対して、生態ピラミッドの形がどういった役割を果たしているのかについても調べていきたいと思っています。

生態ピラミッドの形は、植物プランクトンが二酸化炭素を吸収してつくりだした有機物(エネルギー)が、どのように生態ピラミッドの上段の生物たちまで転送されていくかを示しています。つまり、生態ピラミッドの形は、生物が環境中から吸収した二酸化炭素をどのように利用しているかを反映していると考えられるんです。

──なるほど。生態系の研究は、いろいろな分野の研究につながっているんですね。

地球は今のところ宇宙で唯一の「生命の星」ですが、宇宙探査が進めば、近い将来、地球以外の星でも何らかの生命が見つかる可能性があります。そうなれば大発見ですが、もし仮にそうなったとしても、地球みたいに「豊かな生態系がある星」は、そう簡単には見つからないのではないでしょうか。

なぜ地球がこれほど豊かな生態系を持っているかといえば、それはやはり生物たちの種類や数だけでなく、つながりが重要なのだと考えています。地球の環境や豊かな生態系をこれからも維持していくために、生態系にとって何が大事なのか、複雑そうに見えるつながりのウラにかくされている秘密を明らかにしていきたいと思います。

取材・文:福田伊佐央

撮影:市谷明美(講談社写真部)

取材・図版協力:海洋機能利用部門生物地球化学センター 石川 尚人 副主任研究員