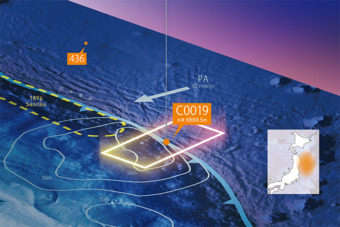

地球深部探査船「ちきゅう」によるIODP(国際深海科学掘削計画)第405次航海「JTRACK(ジェイトラック)」(日本海溝巨大地震・津波発生過程の時空間変化の追跡:Tracking Tsunamigenic Slip Across the Japan Trench)が進められています。

12月20日まで続けられるこのプロジェクトの最新成果として、東北地方太平洋沖地震の震源域におけるプレート境界域の掘削・地質コア試料の採取に成功したそうです。約7000mの海底から海底下約1000メートルの掘削は、海洋科学掘削としては世界一にもなるものです。これまでの掘削の様子、そしてこの成果が今後の地震研究に対してもつ意味を「JTRACK」の共同首席研究者の小平秀一さん、プロジェクト統括の江口暢久さんに伺ってみました。(取材・文:岡田仁志)

水深約7000mの海底から直径50cmの孔を探せ!

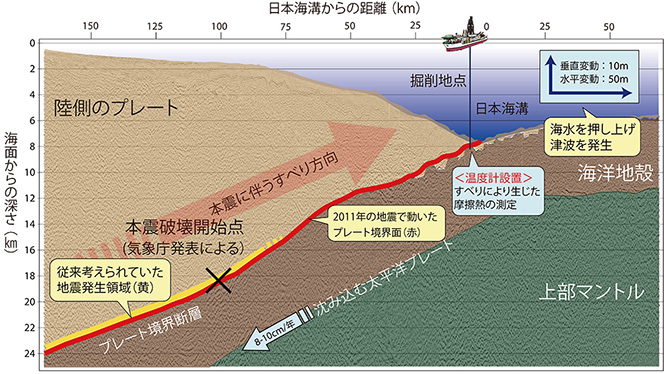

2012年4月に行われた東北地方太平洋沖地震調査掘削「JFAST(ジェイファスト)」以来、12年ぶりに行われている地震断層の掘削調査「JTRACK」。3カ月以上におよぶ行程にはさまざまな目的がありますが、まずは12年前の「JFAST」で海底下の温度計測に使用した掘削孔内に、再び温度計を設置する作業(フェーズ1)が行われました 。

「JFASTでの温度計測の結果から断層周辺で地震が起きると割れ目に沿って流体が移動し、そこの温度が上昇することが推測されました。地震発生に重要な影響を及ぼすと考えられる流体の通り道や流体の量を明らかにするのが、温度計測の目的です」(JTRACK共同首席研究者・小平秀一さん)

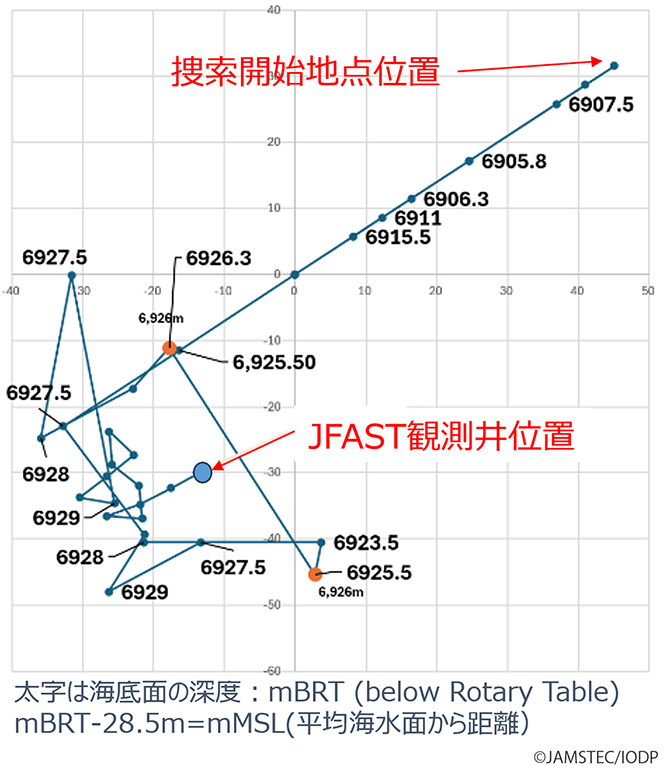

フェーズ1は、JFASTの掘削孔を探すことから始まりました。

12年前に掘削した場所は、水深約7000メートルの海底です。そこからウェルヘッドという孔口装置の頂部が出ていますが、その直径は50センチメートル程度しかありません。

12時間かけて見つかった「JFAST」の掘削孔

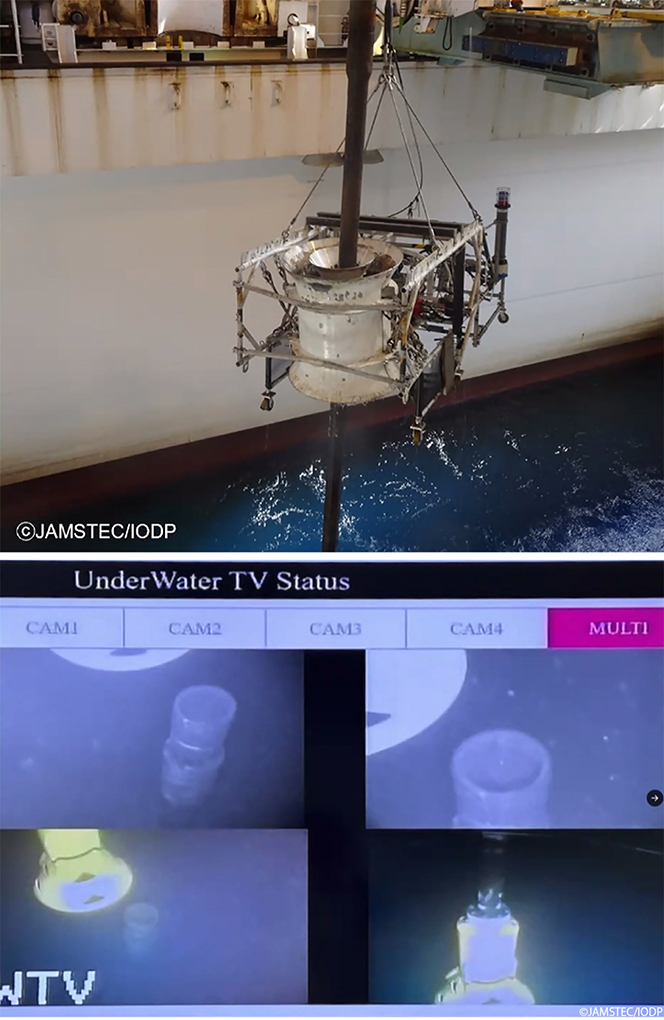

その捜索には、船から海中に下ろしたパイプに装着した「アンダーウォーターTV」という装置を使用します。これは4台のカメラやソナー(音波探知機)、ライトなどを備えており、海底の様子を船上でモニターすることができます。

JTRACKプロジェクト統括の江口暢久さんによると、このアンダーウォーターTVによる掘削孔の捜索には、12時間を要しました。

「12年前に掘削したときの船の位置は緯度・経度ではっきりわかっていますが、船から下ろすパイプは波や海流の影響でたわむので、孔口装置がその真下にあるわけではないんです。

そもそもGPSの情報には誤差がある上に、今回は黒潮の影響が強いために、アンダーウォーターTVをつけたパイプが大きくたわんで、位置が80メートルほどズレていました。12年前は、こんなに北のほうまで黒潮が流れていなかったんですよ」(江口さん)

「それもあってなかなか見つからず、『12年のあいだに泥で埋まってしまったのではないか?』『いや、そんなに堆積することはないはずだ』といった話も出ていました」(江口さん)

全長210mの「ちきゅう」を海上で静止させる技術!

アンダーウォーターTVはパイプに通されているので、その映像をチェックしながら捜索するには、船自体を動かすしかありません。捜索開始地点から「ちきゅう」がたどった軌跡を見ると、じつに細かく方向を変えて位置を微妙に調整していたことがわかります。

「本来、船は動くのが仕事ですが、『ちきゅう』のような掘削船は、海底に突き刺したパイプが折れたり抜けたりしないよう、その場所でじっと停まっていられる性能が求められます。この停まっている性能があるから、ちょっとだけ動かすこともできるんですね。停めた状態を緩めると、少しだけ動く。方向と移動距離を指示すると、高い精度でそこに移動します。

今回は50センチメートルぐらいのレベルで細かく船を動かしながら、12時間かけてやっと孔口装置を発見しました。すごいテクノロジーですよね。僕自身、これにはいつも感動します(笑)」(江口さん)

0.25mmの針金を10m下の直径1mm以下の孔に通す!

見つけたJFASTでの掘削孔に設置する温度計は、1000分の1度まで測れるもの。掘削孔の温度を、深さごとに計測するため、温度計をロープで数珠つなぎにします。そのため、約22センチメートルの温度計を57個つなぎました。

「まず、ドリルパイプの先につけた漏斗状のリエンゲージツールを、井戸の入口にかぶせます。それからドリルパイプを通して数珠つなぎの温度計を船上から下ろしていき、JFASTのとき掘削孔の中に入れたままにしてあるチュービングという金属の筒の中に設置するわけです」(江口さん)

この再入孔作業も、簡単ではありません。船上から海底までの距離は、7000メートル。パイプの直径は17センチメートル、それを挿入する入口は直径わずか50センチメートルです。

「想像がつきにくいかもしれませんが、700分の1のスケールで考えると、その難しさがわかっていただける。10メートル下にある直径1ミリメートルの孔に、0.25ミリメートルの針金を通すのと同じことです。

高さ10メートルというと、3階建てビルの屋上ぐらいでしょうか。アンダーウォーターTVの映像を見ながら慎重に作業をするのですが、最後にモノをいうのは、パイプのハンドリングを専門に行う熟練ドリラーたちの匠の技ですね」(江口さん)

ちなみに今回のJTRACKで温度計を設置するのは、JFASTの掘削孔だけではありません。フェーズ2の掘削同時検層(LWD)とフェーズ3の掘削コア試料採取を終えた後、最後のフェーズ4では、JTRACKで新たに掘削する孔内にも温度計を設置する予定です。

フェーズ2は新しい孔の掘削と同時検層

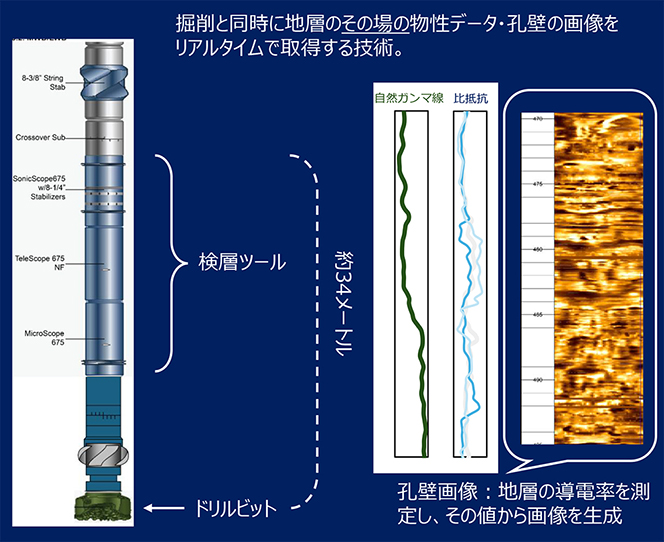

無事に温度計の設置を完了し、JTRACKは9月14日からフェーズ2の「掘削同時検層(LWD)」に進みました。これは、掘削しながら、電気伝導度や地震波速度など、浅部から深部までのさまざまな物理的データを検出するミッションです。

「LWDでは 、掘りながら比抵抗(電気抵抗率)を測定することで、孔の内側のイメージを取ることができるんですよ。比抵抗の差で、水が通りやすい場所と通りにくい場所がわかると、通りやすいところには外から力がかかって隙間ができたのだと考えることができます。その部分には縦に黒い筋が入ったりするので、どの方向からどのくらいの力がかかっているかがわかるんです。

また、たとえば自然ガンマ線の強さも測定します。粘土層は放射線を出す元素を多く含んでいるので、ガンマ線を計ることで地層の判定ができるんですね。さらに、岩石の硬さを知るために、音を出して音波の伝わる速度を測ることもします。」(江口さん)

プレート境界域、そして沈み込む前のプレートを

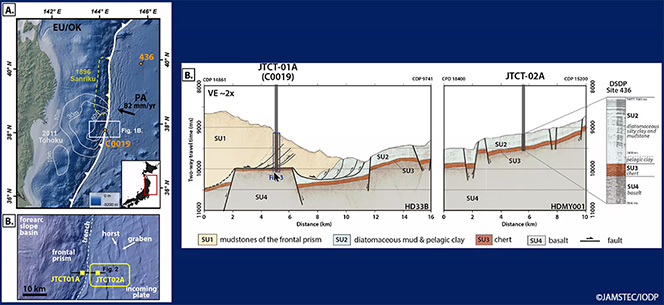

フェーズ2でLWDを実施するのは2カ所。1つ(JTCT-01A)は東北地方太平洋地震を引き起こした陸側のプレート境界域で、JFASTの調査地点から30メートルほどの近距離です。

もう1つ(JTCT-02A)は海側で、陸側のプレートに沈み込む前の太平洋プレート。こちらは「沈み込みの前の状態」と考えることができるので、2地点を比較することで空間的な変化を調べることができます。

陸側のLWDは9日ほどかけて9月22日に完了。水深6897.5メートルの海底から、さらに980メートルまで掘削しました。

総ドリルパイプ長は7906mの世界最長記録に!

掘削作業は海面から28.5メートルの高さの船上から始まるので、それを加えると、総ドリルパイプ長は7906メートル。これは海洋科学掘削の世界最長記録です。

「この世界には水深や海底からの距離などいろいろな記録がありますが、総ドリルパイプ長では最長となりました。パイプは1本あたり約9.5メートル。それを830本ほどつないだことになります。

ただし船上から1本ずつ下ろしていくわけではありません。まず『スタンド』と呼んでいる4本1組のセットを組みます。スタンド1つは約38 メートルですから、200本以上になりますね。

パイプはそれぞれ重さや材質などが異なるので、スタンドも1種類ではありません。下のほうで使うスタンドと上のほうで使うスタンドは違うので、決まった順番で下ろしていくことになります」(江口さん)

LWDによって得られた高精度のデータ

9月23日からは東側に移動して、太平洋プレートのLWDを開始。こちらは海底下480メートルまで掘削して、10月1日にフェーズ2の作業をすべて完了しました。その頃は台風が接近していましたが、大きな影響はなかったようです。

「掘削の最中に台風が来ると、いったんパイプを抜いて逃げなければいけません。台風がおさまってから同じ場所・孔に戻って掘削同時検層を続きから行うのはほぼ無理なので、新たに掘削をやり直すことになります。でも今回は、ちょうどLWDが終了してパイプを上げたときだったので、問題ありませんでした」(江口さん)

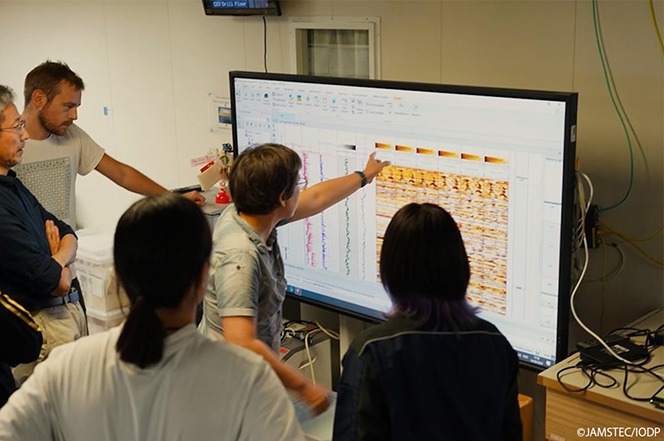

小平さんによると、このLWDでは「12年前のJFASTのときよりセンサーのクオリティが向上していることもあって、より高精度のデータが取れました」とのこと。船上では、すでにそのデータを見ながら研究者たちが活発な議論を始めています。

陸側では、地震を起こしたプレート境界域を貫通する形で測定できたので、地震から13年経った現在、断層周辺にどういう力がかかり、それによって強度の変化が進んでいるかどうかを議論できるだけの十分なデータが取れました」(小平さん)

12年間でプレート境界断層はどのように変化したのか?

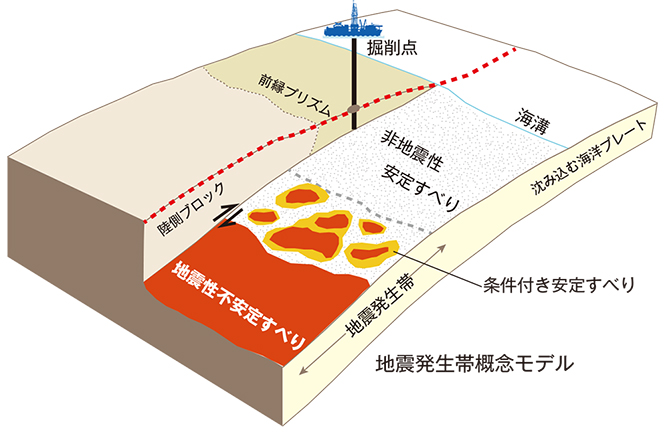

12年前のJFASTでは、地震から1年後の断層に「東西方向に引っ張る力」が働いていることがわかりました。今回のJTRACKでは、それから12年後の現在、力のかかり方がどう変化しているかが大きな注目点です。

「2011年3月11日に大きくすべったプレート境界の浅部自体が固着していて、あの地震を起こすだけの力を溜めることができたのか。それとも、浅部は非固着なので力を溜めることができず、もっと深い部分で力を溜めていた断層がすべったことで、浅部が受動的に大きくすべったのか。私たちが見たいのはそこです。それを検討するためのデータが、今回のLWDで取れました」(小平さん)

<JTRACKプロジェクトページはこちら>

○航海中の情報を更新中

次の記事「東北沖地震震源域・プレート境界断層の掘削に成功。海溝型巨大地震のメカニズム解明に向けて」では、プレート境界断層の地質コア試料の採取に成功したそのミッションの様子と日本海溝での巨大地震について何がわかるのかを紹介します。

•取材・文:岡田仁志

•取材・図版協力:

JAMSTEC理事 小平秀一

研究プラットフォーム運用部門 部門長 江口暢久

記事

【ライブ配信】ちきゅうLIVE!-Project JTRACK-

<LIVE配信日時(予定)>

2024年12月20日(金)帰港中継 08:00~、船内大潜入 13:00~

<視聴方法>

JAMSTECの公式YouTubeチャンネルとニコニコ生放送にて配信します。 ぜひチャンネル登録をお願いいたします。

<プログラム概要>

地球深部探査船「ちきゅう」船上から、深海掘削の様子やラボでの研究活動の様子をライブで紹介します。皆様からのご質問に乗船研究者がお答えしたり、最新の映像をお見せしながら解説を行ったり。 船の上のどんなシーンが見られるかは配信当日までお楽しみに!