JAMSTECが誇る有人潜水調査船「しんかい6500」。その名のとおり、人を乗せて水深6500メートルの深海まで潜ることができます。定員は3名です。

地球環境部門海洋生物環境影響研究センター海洋プラスチック動態研究グループの池上隆仁(いけのうえ・たかひと)副主任研究員は、2024年7月に初めて「しんかい6500」に乗って深海の調査を行いました。「しんかい6500」での調査とは、いったいどのようなものなのでしょうか? その貴重な体験談を語ってもらいました。(取材・文:福田伊佐央)

17年ぶりに思い出の船に乗って出航

──どういった目的で「しんかい6500」での調査を行いましたか?

池上隆仁副主任研究員(※以下敬称略):深海に存在するマイクロプラスチックとプラスチックごみの分布を調査するために「しんかい6500」に乗り込みました。

「しんかい6500」の母船は「よこすか」という研究船です。実は「よこすか」は、私がまだ大学4年生だった2007年に初めて研究航海で乗った思い出の船なんですよ。当時はオホーツク海の海底の泥を取るための航海でした。またその船に乗って、今度は「しんかい6500」に乗れるなんて、感慨深かったですね。

──「しんかい6500」でどこに潜ったんですか?

池上:2024年7月4日に、青森県東方沖の日本海溝付近の海底谷(水深約4300メートル)に潜りました。「しんかい6500」の潜航時間は全体で8時間と決まっています。ただ、4300メートルまで潜るのも、そこから浮上するのも2時間ぐらいかかるので、深海での調査時間は4時間ぐらいです。

潜水調査のあいだは気が抜けない!

──「しんかい6500」での潜水調査のさいに重要なことはなんでしょうか?

時間が限られていて、さらに、「しんかい6500」の移動速度はそんなに速くないので、効率的に調査するためには、どこをどういうふうに調査するかという、事前の計画がとても重要です。

潜航中は、パイロットの二人が「しんかい6500」を操縦しますので、私は自分が座っている左側の窓を見ながら、海底を観察し、発見したプラスチックごみの映像や写真を撮ったり、それらの採取をお願いしたりします。

「しんかい6500」は急な動きはできないので、取りたいサンプルを見つけたらすぐに言わないと通り過ぎてしまうんです。

「しんかい6500」に乗り込み、いざ深海へ!

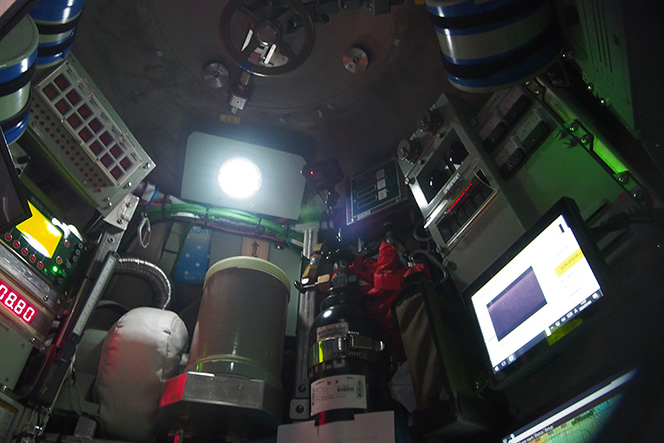

──この写真は何ですか?

池上:「しんかい6500」に乗り込むと、クレーンで吊り上げられて海に下ろされます。これは吊り上げられたときに窓から撮影した1枚ですね。観覧車に乗っているときのように、ちょっとぐらぐらします。

海に入ると、少しずつ深海に向かって沈んでいきます。窓の外はどんどん暗くなっていって、水深200メートルぐらいになるともう真っ暗です。でも、タオルを頭にかぶって船内のモニターの光などをさえぎりながら窓の外を見ると、発光するプランクトンなどはたくさん見えるんです。

だんだんと変化していく深海の風景

池上:水深200メートルから1000メートルにかけての世界は、人間にとっては暗いんですが、深海の生物にとってはまだまだ明るくて、「トワイライトゾーン」とよばれます。

じつは、以前、トワイライトゾーンにおける原生生物による有機炭素輸送の重要性に関する論文を書いたことがあるので 、そこを実際に自分が降りて自分の目で見ることができて、興奮したし、感動しましたね。

──深海に潜ると、船内の環境はどうなりますか?

池上:深く潜るにつれて船内もだんだん寒くなってきて、最終的にまわりの海水温は約1.4℃まで下がっていましたが、機器等の排熱ファンの影響もあって、室温は十数度くらいだったと思います。ただ、観測中は窓の近くでずっと観察をしており、金属部分から伝わる冷気のせいで室温よりも局所的には寒いと感じます。

潜ったのが7月で海上は暑くて、結構温度差はありましたけど、寒くなることはもちろん聞いていたので、しっかり防寒対策を取って乗り込みました。

映画で見る潜水艦では、深海に潜っていくと水圧がかかってミシミシッといった音がしますが「しんかい6500」では、そういう音もせず、基本的に静かですよ。

──調査時間が8時間もあると、お腹も空くし、トイレにも行きたくなりそうです。

池上:目的の水深に到着すると忙しくなるので、下に潜っていく途中で、用意してもらったサンドイッチを食べました。潜航中に食べる軽食は、お腹をこわさないようにちゃんと新しいものをつくって持たせてくれます。

「しんかい6500」の船内にトイレはありません。トイレは基本的にがまんするんですけど、車が渋滞したときに使うような簡易トイレを持っていきますし、念のために大人用オムツも着用します。

あっという間に過ぎた調査時間

──深海での調査はいかがでしたか?

池上:事前の計画どおりにプラスチックごみやマイクロプラスチックを含む海底の泥のサンプルなどを採取することができました。目的の水深に着いてからはずっと忙しくて、あっという間に時間が過ぎましたね。

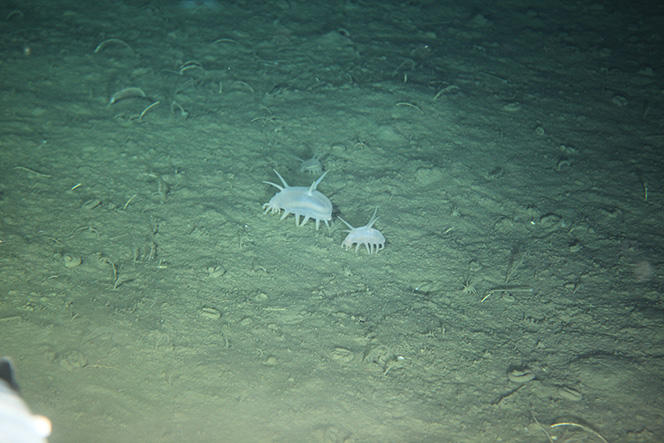

調査以外の写真をとる余裕はほとんどなかったんですが、海底に「センジュナマコ」がたくさんいたので撮影しました。ツノが生えているようなかわいい見た目で、トボトボ歩いていて面白かったです。

浮上後に待っていた“ある儀式”とは!

池上:水深4300メートルでの調査が終わると、日本海溝の西側斜面に沿って浮上しました。実際に日本海溝の斜面を見てみると、本当に、崖みたいに急なんだなと思いましたね。いろんな海底の地形は、事前に地形図を見てもちろん知っていたわけですけれど、実際に見てみるとそのすごさに気づかされます。

2時間かけて海面まで浮上してきて、無事に母船に回収されました。

実は「しんかい6500」で初めて潜航した人にはお決まりの儀式があります。それは氷水をぶっかけられるというものです。

──え! 寒そうですね。

池上:7月なので大丈夫ですよ。元々は海外の研究者が始めたものだったらしいんですが、お決まりの儀式になっています。無事に調査が終わった達成感もあって、楽しかったです。

──初の「しんかい6500」での調査を終えて、どんな感想をお持ちですか?

池上:深海の様子は写真や映像では見ていましたが、実際に自分で見て体験するのはまったく違い、とても貴重な体験でした。

深海のプラスチック汚染を調査するために潜ったわけですが、おそらく津軽海峡を通って日本海側から流れてきたと思われるハングル文字が印刷されたプラスチックごみも見つかりました。ほんとうに深海までプラスチック汚染が進んでいるんだなと実感します。やはり自分の目で見ることは大事だと思いましたね。

<池上さんのほかの記事はこちら>

日本近海は世界でも有数の海洋プラスチック汚染海域だった!? 太平洋から北極海まで流れ込んでいる、その存在量を観測データから推定すると

取材・文:福田伊佐央

撮影:松井雄希/講談社写真部

取材協力・図版提供:海洋研究開発機構