海洋プラスチック汚染が進行しています。「マイクロプラスチック」とよばれる小さなプラスチックの破片が、表層から深海底まで海洋の至るところで見つかっており、これらは生物の体内からも検出されています。ただし、マイクロプラスチックが海洋をどれだけどのように移動しているのかは、まだほとんど解明されていません。

JAMSTEC地球環境部門海洋生物環境影響研究センター海洋プラスチック動態研究グループは、太平洋や北極海などでマイクロプラスチックの存在量を調査しています。マイクロプラスチックは世界の海にどれだけ広がっているのでしょうか。同グループの池上隆仁(いけのうえ・たかひと)副主任研究員にお話を聞きました。(取材・文:福田伊佐央)

アジアから大量のプラスチックごみが海へ流出している

──そもそも、マイクロプラスチックとは何ですか?

定義としては、5ミリメートル以下の小さなプラスチックの破片をマイクロプラスチックと呼びます。数ミリメートルサイズのものも、目に見えないような1マイクロメートル(1000分の1ミリメートル)以下のものもまとめてマイクロプラスチックと呼ぶので、サイズの幅はすごく広いですね。

マイクロプラスチックは、基本的に大きなプラスチック製品だったものが、熱や紫外線などによって劣化して細かくなったものです。身近な例でいえば、プラスチックの洗濯ばさみを屋外でずっと使っていると、ボロボロになって表面が粉状になってきますよね。あのようにして細かくなったものがマイクロプラスチックです。

──このマイクロプラスチックは、どこから海にやってくるのでしょうか?

海に存在するマイクロプラスチックのほとんどは、陸から流出してきたものです。道端や川、海岸などに散逸した包装容器やビニール袋などのプラスチックごみが海に流れ出して、最終的にマイクロプラスチックになります

発展途上国ではごみの管理が不十分なことが多く、大量のプラスチックごみが道端や川に直接捨てられて、そのまま海に流れ出していることもあります。とくにアジアではプラスチックごみの流出量が多く、河川を通じて世界の海に流出するプラスチックごみの大部分は、東アジアと東南アジアからだと言われています。

日本は世界的に見てもプラスチックごみの管理がしっかりしている国です。しかし、大量のプラスチック製品を生産して使用しているので、流出する率はわずかだとしても、日本から海に漏れ出すプラスチックの量は少なくありません。

マイクロプラスチックを採集し、存在量を推定する

──海に流出したプラスチックごみは、その後どうなるんですか?

プラスチックごみの半分以上はポリエチレンやポリプロピレンなど水よりも軽い材質ですので水に浮いて漂いますが、浮いているうちに劣化して小さくなっていきます。つまり、マイクロプラスチックになっていきます。

プラスチックごみやマイクロプラスチックは、そのうち生物や泥が付着するなどして重くなり、深海へと沈んでいきます。ただし、マイクロプラスチックがどれくらいのペースで海底に沈んでいくのかなど、海におけるプラスチックの挙動はまだよくわかっていません。

そこで私たちの研究グループは、海の中のマイクロプラスチックの存在量やどれくらいのペースで深海に沈んでいるかを調べています。

──小さなプラスチックがどれくらい沈んでいるかを、どうやって調べるんですか?

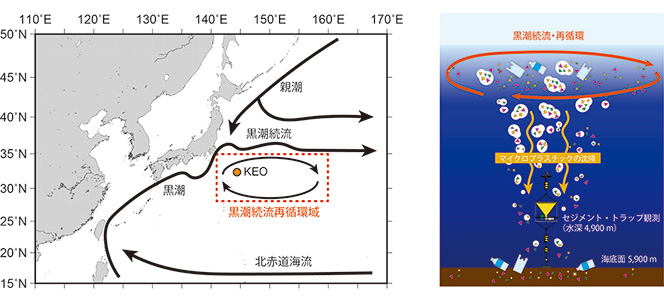

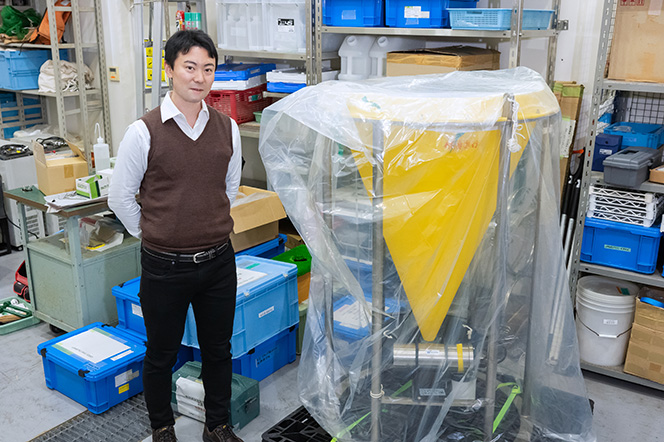

たとえば「セジメント・トラップ」という装置を使って、沈んでくるマイクロプラスチックを集めます。セジメント・トラップは大きなろうとの下に、沈んできたマイクロプラスチックなどの粒子を集める複数のボトルが付いた装置です

ボトルの中には防腐剤としてホルマリンが入っています。設定した時間が経つと次のボトルに切り替わるようになっていて、1回設置したら1年間自動で任意の時間間隔で(例えば10日ごとに)試料を採集しつづけてくれます。

日本近海の海域では年間2.8万トンのマイクロプラスチックが沈降している

最近の観測結果でいえば、房総半島沖の水深4900メートルの海中にセジメント・トラップを設置してマイクロプラスチックを約2年間採集し、マイクロプラスチックの沈降量を推定しました(*1)。

──マイクロプラスチックについてどんなことがわかりましたか?

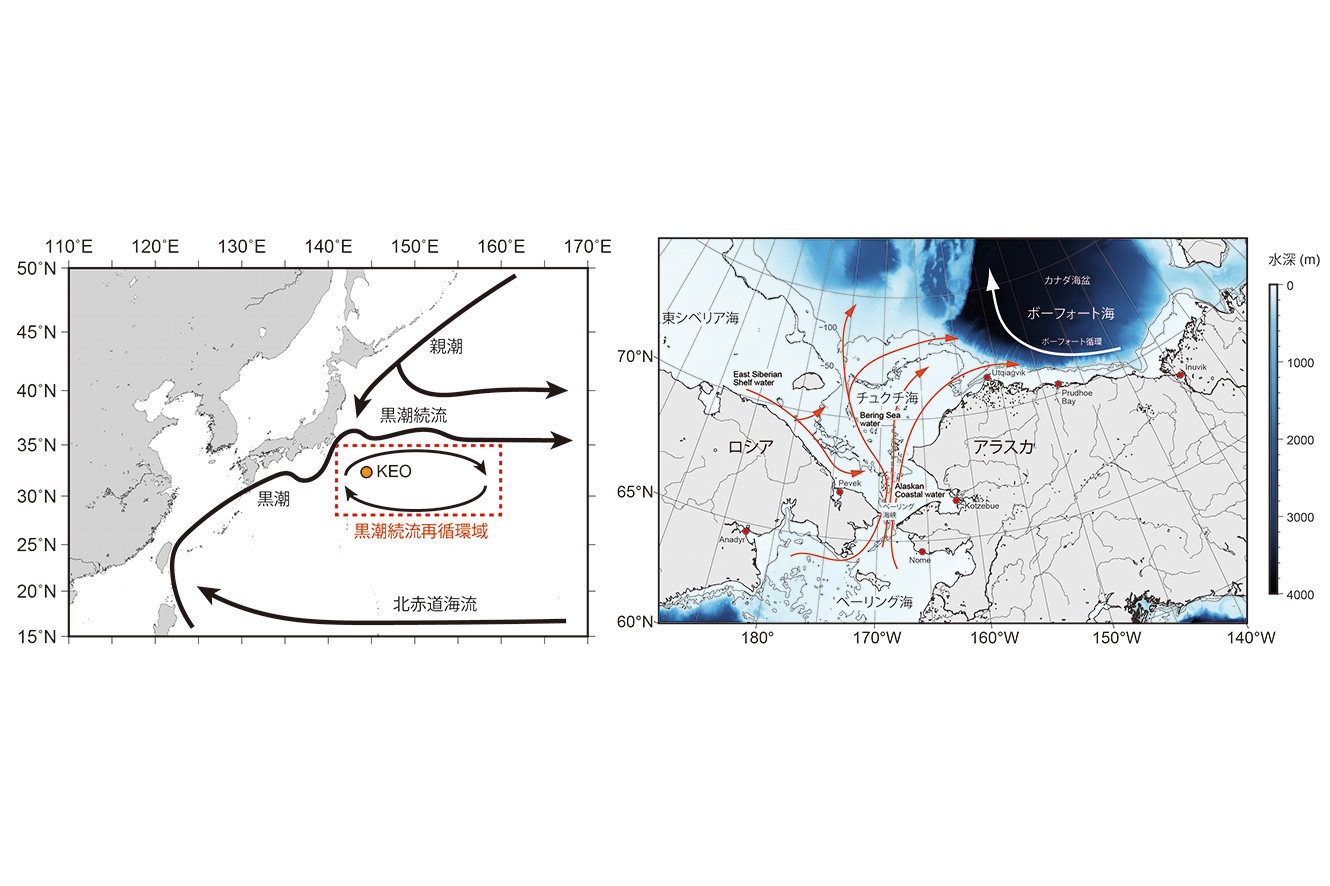

試料を採集した場所は、房総半島沖の「KEO」と呼ばれる観測点です(左図)。

東アジアと東南アジアで海に流出したプラスチックごみは、黒潮に乗って日本近海にやってきます。そのため、日本近海は実は世界的に見ても海洋プラスチック汚染がひどい海域で、表層のマイクロプラスチック濃度は世界平均の約27倍もあります。

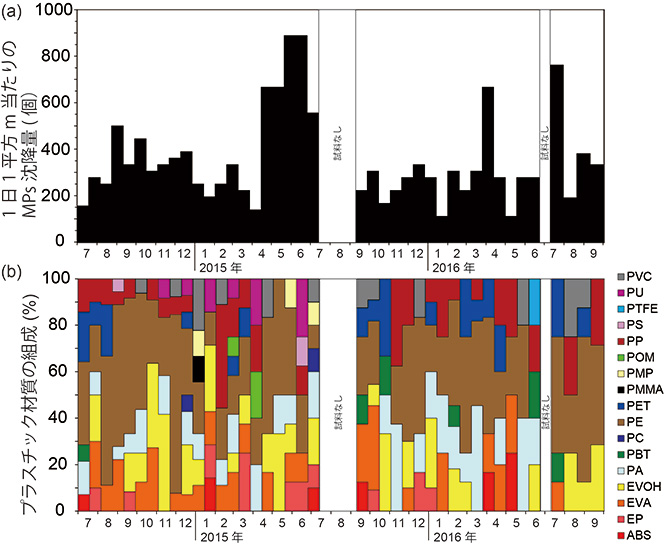

約2年にわたって採集された試料からは、すべてのボトルでたくさんのマイクロプラスチックが検出されました。マイクロプラスチックの沈降量を求めたところ、観測期間中は平均で1日1平方メートル当たり352個のマイクロプラスチックが沈降していたことがわかりました。

観測点の周辺海域全体で考えると、年間2.8万トンものマイクロプラスチックが深海まで輸送されていると推定されました。

大西洋では1点観測例がありますが、太平洋の深海でマイクロプラスチックの沈降量が観測されたのはこれが初めてです

マリンスノーがマイクロプラスチックを深海まで運ぶ

沈降量に季節変化があることもわかりました。「マリンスノー」の沈降量の季節変化とほぼ同期していたので、マイクロプラスチックは、主にマリンスノーによって深海まで運ばれていることが推測できました。

──マリンスノーとは何ですか?

マリンスノーというのは、プランクトンのふんや死がい、鉱物粒子、バクテリアの粘液などが集まって粒子状になり、深海へと沈んでいくものです。海洋沈降粒子ともいいます。

大きさは数ミリ程度で、海中を雪が降るように沈んでいくので、マリンスノーと呼ばれています。大きなマリンスノーだと、1日に100〜200メートル程度の速さで沈んでいきます。

マリンスノーは深海への有機物の輸送において非常に大きな割合を占めています。マイクロプラスチックは単独だと軽くてなかなか沈まないものが多いので、マリンスノーに取りこまれることが、マイクロプラスチックの主要な沈降プロセスだと考えています。

池上さんの研究を詳しく知りたい方はこちらも

*1:房総半島沖の表層から深海に沈降するマイクロプラスチックの量を観測により初めて推定

沈降量を知ることで、海洋でのマイクロプラスチックの動きがわかる

──マイクロプラスチックの沈降量が測定されたことには、どのような意義がありますか?

海洋に存在するマイクロプラスチックの量については、一部の表層や深海底でしか観測されていません。表層と深海の間をマイクロプラスチックがどう移動しているかは、まったくといっていいほどわかっていないんです。そういう状況の中で、今回得られた沈降量の情報は、たいへん新しいデータだといえます。

たとえば海洋でのマイクロプラスチックの挙動をシミュレーションによって明らかにしようとする研究に、今回の沈降量のデータを取り入れることで、シミュレーションの精度が上がるようなことが期待されます。

──もっと世界中のいろんな場所で沈降量のデータが取れるといいですね。

JAMSTECでは、KEOのほかにもいくつかの観測点にセジメント・トラップを設置して試料を取っています。マイクロプラスチックの沈降量のデータを得ようとしたとき、試料の採集ももちろん大変ですが、実は分析にすごく時間がかかるんです。

セジメント・トラップで採集された試料の中には、プランクトンの死がいなどのさまざまな有機物が含まれています。その中からできるかぎりマイクロプラスチックだけを取り出して、混ざりもののないきれいな状態で分析し、試料中の各粒子がプラスチックであるか否かを判定します。マイクロプラスチックの材質、サイズ、数を正確に計測するためには前処理がとても重要です。

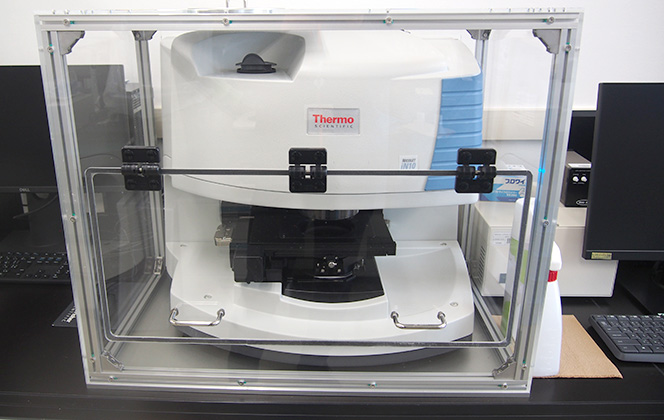

試料中から取り出したマイクロプラスチックは、0.1ミリメートルよりも小さいものがほとんどなので、顕微鏡と一体になった分析装置を使ってサイズや数を調べます。

この一連の処理や分析に手間や時間がかかるし、分析装置を持っている研究機関も限られます。今後、各地のマイクロプラスチックの沈降量を調べようとしたとき、分析の遅さがネックになるかもしれませんね。

太平洋から北極海に大量のマイクロプラスチックが流入している!

──北極海でもマイクロプラスチックの量を観測されていますね。そちらはどのようなデータが得られていますか?

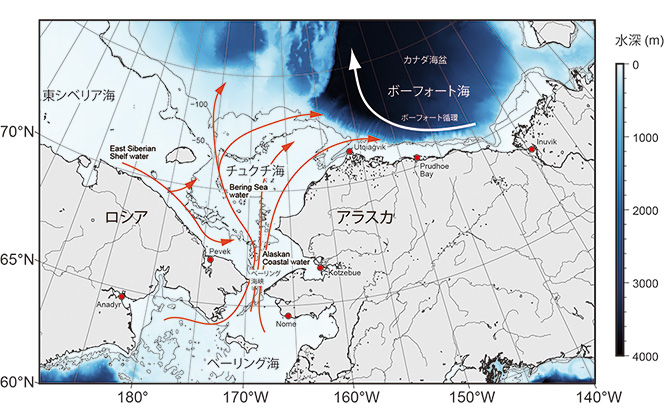

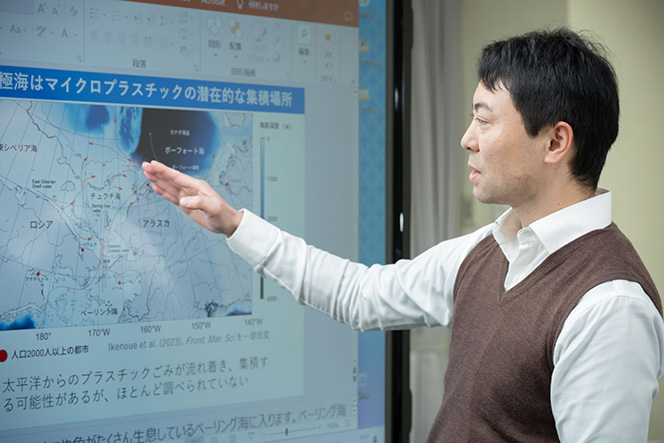

北極海の太平洋側であるチュクチ海でマイクロプラスチックの量を調べました(※2)。

チュクチ海には、ベーリング海峡を通って太平洋から海水が流れこんでいます。その流れに乗って、プラスチックごみも北極海に流れこむわけですが、これまであまりマイクロプラスチックの観測が行われていませんでした。

2020年と2021年にチュクチ海の18の観測点で表層のマイクロプラスチックを採取し、その量を調べたところ、チュクチ海全体で約33億個のマイクロプラスチックが存在すると推定されました。濃度にすると、1平方キロメートルあたり5236個です。これは世界の海洋の平均値の10分の1以下です。

濃度が低いから問題ないかといえば、そう簡単ではありません。周辺に大きな都市がない北極海ですら、普通にマイクロプラスチックが見つかるという点では、世界中の海にマイクロプラスチック汚染が広がっているといえます。

それに北極海は温暖化の影響などで環境が大きく変化している海域ですから、濃度が低くてもほかの海域より生態系への影響が大きい可能性もあります。今後も継続的にモニタリングしないといけない海域だと思います。

また、チュクチ海には太平洋からベーリング海峡を通じて年間180億個、重さにして420トンのマイクロプラスチックが流入していることもわかりました。これはチュクチ海の海水中に存在するマイクロプラスチックの量の5.5倍に相当します。つまり、チュクチ海に流入したマイクロプラスチックの多くが、チュクチ海の海水中にはとどまっていないということです。

──マイクロプラスチックは、どこに消えたんですか?

海氷の中や海底に蓄積していたり、北極海のほかの海域に流れ出したりしている可能性が考えられますが、くわしくはわかっていません。

北極海は日本から船でアクセスしづらかったり、冬は海氷が邪魔をしたりして調査がむずかしい海域ではあるんですが、海氷を取ってきて、その中にどれだけのマイクロプラスチックがあるかを調べたりしたいと考えています。

池上さんの研究を詳しく知りたい方はこちらも

*2:太平洋側北極海(チュクチ海)のマイクロプラスチック存在量を初めて推定

海に流出したプラスチックの回収はほぼ不可能

──マイクロプラスチックは生物にどんな影響をあたえていますか?

人里はなれた北極海でも見つかるように、マイクロプラスチックは世界中の海に拡散していますし、生物の体内にも入りこんでいます。私たち人間も例外ではなくて、人間の血液からもマイクロプラスチックは検出されています。

マイクロプラスチックが生物や生態系にどのような影響をあたえるかは研究がつづいている段階であり、海洋生態系にマイクロプラスチックが明らかな影響をおよぼした例はまだ報告されていません。しかし、環境中のマイクロプラスチックの濃度はどんどん増加しています。いつか生物に悪影響が出てくるレベルをこえたとき、取り返しのつかない事態がおきる可能性があります。

──海洋プラスチック汚染対策に関する国際条約を制定しようとする動きがありますが、調整が難航しているようです。どのような取り組みが必要だと思いますか?

世界の海はつながっていますから、世界中のすべての人が協力しなければ、海洋のプラスチック汚染を少なくすることはできません。市民レベルでできることは、やっぱり一人一人が使い捨てプラスチックの使用量を減らしていくことだと思います。皆が使わなくなると、企業も生産しなくなります。

一度海に流出してしまったプラスチックを回収するのはほぼ不可能なので、いかに流出を食い止めるかが非常に重要です。海に流出する前の海岸や河口での継続的な清掃活動や、海に流出する可能性が高い漁具などのプラスチックは生分解性プラスチックに置き換えるなど、さまざまな取り組みをしていく必要があると考えています。

<池上さんのほかの記事はこちら>

『「しんかい6500」からみえる世界は!?──薄明かりのトワイライトゾーン、そそり立つ海溝の斜面、初潜航祝いの氷水……。研究者が“体感”した有人深海調査』

取材・文:福田伊佐央

撮影:松井雄希/講談社写真部

取材協力・図版提供:海洋生物環境影響研究センター 池上 隆仁 副主任研究員