黒潮大蛇行が衰退!?

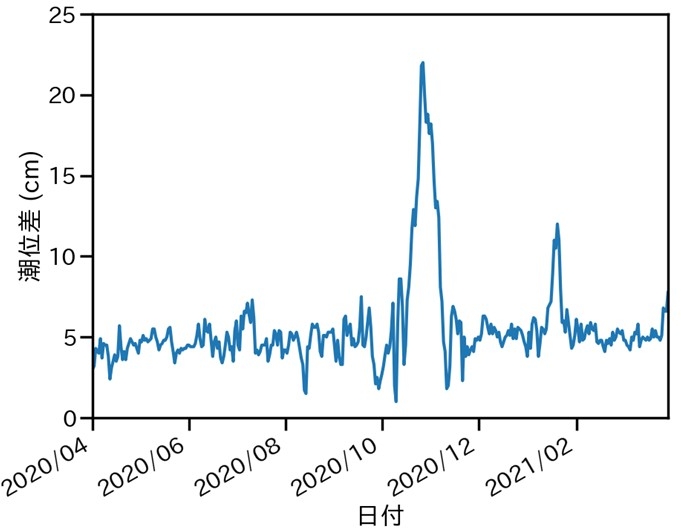

図1はJAXAひまわりモニタ・海中天気予報のサイトで見た、人工衛星「ひまわり」で観測された4月29日(左)と5月6日(右)の海面水温です。

黒潮大蛇行は図1左のように黒潮と本州の間に冷水塊(渦)がはさまることによって、黒潮がまっすぐ流れることができずに、黒潮が大きく迂回して流れる現象です。2017年8月から黒潮大蛇行が続いており、今月で7年10か月目になっています。

最近、黒潮に大きな変化がありました。4月に大蛇行の冷水が渦として南でちぎれています。2月にも冷水渦がちぎれました。この一連の渦のちぎれによって、黒潮と本州の間の冷水域は縮小し、黒潮の蛇行は大幅に小さくなっています。このまま大蛇行は終わっていくのでしょうか?

3つの注目ポイント

今後の黒潮を見るうえでは3つの注目ポイントがあります。

注目ポイント① 黒潮が紀伊半島に近づくか?

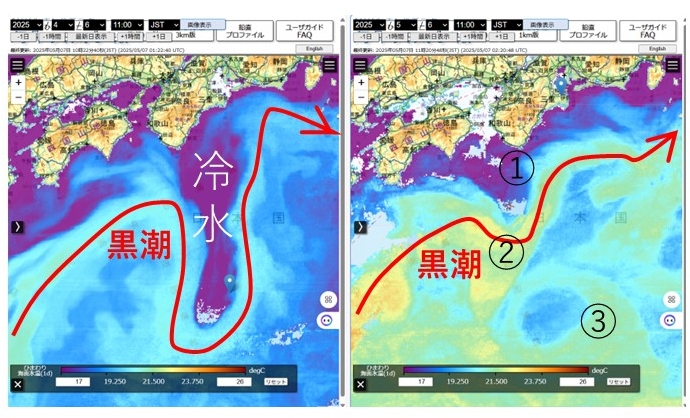

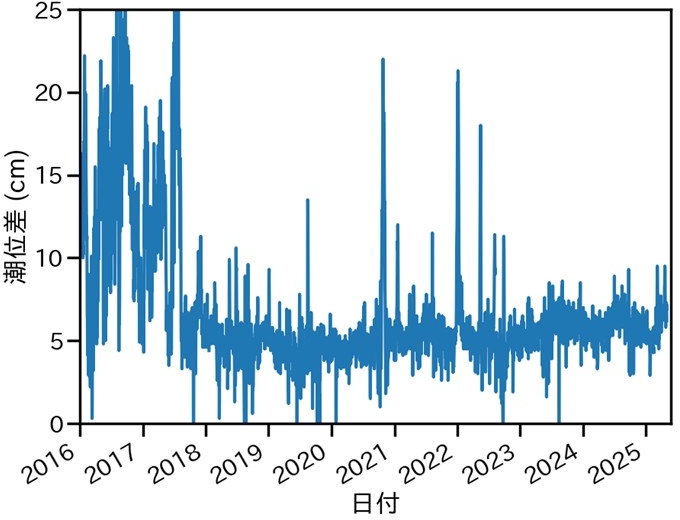

黒潮が大蛇行すると、黒潮が紀伊半島から離れます。黒潮大蛇行が終わると黒潮が紀伊半島に近づきます。黒潮が紀伊半島に近づいているかを観測で見る良い方法として、串本と浦神の潮位差を見るという方法が知られています(「潮岬への黒潮接岸判定法は?: 串本・浦神の潮位差」参照)。黒潮が紀伊半島に近づくと潮位差は大きくなり、黒潮が紀伊半島から離れると潮位差は小さくなります。

気象庁のデータ[1]を使い、2016年以降の潮位差をみると、黒潮大蛇行が始まった2017年半ば以降、一時的な上昇を除いて、小さな値が続いていることがわかります。小さな値は今月5月1日の時点でも続いており、黒潮はまだ紀伊半島に近づいていないと判断できます。

潮位差が今後大きくなり、一時的でなく持続するとなると、黒潮大蛇行が終わりということになっていきます。

注目ポイント② 蛇行が再発達するか?

紀伊半島の南に小さいながらも蛇行が見えてきています。この蛇行は現在は東に移動しています(今週の短期予測図5参照)。

この蛇行があまり発達しないと、黒潮でどんどん東に流されてしまい、黒潮大蛇行になりません。

蛇行が大きく発達すると、黒潮が東に流そうとする力に対抗する力が働き、蛇行が停滞し、黒潮大蛇行が復活することになります。

注目点③ ちぎれた渦の動き

黒潮大蛇行からちぎれた渦が黒潮に影響を与える可能性があります。今週の短期予測では、ちぎれた渦が蛇行にくっつき、大蛇行が再発達する予測になっています。くっつかないまでも、今週の長期予測のように、黒潮に影響を与え、蛇行の成長を助ける可能性があります。

あるいは、後述する2020年~2021年のように、別のところで黒潮にくっついて黒潮大蛇行の再発達に寄与する可能性があります。

黒潮大蛇行の衰退と再発達(2020年4月から2021年3月)

図3は海洋予測モデルJCOPE2Mで推定した2020年4月1日から2021年3月31日の黒潮の動きです。この時、黒潮は渦がちぎれたり、くっついたりして複雑な動きを見せました。

特に2020年10月には大規模に渦がちぎれ、蛇行は大幅に縮小しました。黒潮は紀伊半島に近づき、串本浦神の潮位差も上昇しました(図4)。こうして黒潮大蛇行は終わるかに見えました(研究者コラム「黒潮大蛇行が終わる!?」2020/10/22)。

しかし、実際には九州付近にあった蛇行が、東に進んで大蛇行が再発達しました。ちぎれた渦も西に移動した後、九州付近で黒潮にくっつき、これによってできた蛇行が東に進んで合流し、大蛇行の再発達を助けました。結局、大蛇行は終わらず、一時的な中断に終わりました。串本浦神の潮位差の上昇も一時的でした(図4)。

今回も黒潮大蛇行は再発達するかもしれません。または、今度こそ終了に向かうかもしれません。しかし、それが決着するのには、2020年の時のように、まだしばらくかかりそうです。

図3: 2020年4月1日から2021年3月31日までの黒潮のアニメーション。矢印は海面近くの流れ(メートル毎秒)、色は海面高度(メートル)。●が八丈島の位置。黒太線は海面水位0.3mの等値線で、黒潮の流軸の指標。JCOPE2Mの解析値(観測をとりこんで現実に近いと考えられる推測値)から作成。クリックして操作して下さい。途中で停止することもできます。