| 黒潮は、東海沖で大きく蛇行しています(黒潮大蛇行)。八丈島付近を黒潮が通過しています。東海沖の蛇行のために、紀伊半島・潮岬でも離岸しています。四国・室戸岬では黒潮が大きく離岸し、足摺岬では接岸しています。房総半島ではやや黒潮が離れています。黒潮大蛇行は継続するでしょう。黒潮の少なくとも一部が八丈島の南から東に通過する時期があるという予測になっています。黒潮大蛇行を作っている冷水渦は今後弱くなると予測しています。 |

JCOPE2の改良版であるJCOPE2Mは週2回の予測を行っています。ここでは2018年5月2日から6月28日までの予測を解説します。

現状

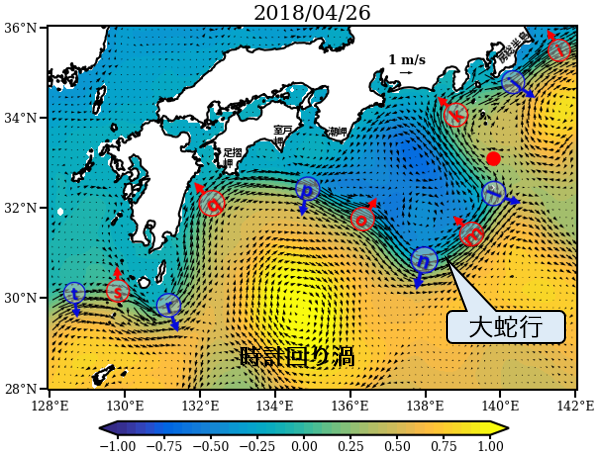

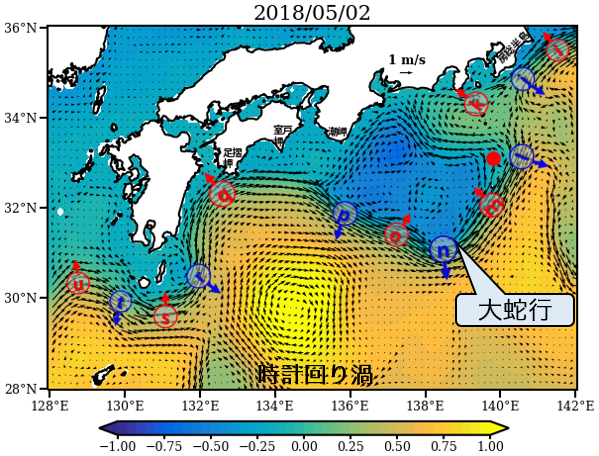

図1と図2はJCOPE2Mで計算した2018年4月26日と5月2日の黒潮の状態です。

黒潮は東海沖で非常に大きく離岸しており、黒潮大蛇行と呼ばれる状態になっています[1](図1,2)。大蛇行にともない、紀伊半島・潮岬でも離岸しています。大蛇行を作っている反時計回りの大冷水渦の北側では、東海沿岸で西向きに暖水が入りやすい状況です[2](図1,2。図8も参照)。

黒潮は八丈島付近(●)を流れています。黒潮のかなりの部分が八丈島の南を通過しているという分析になっていますが(図2)、過大評価である可能性があります(「黒潮の大蛇行は今後どうなるか?」の欄参照。)。

房総半島沖で黒潮がやや離れています(離岸傾向j[3]、図1,2)。

四国・室戸岬では黒潮が大きく離岸し、足摺岬で接岸しています(接岸傾向q, 図1,2)。

予測

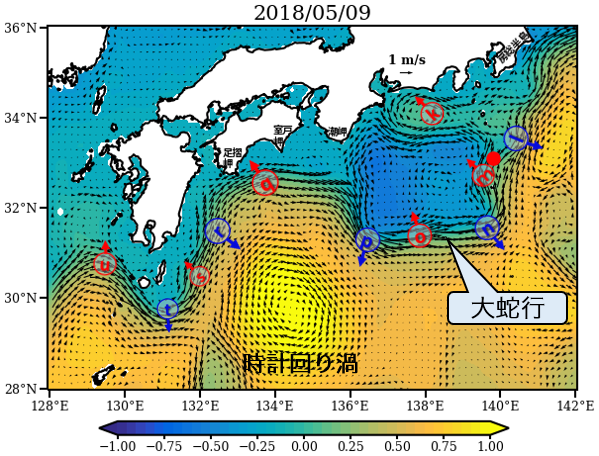

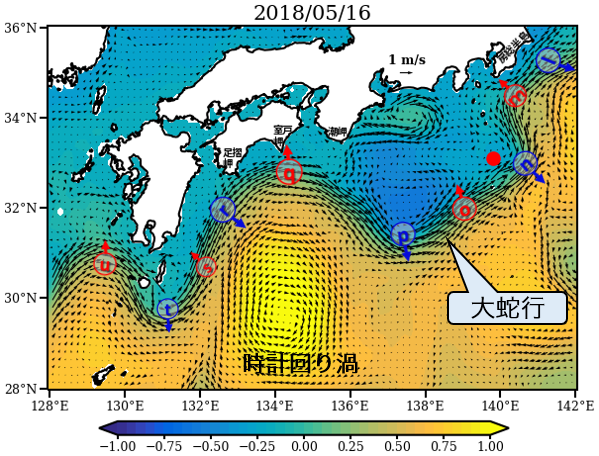

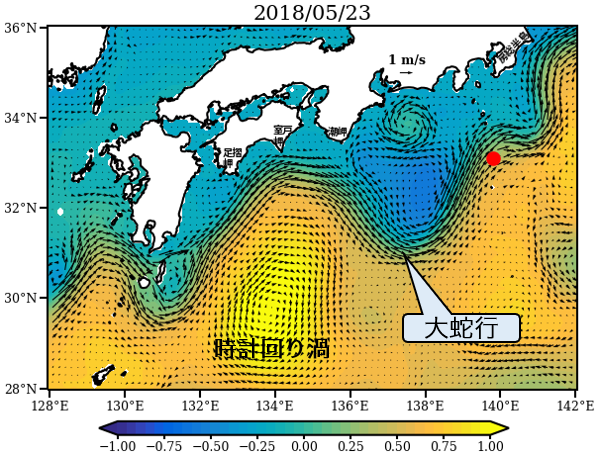

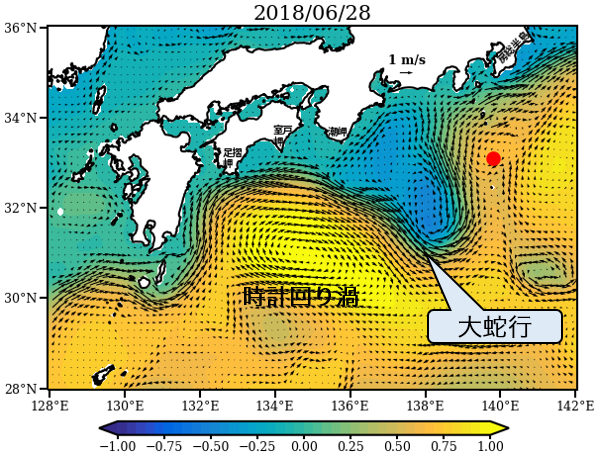

図3・図4・図5・図6は5月9日・5月16日・5月23日・6月28日の予測です。

東海沖の黒潮大蛇行は続くでしょう(図3~6)。紀伊半島・潮岬での離岸も継続するでしょう(図3~6)。黒潮大蛇行については次の節で詳しく見ています。

黒潮の少なくとも一部が八丈島の南から東に通過する時期があるという予測になっています(図4)。

四国・室戸岬と足摺岬では黒潮の離岸と接岸の変化が見られると予測しています(図3~6)。房総半島沖でも、接岸と離岸が交互にあらわれそうです(図3~6)。

図7は、4月26日から6月28日までの予測をアニメーションにしたものです。

図7: 2018年4月26日から6月28日までの予測のアニメーション。クリックして操作してください。途中で停止もできます。

黒潮の大蛇行は今後どうなるか?

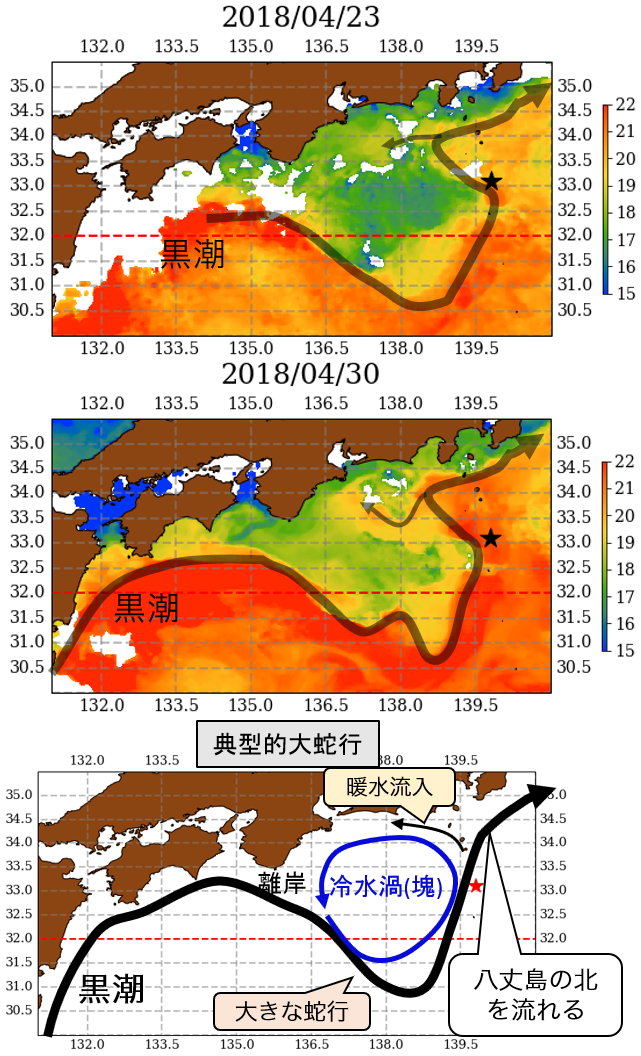

この欄では黒潮大蛇行の今後を検討します。図8下段にしめした図が典型的な黒潮大蛇行になった場合のイメージです。典型的な黒潮大蛇行には(1)蛇行が大きい、(2)紀伊半島・潮岬での離岸、(3)八丈島の北を流れるといった特徴があります。特徴をひとつずつ見てみましょう。

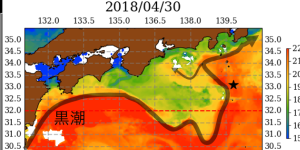

蛇行が大きいというのは北緯32度以南(図8の赤点線)まで蛇行するというのが目安です[4]。図8上段と中段は今年4月23日と4月30日の「ひまわり8号」が観測した海面水温を比較した図です[5]。黒潮は温度の高い帯として見えています。4月23日(上段)、4月30日(中段)とも、東海沖で冷水が北緯32度よりも南まで広がっています。それを迂回して、黒潮が大きく蛇行しています。予測では、大きな蛇行はまだ続きます(図3~6)。

黒潮は潮岬で離岸しています(図8上段・中段、黒潮の高水温が潮岬が離れている)。串本と浦神の日平均潮位差(気象庁)も小さいままであることから、離岸が継続していることがわかります[6]。

八丈島(★)の周囲は暖水になっており、黒潮は八丈島の周囲を流れています(図8上段・中段)。黒潮のかなりの部分が八丈島の南を通過しているという分析になっていますが(図2)、大蛇行を作る冷水塊が八丈島までは広がっていないことから、過大評価である可能性があります。東京大学大気海洋研究所の「潮位データを用いた黒潮モニタリング」のグラフを見ると、八丈島の潮位がまだ高いことから、八丈島の北を流れる流路が続いているようです[7]。今後、八丈島の潮位が下がってくるかが注目点です。八丈島の潮位の持つ意味は、解説「黒潮大蛇行が終わる時: 2005年の場合」でもとりあげています。一般的には黒潮が八丈島の北を流れたほうが大蛇行が安定するとされています。

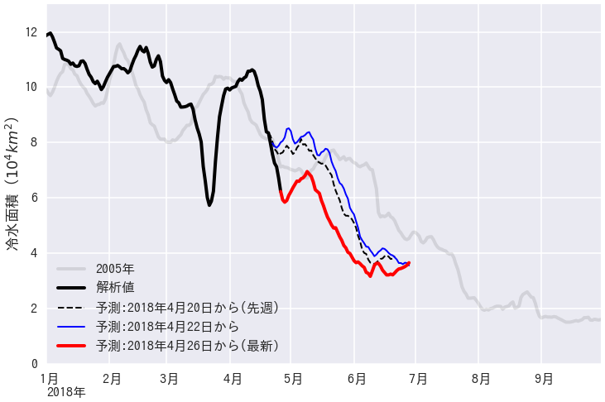

図9は、水深水温3℃以下の海域の面積(冷水面積)による、黒潮大蛇行を作る冷水渦の強さの指標です(図の見方は「深海から黒潮大蛇行のこれからを予測する」を参照)。黒太線は解析値(観測を取り入れて実際に近いと考えられる値)で、下降中です。。下降は先週の予測(黒点線)よりも大きくなっています。最新の予測でもさらに下降を予測しています(赤線)。

- [1]黒潮大蛇行の記事のまとめはこちら。↩

- [2]黒潮大蛇行時の東海沿岸への暖水進入については2017/9/13号「黒潮大蛇行で浸水被害?」を参照。↩

- [3]接岸と離岸の傾向を上流から一連のアルファベットで図示しています。赤字k,m,,が接岸傾向で、青字j,l,,が離岸傾向です。黒潮上に接岸・離岸傾向は交互にあらわれており、黒潮が波うっている様子をあらわしています。接岸・離岸傾向は黒潮の流れで下流に流されます。アルファベットは図1から図4まで共通で(前号とも共通ですが、あらためて記号を振り直したところもあります)、同じアルファベット、たとえば離岸傾向lが、上流から下流に位置が動いていることをしめしています。↩

- [4]海上保安庁の用語の説明参照。http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KANKYO/KAIYO/qboc/exp/yougo.html↩

- [5]「ひまわり8号」の海面水温はJAXA提供のデータです。2015/10/9号・気象衛星「ひまわり8号」で見た黒潮を参照してください。鹿児島県水産技術開発センター・和歌山県水産試験場・三重県水産研究所からも「ひまわり」の画像が公開されています。過去の「ひまわり8号」の水温データを使った解説一覧はこちら。↩

- [6]串本・浦神潮位差については、2016/4/1号「潮岬への黒潮接岸判定法は?: 串本・浦神の潮位差」で解説したように、紀伊半島・潮岬で黒潮が接岸→潮位差大、黒潮が離岸→潮位差小という関係があります。過去の串本・浦神潮位差の解説一覧はこちら。↩

- [7]八丈島の潮位については、「黒潮が八丈島の南を流れているのをどうやって観測で確認するの?」で解説しています。↩

JCOPE3Mは水平1/12度の分解能で2か月先までの予測を行っています。予測は毎日更新されています。