日本の多くの地域ではまだ梅雨入り前ですが、5月20日に日本の南の海上で台風2号が発生し、急速に発達して、25日にはスーパー台風(最大風速60m/s以上)となりました。台風は北西進してグアムに接近し、大きな被害が発生しました。台風が5月に猛烈になることは少なく、8年ぶりです。台風は引き続き北西に進んでおり、勢力を保ったまま日本付近を通過することが予測されています。

なぜ台風2号はまだ5月であるのに猛烈な台風になったのでしょうか。この先の台風2号の勢力や、この夏の台風全体の傾向はどうなりそうでしょうか。

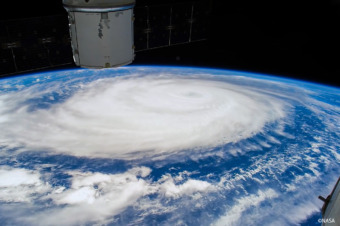

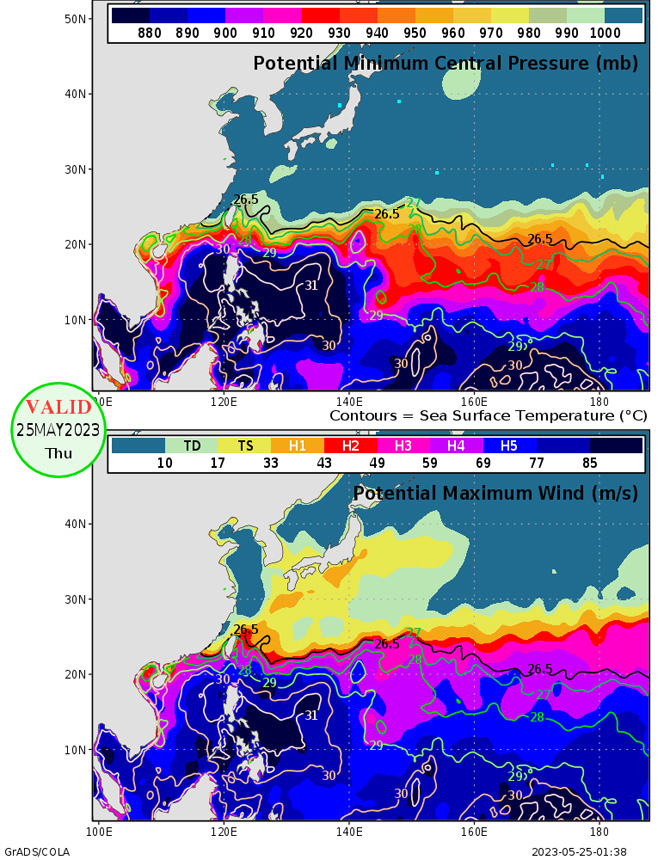

台風は海面から蒸発する水蒸気が凝結するときに放出する熱をエンジンとして発達し、燃料となる水蒸気の供給量が多いほど潜在的に強くなることができます(JAMSTEC BASE https://www.jamstec.go.jp/j/pr/topics/global-warming-affect-typhoon/)。海面から得た水蒸気を最も効率よく用いた場合に到達する強度を理論的に算出した台風強度(図1)の分布をみると、北緯20度(20N)以南では60m/s以上となっています。実際には様々な阻害要因のために潜在的な最大強度には至らないことが多いため、確実なことはいえませんが、特に西よりの進路を取った場合、移動中も強い勢力を保つことが予想されます。

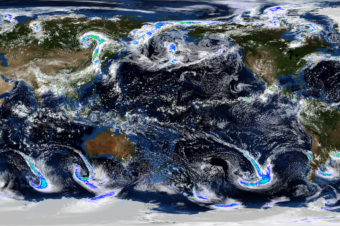

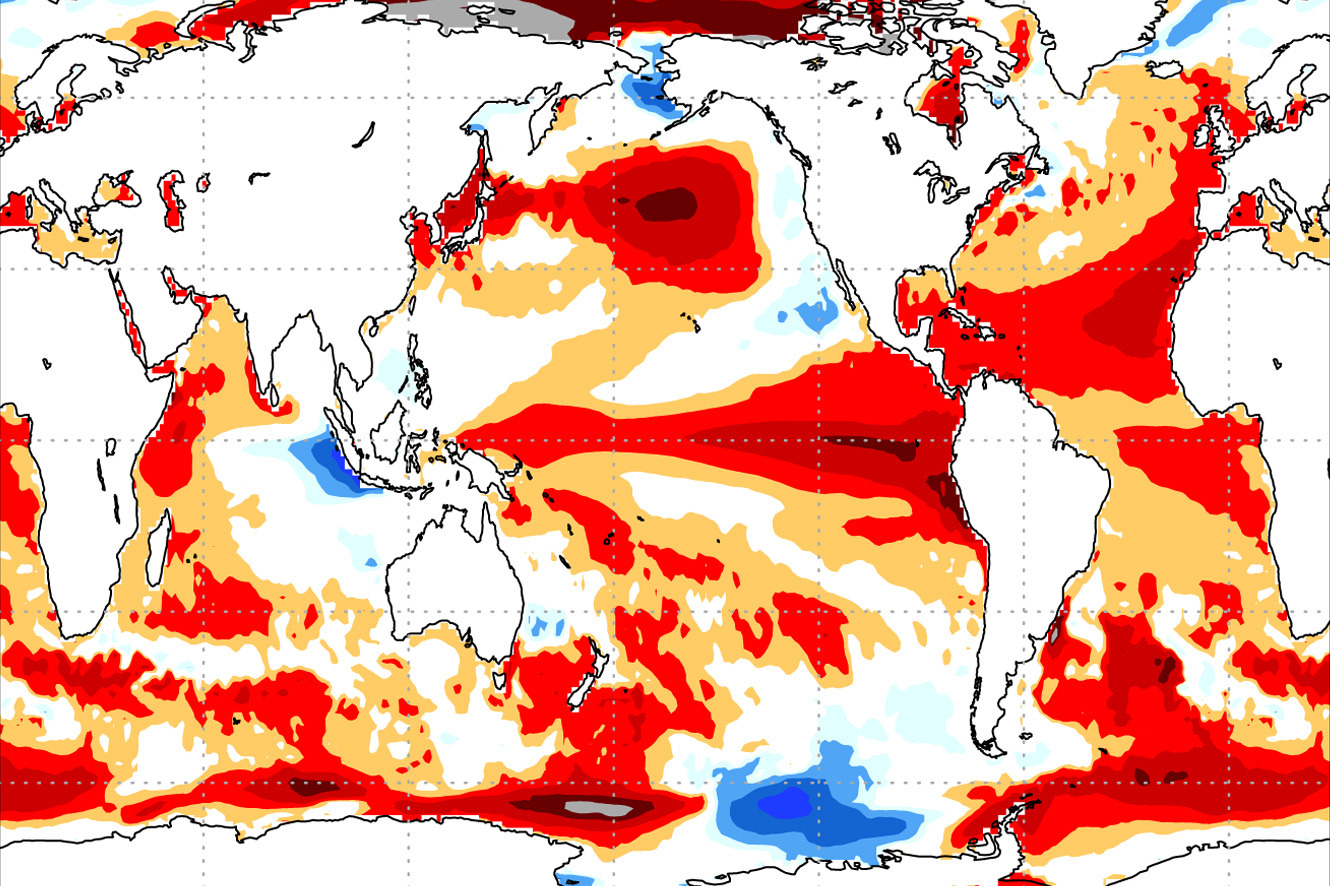

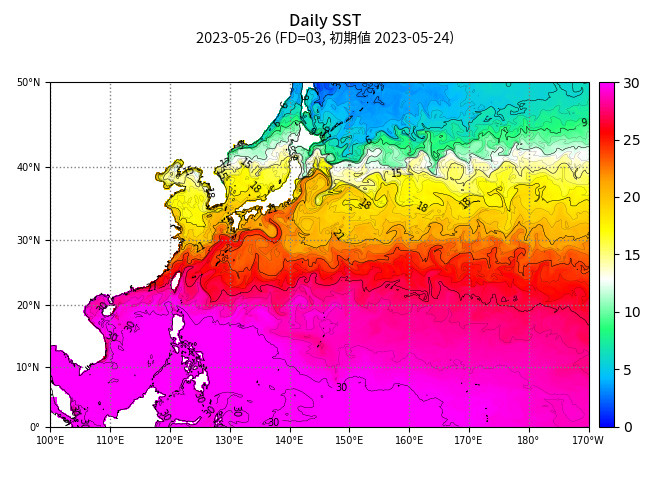

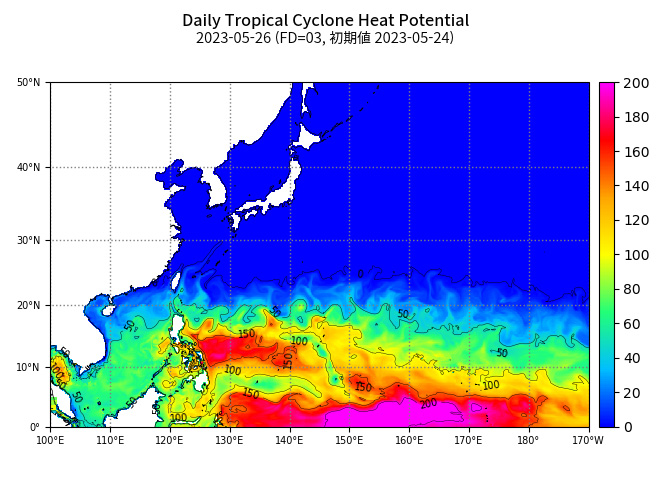

現在、日本の南海上では、海面水温が平年値よりも高く(図2)、また海洋貯熱量も大きくなっており、台風が日本に接近する際、平年より衰弱しにくい状況になっています。充分な警戒が必要であると考えられます。

また、シーズン全体の傾向については、エルニーニョ現象が大きな鍵となります。現在は、昨年までのラニーニャ現象の影響で、東インド洋の海面水温は低めで、熱帯西太平洋では平年並みかやや高めになっており、西太平洋では台風の勢力が維持され易い状況です。

(気象庁ホームページ https://ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/products/elnino/ocean/sst-ano-global_tcc.html)

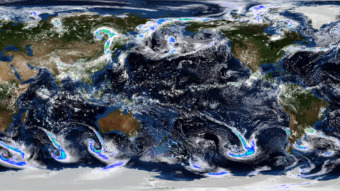

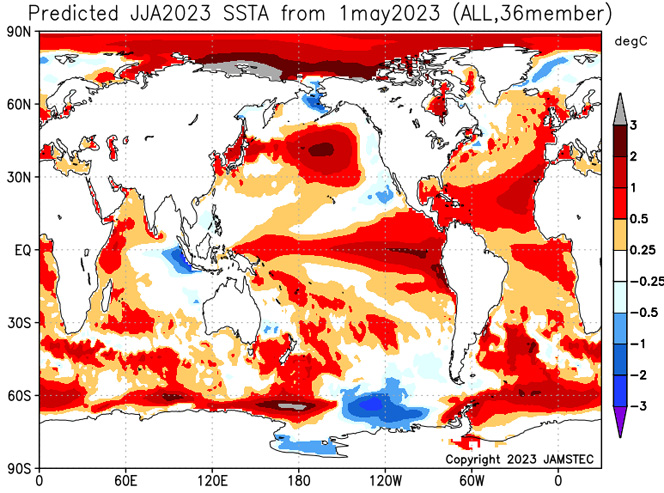

さらにエルニーニョ現象が発達しつつあることが予測されています(図3)。

JAMSTEC SINTEX-F 季節予測(https://www.jamstec.go.jp/aplinfo/sintexf/seasonal/outlook.html)

エルニーニョ発達年の傾向として、台風の発生域が平年よりも南東で多くなり、温かい海洋上を長期間通過して発達しながら移動することで強い台風の割合が平年よりも多くなることが知られています(気象庁ホームページ https://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/data/elnino/learning/faq/faq8.html)。また、黒潮の大蛇行の継続などにより、日本の南の海域の海面水温が高い傾向があり(JAMSTEC黒潮親潮ウォッチ https://www.jamstec.go.jp/aplinfo/kowatch/)、台風の勢力が維持され易くなっていると考えられます。以上から、日本付近でも今シーズンは、平年以上に強い台風への警戒が必要になると考えられます。一方で、強い台風の発生数は、海面水温分布だけでなく、夏季アジアモンスーンに伴う下層西風の伸長度合いにも影響を受けることが分かっており(JAMSTEC プレスリリース https://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20190703/, https://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20150120/)、実際に5月下旬には、熱帯の季節内振動が西太平洋付近で活発化しています(気象庁ホームページ https://ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/products/clisys/mjo/monitor.html)。これが、大気の湿潤化や大気循環の強化をもたらし、台風本格シーズン前の絶好とはいえない段階において、台風2号の発生・発達を促したと考えられます。今後の台風活動を予測する上で、シーズン内の熱帯の対流活動の変調の監視も重要です。

参考:

ECMWFによる台風季節予測 https://charts.ecmwf.int/products/seasonal_system5_tstorm_density_standard?base_time=202305010000