がっつり深める

東日本大震災から10年

<第4回>広域の被害をもたらした「2段階」の津波

東北沖の津波には二つの成分があった

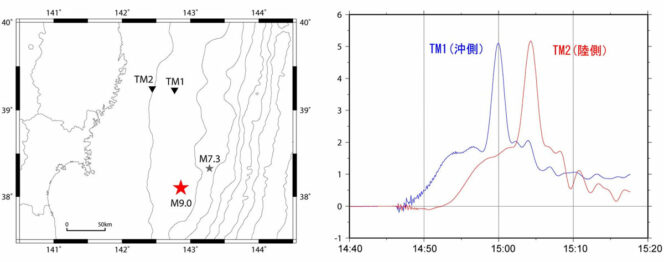

さて東北沖地震では、どんな津波が起きたのでしょう。岩手県釜石沖約76km、水深約1600mに設置されていた津波計の記録からは、非常に特徴的な波形が得られています。

地震発生後しばらくして到達した津波は、ゆっくりと大きくなって5分後くらいには2m近くの高さに達しました。水深1600mで2mですから、これだけでも驚きます。チリ地震の時には数cmだったことを思いだしてください。しかも、これが4分くらい続いた後、急激に3mほども高さを増したのです。合計すれば5mです。しかし、この状態は長く続かず2分弱で2mくらいに戻り、また2、3分でさらに低くなっていきました。

提供/東京大学地震研究所

つまり東北沖地震の津波は2段階でやってきました。高さ2mくらいのゆったりした波と、高さ3mくらいの鋭い波という二つの「成分」があったためです。前者は波長の長い長周期の波、後者は波長の短い短周期の波とも言えます。二つの波が合わさって、一時的には5mに達しました。それぞれの波は、どのように生じたのでしょうか。

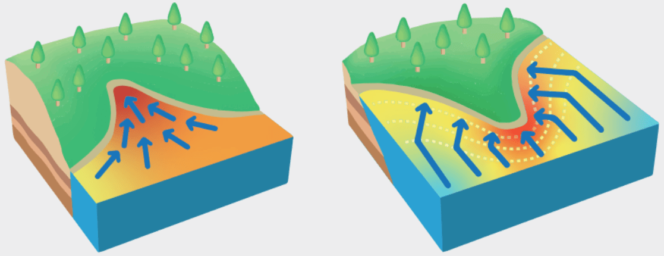

あくまでもたとえ話ですが、お風呂の縁に腰かけて足を蹴り上げたとします。すると初めは膝から脛あたりに押し上げられて、水面は大きく、ゆったりと盛り上がります。そして最後に足先を跳ね上げると、小さな水柱が立つのではないでしょうか。東北沖地震の津波も、初めは幅200kmという広大な震源域全体が持ち上がることで長周期の成分が生まれ、次に海溝軸付近の狭い範囲が急激に大きく動くことで短周期の成分が生じたと考えられています。

長周期と短周期、それぞれの津波は、陸へ到達した時のふるまいに共通点と異なる点があります。水深が浅くなると高くなるのは、どちらも同じです。また直線的で平らな海岸より、入江や湾の多い複雑な海岸で、より高くなるところも同じです。これは例えばV字型をした湾に波が押し寄せたところを想像していただければ、直感的にわかるかと思います。次第に狭くなっていく地形の中心に水が集まってきて、勢いも増すため高くなるわけです。

出典/「地形による津波の増幅の例」(気象庁ホームページより)

ただ同じV字型の湾に長周期の波と短周期の波が押し寄せた場合、短周期の波のほうがさらに高くなる傾向があります。これは直感的にはわかりにくいのですが、湾の中の水が一回、揺れるのにかかる時間(固有周期)に関係しています。

例えば水を張った洗面器を横からたたくと中の水が揺れます。そのたたきかたによっては、水が洗面器の中を行ったり来たりして、なかなか揺れがおさまりません。その行ったり来たりの時間が、洗面器の固有周期です。湾にも大きさによって、それぞれの固有周期があり、その周期に近い津波が入ってくると、一種の共鳴を起こして波が高くなってしまうのです。

2種類の波で被災地域が拡大した

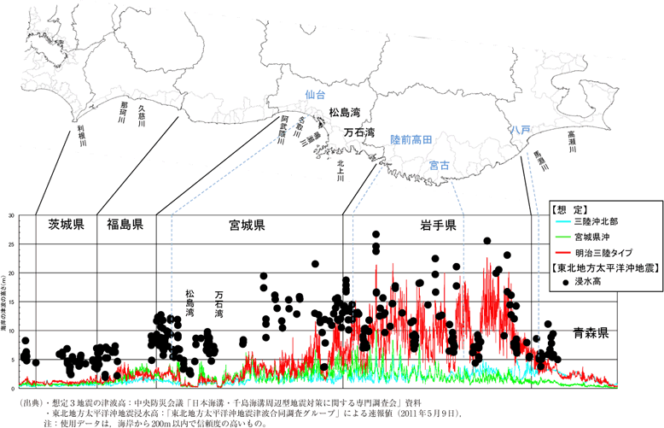

宮城県の仙台平野は、直線的で平らな海岸です。東北沖地震での浸水範囲は、青森県から千葉県までの合計で約560平方kmですが、このうち宮城県だけで約330平方km、さらにそのうちの仙台平野を含む市町(石巻市、東松島市、多賀城市、仙台市、岩沼市、亘理町、山元町)だけで約280平方kmでした。つまり浸水域の半分が仙台平野だったわけです。

このような広域の被害をもたらしたのは、主に長周期の津波だったと考えられます。短周期の非常に高い津波は来なかったか、来ても数分で引いていったでしょう。しかし長周期の波は10分以上も押し寄せ続け、5km以上も内陸に広がりました。

一方、岩手県から宮城県北部の三陸沿岸では、過去の経験から比較的、高い堤防を築いていました。中には「万里の長城」とも呼ばれた10mの堤防もありました。長周期の津波だけだったら、おそらくこの堤防を越えることはできなかったでしょう。しかし短周期の津波は楽々とこれを乗り越え、壊滅的な被害をもたらしてしまいました。

明治三陸地震は、東北沖地震と同じプレート境界型地震でしたが、地下深くでは断層が比較的ゆっくりすべったらしく、あまり大きな揺れは発生しませんでした。しかし海溝軸付近では、なぜか大きく海底が動いたようです。それで短周期の高い津波が発生し、三陸沿岸に大きな被害をもたらしました。しかし長周期の津波はなかったため、仙台平野の被害は限定的だったのです。

東北沖地震では短周期と長周期、両方の津波がいっぺんに来てしまったため、三陸でも仙台平野でも、大きな被害が出てしまったと考えられます。

出典/内閣府ホームページ

http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h24/bousai2012/html/honbun/4b_8s_11_00.htm

三陸で15mの堤防を築いていた村が被害を免れたこともあり、東北沖地震後は各地で10m以上に堤防をかさ上げする動きが相次ぎました。しかし景観を損ねるなどの問題もあり、今でも是非の議論は続いています。

海水の波は火災も引き起こす

ところで今井さんが現在、研究を進めているのは、津波が陸上に上がった後のことです。「東北沖地震の津波の被害ですごく特徴的だったのは、インフラ被害というのは、もちろんそうなんですけど、瓦礫と津波火災だと思うんですよね」と今井さんは言います。

大量の瓦礫が押し流されていく様子は、確かに何度もテレビで見ました。しかし火災となると私の記憶には、あまりはっきりと残っていません。むしろ阪神淡路大震災の時の、街が真っ赤に燃えている映像を思い浮かべてしまいます。6000人以上の死者を出した阪神淡路でしたが、このうち12.8%が焼死でした。

とはいえ東日本大震災でも火事は決して少なくありませんでした。とくに三陸では多かったようです。約2万2000人という死者・行方不明者の92.4%は津波による溺死でしたが、焼死も1.1%を占めています。つまり200人以上が火事で亡くなったわけで、無視できる数字ではありません。

U.S. Navy photo, Public domain, via Wikimedia Commons

「これまでの津波でも、火災は度々発生していました。例えば1993年の北海道南西沖地震(M7.8)による津波です。2011年の東北沖地震ではその影響範囲が広域であったことから、津波火災も各地で発生しました。火災の主な原因は何かを考えた時に、やっぱり第一は木造家屋などの木質瓦礫なんですね。これが燃え種(もえくさ)となる。それに引火性のLPガスや灯油、重油などがうまく混合すると、すごく火がつきやすくなります」と今井さんは言います。「もう一つのポイントは、海水ってことなんですね。洪水で火災があったという話は、あまり聞きません。でも高潮とか津波だと火災が起きるんです。この一つの原因は、たぶん海水の電気伝導率でしょう。これは火種の話だと思いますけど、漏電しやすくて火がつくんです」

電気伝導率は電流を流す能力のことで、単位については省略しますが、河川水では30~400μS/cm、海水では2万~5万μS/cmですから、圧倒的に海水のほうが高いと言えます。

この記事の冒頭に掲げた明治三陸地震の錦絵でも火災が発生しています。実は、この絵は横長のパノラマで、左半分には近海から沖の様子が描かれています。そこでは電信柱が流されており、千切れた電線が宙に躍っています。火災の原因は漏電なのかもしれません。あえてこのように描かれているのは、明治のころから津波に火災はつきものだったのでしょう。

出典/「明治丙申三陸大海嘯之実況」(東京大学総合図書館所蔵)

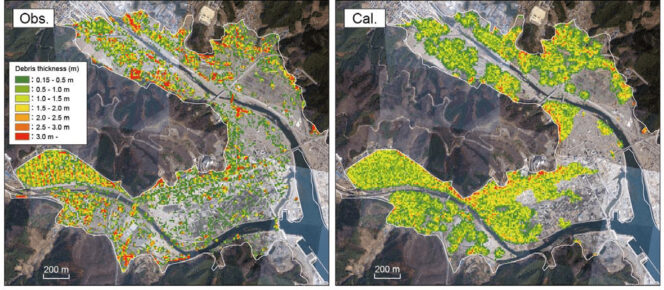

このような火災を防ぐために、まず今井さんが取り組んでいるのは「燃え種」となる瓦礫が津波でどれくらい発生し、どこに溜まるかの予測です。スーパーコンピューターなどでシミュレーションはできるかもしれませんが、今は簡単な数学モデルで解けないかを検討しています。簡単とはいっても数字の苦手な私にはちんぷんかんぷんですが、その中に集落の形や密度、そして津波がどこまで入ったかといった情報を入れて計算するのです。

岩手県の山田町、大槌町、大船渡市を対象として、実際に航空測量で得られた瓦礫の分布と、計算による瓦礫の分布予測とを比べたところ、おおむね合っていることがわかりました。今後は、こうしたモデルの精度を上げて、火災の予測にもつなげていきたいと今井さんは考えています。

出典/今井健太郎,橋本隆司,澁江柾哲,増田達男(2019). 津波瓦礫の堆積量とその分布の簡易評価手法に関する検討. 土木学会論文集B2(海岸工学), 75, 2, p. 427-432, doi: 10.2208/kaigan.75.I_427

被災地に戻ってくる人々

『遠野物語』を出版してから10年後、柳田國男は仙台から八戸まで、三陸沿岸を徒歩で旅しました。その紀行文は新聞に連載され、後に『雪国の春』(1928年)に収録されました。同書には「二十五箇年後」と題した一文があります。明治三陸地震から25年後という意味です。宮城県の気仙沼湾に面した「宿」という集落を訪れ、40戸足らずだった家が津波で1戸しか残らなかったというような話をした後、柳田は次の一節を書いています。

「智慧のある人は臆病になってしまったという。もとの屋敷を見捨てて高みへ上った者は、それゆえにもうよほど以前から後悔をしている。これに反してつとに経験を忘れ、またはそれよりも食うが大事だと、ずんずん浜辺近く出た者は、漁業にも商売にも大きな便宜を得ている」

『遠野物語』の福二も、妻と子供を失ったにもかかわらず、自分の屋敷があった浜へ戻ってきました。その子孫も、やはり津波の被害にあいましたが、同じ町で暮らし続けています。様々な事情はあるでしょうが、人と土地との結びつきには強いものがあるようです。火災の防止も含めて、津波の跡に戻ってきた人々が、速やかに生活を立て直せるような対策が求められているのではないでしょうか。(次回に続く)

藤崎慎吾(ふじさき・しんご)

1962年、東京都生まれ。米メリーランド大学海洋・河口部環境科学専攻修士課程修了。科学雑誌の編集者や記者、映像ソフトのプロデューサーなどを経て、99年『クリスタルサイレンス』(朝日ソノラマ)でデビュー。同書は早川書房「ベストSF1999」国内篇第1位となる。現在はフリーランスの立場で、小説のほか科学関係の記事やノンフィクションなどを執筆している。近著に《深海大戦 Abyssal Wars》シリーズ(KADOKAWA)、『風待町医院 異星人科』(光文社)、『我々は生命を創れるのか』(講談社ブルーバックス)など。ノンフィクションには他に『深海のパイロット』、『辺境生物探訪記』(いずれも共著、光文社)などがある。