東京から南に1000kmほどの場所にある小笠原諸島の火山島「西之島」。2013年11月頃からの噴火に伴って新島を形成したことは記憶に新しい。

今なお活動を続けるこの火山島に、研究者たちの“熱視線”が注がれていることを皆さんはご存知だろうか。実は、西之島の噴火を調べることで、長年謎に包まれてきた地球上の「大陸誕生」の謎に、迫れるかもしれないというのだ。

現地で調査・研究を行うJAMSTEC(国立研究開発法人海洋研究開発機構) 海域地震火山部門 火山・地球内部研究センターの田村芳彦 上席研究員に、西之島から見えてくる「大陸の起源」について、何が明らかになっているのか、今後何を調べる必要があるのか、その“現在地”と“展望”を聞いた。

田村 芳彦

国立研究開発法人 海洋研究開発機構(JAMSTEC)

海域地震火山部門 火山・地球内部研究センター 上席研究員

石川県 白山市出身。⾦沢⼤学教育学部附属⾼等学校卒。東京⼤学⼤学院理学系研究科博⼠課程終了(理学博⼠)。日本学術振興会特別研究員、金沢大学理学部助手などを経て2000年からJAMSTECに勤務して海底火山を調査・研究している。最近は、地球における大陸のでき方や海洋地殻とモホ面の成因についての論文もある。JAMSTECサッカー部に所属。

劇的に変化する火山、西之島の「いま」

東京湾を出て南の沖へ向かうと、伊豆大島や八丈島などの島々がほぼ一直線に並んでいる。それをさらに南へ辿っていった、東京から約1000kmのところに西之島はある。

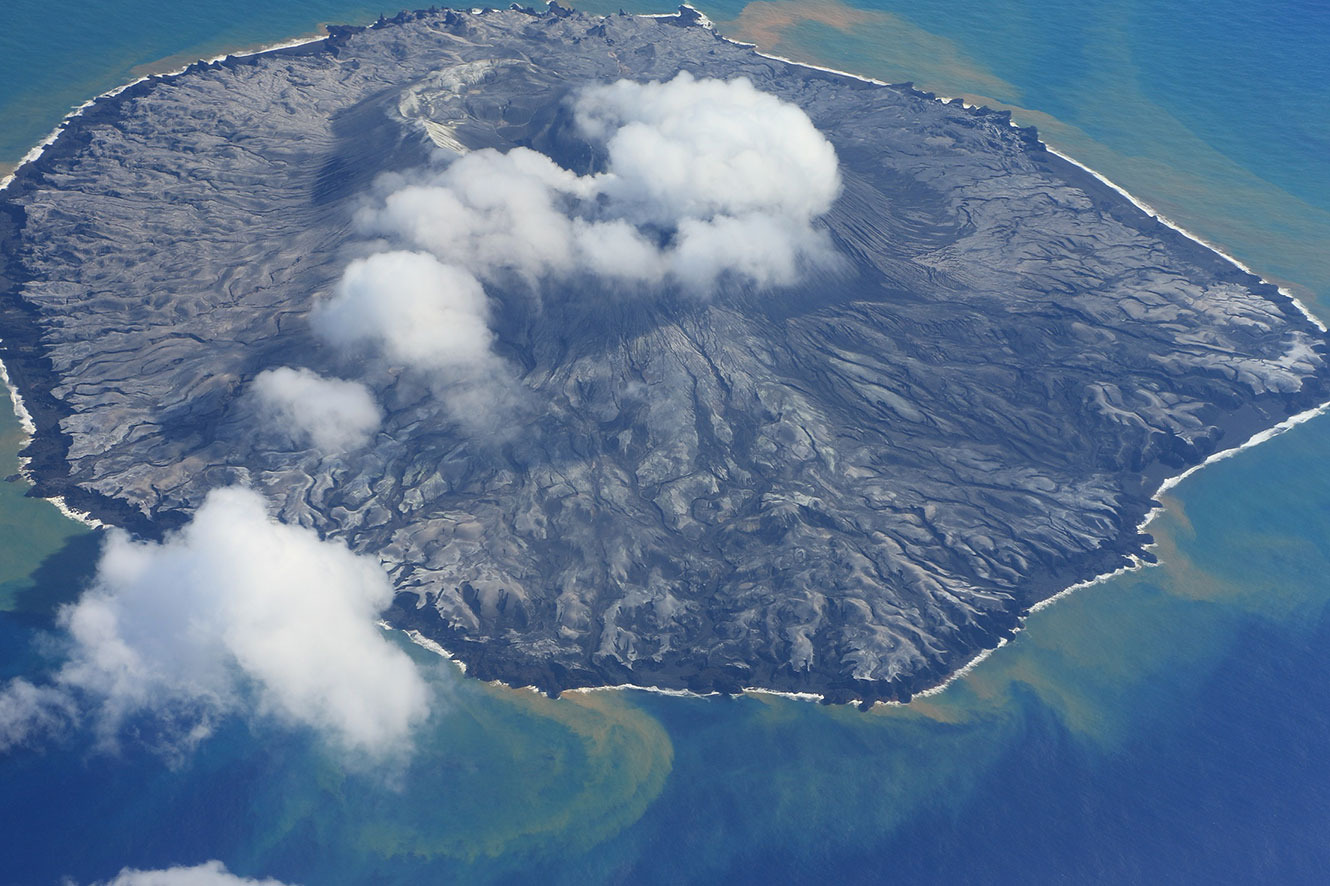

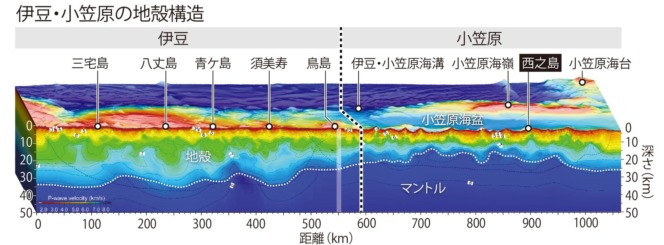

この島は海の底にある火山の一部が海面上に顔を出した「火山島」で、面積は2021年6月時点で約4km2(東京ドーム約85個分)。複数の火山島や海底の火山が線状(弧状)に並ぶ「伊豆・小笠原弧」を構成する火山のひとつでもある。10月にも噴火し、噴煙が衛生画像でも確認されるなど、今なお活動が続いている。

(あるプレートが別のプレートの下に沈み込むところには、プレート境界に並行するように「火山島」や「海底火山」が線状(弧状)に形成される。「伊豆・小笠原弧」は、太平洋プレートがフィリピン海プレートの下に沈み込む境界にできている)。

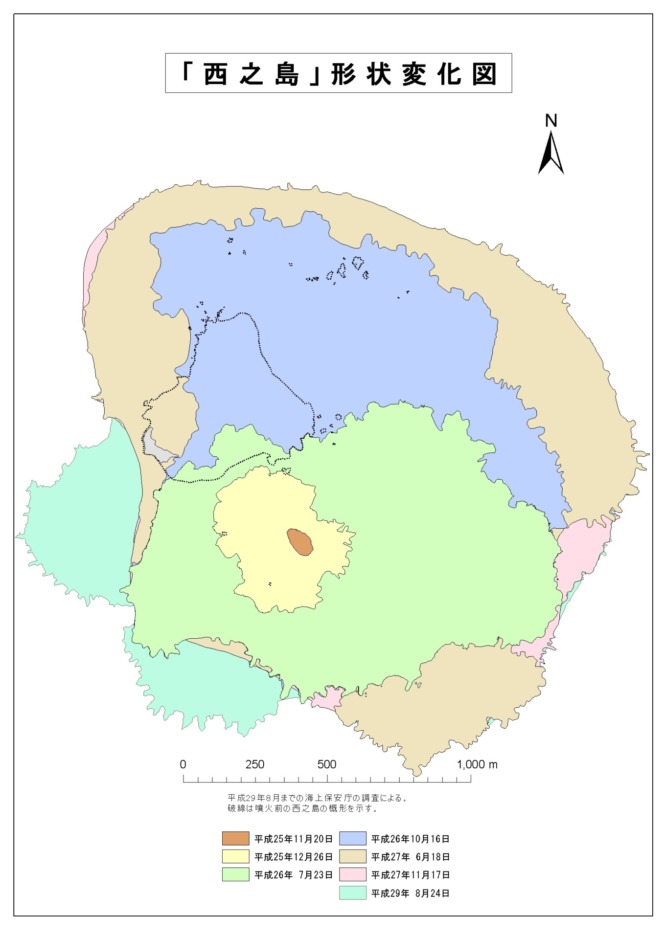

ここ数年の大きな噴火でその存在を知った読者も多いと思うが、実は最初に噴火が観測されたのは1973年。その際に面積0.25km2、高さ15mの「旧西之島」が形成され、1975年頃まで活動が続いた。

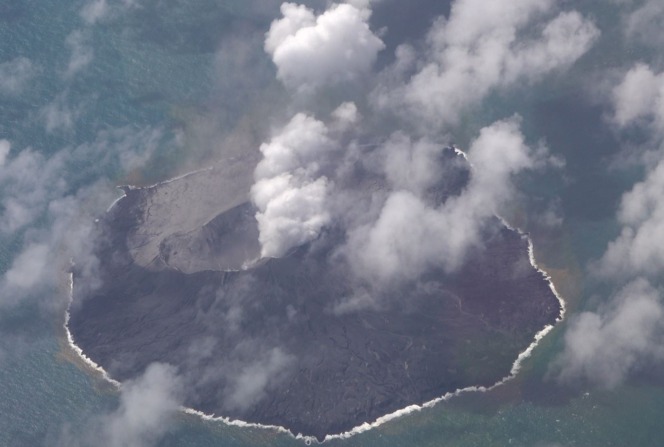

その後、40年間近くは静かだったが、2013年11月20日に旧西之島の南の海面下で大きな噴火が発生。海面上に頭を出した“新島”は、溶岩を噴出し続け、みるみるうちに旧西之島をのみ込んでしまったのだ。

2015年末にはいったん落ち着きを見せたものの、その後も噴火は確認され、2020年6月には再び爆発的な噴火が起こった。

現在(2022年10月)の様子は、田村さんによると、多くは白色噴気の放出であるものの、時折火山灰も噴出している可能性があるそうだ。また、島の全周に茶褐色および黄緑色の変色水が分布している模様だが、溶岩流は認められていないという。

そんな西之島に田村さんが初めて訪れたのは2015年のことだった。

「初めて西之島を訪れた時には、激しく活動していて、1分に1回ほどの間隔で噴火していました。この時は島から2kmのところまで近づいたのですが、流れ下った溶岩が海に入って水蒸気を上げている様子がみられました。夜になると海は真っ暗になるのですが、暗闇の中で西之島が花火のように火山弾の赤い火花を散らすのをとても美しく感じました。一方で、2020年の大噴火の後に行った時には、山頂の火口が大きくえぐれていて、その姿に恐ろしさを覚えました。西之島は短期間で劇的に変化しています」

海底の岩石からマグマの“痕跡”を探す

田村さんは調査で西之島を4回訪れている。主な目的は、島の岩石を採取し、その元になっている地下のマグマの様子を知ることだ。

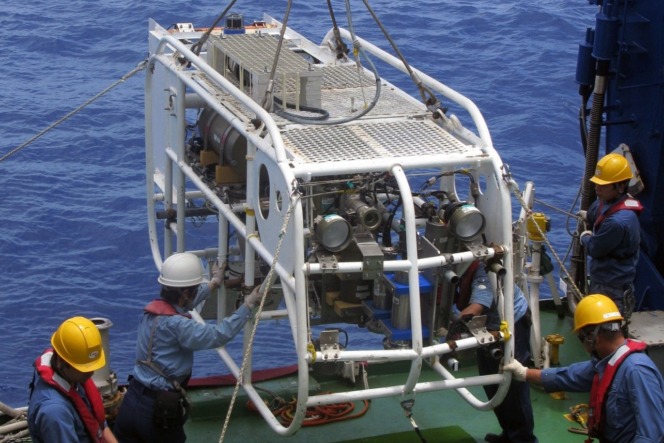

マグマは地殻の下のマントルが溶けたものだ。上陸して岩石を採取するだけでなく、周辺の海底に「ディープ・トウ」という機材を下ろし、それを引きずって海底をさらって(ドレッジと言う)、海底崖や海底にぽろぽろと落ちている岩石を採取した。海底サンプルの入手は、普段海を研究のフィールドにしているJAMSTECの強みとも言える。

「JAMSTECのディープ・トウでは、カメラで映像を見ながらドレッジを行うことができます。島の地表で溶岩が固まった岩石でもいいのですが、海底で岩石サンプルを採取するのが重要です。西之島は海底にも溶岩を噴出する割れ目があって、そこから噴出し、急冷されて固まった岩石のほうが、マグマの組成などの情報を(地上の岩石よりも)あまり変化させず、もとに近い形で残しています」

研究グループでは、2015年6月、島周辺10地点でディープ・トウの曳航を11回行い、深度500〜2000mの様々な深さから、溶岩が固まったばかりの岩石を入手。2020年と2021年の調査でもサンプル採取を行っている。しかし、自然相手の調査は思い通りにいかないこともあるそうだ。

「西之島までは船で2、3日かかり、1週間ほど調査をします。船は他の調査でも使うので私たちが使える日は決まっているのですが、台風が来て予定通りに行けず調査を見送ったこともあります」

地球の「大陸」は“どうやって”つくられた?

田村さんたちは2015年から、サンプル調査や分析といった「西之島」の研究などを通して、「地球の大陸誕生」の謎に迫ろうとしている。その研究の中身は一体どういうものなのか、ここからは順を追ってひもといてみよう。

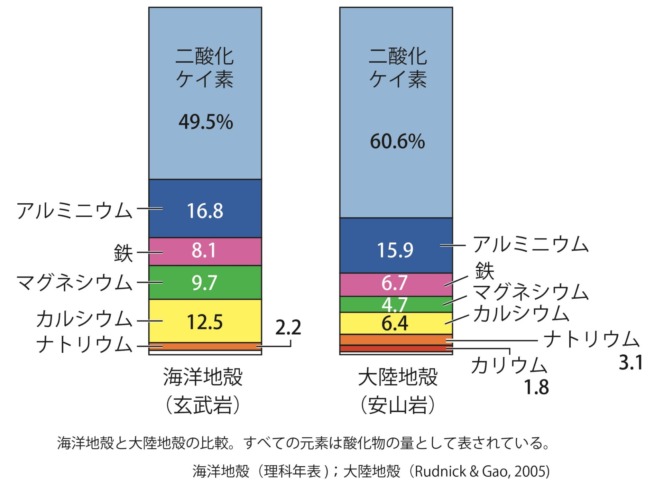

(1)海底と大陸は地殻の「材料」が違う

まず、地球上には海と大陸があるが、海底と大陸をつくりだす地殻は「材料」が違う。 海底は玄武岩でできた厚さ6〜8kmの海洋地殻で、大陸は花崗岩・安山岩でできた厚さ30〜50kmの大陸地殻である。そして文字通り、玄武岩を噴出するもとになるのは「玄武岩質マグマ」、安山岩を噴出するもとになるのは「安山岩質マグマ」である。

加えて、最も重要なのは「安山岩質マグマは水のある圧力の低い場所でつくられる」とみられているということだ。このことをぜひ覚えておいてほしい。

では、この特徴を理解した上で、地球での「大陸」のつくられ方について考えてみよう。

(2)従来の定説 “ニワトリと卵”の問題

従来の定説は、「地殻の薄い海洋底では玄武岩質マグマが噴き出す」、逆に「地殻の厚い大陸では安山岩質マグマが噴き出す」と、それぞれを対応させる考え方だった。そうすると、「大陸をつくる材料の安山岩質マグマは大陸の下でできる」ということになる。

しかし、そうだとすると、「安山岩が大陸をつくっているのに、そもそも大陸がなければ安山岩ができない」ことになる。大陸と安山岩のどちらが先か、“ニワトリと卵の問題”があった。これを考えるには、まだ陸地の無かった地球で、安山岩質マグマがどのようにしてできたかを解明する必要がある。

田村さんによると、ここで私たちに「ひとつの回答」を提供してくれるかもしれないのが「西之島」なのだ。

大陸は海から生まれた?―西之島が大陸誕生を再現か

では、西之島を“使って”、陸地の無かった地球の「安山岩質マグマの生成」をどのように“確かめて”いくのか。ポイントは西之島の「島の下の地殻の構造」と「岩石サンプル」だ。

(1)「島の下の地殻の構造」

まず、西之島の地下の構造である。直下は地殻の厚さが20kmほどと、伊豆・小笠原弧の北側より薄いことが、地震波探査でわかっている。さきほど、重要なポイントとして「安山岩質マグマは水のある圧力が低い場所でつくられる」とみられることに触れたが、島直下の地殻が薄いということはマントルが浅いところにあり、マントル中のマグマの圧力が低くなって、安山岩質マグマができる条件を満たす(圧力は地上に近いほど低く、逆に深くなると高くなる)。また、プレートの沈み込み帯であるので、マントル中に水は十分にある。

田村さんらは2016年に、岩石の組成などのデータベースと地殻の構造の情報を活用し、西之島で安山岩ができるのは、地殻が薄いからで、地殻の厚さが30kmより薄ければ(※正確には6~30kmほどの薄さ)、安山岩質マグマが存在し得ると、安山岩と地殻の薄さを関連づけた。

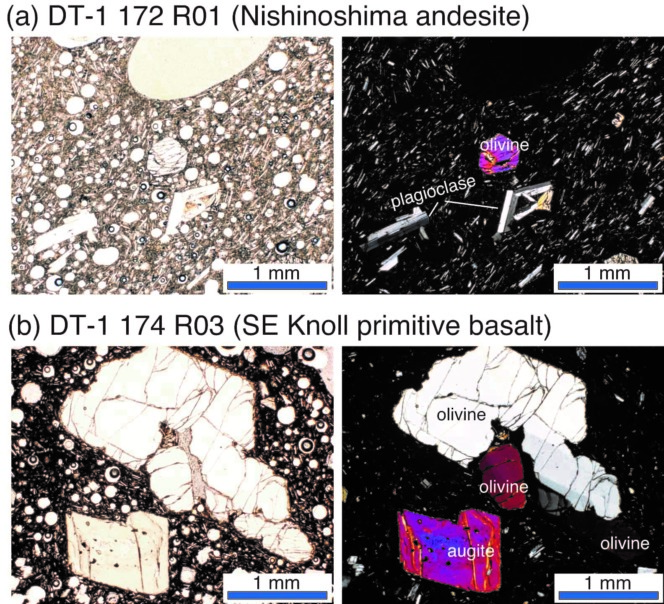

(2)岩石サンプル

さらに、採取した岩石サンプルを詳細に分析し、2018年には「西之島の海底および陸で得られた安山岩は、島直下の浅いところにある初生安山岩質マグマ(マントルが溶けてできたばかりの安山岩質マグマ)が分化した安山岩質マグマが噴出してできたものだ」ということも確認した。実際に噴出しているマグマから、その中の結晶を使って、初生マグマを逆算して求めたのである。

つまり、ここまでの話を総合すると、「地球に陸地が無かった頃の最初の大陸の材料も、西之島のような地殻の薄いところにある海域の火山によって生み出されたのかもしれない。安山岩質マグマを太平洋の真ん中で噴出する西之島は、まだ海しかなかった地球で大陸が誕生する様子を再現している可能性がある」といえるのだ。

「40億年前の地球はまだ地殻が薄く、そんな環境のもと、海底で安山岩がつくられます。そして安山岩は融点と密度が低いために、沈み込んでマントルへと戻ることができず、プレートの衝突帯で安山岩が集積して大陸になっていったのではないかと考えています。西之島はそんな環境を再現している興味深い火山島なのではないでしょうか。西之島や他の海底火山をより調査することで海底の安山岩をさらに採取し、そのサンプルを分析することで、仮説の確認を進めたいです」

西之島は今後どうなる? 2つのシナリオ

西之島が今後どうなっていくのかも興味深い。

田村さんは2つのパターンを想定している。ひとつは、西之島はこのまま噴火による成長を続けて、伊豆大島や八丈島ほどの大きさになるパターンだ。

もうひとつは、トンガのフンガ火山のように大規模な「カルデラ噴火」を起こし、島が陥没してしまうパターンだ。大規模な噴火が起こると、地下のマグマが抜けて、その上の地面を支えられなくなり、直径1〜10kmほどの大きな穴「カルデラ」ができる。2022年1月のフンガ火山の噴火では、カルデラが形成されて島の陸地の大半が海に沈み、津波も起こった。

「実は、フンガ火山と西之島にはいくつかの共通点があります。どちらも火山弧にあり、地殻が薄く安山岩質マグマを噴出する火山なのです。現在、西之島山頂の火口のくぼみは直径600mほどで、カルデラはこの10倍ほどのサイズですが、西之島でも今後フンガ火山のような大噴火は起こり得ると思います。現に伊豆・小笠原弧にはカルデラがいくつか存在しています。福徳岡ノ場も過去に形成された北福徳カルデラの中央にある小丘(中央火口丘)です」(田村さん)

西之島では2020年の噴火以降、噴出する火山灰の成分が安山岩質から玄武岩質に変化している。これまでの安山岩質マグマよりも深いところからマグマが噴出するようになっているのだ。フンガ火山の大噴火の理由も、玄武岩質マグマが新たに上昇してきたからだという可能性がある。田村さんは、フンガ火山との比較研究を行いながら、引き続き西之島の今後を注視している。

西之島研究の醍醐味は?

最後に、海域火山の研究を通して、どんなことを明らかにしていきたいか、田村さんに聞いた。

「西之島研究の醍醐味は、このひとつの小さな島から、地球のなりたちに迫れることです。40億年前と同じように、大陸の材料となる安山岩が海域火山で作られている様子を目の当たりにすることができ、サンプルの分析で仮説を実証することができるのです。また、大陸が誕生した時期と、地球に生命が誕生した時期は、どちらも40億年前ごろと重なります。大陸の形成は、生命の誕生に何らかの影響を与えたといえるでしょう。海域火山から生命誕生の謎にも迫れるかもしれません。こうした地球規模の大イベントについて、マグマの分析やフンガ火山との比較研究などを通して明らかにしていきたいです」

2022年8月の調査では、水深2000mの崖(海底に落ちている岩石ではなく、西之島本体)から初生マグマを起源とすると思われる安山岩サンプルが採取されていて、この分析結果も待たれる。西之島は「ここ数年の噴火がどうか」という以上に、地球46億年の歴史をひもとく手がかりになる火山なのだ。

取材・文:小熊みどり