西之島

更新日2025年12月24日

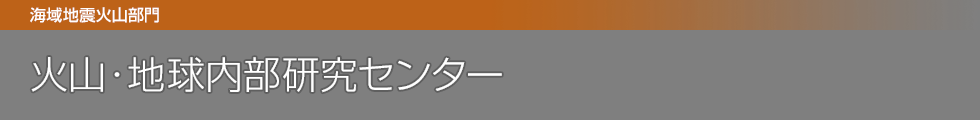

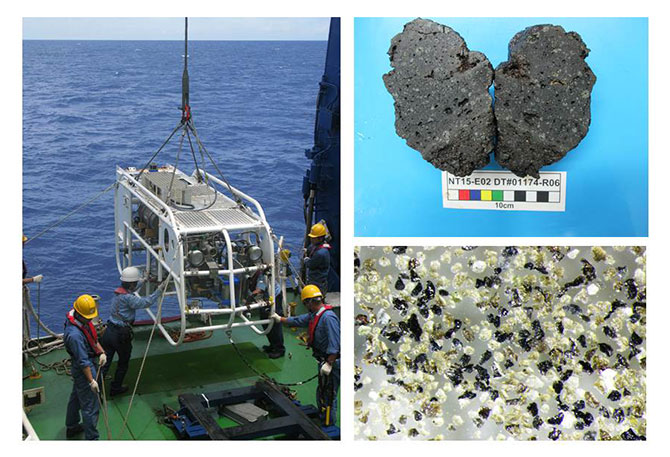

2013年からの噴火で新たな陸地の誕生に注目を集めた西之島。2015年に一旦落ち着きを見せて、その後も断続的に活動していましたが、2019年末から再び活発に活動がみられるようになりました。海底火山研究グループでは2015年からの調査航海を通じ、西之島の過去、現在と今後に迫るべく地球化学的な観点から研究を行っています。

西之島のふしぎ

様々な意味で注目を集める西之島。私たちが着目したのは島を主に構成する岩石が安山岩であるという点です。安山岩は日本の火山にありふれた岩石ですが、西之島が位置する伊豆小笠原の火山としては珍しいもので、例えば伊豆大島や三宅島、八丈島、青ヶ島などは玄武岩を主体とする火山です。「玄武岩」は海洋底を構成する岩石で、海洋島が主に玄武岩で構成されているのは必然であると考えられてきました。なぜ、西之島では安山岩が噴出するのでしょうか?

【コラム】西之島の新島出現について(2013年11月25日)

大陸誕生のカギ?

ところで、「安山岩」は大陸を成す主要成分でもあります。実は、この大陸を構成する「安山岩」がどのように生み出されたのかはよく分かっていません。あらゆる火成岩はマントルが部分的に融けてできた初生マグマからできたと考えられていて、その成分は主に玄武岩。その後の作用により様々な岩石が生み出されます。しかしこの方法では多量に存在する「安山岩」の成因は説明できません。海で安山岩を生み出す西之島。その岩石を調べれば、全域が海に覆われていた原始の地球でどのように大陸が生まれたのか、その糸口が見つかるかもしれません。私たちはその謎に迫るべく、ある仮説を立てました。

西之島の不思議:大陸の出現か?(2014年6月12日)

新説「大陸は海から誕生した」

通常、マントルが融けて直接作られる初生マグマは「玄武岩」であると考えられてきました。しかし、ある条件では初生マグマが「安山岩」となり得ることがこれまでの研究で、実験的に確かめられています。その1つが「低圧であること」です。すなわち初生マグマがより浅い場所でできれば多量の初生安山岩マグマ(=「大陸」)を生みだせる可能性があります。海は大陸に比べて地殻が薄くなっていますが、実は西之島を含む小笠原の地殻はより顕著に薄いことが確かめられています。地殻が薄いということは、その直下のマントル(初生マグマを生み出す場)がより浅い位置に存在しているということになります。地殻が薄いことは大陸誕生前の初期地球に対応するとも考えられ、この仮説が正しければ「大陸は海から誕生した」といえるかもしれません。

大陸は海から誕生したとする新説を提唱 ―西之島の噴火は大陸生成の再現か―(2016年9月27日)

Tamura, Y., Sato, T., Fujiwara, T., Kodaira, S. & Nichols, A. (2016). Advent of Continents: a new hypothesis. Scientific Reports 6, 10.1038/srep33517.

http://www.nature.com/articles/srep33517

西之島は大陸生成の再現か

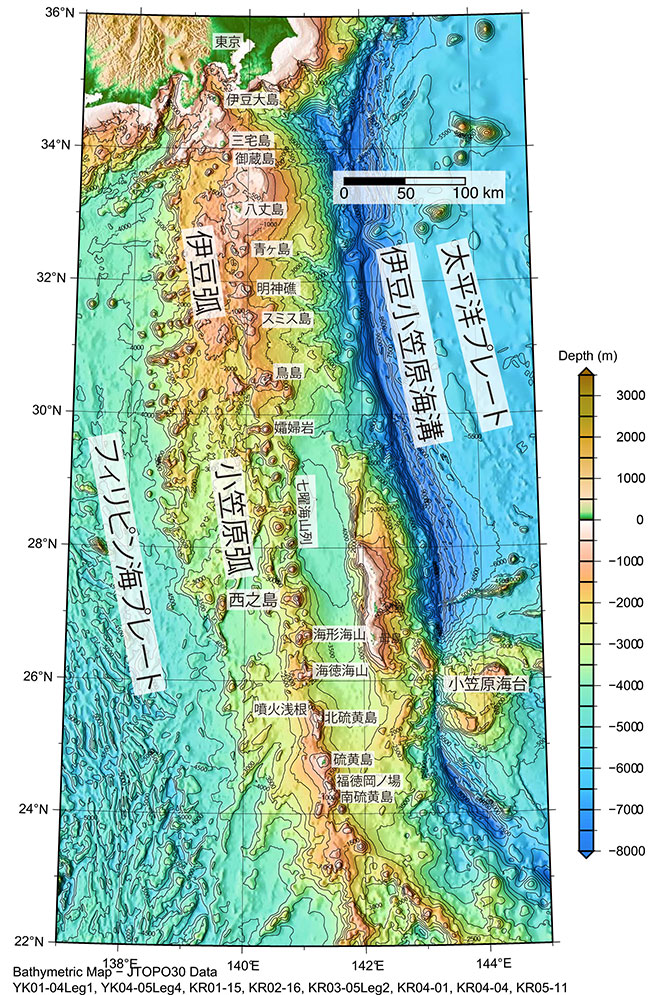

調査の結果、安山岩がこれまで知られていた陸上部だけではなく、海底部も含めた山体の広い範囲に分布していることが分かりました。一方、海底部には玄武岩などもみられ、多様なマグマが存在していることが明らかになりました。安山岩の一部には、かんらん石という鉱物が含まれており、詳細に分析した結果、西之島に噴出する岩石の成因が低圧下のマントルで生成した初生安山岩マグマに由来することが明らかになりました。このことは、先の仮説を裏付けるものです。それでは、西之島以外の火山ではどうなのか?私たちは周辺の同様に地殻が薄い場所で、引き続き調査研究を続けていきます。

海洋調査船による西之島および周辺海域の学術調査研究 ~海底面の撮影や地形調査、試料の採取、西之島火山の観察などを実施~(2015年7月15日)

海洋調査船による西之島および周辺海域の学術調査研究 ~海底面の撮影や地形調査、試料の採取、西之島火山の観察などを実施~(2015年7月15日)西之島の噴火が大陸生成を再現していたことを証明(2018年11月12日)

Tamura, Y., Ishizuka, O., Sato, T., & Nichols, A. R. L. (2019). Nishinoshima volcano in the Ogasawara Arc: New continent from the ocean? Island Arc 28, e12285. Video Abstract https://vimeo.com/314337129 https://doi.org/10.1111/iar.12285

西之島は成長を継続するか?

大陸誕生のカギを握るかもしれない西之島。一方で、活動に変化の兆しが見られます。2020年6月以降活動がさらに活発化、噴出する火山灰の成分もこれまでのものよりも玄武岩質に変化していることが東京大学地震研究所から報告されています(【研究速報】西之島2019年-2020年活動の観測)。これは何を意味するのでしょうか?伊豆小笠原マリアナ弧の海底火山を見渡すと、成長を続けた火山がその後、巨大噴火によりカルデラを形成した例がいくつか見つかります。これらは安山岩の火山を形成する活動を続けた後、玄武岩と流紋岩の活動に移行し、カルデラ噴火へと至ったとみられています。西之島も同様の変化をたどるのか、先の事例の検証とともに、西之島の変化を捉えて今後の活動予測に寄与するべく調査研究を行っています。

【コラム】西之島の今後の活動を注視する(2020年8月6日)

【調査速報】2020年12月に海底堆積物の採取を行いました(2021年2月19日)

「地球の大陸は海から生まれた?」 西之島の噴火から迫る、40億年前の「大陸の起源」――地球の「謎解き」に挑む(2022年12月13日)

参考情報

海上保安庁 海洋情報部 海域火山データベース「西之島」

関連研究

小笠原諸島で見られる地殻の進化に関する研究

海域地震火山部門で最近実施している西之島および小笠原の海底火山に関する研究成果を紹介します。

海域地震火山部門では、2024年度から環境研究総合推進費の課題のもと、西之島や福徳岡ノ場、孀婦海山などの伊豆諸島~小笠原海域で見られる火山活動と、地殻形成プロセスについて研究を行っています。

これらのプロジェクトでは、JAMSTECがこれまでの海洋調査で蓄積した伊豆・小笠原海域のデータを再評価するとともに、活動的な海域火山(火山島や海底火山)への調査航海を実施し、そのダイナミックな変化を地質学・地球物理学的に明らかにしていくことを目的としています。

西之島を含む小笠原諸島は2011年に、陸生貝類などのユニークな生態系が評価されて世界自然遺産に登録されていますが、地質学的にも非常に興味深いものが見られることはご存知でしょうか。

西之島は、世界遺産登録が決まったあとの2013年に活動を再開し、現在に至るまで断続的な噴火活動や島の拡大を見せています。

父島に見られる「ボニナイト」と呼ばれるマグネシウムに富む安山岩は、海洋底が拡大し始めるイベントを記録した、世界的にも珍しい石で、東京都の「県の石」にも指定されています。

海から陸へと地球の地形が進化していくスナップショットが見られる場所として、小笠原諸島は生態系だけでなく地形や地質の面でも世界遺産に値する可能性があるかもしれません。南の海で繰り広げられる地球の興味深い営みをもっと深く知るため、私達は研究を進めています。

実施中の研究課題

環境研究総合推進費【4-2402】「小笠原諸島・西之島が現在進行形で見せる『大陸生成現象』の再評価へむけた海域火山の海空総合的調査研究」(2024~2026年度、代表:吉田健太)

環境研究総合推進費【4MF-2402】「小笠原諸島西之島における大陸地殻の形成過程:プレート沈み込みの開始から衝突帯における大陸生成までのシナリオ」(2024~2026年度、代表:田村芳彦)

活動報告

2025年12月10日

海洋研究開発機構 横須賀本部にて、【4-2402】課題の2025年度アドバイザリーボード会合を開催しました。関係者に課題の進捗状況を報告するとともに、西之島の調査で活用している海底広域研究船「かいめい」の見学を実施しました。

2025年11月20日・22日

11月20日に小笠原世界遺産センター(父島)、22日に母島村民会館で、推進費【4-2402】【4MF-2402】課題に関連する一般向け普及講演会を開催すると共に、父島・母島の野外調査を実施しました。

【4-2402】より多田訓子が「ドローンで西之島を透視する」、【4MF-2402】より田村芳彦が「父島は海洋地殻?マグマのでき方」、石塚治(産総研)が「小笠原諸島のなりたち-その希少性と普遍性」というタイトルで講演を行いました。

また、関連して11月20日~1月29日にかけて、小笠原世界遺産センターで企画展「父島ジオ・ミステリー 岩石に秘められた地球の謎」を開催しています。

2025年10月27日

東京海洋大学で開催された海洋理工学会2025年度秋季大会のシンポジウム「空中ドローン(UAV)で海を知る」にて、【4-2402】課題より市原寛が「無人ヘリコプターを用いた西之島の遠隔観測」という招待講演を行いました。

学会ウェブサイト:http://amstec.jp/PDF/R07Apapers.pdf

2025年10月25日・26日

JAMSTEC海域地震火山部門が、お台場のテレコムセンターで開催されたサイエンスアゴラ2025にて、「小笠原諸島の火山活動が私達に教えてくれること」 という題名で出展しました。

西之島で採取された岩石や、福徳岡ノ場・硫黄島から沖縄などに流れ着いた軽石の実物を「触れる形で」 展示し、推進費【4-2402】【4MF-2402】課題の研究成果も一部紹介しました。

イベント概要・報告ページ:https://www.jst.go.jp/sis/scienceagora/2025/booth/303.html

2025年10月3日

小笠原諸島の火山活動を把握する一環で実施している「漂流軽石」の研究に関して、最近JAMSTECで実施した成果を紹介するコラムをJAMSTEC BASEで公表しました。

推進費課題で実施したKM25-02 Leg2およびKM25-09航海の成果も少しだけ先出しで紹介しています。

軽石は遠く離れた火山からのメッセージボトル

https://www.jamstec.go.jp/j/pr/topics/column-20251003/

2025年9月8日~27日

海底広域研究船「かいめい」を使って、KM25-09「伊豆・小笠原弧の火山活動把握のための調査航海」を実施しました。本航海では、相乗り研究課題として推進費【4-2402】に関連した「小笠原諸島・西之島が現在進行形で見せる『大陸生成現象』の再評価へむけた海域火山の海空総合的調査研究」を実施しました。

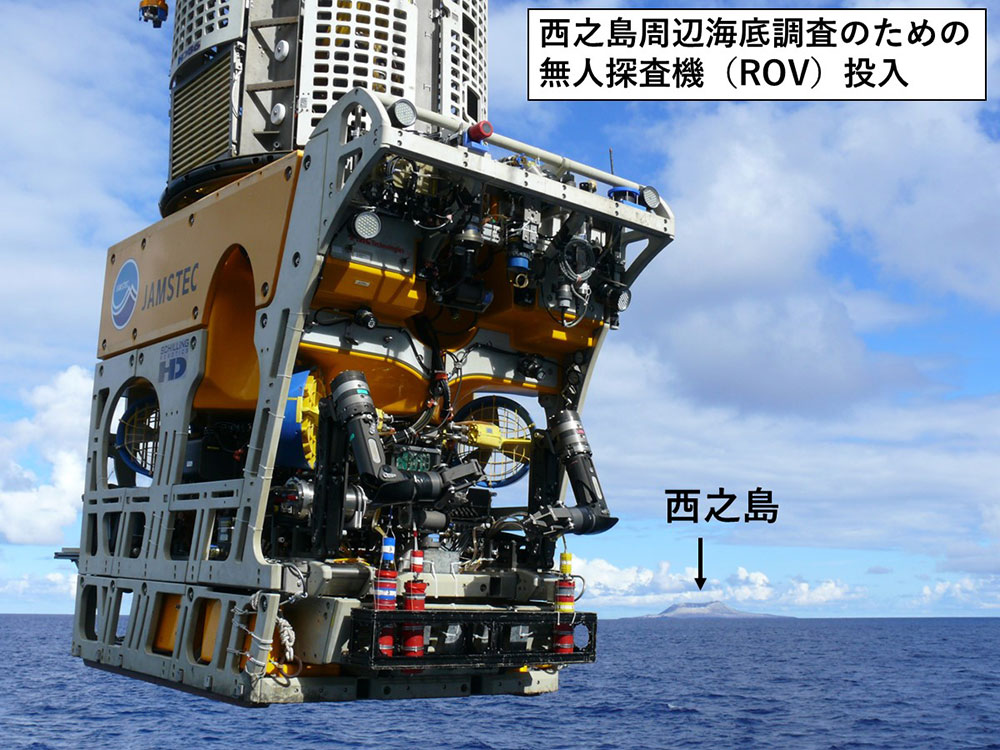

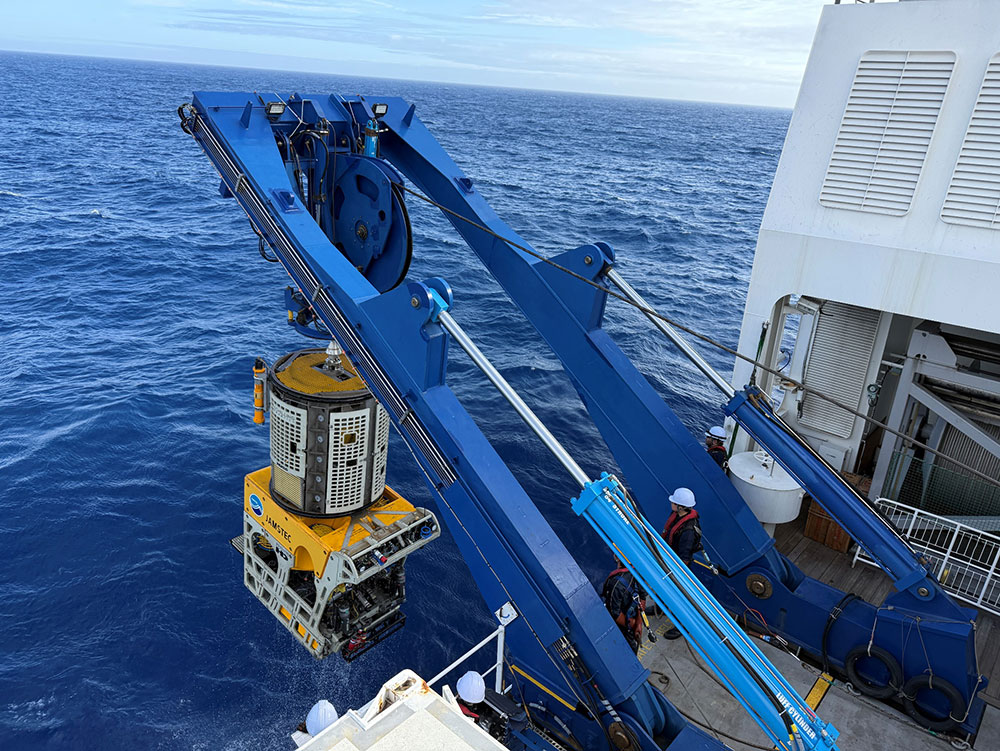

推進費課題に関連して、活動を続ける西之島と、2023年に火山活動由来かもしれない海底地震・津波を引き起こした孀婦海山で、無人探査機を用いた海底地質調査を実施しました。今後の解析にご期待ください。

2025年5月25日

日本地球惑星科学連合大会(会場:幕張メッセ)にて、パブリックセッション「新島誕生11年:ダイナミックな変化を続ける西之島の現在と未来」を開催しました。

【4-2402】課題から多田訓子が西之島での地球物理観測について講演を行いました。【4MF-2402】課題から田村芳彦が父島等で見られるボニナイトについて講演を行いました。

現地で約40名、オンラインで約50名の方に参加いただき、西之島や小笠原の地球科学・生態学に関する講演・質疑を実施しました。

2025年4月25日

3月の航海での成果に関して、プレスリリースを発表しました。

【プレスリリース】衛星通信を用いた無人ヘリコプターの船上運用による遠隔火山島の観測に成功(速報)

https://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20250425/

2025年3月29日

伊豆・小笠原の火山島・海底火山を対象とした調査航海(KM25-02 Leg2)を実施しました。無人ヘリコプターを使った火山観測や、無人探査機での海底調査を実施し、今後多くの成果に繋がることが期待される収穫がありました。

論文

Yoshida, K.K., Hiramine, R., Ishimura, D., Sato, T., & Maruya, Y. (2025) White pumice raft drifted to the Ogasawara and Nansei Islands after the October 2023 earthquakes in the southern Izu Islands. Geochemical Journal, 59, GJ25013. https://doi.org/10.2343/geochemj.GJ25013

Yoshida, K.K., Tada, N., Sato, T., Tanaka, E., Ishibashi, H., Mori, Y., Maeno, F., Tamura, Y., & Ono, S. (2025) Changes in the Redox State of the Nishinoshima Magmatic System During and After the 2020 Explosive Eruption. Island Arc, 34, e70021. https://doi.org/10.1111/iar.70021

Hiramine, R., Ishimura, D., Nagai, M., Miwa, T., Nishikawa, H., Kuwatani, T., Sato, T., & Yoshida, K. (2025) Pumice Drifting from Ioto Volcano in the Izu–Bonin Arc to the Nansei Islands, Japan. Island Arc, 34, e70020. https://doi.org/10.1111/iar.70020

Akamatsu, Y., Suzuki, T., Tada, N., Sawayama, K., Ichihara, H., Katayama, I., Sakamoto, G., Yamamoto, Y., Maeno, F., & Yoshida, K. (2025) Variations in pore structure in subaerial lava flows at Nishinoshima, Japan, inferred from physical properties. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 458, 108262. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2024.108262

記事掲載など

絶海の孤島・西之島で、福島県からの火山観測に初成功 衛星通信で無人ヘリ操縦(産経新聞ウェブ版、冒頭無料)

https://www.sankei.com/article/20250503-URWT2INJWZJ77LSJTTH4WYZT7A/