「2050年には地球温暖化によって地球の平均気温は〇度上昇します」そんなニュースを目にします。この予測をするために使われるのが「気候モデル」と呼ばれる、地球の気候をシミュレーションするプログラムです。海洋研究開発機構(JAMSTEC)には、地球シミュレータというおもに「気候モデル」を研究するためのスーパーコンピューターがあります。この気候モデルから何がわかるのかを、JAMSTECの地球環境部門環境変動予測研究センターの河宮未知生センター長に聞いてみました。(取材・文:岡田仁志)

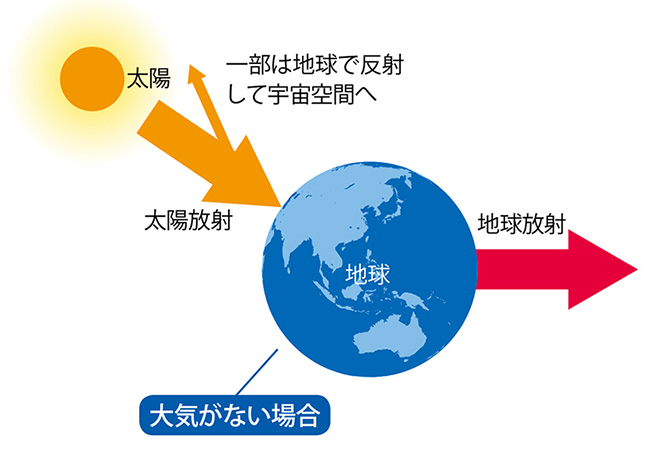

地球に大気がなかったら平均地表温は―18度に!

──年々、夏の猛暑がひどくなっているように感じられることもあって、多くの人々が地球温暖化を日常的に実感するようになっています。シミュレーションモデルによる温暖化予測についてお聞きしたいと思いますが、その前に、まずは大気中の二酸化炭素が地球を温暖化させる仕組みを教えてください。

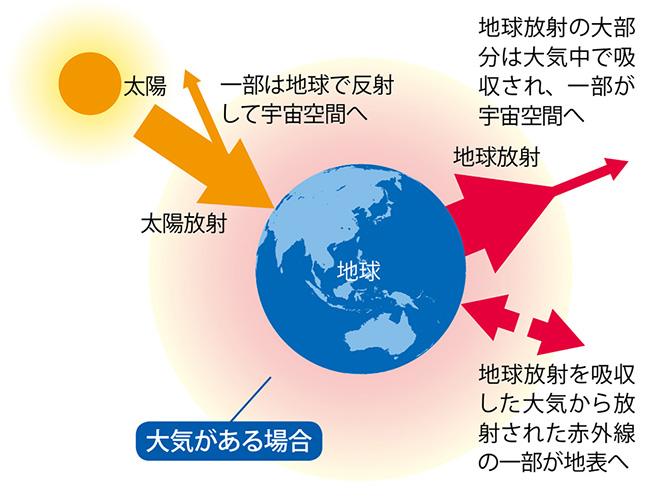

もし、地球に大気がなかったらどうなるでしょうか? 地球は、太陽から受ける放射によって温められます。地球は太陽から熱を受け取っていますが、その一部は地表や海面で吸収されます。一方で、地球は熱を赤外線の形で宇宙空間に放出しています。大気がない状態では、地球の熱はどんどん宇宙空間に放出され、地表の温度はマイナス18度くらいまで下がってしまうといわれています。

しかし、大気のおかげで、地球の平均地表温は14度くらいを保っています。これを「温室効果」といいます。大気のこうした性質は、19世紀にフランスの数学者フーリエやスウェーデンの化学者アレニウスによって議論されています。

二酸化炭素には赤外線を吸収する性質がある!

この大気の中でも、二酸化炭素には赤外線を吸収・放射する性質があります。地球の表面が放出した赤外線が、二酸化炭素によって吸収され、ふたたび放射されることによって、大気が温まるわけです。

この大気中の二酸化炭素濃度が高くなっていることで、地球温暖化が問題視されているわけです。

──最近、温室効果ガスとしてメタンの話題も耳にします。メタンにも二酸化炭素と同じような温室効果があるそうですね?

メタンは、二酸化炭素とは異なる波長の赤外線を吸収して、上下にはね返す性質を持っています。メタンのほかに、二酸化窒素にも温室効果がありますね。ただし、地球の温室効果全体の中でそれらが占める割合は大きくありません。温暖化の8〜9割は二酸化炭素の効果だと考えられています。

温室効果ガスとエアロゾルの関係を調べると

ちなみに、さまざまな温室効果ガスが存在する一方で、地表を冷やす物質もいろいろと放出されています。

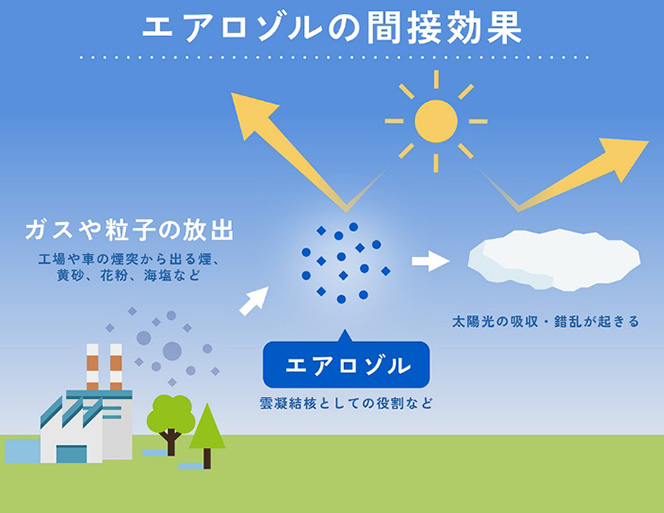

たとえばニュースなどで話題になっている「PM2.5」は大気を汚染しますが、太陽の光を遮るので冷却効果があるんですね。そういうエアロゾル(大気中の塵)による冷却効果と、二酸化炭素以外の温室効果ガスによる温暖化効果は、ほぼ釣り合っています。

そう考えると、いまの温暖化は二酸化炭素の温室効果によるものとだということもできるでしょう。さまざまな温室効果ガスによる温暖化が1.2あるとすると、そのうちの1は二酸化炭素によるもので、残りの0.2はエアロゾルによる冷却効果と相殺されているわけです。

──大気中のメタンがもっと増えてしまうと、エアロゾルの冷却効果と相殺されずに、ますます温暖化を進める原因になるということですね。

そういうことです。メタンが増えなくても、エアロゾルが減れば同じことですよね。ですから、大気汚染を改善すると温暖化が進むという皮肉な話になるんです。日本列島の上空に黄砂やPM2.5がたくさん飛んでくれば、少し大気が冷えているはずですが、温暖化を防止するために「もっと大気汚染を進めろ」というわけにはいきませんからね。

気候モデルには科学が総動員されている

──気候や気象の変化を予測するシミュレーションモデルでは、そういったエアロゾルの影響も計算に入っているのでしょうか?

入っています。ただしエアロゾルの影響は、太陽光をはね返す効果だけではないので、扱いは簡単ではありません。エアロゾルのつぶつぶに水蒸気が凝集することを「雲凝結核」といいます。これによって、雲の形成や動き、雨を降らせるまでの時間などが変わってくるんですね。

雲は地表における熱のやり取りに大きく関わっているので、そういうエアロゾルの間接効果は、シミュレーションでも無視できません。でも、多種多様なエアロゾルの定量的な理解はまだあまり進んでいないんです。水蒸気の凝結核としてどれくらい効率的に働くかは、塵の種類によって違うので。

ですから、気候変動に与える影響を厳密に計算しようと思ったら、地球上で漂っている塵の種類や分布を正確に把握して、それが将来どう変化していくかを予測しなければいけません。

これは現実的な話ではないので、実際には、各分野の専門家から見て「まあ、これなら間違っていないでしょう」といえるレベルの想定に基づいてシミュレーションをするわけです。

──エアロゾルの影響だけでもそれだけ複雑なのですから、気候変動のシミュレーションは気が遠くなるような作業ですね。

だから、いつまでたっても終わらないんですよね(笑)。

草地・森林・海……格子の中はどう計算する?

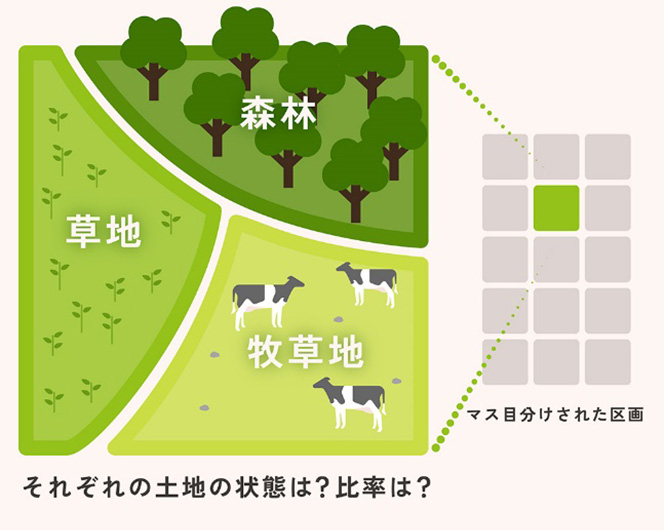

──地球温暖化を予測する気候モデルは、1マス数十キロメートル〜100キロメートルの格子で地球を区切って計算するそうですが、その場合、陸地と海の両方が入るマス目もありますよね? 計算が複雑になりそうですが、どのように処理するのでしょう。

陸と海のどちらかだけに絞って計算するモデルもありますし、別々に計算するモデルもあります。すべて陸地だとしても、草地と森林と都市部では状態が違うので、1つのマス目の中の条件は一様ではありません。

それを別々に計算する場合、地表の状態ごとに方程式を入れ替えるケースもあれば、同じ方程式を使って、地表の状態ごとに入力値を変えることで対応するケースもあります。

たとえば1つのマス目に森林と草地と牧草地がある場合、その3通りの状態をすべて計算してから、面積比で平均値を取って、そのマス目の代表値にすることが多いですね。

エアロゾルと同様、それぞれの土地の状態に関する専門家もいますから、各分野の知見を持ち寄ってプログラムをつくります。

AIは「カオス現象」の予測が苦手!?

──シミュレーションには膨大な情報量が必要になるんですね。プログラムを書くのはものすごく大変そうです。

気候モデルの場合、プログラムは何十万行にもなりますね。最低でも10万行ぐらいでしょうか。1つの方程式だけで3〜4行になりますから。数式では1行で書けても、それを離散化して、1つ1つのデータを入れて計算機で解けるようにするために、ずいぶん長いプログラムを書く必要があることも多いのです。

──AIは使いますか?

使うこともあります。たとえば過去のデータを踏まえた経験則を導入する作業などはAIと相性がよいので、計算速度を上げるために導入する可能性が検討されています。

また、方程式による計算はなしで、これまでの地球上の気温分布や風向きなどの時間発展に関する学習データから将来を予測させるという大胆なシミュレーションモデルもあります。天気予報だけを目的にするなら、そういうAIの活用は有効かもしれません。

ただし、それによって精度の高い予報ができたとしても、なぜそうなったのかというメカニズムはわかりません。方程式に基づいてどう動いているかという土台がないので、解析しようがないんですね。

AIは経験則に基づいて将来を予測するので、似たような初期値からは似たような結果しか出ないことも問題です。初期値がわずかに違うだけで時間発展に大きな違いが出ることを「カオス」といいますが、全面AIモデルだとそういう現象が起きにくいそうです。

ちょっと違う初期値からは、ちょっと違う結果しか出ないんですね。とくに地球温暖化の研究は、過去に経験のない世界の変化を予測するものなので、AIにとってはちょっと苦手な分野かもしれません。

2024年夏の猛暑は気候モデルで予測されていたのか?

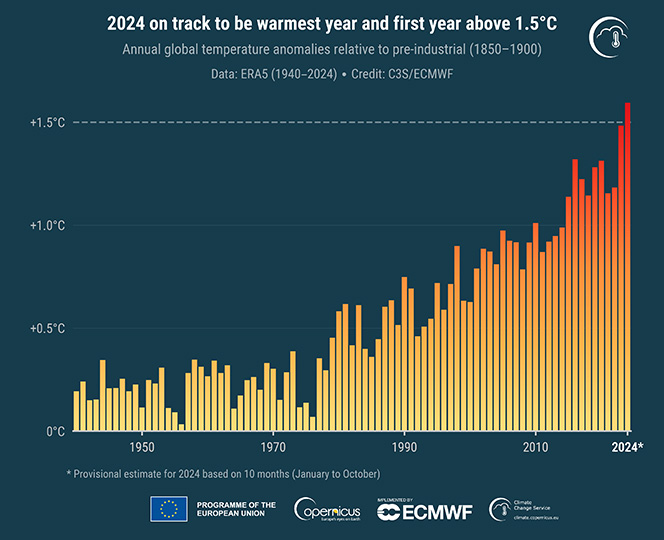

──2024年は、日本も地球全体も平均気温が観測史上最高を記録しました。これは気候モデルで予測されていたのでしょうか?

それについては、できていたといえばできていたし、できていないといえばできていない、という歯切れの悪い答えになってしまいます。

「2020年代の半ばになれば、産業革命以前との比較でプラス1.5度を超える年があってもおかしくない」というレベルのことは、2000年代初頭の段階で予測できていたでしょう。

しかし、気象現象にはゆらぎがあります。ある年のある季節にどれだけのゆらぎが起こるのか、その1つ1つを予測するのは地球温暖化予測モデルの目的ではありません。ですから、2024年の夏の正確な気温を温暖化モデルで予測することはできないんですね。

とはいえ、2024年1月ぐらいの段階で、「今年の夏は全体に高温傾向でしょう」と予測できていたシミュレーションモデルはあると思います。

ゆらぎに着目すべきかどうかは、そのモデルが予測しようとするタイムスケールによって違います。たとえば100年後の地球がどうなっているかを予測するなら、ゆらぎにはそれほど着目しなくていいでしょう。

一方、たとえばエルニーニョ現象が起きているとして、それが数カ月後の気象にどんな影響を与えるかを知ろうと思ったら、ゆらぎが大事になります。日々の天気予報もそうですね。ゆらぎそのものを予測するわけですから。

そういうシミュレーションの場合は、初期値の正確性が重要です。100年先を予測する場合、初期値はだいたい現状と合っていればいいのですが、明日の天気やエルニーニョの影響などは、いま現在の正確な地球の姿を初期値として入力しないと、意味のある予測にはなりません。

地球温暖化は気象のゆらぎか人為起源なのか?

──ここ数年の気温上昇は、人類の二酸化炭素排出による温暖化だけではなく、自然のゆらぎによって地球自体の温度が上がった部分もあるのでしょうか?

ゆらぎで左右されるのは0.4〜0.5度程度です。地球の平均気温は産業革命以前と比べて1.1〜1.2度上がっていますし、ゆらぎは地球を暖める方向にも冷やす方向にも働きますから、ほとんど人間活動起源の上昇だといっていいのではないでしょうか。

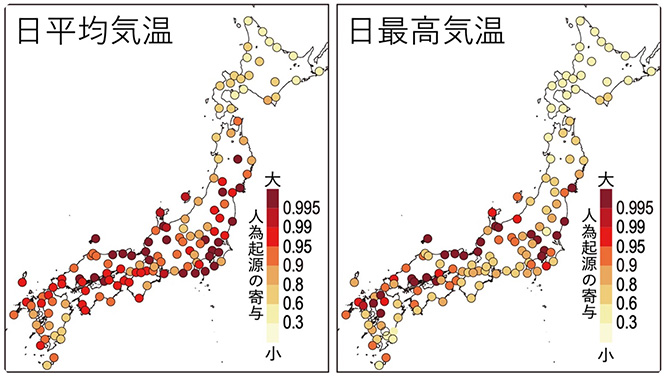

実際に、「イベントアトリビューション」という手法で、現在起こっている温暖化のうち、どのくらいが人為起源によるものなかのを研究している研究者もいます。

ただし今年の夏がとんでもなく暑かったのは、3割から4割ぐらい、自然のゆらぎも影響していると思います。ゆらぎがマイナスのほうに振れれば、気温は少し下がるでしょうね。

地球温暖化は後戻りできるのか?

2023年の春頃から2024年の夏頃まで、地球全体がその日付の史上最高気温を更新し続けました。このままでは、後戻りは難しいでしょう。

温暖化防止の目標として、産業革命以前比1.5度以内に抑えようという話がありますが、人間の二酸化炭素排出量がいまのままだと、あと4年でその気温になる計算です。二酸化炭素排出量をいくらか減らしたとしても、1.5度を超えるのは時間の問題でしょう。2度の上昇まで許容したとしても、あと20年程度しか時間的な猶予はありません。

ですから現実的な対応としては、いったん1.5度や2度を超えたところから、いかに抑えるかを考えなければいけないのではないでしょうか。温暖化予測シナリオの世界では、気温が目標値を超えてから目標値に戻すことを「オーバーシュート」と呼びます。

これからは、目標値をどれくらい超えるとオーバーシュートできなくなるのか、超えた期間がどれぐらいまでなら耐えられるのかといったことを試算していく必要があります。

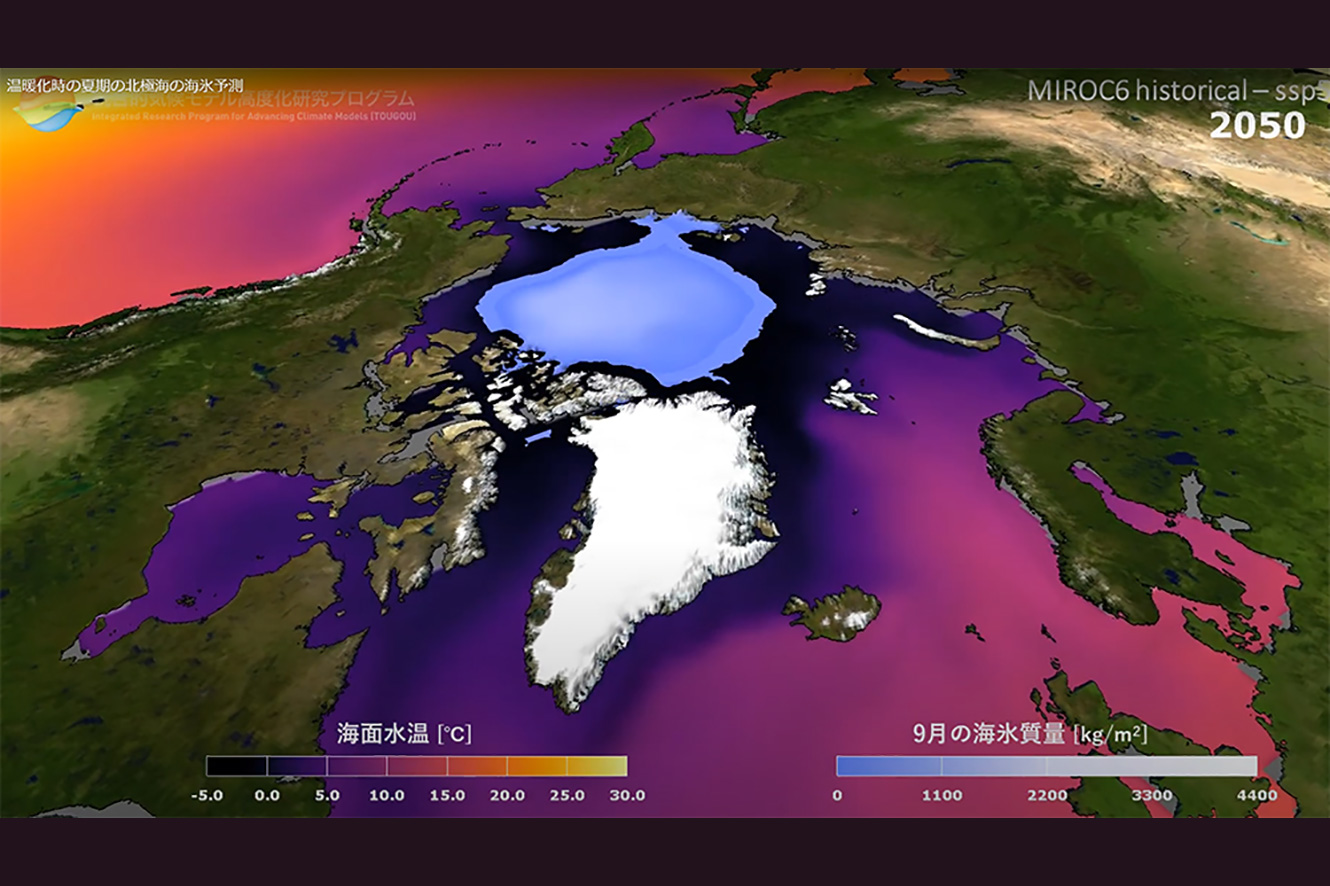

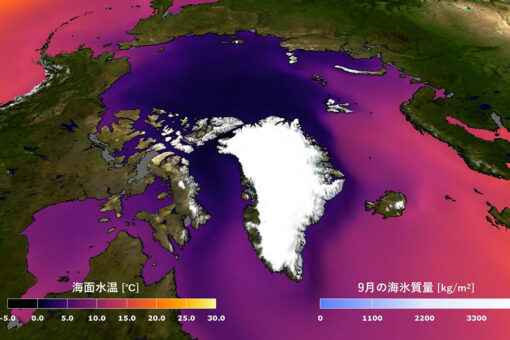

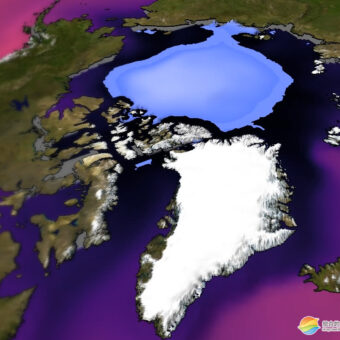

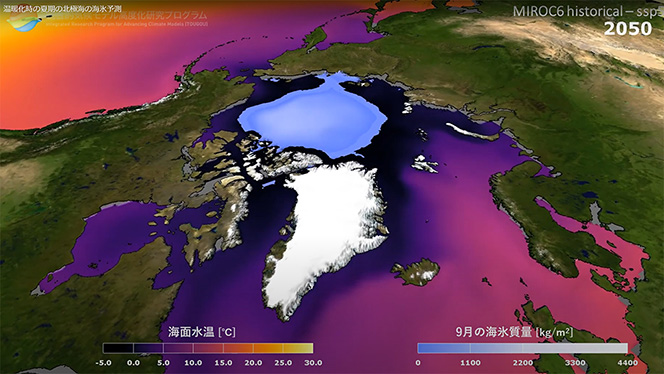

2050年、北極の氷が消える日が来るのか?

──地球そのものの気候が寒冷化に向かう兆候はないのでしょうか?

地質学的なタイムスケールでは、いまがいちばん温かいフェーズですから、これ以降は気温が下がっていくフェーズに入るはずです。とはいえ、氷期と間氷期のサイクルはだいたい10万年ですから、これから1万年ぐらいかけてゆっくり下がっていくという話です。いま起きている温暖化とは、タイムスケールが100倍も違います。

しかも、人間活動起源の温暖化が、これまで80万年くらい繰り返されてきた氷期・間氷期のサイクルに影響を及ぼす可能性もあります。というのも、南極大陸や北極域の巨大な氷床の変化が、氷期・間氷期のサイクルを左右することがわかっているんですね。

いま進行している温暖化によって、その氷床が極端に小さくなったり、消えてしまったりすると、氷期・間氷期のサイクル全体が乱れてしまうんです。人間が温暖化に何も手を打たずにいると、数万年単位で刻まれている地球全体のリズムも変えてしまうかもしれません。

温暖化が、さらに温暖化を加速してしまう!

──温暖化によって氷床が解けて海面や地面になれば、太陽光の反射が減ったり、海水から二酸化炭素が放出されたりしますよね。ますます温暖化を促すような悪循環が起こりそうな気がしますが。

当然、そういった悪循環はあります。気候モデルによるシミュレーションでは、起こり得る悪循環を見逃さないことが大事なんですよ。たとえばシベリアの凍った大地が溶ければ、その中の有機物からメタンや二酸化炭素が放出されるかもしれません。それも予測可能な範囲でモデルに入っていますが、正確に把握できているかどうかはわかりません。

その一方で、温暖化が進むことで、温暖化を抑えるメカニズムが働く可能性もあります。たとえば大気中の二酸化炭素が増えれば、植物の光合成が盛んになって、森林が多くの二酸化炭素を吸うようになりますよね。でも、気温が高くなりすぎると、こんどは光合成が阻害される可能性もあるんです。

そういうプラス・マイナスはお互いに打ち消し合うケースが多いのですが、温暖化を強める方向に働くポジティブ・フィードバックを見逃してはいけません。見逃しがないことをたしかめるのはとても難しいことですが、その努力を怠ってはいけないという問題意識は、研究者たちのあいだでも共有されています。

人間社会と気象現象への深い理解が気候モデルの発展に

──地球の気候という複雑なシステムをシミュレーションするのは、ほんとうに大変なことだと思います。今後、さらに精密な気候モデルを構築する上での課題は何でしょうか。

台風や線状降水帯の発生のような短期的なゆらぎが長期的な温暖化でどのように変化していくか予測するためには、解像度を高めなければいけませんが、これは高い計算能力が求められるので、コンピュータの発展と共に進めていく必要がありますね。

また、温暖化モデルとは別に開発されている「農業モデル」などを気候モデルに組み込んでいくことも考えています。人間活動そのものを組み込んだ包括的な地球システムモデルを構築できれば、気候変動と関連の深い食糧問題などについても、何かしらの示唆ができるようになるでしょう。

具体的には、たとえば温暖化によって作物にとっての状況が悪化する一方で、世界の人口は増えていくとなれば、作付面積を増やさなければなりません。これは森林伐採にもつながるので、二酸化炭素排出量が増えるおそれがあります。

でも、森林より農地のほうが太陽光を多くはね返すので、温暖化を抑える効果もあります。農業モデルを取り入れて食糧問題を扱うことになれば、そういうエネルギー収支について考えることができるんです。

そのように、人間社会のさまざまな問題を包括的に考えるためのツールとして、シミュレーションモデルを発展させていきたいですね。

取材・文:岡田仁志

撮影:村田克己(講談社写真部)

図版作成:酒井春

取材協力・図版提供:環境変動予測研究センター 河宮未知生 センター長

この連載のほかの記事を読む

- 日本近海に大量のマイクロプラスチックが降り積もっている!?太平洋から北極海にまで流れ込んでいる、その量を観測データから推定すると

- 「カオス現象」の気候はどのように予測されるのか?「気候モデル」で100年後の地球の気温を予測する方法

- 近年の猛暑は予測されていたのか?地球温暖化における人間活動の影響は?「気候モデル」研究でわかる地球の未来とは

- これがプレート境界下側「海洋プレート」の地質コア試料の「玄武岩」だ!12年前に残った地震研究の謎の解明へ【「JTRACK」研究航海終了!】

- エルニーニョ現象の“残り香”が2024年の猛暑の原因だったのか。北太平洋に溜まり続ける熱によって2025年の夏も暑くなるのか?