9月から始まった地球深部探査船「ちきゅう」によるIODP(国際深海科学掘削計画)第405次航海「JTRACK(ジェイトラック)」(日本海溝巨大地震・津波発生過程の時空間変化の追跡:Tracking Tsunamigenic Slip Across the Japan Trench)が、3ヵ月にわたる研究航海を終えました。

海底下掘削調査の中でも困難といわれる3ヵ月のミッションを振り返りながら、JTRACKの成果、そして東北地方太平洋沖地震の翌年に行われた「JFAST」が残した地震研究の大きな謎の解明に挑む調査航海について「JTRACK」の共同首席研究者の小平秀一さん、プロジェクト統括の江口暢久さん、乗船研究者の濱田洋平さんに伺ってみました。(取材・文:岡田仁志)

目次

- 「JTRACK」海溝型地震の未解決問題に挑む!

- PHASE1:12年前の水深約7000m・直径50cmの掘削孔へ!

- PHASE2:陸側・海側の新たな掘削と断層の状態を同時計測

- PHASE3:プレート境界断層をまたいで連続的にコア試料を採取する

- 海洋科学掘削の課題!硬いチャート層という壁を突破するには

- これが採取された「海洋プレート」玄武岩だ!

- PHASE4:新たな掘削孔に温度計を設置

- 12年前の「JFAST」で残った謎とは

- 地震研究者が驚いた断層の動きとは

- 3・11の前後で海底の地形がどのように変化したか

- 海底が水平方向に約50m、鉛直方向に約7〜10mズレている

- なぜ巨大な断層のすべりが海溝付近で起きたのか?

- 地震研究の謎:地震を起こした断層は固着しているのか?

「9月6日に清水港を出港した頃はまだ残暑が厳しかったので、熱中症に気をつけていました。でも帰港する頃には、冬の寒さが身に沁みる季節になっていましたね。予定していたオぺレーションをほぼすべて完了することができました」

感慨深げにそう語るのは、海洋研究開発機構(JAMSTEC)理事の小平秀一さんです。小平さんは、地球深部探査船「ちきゅう」による東北沖の掘削調査航海「JTRACK」の共同首席研究者。「ちきゅう」は2024年12月20日に清水港に帰港し、3ヵ月余におよぶ大規模プロジェクトは無事に終了しました。

「JTRACK」海溝型地震の未解決問題に挑む!

東北沖では、東北地方太平洋沖地震から約1年後、2012年4月に「JFAST」(東北地方太平洋沖地震調査掘削)が実施されました。「JTRACK」は、12年前の「JFAST」の調査で生じた謎の解明や、その後の地震断層の変化などを調べるプロジェクトです。

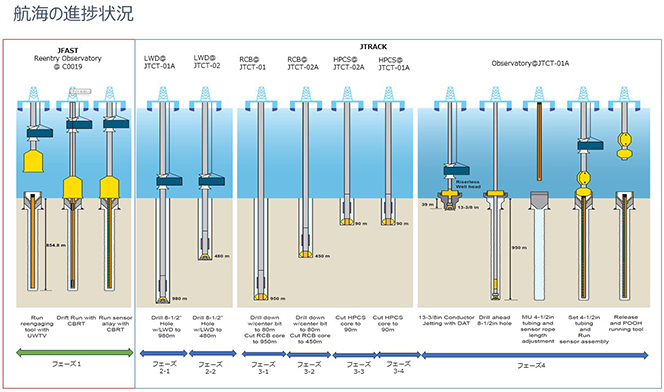

「具体的には、掘削同時検層(LWD)で地層のさまざまなデータを得ること、 海底面からプレート境界断層の下まで連続的に地質試料(コア試料)を採取すること、そして、掘削を行いながら周囲の地層の状態をさまざまなセンサーを使って計測すること、さらに掘削孔内に長期間計測を行う温度計を設置することが今回のミッションでした。

12年前のJFASTと同じ地点を掘削して、地震が起きたプレート境界断層の時間変化を調べるのに加えて、今回は陸側の北米プレートに沈み込む前の海側の太平洋プレートでも掘削を行いました。そのため、両者を比較することで空間変化も調べることができます」(小平さん)

PHASE1:12年前の水深約7000m・直径50cmの掘削孔へ!

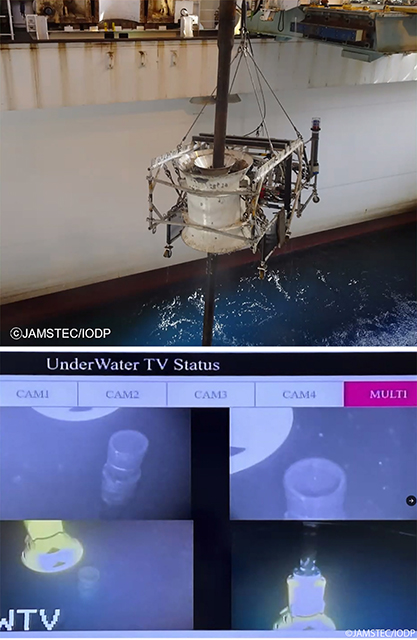

掘削調査は、フェーズ 1〜4に分けて実施されました。最初のフェーズ1(9月8日〜13日)は、12 年前に掘削した JFAST の掘削孔に温度計を設置する作業です。

まず、アンダーウォーターTVという水中カメラを駆使して、水深約7000メートルの海底面にある直径わずか50センチメートルの掘削孔を探します。それだけでも簡単ではなく、発見までにおよそ12時間を要しました。

「その掘削孔にロープでつないだ57個の温度計を入れるのですが、これは長さが約950メートルもあります。そう言われてもピンとこないかもしれませんが、700分の1のスケールで考えてみると、高さ10メートルの3階建てのビルの屋上から地面に空いた直径1ミリメートルの穴に針金を通すようなものです。

ドリルパイプを通して数珠つなぎの温度計を下ろしていきますが、海流の影響を受けてパイプがたわむので、簡単なオペレーションではありません。 掘削チームのみなさんの努力でそれに成功したおかげで、地震に伴う流体の移動や温度変化の測定が可能になりました」(小平さん)

PHASE2:陸側・海側の新たな掘削と断層の状態を同時計測

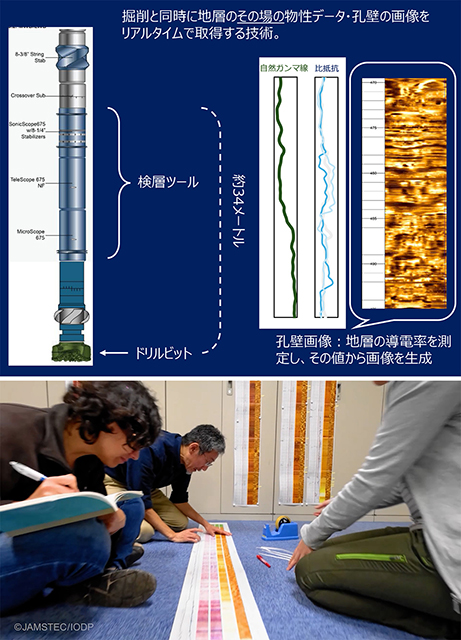

フェーズ2(9月14日〜10月1日)は、さまざまなセンサーを使って孔壁(掘削孔の壁面)の状態を計測する掘削同時検層(LWD)です。たとえば電流の流れやすさを計測すると、掘削孔に沿って地層や割れ目がどのように広がっているかがわかります。また、音波が伝わる速度を計測すると、岩石の固さを調べることもできます。

「いろいろな機器の精度が12年前よりも向上しているので、今回のLWDでは非常に高精度のデータを取ることができました。とくに、割れ目の分布を詳細に見ることができましたね。割れ目が並ぶ方向がわかると、断層のどの方向に力がかかっているかを知ることができます。

また、プレート境界断層のある陸側のLWDでは、水深6897.5メートルの海底から、さらに980メートルまで掘削しました。このときの総ドリルパイプ長は7906メートル。これは、海洋科学掘削の世界最長記録です」(小平さん)

PHASE3:プレート境界断層をまたいで連続的にコア試料を採取する

フェーズ3の地質試料(コア試料) 採取は、10月3日から12月3日まで2ヵ月間にわたって実施されました。10月28日には、乗船している多くの研究者が待ち望んでいたプレート境界断層域からのサンプルリターンに成功。近傍の別の場所からもプレート境界断層域の試料を採取したため、「空間的な構造変化についても議論できるようになった」(小平さん)とのことです。

さらに12月2日には、断層を貫く掘削を実施。上盤(北米プレート)の下に潜り込んでいる下盤(太平洋プレート)から、その層を構成する玄武岩のサンプルリターンに成功しました。

「12年前のJFASTは時間が足りず、上盤深部のプレート境界断層のコア試料の採取を優先したため、上盤浅部から深部までの連続的なコア試料の採取ができませんでした。しかし今回は、浅部からプレート境界断層まで連続的にコア試料を取れたのに加えて、さらに深部にある太平洋プレートの岩石試料も採取できたので、断層全体の構造を検討できるようになりました」(小平さん)

海洋科学掘削の課題!硬いチャート層という壁を突破するには

ただしプロジェクト統括の江口暢久さんによると、上盤と下盤のあいだには固いチャート層があるため、太平洋プレートまで貫く掘削作業は非常に難しかったそうです。

「コア試料を採取するには、真ん中に穴の空いたコアビットをドリルパイプの先端に装着します。このコアビットの刃で穴の空いた部分のまわりを削って、コア試料をドリルパイプの中にセットしたインナーバレルに残すわけです。

しかし今回、下盤まで貫くときは、その上の層まではすでにコア試料の採取が済んでいるので、コアビットの穴をふさぐ形でセンタービットという刃を装着し、玄武岩層の直上まで掘り進めようとしました。そこでセンタービットを抜いて、玄武岩層のコア試料を採取するというプランだったんです。

でも、玄武岩層の真上にあるチャート層はマッシブなガラス質で、非常に固いんですね。そのためチャート層の途中でセンタービットが削れてしまい、そこから先は掘れなくなってしまいました」(江口さん)

そのため掘削チームは新たな掘削孔を開け、真ん中に穴の空いていないドリルビットでチャート層を掘り抜き、玄武岩層の真上まで到達。そのドリルビットをいったん引き抜き、あらためてコアビットを下盤まで降ろして、ようやく玄武岩層のコア試料の採取に成功しました。

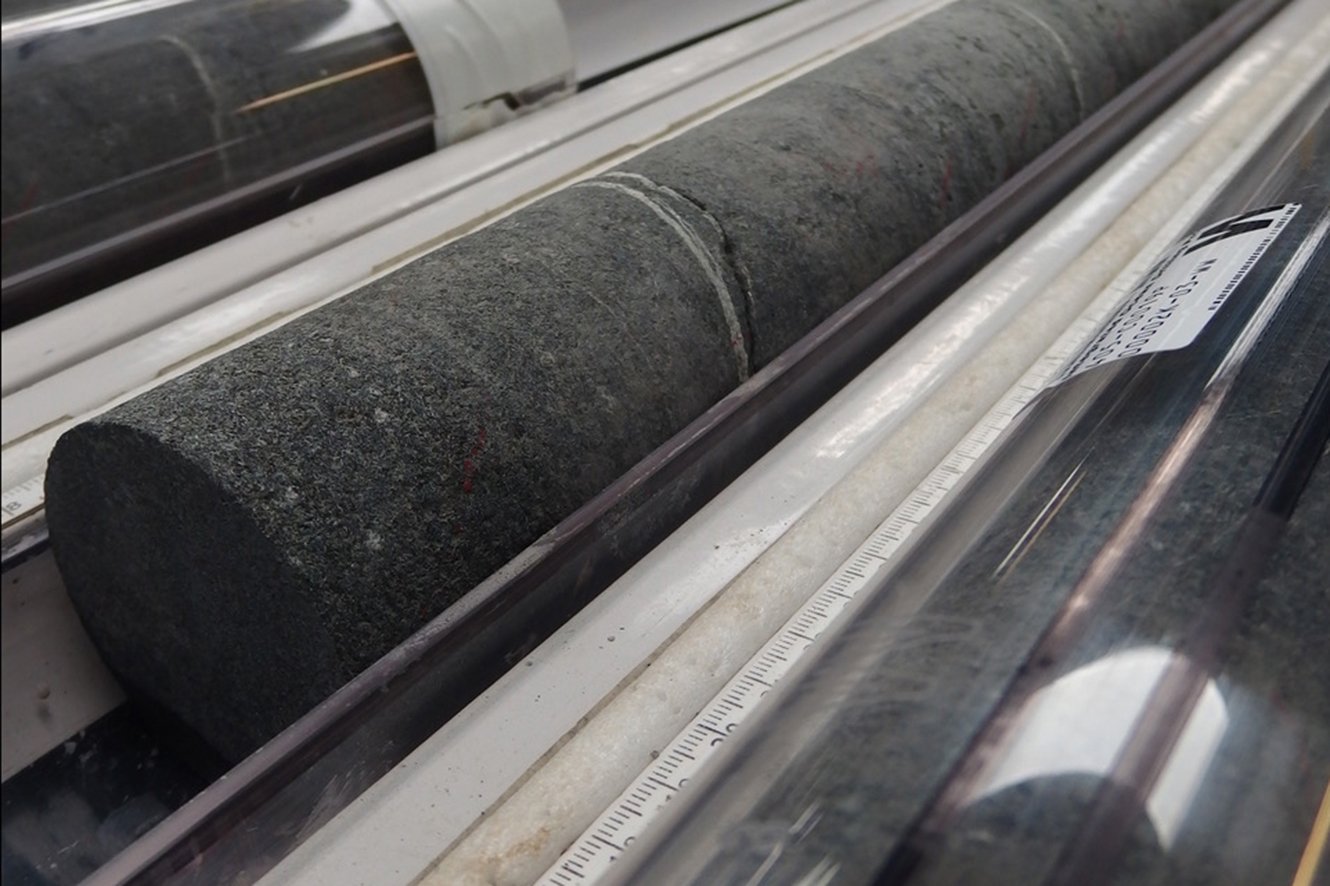

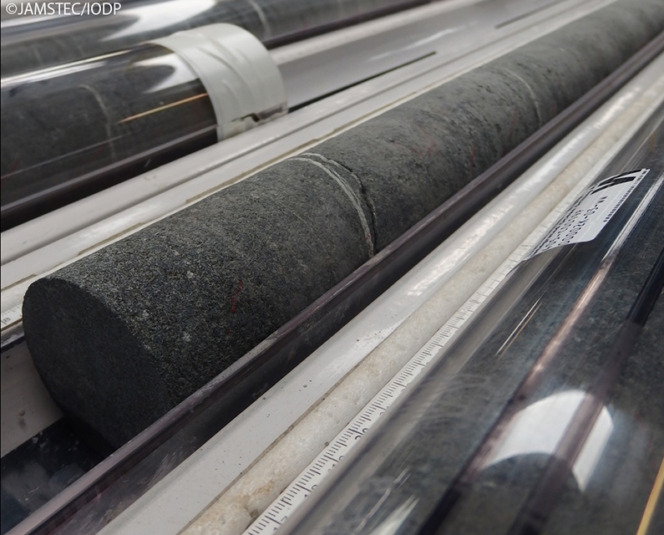

これが採取された「海洋プレート」玄武岩だ!

苦労の甲斐あって、採取した玄武岩のコアはきわめてクオリティの高いものでした。乗船研究者の濱田洋平さん(JAMSTEC高知コア研究所 物質科学研究グループ 主任研究員)も、こう語ります。

「難しいオペレーションの後に素晴らしいコア試料が回収されて、そのクオリティの高さに興奮しっぱなしでした。玄武岩のコアも非常に面白いものだったので、研究者同士のミーティングも白熱しましたね。

採取されたコアには、それぞれの研究者が自分のほしい場所に小さな旗を挿しておくのですが、玄武岩のコア試料にもたくさんの旗が並びました」(濱田さん)

PHASE4:新たな掘削孔に温度計を設置

最後のフェーズ4(12月4日〜16日)では、フェーズ1で温度計を設置したJFASTの掘削孔とは別に、陸側の新たな掘削孔に温度計を設置しました。約950メートルのロープに、1000分の1度まで計測できるセンサーを128個つないで海底下まで降ろす作業です。

「これによって、JFASTの掘削孔とJTRACKの掘削孔の2ヵ所で温度計測が可能になりました。両者のデータを比較することで、断層や地層の割れ目に沿って流体がどのように移動していくのかを、その速度も含めて検討できるシステムになったわけです。

以上の作業によって、当初予定していたJTRACKのミッションはほぼすべて完了しました。残っているのは、設置した温度計の回収だけです。回収がいつになるかは未定ですが、それが済んだときに最終的なミッション・コンプリートとなります」(小平さん)

12年前の「JFAST」で残った謎とは

さて、ここで話を2011年に戻しましょう。

東北地方太平洋沖地震の直後に行われたさまざまな調査では、地震研究者たちの従来の考え方を揺るがす発見があったといいます。その謎を解明するためのデータを得ることが、JFASTの大きな目的の1つでした。

では、その「謎」とはどんなものだったのでしょうか。

「2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による変動現象は、地震計やGPS観測ネットワークなど、日本列島やその周辺に展開された高密度・高精度の観測網によって克明に記録されました。私たち地震研究者は、そのデータを使って、地震の際にどの断層がいつ、どれくらいズレ動いたかを推定することができます」(小平さん)

地震研究者が驚いた断層の動きとは

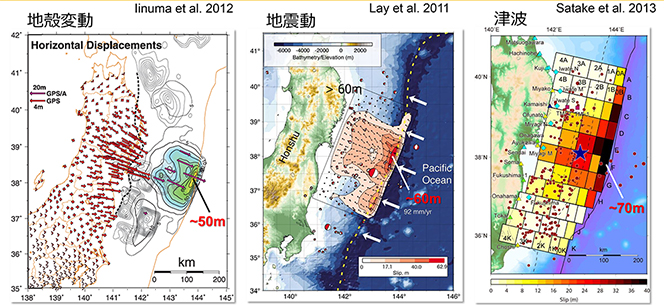

「その推定値を示した3つの図を見ていただきましょう。

それぞれ、GPSで観測した地殻変動、地震動、そして津波のデータから推定した断層のズレを示すものです。図の中の日本列島に沿うように引かれている黄色の線(左)、黄色の点線(中)、黒い線(右)は、いずれも海側の太平洋プレートが陸側の北米プレートに沈み込む『海溝』です。

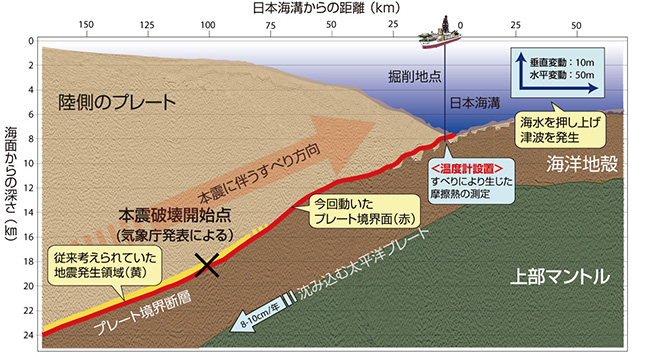

それぞれデータや解析手法が異なるので細かい違いはありますが、この3つの推定には重要な共通点がありました。いずれの観測でも、宮城沖の海溝の近傍で断層が50メートル近くズレ動いていることがわかったのです。

この分布図を見たとき、地震やプレートテクトニクスの研究者たちは大いに驚きました。

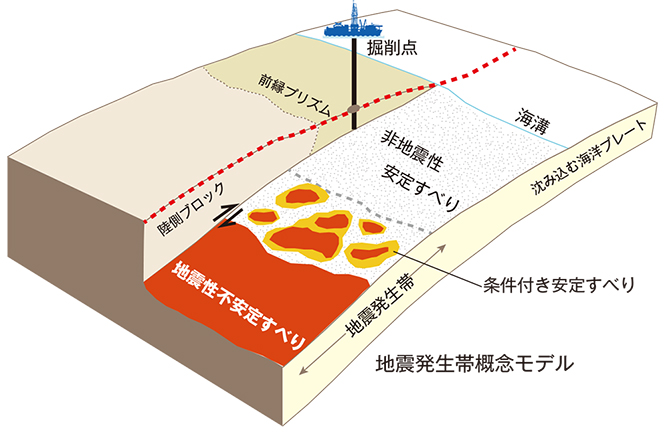

というのも、それまで私たちが考えていた地震の概念モデルでは、地震で2つのプレートが大きくズレ動くのは、海底下10〜15キロメートルぐらいの深部だと考えられていました。プレートの沈み口である海溝周辺は、2つのプレートがスルスルとすれ違っており、大きな地震による断層のズレ動きはないと思われていたのです。データから推定された断層のズレの分布は、その概念モデルとは相容れないものでした」(小平さん)

3・11の前後で海底の地形がどのように変化したか

また、東北地方太平洋沖地震の発生3日後からは、JAMSTECの深海調査研究船「かいれい」が宮城県沖に向かい、緊急の海域調査(2011年東北地方太平洋沖地震に関する総合調査)が実施され、海底地形調査が行われました。

この海域では1999年に海底地形調査が行われていたので、両者を比較することで、地震の前後で海底の地形がどのように変化したかを見ることができます。

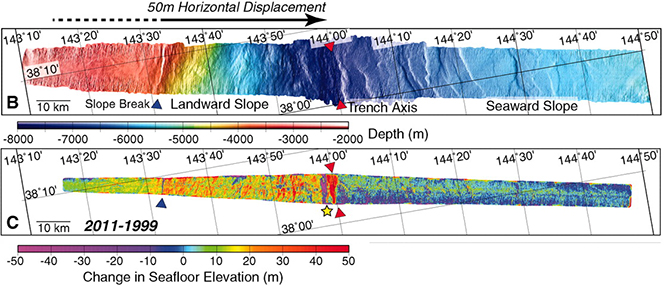

「地震直後に調べた海底地形から1999年の海底地形を差し引くと、地震による変化がわかります。それを示す1本のリボンのような図は、あの地震の実態を示す重要な意味を持っていました。

この図を見ると、海溝より陸側はオレンジ色や黄色になっています。これは、水深の差にして20〜30メートル程度の変化が起きたことを表しています。つまり、断層が大きくズレ動いたんですね。

一方、海溝よりも海側は水色で、こちらはほとんど変化が起きていない。つまり断層がほとんど動いていません。海溝よりも陸側の領域で、海底地形が大きく変動したわけです」(小平さん)

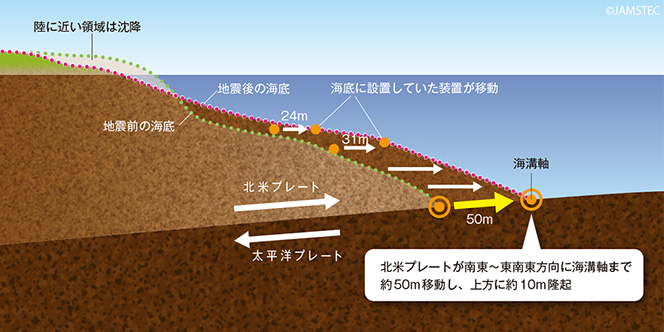

海底が水平方向に約50m、鉛直方向に約7〜10mズレている

「このデータをより詳細に解析したところ、地震によって断層が一気にズレたことで、東北沿岸から海溝までの部分が東側に大きくズレたことがわかりました。水平方向に約50メートル、鉛直方向には約7〜10メートルもズレたのです。

しかしその時点では、どうして海溝軸付近でこのような巨大な断層のズレが生じたのかという問題に答えることができませんでした」(小平さん)

なぜ巨大な断層のすべりが海溝付近で起きたのか?

その問題に答えるための手がかりが得られたのが、2012年4月の「JFAST」です。地震から1年後のプレート境界断層で行ったLWDによって、地震発生直後のその領域に、どのような力がかかっているのかを知るためのデータを取得することができました。

「地震が起こる前は、2つのプレートがぶつかり合うことによって、境界断層には両側から押し込む力がかかっていました。しかし地震から1年後に計測したところ、それとは逆に、東西方向に引っ張る力が働いていることがわかりました。断層が一気に50メートルもズレたことで溜まっていた力が解放され、それまでの押し込む力が引っ張る力に変わったのではないかと考えられます」(小平さん)

その力のかかり方が、「JFAST」から12年後にどうなったのか。それを調べるのが、「JTRACK」の目的の1つでした。

地震研究の謎:地震を起こした断層は固着しているのか?

「地震後の太平洋プレートは年間10センチメートル程度のペースで動いていますから、12年間で1メートル以上は動いていると考えられます。境界断層には、1メートル押し込まれた分の力が加わっているでしょう。

ただし、それはあくまでも断層が固着していることが条件です。上盤と下盤がくっついていない場合、押し込みの力が働いてもスルスルと動くので、力は溜まりません」(小平さん)

先述したとおり、地震研究の従来の概念モデルでは、海溝周辺では2つのプレートがスルスルとすれ違っていると考えられていました。つまり「固着していない」と思われていたのです。でも地震後の調査では、海溝付近で断層が大きくズレ動いていました。概念モデルとは違って、プレート境界の浅部でも断層が固着していたのかもしれません。

「こうした調査結果を受けて、研究者のあいだでも固着説と非固着説に意見が分かれています。今回のJTRACKでは、その議論に決着をつけられるだけのデータが得られました。試料分析や実験、データ解析はこれからの作業になりますが、いずれこの問題を含めて、さまざまな研究成果を発信いたしますので、ご注目いただければと思います」(小平さん)

今年(2025年)は欧州(4月27日〜5月2日)、日本(5月25日〜30日)、米国(12月15日〜19日)で、それぞれ地球科学関係の学会が開催される予定。地震の基本的な概念モデルを考える上で重要な結果が発表されるのを、しばし待つことにしましょう。

取材・文:岡田仁志

取材協力・図版提供:海洋研究開発機構

小平秀一 理事

研究プラットフォーム運用部門 江口暢久 部門長

超先鋭研究開発部門 高知コア研究所 濱田洋平 主任研究員