なぜニュージーランド?

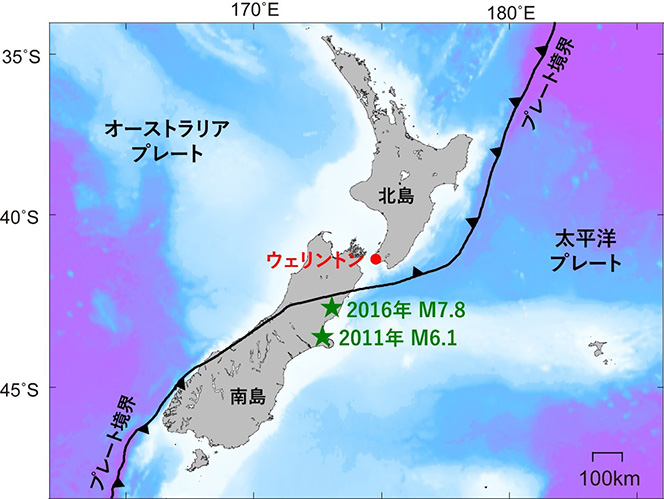

南半球の島国であるニュージーランドは、日本と様々な共通点があります。ほぼ同じ緯度に位置するため気候や風土が似ているという点に加えて、ニュージーランドは日本と同様の地震国でもあります。図1にある通り、ニュージーランドはプレート境界に位置しており、過去には大きな地震が数多く発生してきました。2011年2月には南島のクライストチャーチの直下を震源とするマグニチュード6.1の地震、2016年11月には同じく南島のカイコウラでマグニチュード7.8の地震がそれぞれ発生し、甚大な被害がもたらされました。

ニュージーランドの海域で発生する地震

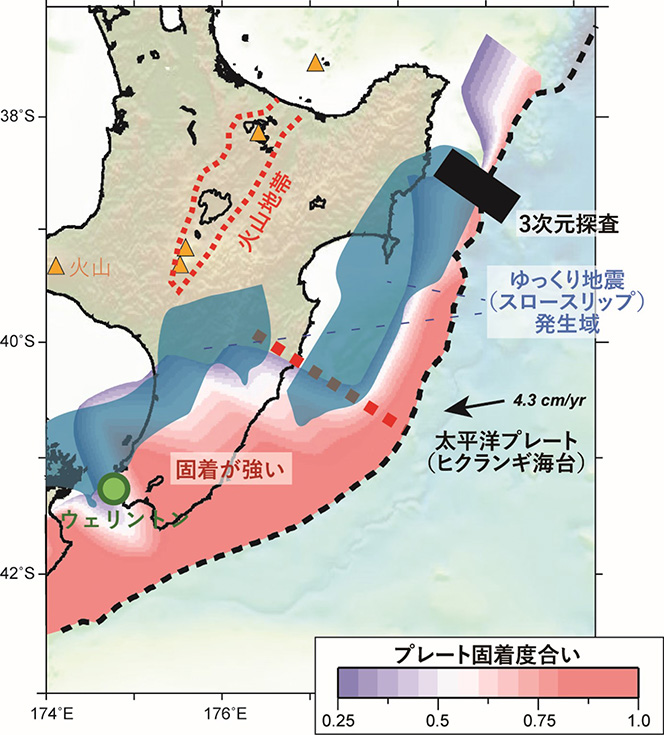

ニュージーランド北島の東方沖では太平洋プレートが東から沈み込んでいます。このプレートの沈み込みによって、海域では様々なタイプの地震が発生し、陸域では火山地帯が形成されています(図2)。この海域の地震発生帯の特徴として、南北方向にプレート間の固着度合いが大きく変化することが挙げられます(図2の赤青の分布)。

首都のウェリントンが位置する南部では、固着が強い(沈み込むプレートとその上に乗っているプレート同士が強くくっつき、将来大きな地震を発生させる可能性が高い)領域がプレート境界の深部まで存在する一方で、北部ではこうした固着が強い領域は限定的だと考えられています。こうした固着が弱いところでは、ゆっくり地震の一種であるスロースリップ(地震波は出さず、数日から数週間・数か月かけて断層がずれ動く現象)が繰り返し発生していることも知られています。また、歴史的には1947年にマグニチュード7の津波地震(地震の規模に比べて津波の規模が大きい地震)が発生しており、地震だけでなく津波による被害も危惧されています。

こうした地震や津波の起こり方は、日本周辺の沈み込み帯と様々な共通点がある一方で、相違点もあります。それらを比較しながら分析することで、地震や津波といった複雑な自然現象の理解を深め、将来起こりうる災害の評価をより高精度にしていくことが重要です。

地震発生帯を探るための国際観測研究

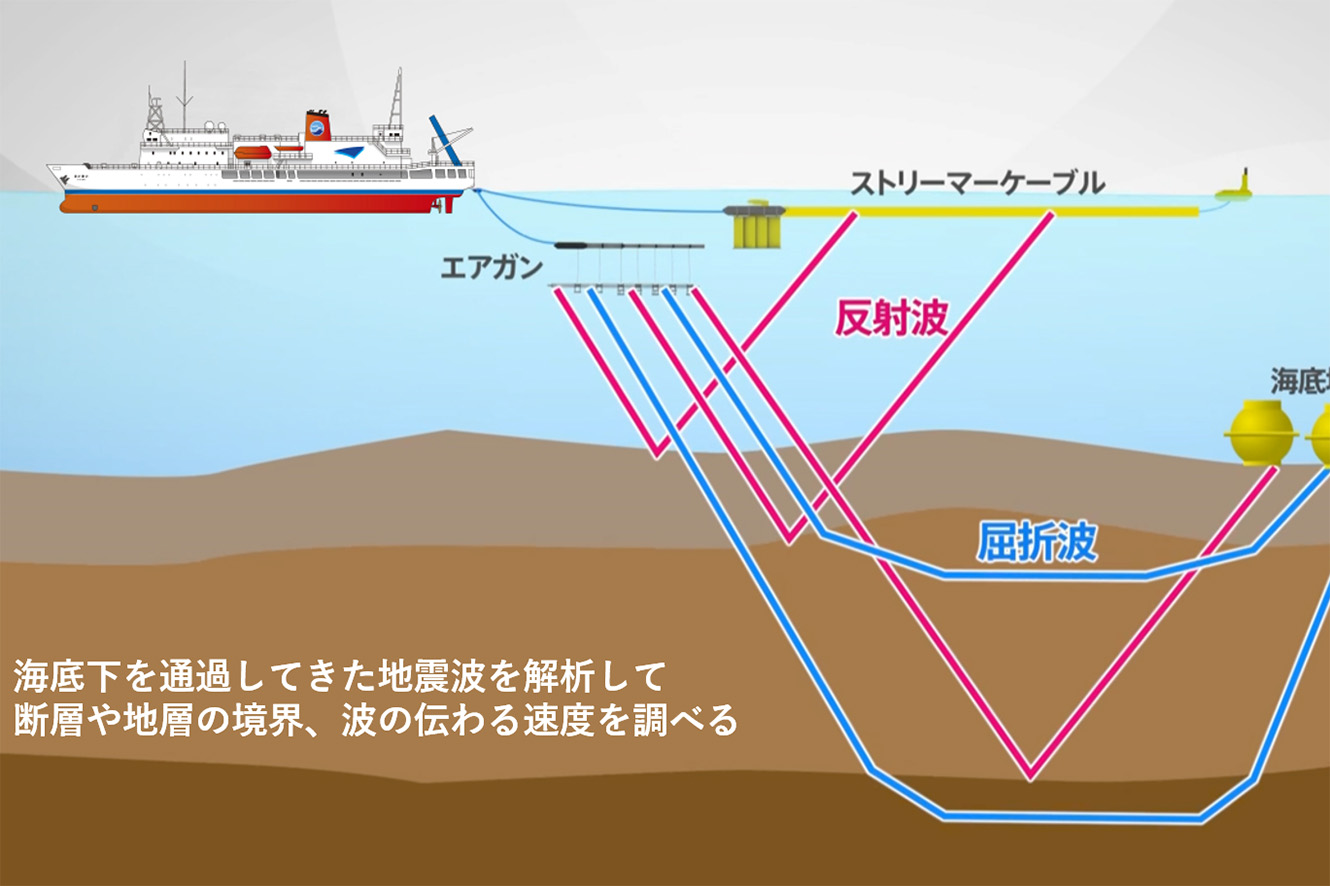

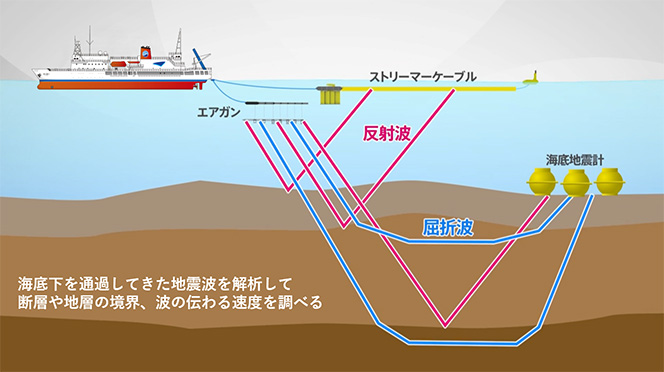

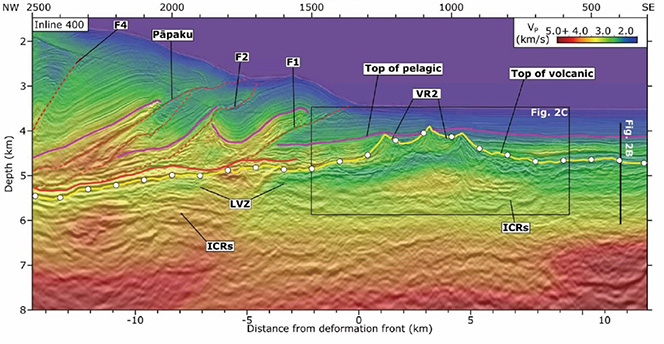

プレート境界などの地震が発生する場所の情報を得るために、地震の波を用いて地下を可視化する地震波探査が世界各地で行われています(図3)。通常は2次元(直線)に測線を設定して調査を行いますが、面的にデータを取得する3次元調査を行うことで、ターゲットとなる断層の詳細かつ3次元的な形状を描き出すことができるようになります。

2018年の初頭にこの3次元的な地震波探査をニュージーランド北島の東方沖で実施しました(図2の黒四角)。これは日本、米国、英国、ニュージーランドの大学や研究機関が参加して行われた大規模な国際共同研究プロジェクトです。JAMSTECは日本側の中核機関としての役割を担い、海域地震火山部門の複数のメンバーが現地での観測に加わりました(図4)。

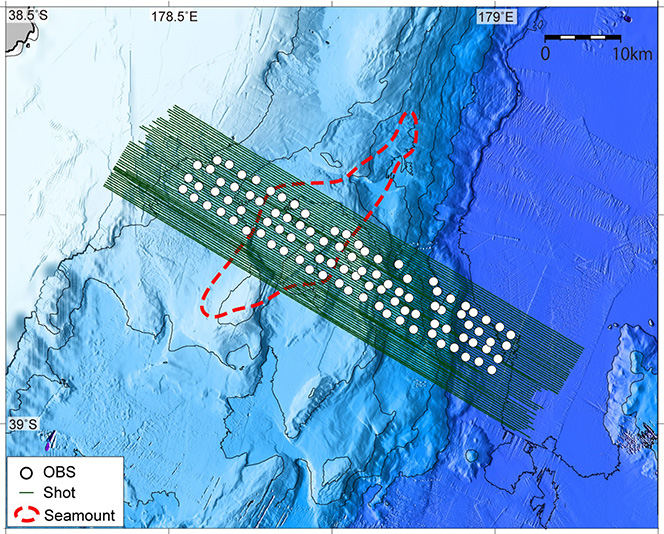

JAMSTECから100台の海底地震計をニュージーランドに持ち込み、3次元地震探査に使用しました。先行研究で海山が沈み込んでいると推定されている海域に100台の海底地震計を2km間隔で格子状に展開し(図5)、米国の研究船Marcus G. Langsethが発振する地震波データを記録しました(図6上)。海底地震計の設置・回収はニュージーランドの研究船Tangaroaで行われました(図6下)。

[Marcus G. Langseth:Lamont-Doherty Earth Observatory’s R/V Marcus G. Langseth in New York Harbor by Bob Vergara, APS./Tangaroa:NIWA(撮影:新井隆太)]

3次元地震波探査から見えてきたこと

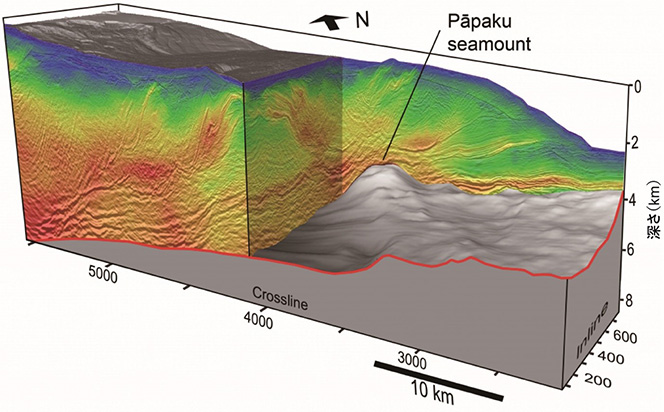

2018年に取得した3次元地震波探査データの解析から、ニュージーランド沖の地震発生帯の詳細なプレート構造がわかってきました。重要な成果の一つとして、ゆっくり地震が発生する領域に沈み込んでいる海山の3次元的な形状が明らかになったことが挙げられます (図7; Bangs et al., 2023)。

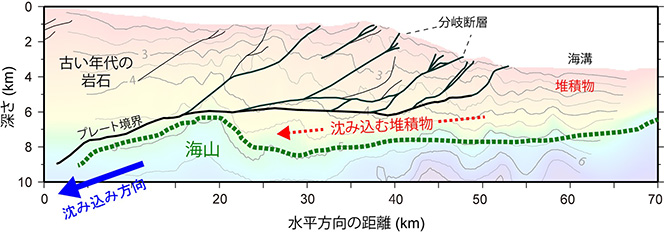

こうした海山が沈み込むと、上に乗っているプレートが持ち上げられることで大きく変形するだけでなく、海山の後ろ側には流体を多く含んだ堆積物が流入できる空間が生み出されます(図8)。

このようにして沈み込んだ堆積物から流体が放出されることで、プレート境界やその周囲には多くの流体が存在することになりますが、この流体がゆっくり地震の発生において重要な役割を担っていると考えられています。また、プレート境界のでこぼこ自体も断層にかかる力の分布にばらつきをもたらすため、地震の起こり方に影響を及ぼす可能性があります。

3次元地震波探査データをさらに詳細に分析したところ、堆積物だけでなく、海山を構成する地殻自体も流体を多く含むことがわかってきました(図9; Gase et al., 2023)。

そもそも、ニュージーランド北島の下には、太平洋プレートのうちヒクランギ海台と呼ばれる厚い地殻を持つ領域が沈み込んでいますが、これは昔の火山活動によって形成された海台だと考えられています。つまり、現在沈み込んでいる海山はかつての火山でもあり、流体を地殻中に保持できる火山性の砕屑岩によって構成されていたのです。こうした特徴を持ったプレートが流体を運ぶ貯蔵庫となり、ゆっくり地震が発生する場所まで流体を届けているようです。

将来に向けて

ニュージーランドでの国際共同観測によって、ゆっくり地震が発生する場所の詳細かつ3次元的なプレート沈み込み構造が明らかになりました。今回ニュージーランドで見られたような沈み込む海山は、日本周辺はもとより世界各地の沈み込み帯で知られていますが、その3次元形状や岩石物性、内部や周囲の流体分布に関する情報が得られている場所は限られています。海洋研究開発機構海域地震火山部門では、今後も日本周辺の沈み込み帯に主眼を置いた調査観測を継続しつつ、世界の沈み込み帯との比較研究も実施することで、地震発生帯の共通点と多様性を明らかにし、地震現象の理解を深めていきたいと考えています。

最後に、上記の成果は各研究機関からのプレスリリース等(引用文献5, 6)を通して、すでにニュージーランドのメディアでも報じられており、一般の方々の地震や津波災害に対する啓発にもつながっています。こうした情報発信にも引き続き尽力していきたいと思います。

謝辞

本研究は、ニュージーランドのMinistry of Business Innovation and Employment、米国のNational Science Foundation、英国のNatural Environment Research Council、海洋研究開発機構および日本学術振興会科研費(課題番号:19H04629, 21H05202)の支援により行われました。

引用文献

(1)Basset et al., 2022, Geophysical Research Letters, https://doi.org/10.1029/2021GL096960.

(2) Bangs et al., 2023, Nature Geoscience, https://doi.org/10.1038/s41561-023-01186-3.

(3) Arai et al., 2020, Journal of Geophysical Research: Solid Earth, https://doi.org/10.1029/2020JB020433.

(4) Gase et al., 2023 Science Advances, https://doi.org/10.1126/sciadv.adh0150.

(5) GNS Scienceによるメディアリリース, New 3D images give never-seen-before views inside New Zealand’s largest fault, https://www.gns.cri.nz/news/new-3d-images-give-never-seen-before-views-inside-new-zealands-largest-fault/.

(6) University of Texas, Institute for Geophysicsによるメディアリリース, Sinking Seamount Offers Clues to Slow Motion Earthquakes, https://ig.utexas.edu/news/2023/sinking-seamount-offers-clues-to-slow-motion-earthquakes/.