はじめに

地球温暖化は専門家だけではなく、広く一般的に知られています。また、その主要因が大気中で増加し続けている二酸化炭素(CO2)にあることも知られています。18世紀の中頃までは280ppmで安定していた大気中のCO2 濃度は、それ以降現在に至るまで増加し続けており、2021年には416ppmにまで達しました。この増加の原因は、石炭や石油といった化石燃料の燃焼や森林の伐採といった人間活動であるとされています。地球全体の気温を上昇させるような大気中のCO2濃度の増加に対して、地球の表面積の7割を占めている海はどのような働きをしているのでしょうか。また、何か影響を受けているのでしょうか。ここでは、JAMSTECの海洋地球研究船「みらい」で行われているCO2観測とその結果明らかになったことを紹介していきます。

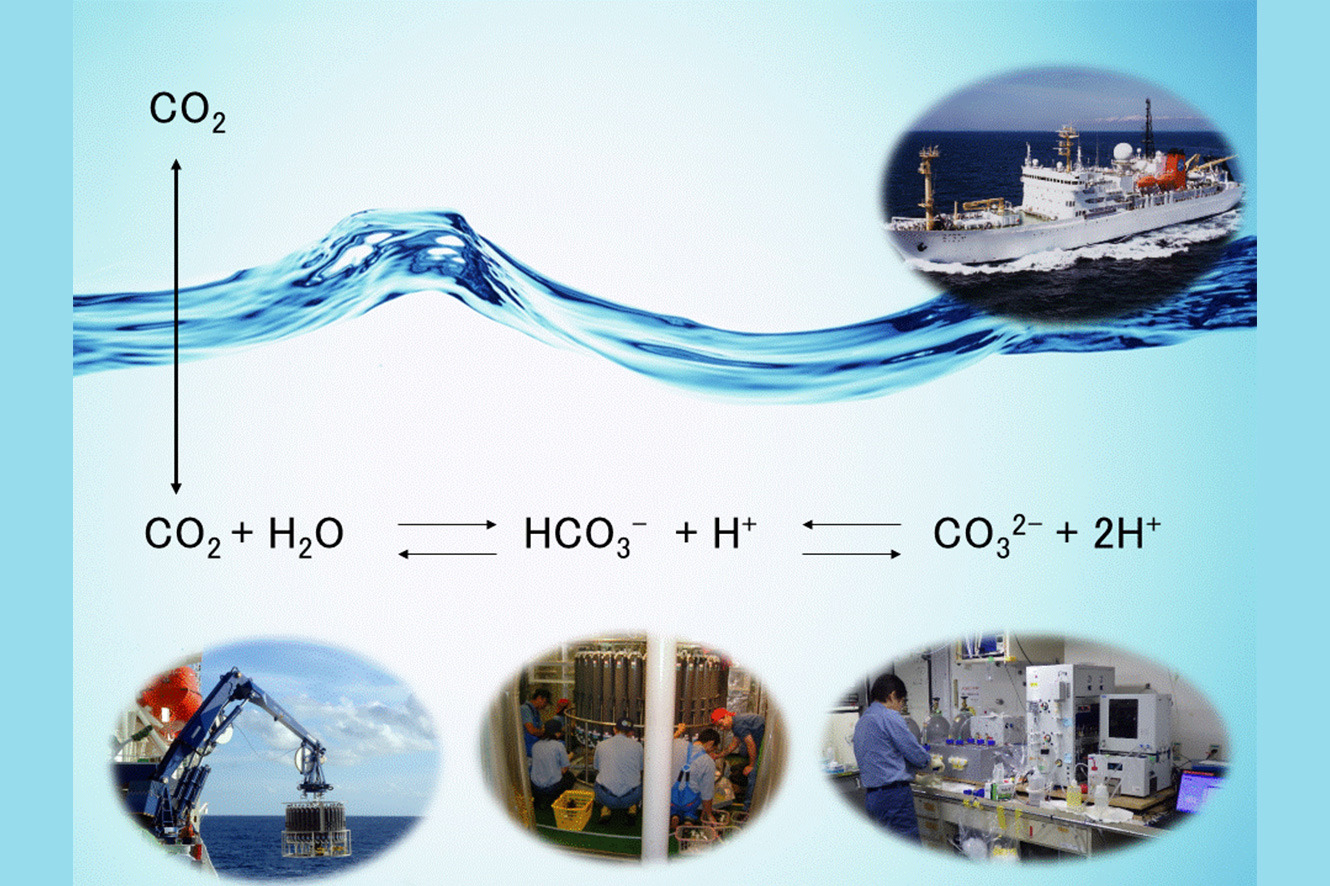

海洋CO2観測

海とCO2との関係を理解するために我々が実施している観測には主に二つあります。一つは、海上の大気のCO2濃度と海面付近の海水のCO2濃度を比較する方法です。この方法は、気体としてのCO2を直接測定するものです。この方法で測定した結果、例えば大気のCO2濃度が400ppmのとき、ある海域の海洋表面のCO2濃度が350ppmだとすると、その海域ではCO2は大気から海洋へと移動し、吸収域であることがわかります。海洋表面の濃度が450ppmだとすると、その海域ではCO2は海洋から大気へと移動し、この海域はCO2の放出域となります。このようにして、大気と海洋間でのCO2交換の様子を知ることができます。

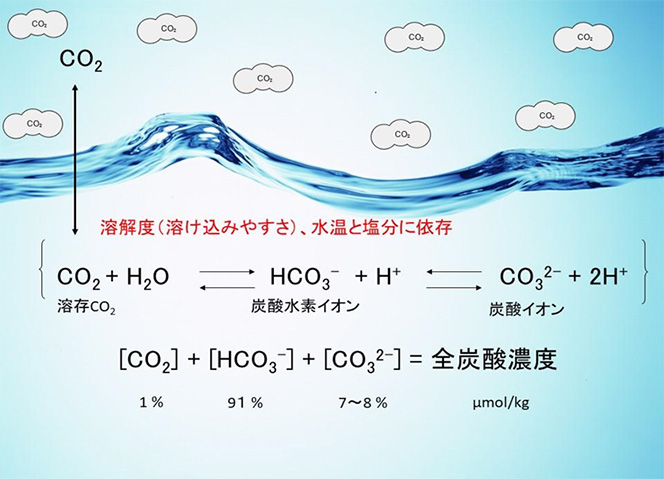

二つ目は海洋内部にあるCO2の観測になります。海洋表面で吸収されたCO2は、海洋循環によってあるいは生物活動を通して、より深い層に運ばれることが知られています。海に溶け込んだCO2は海水と反応して、溶存CO2と炭酸水素イオン、炭酸イオンに分かれており、これらを総称して全炭酸と呼ばれています(図1)。気体としてのCO2である溶存CO2は、海水中では1%程度しか存在していないため、海洋表面での測定方法は使うことはできません。代わりに全炭酸濃度を測定します。

大気中と海洋表面のCO2濃度、海洋内部のCO2量を知るための全炭酸濃度、これら二つとも「みらい」で測定が行われていますので、それを以下に紹介します。

CO2濃度の測定

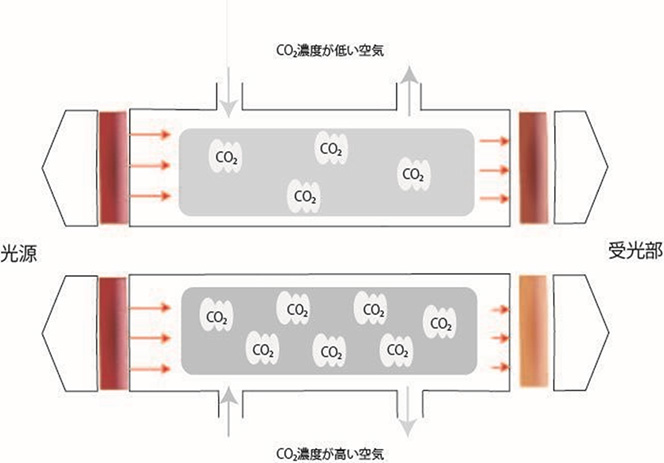

大気中と表面海水中のCO2濃度は、CO2が持っている温室効果を利用して測定することができます。濃度がわかっているCO2ガスを分析計のセルに満たし、そこに赤外線を通すと赤外線がCO2に吸収され減衰して出てきます(図2)。その減衰の割合をもとに、測定したい大気を入れて出てきた赤外線の減衰の割合から、CO2濃度が決まります。

海上大気中のCO2濃度は、船首から大気を取り入れ、船内の実験室に設置されている分析計で測定しています。一方、表面海水中のCO2濃度の測定には少し工夫が必要です。それは、セルには気体しか入れることができないためです。実際には、海水から気体を取り出すために平衡器(写真1)と呼ばれる装置を用います。この平衡器の中では海水と平衡器内の大気との間でCO2の交換が行われ、海水中のCO2濃度と平衡器内の大気中のCO2濃度が同じになります。この状況になれば、平衡器内の大気を分析計に導けば、海上大気中のCO2濃度と同じように、海水中のCO2濃度を測定できます。「みらい」には、航走しながら海上大気中と表面海水中のCO2濃度が測定できる装置が備え付けられています(写真2)。

ここで紹介した分析装置は、非分散型赤外分析計と呼ばれるもので、CO2濃度を測定するための装置として長年使用されてきたものです。最近では、より高精度な測定が可能なキャビティーリングダウン分光分析計が用いられるようになってきています。この新たな分析計は、赤外線の通り道(光路長)を大幅に長くする仕組みを持っており、赤外線の感度を上げることで高精度な測定が可能となっています。「みらい」でも2020年頃から採用しています。

全炭酸濃度の測定

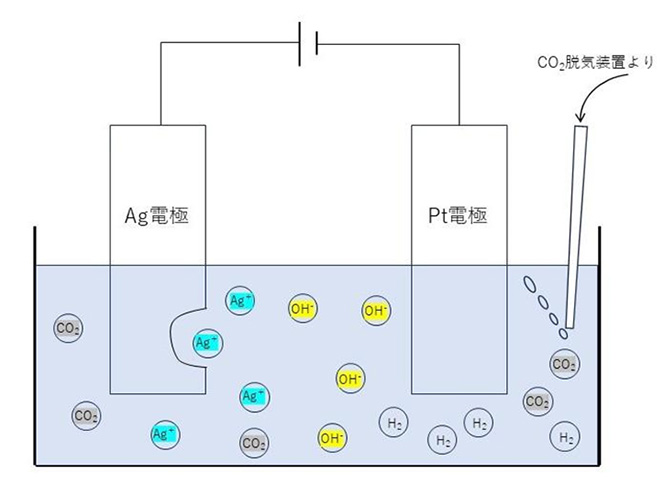

全炭酸濃度の測定は、採水ビンに海水を入れることから始まります。海水サンプルは、ニスキンボトルから採水します。ニスキンボトルは水温、塩分、深度を測定できるCTD測定装置とともに海洋内部に投入され、任意の深さで上下の蓋を閉じることができるものです。ニスキンボトルから採水ビンに海水を入れる時には注意が必要です。海洋の深層ではCO2濃度が大気中の濃度より高いため、海上に持ってくると大気中に抜け出してしまうからです。そのため、採水ビンに海水を移すときには、チューブを使って採水ビンの底から静かに満たしていきます(写真3)。ビンの口からビンの容積の約2倍量の海水を溢れさせた後、内フタをしてからネジ口のフタを閉めます。ビンに泡が無いことを確認して、全炭酸の採水は終了となります。海水が入ったビンは船内の実験室に持ち帰り、できるだけ早く(12時間以内)測定を行います。全炭酸濃度の測定には時間(1サンプル当たり15分程度)がかかるため、測定ができるまでの間に全炭酸濃度が変化しないように殺菌のために塩化第二水銀を入れます。

全炭酸濃度の分析には電量滴定装置(クーロメータ)を使用しています(写真4)。海水に溶け込んだCO2は溶存CO2と炭酸水素イオン、炭酸イオンに分かれていると紹介しましたが、分析の際には再び気体のCO2に変えます。採水ビンから一定の海水を取り出しガラス容器の中に入れ、リン酸を投入してpHを下げます。pHが3.0以下では、ほとんどのCO2の成分が溶存CO2、すなわち気体としてのCO2として存在します。後はこの海水を窒素ガスで泡立てCO2を取り出します。海水から取り出したCO2は、CO2吸収剤(エタノールアミン)に吸収させ、その量を電気的に計量します(図3)。このようにして海洋内部の全炭酸濃度を測定することができます。

観測の結果

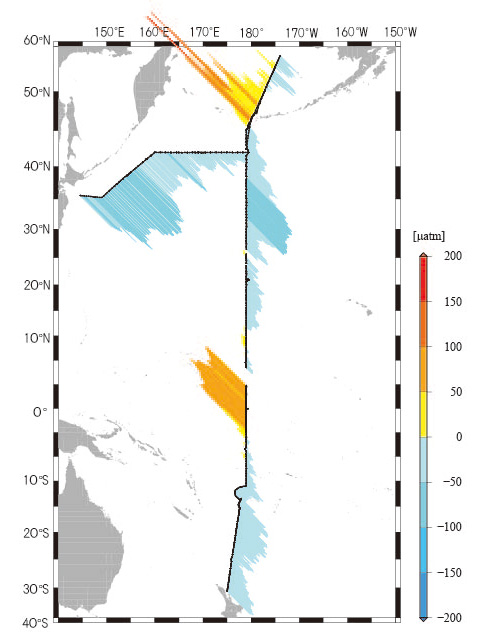

図4は、太平洋の日付変更線付近で測定した大気中と表面海水中のCO2濃度を測定し、海水中の濃度から大気中の濃度を引いた値です。2007年に「みらい」によって観測された結果です。CO2が海に吸収されている海域は負の値(青色)、逆に海から大気中に放出されている海域は正の値(黄色)となっています。北緯50度より北の海域と赤道付近では放出域、そのほかの海域では放出域となっていることがわかります。つまり、CO2を吸っている海域もあれば、出している海域もあるということです。吸ったり出したりするのは、海域や季節によって大きく変わります。そのため、海全体で大気と海洋の間でどれほどCO2が出入りしているのかを知るためには、同じような観測を世界中の海で季節ごとに行う必要があります。現在、国際的なプログラムの下、観測の協力(SCONET: Surface Ocean CO2 Reference Network)やデータ(SOCAT: Surface Ocean CO2 Atlas)の収集が行われています。

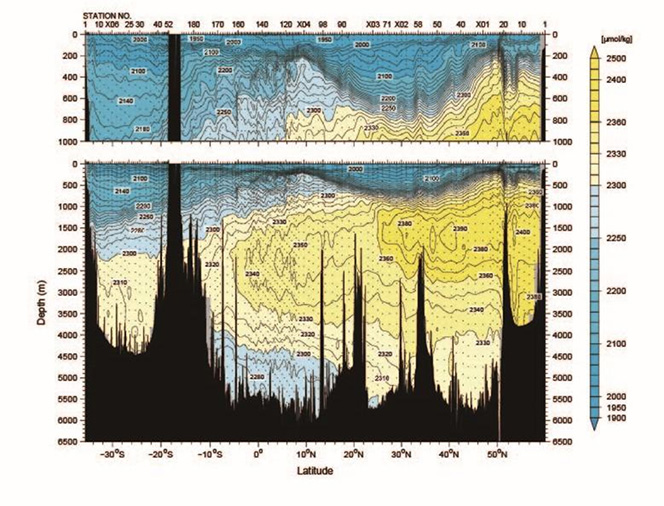

図5は、日付変更線付近で測定した海洋内部の全炭酸濃度の分布を示しています。図4と同じ時に、「みらい」で測定したものです。全炭酸濃度は、海洋の表面付近で最も値が小さくなっており、深くなるにつれて濃度が増加していきます。ただ、一様に増加するのではなく、最も濃度が高いところは、北太平洋の北緯50度付近の1500mの深さでみられます。また、南緯10度から北緯10度でみられるように、海底付近であっても、そのすぐ上の層よりも濃度が低いところもあります。このようにいささか複雑な分布となっているのは、海の内部で海水が循環していることや、CO2は生物によって使われたり(光合成)、作られたりしている(呼吸)からです。海洋内部の全炭酸濃度の測定も、観測網の維持(GO-SHIP:Global Ship-based Hydrographic Investigations Program)やデータの収集や管理(GLODAP:Global Ocean Data Analysis Project)が国際的な枠組みで行われています。

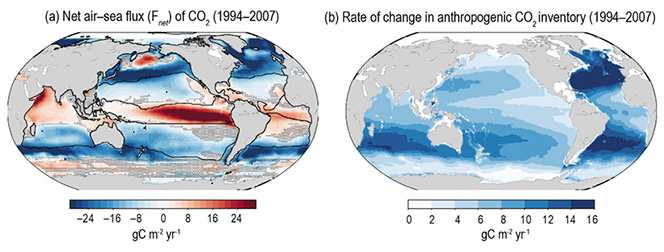

これまで述べてきたように、海洋のCO2観測は国際的な協調の下、実施されています。それは、海洋が地球の表面積の7割を占めており、一国ではとてもその範囲をカバーできないからです。地球温暖化が問題視され始めた1980年代後半から、継続して観測が行われており、その成果はIPCC第6次評価報告書にも掲載されていますので、その一例を紹介します。図6は、全海洋での大気海洋間のCO2交換量(a)と海洋内部におけるCO2蓄積量を示しています(b)。(a)の図は、2.1で紹介した大気と表面海水中のCO2濃度の観測から得られたもの、(b)は、2.2で紹介した全炭酸濃度の観測から得られたものです。注意しなければいけない点は、(b)は人為起源CO2の蓄積量となっている点です。人為起源CO2とは、18世紀中頃に始まった産業革命以来、人間活動によって大気中に放出されたCO2のことです。一方、(a)は、人為起源CO2でないCO2、それを自然起源CO2とすると、その両方を足したCO2の交換量を示しています。(a)と(b)の図を比較することで、色々なことがわかります。(a)では、日本の東側からアメリカ西海岸沖までが濃い青色となっています。つまり、この海域は大きなCO2の吸収域となっていることを表しています。しかし、(b)の同じ海域をみると、北太平洋では比較的大きな人為起源CO2の蓄積量となっていますが、その値は(a)ほど大きくはありません。この違いの理由として、この海域では自然起源CO2の吸収があることや、大気から吸収された人為起源CO2が海洋循環によって速やかに別の海域に運ばれてしまったことが考えられます。日本近海を例にして話しましたが、他の海域でも同じようにして考察することが可能です。また、全海洋での観測結果を足し合わせることで、海全体でのCO2の収支を把握することができます。実際に、IPCC第6次評価報告書では、海は人為起源CO2の23%を取り込んでいると評価しています。

これからの観測

2007年に東経180度線に沿って「みらい」で実施した海洋観測の結果を紹介しましたが、今年2023年に同じ観測ラインで再び観測を行います。実に14年振りとなります。10年程度の期間をあけることで、大気中で増加し続けているCO2に対して、海がどのような働きをしているのか、あるいはどのような影響を受けているのかを定量的に把握することができます。観測の精度を維持向上させながら、繰返し観測を行うことが地球温暖化といったグローバルな現象の理解につながります。SOCATとGO-SHIPは、まさにこの観測を国際協力の下、実施しているものです。JAMSTECでは、これからも国際的な枠組みに参加して観測を継続していきます。

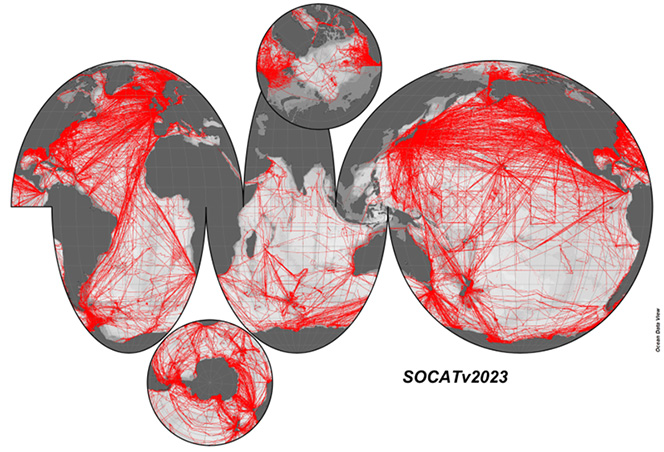

一方、船を利用した観測では限界があります。装置の自動化が進み、商船を利用した観測も行われている表面海水中のCO2観測であっても、30年以上まったく観測データが無い海域もあります(図7)。観測データの不足は、海洋によるCO2吸収量の見積もりに大きな誤差をもたらします。このため、データ不足を補う手段のひとつとして、センサーを搭載した漂流型フロートの利用が考えられています(BGCフロート)現在、センサー類の開発も含めて、BGCフロートの活用を実施しています。

最後に

地球温暖化の主要因であるCO2に対して、それを吸収する海洋の実態を測定方法とともに紹介してきましたが、CO2を吸収することで、海にもその影響が出てきます。その典型的な例が海洋酸性化です。CO2は酸性ですので、弱アルカリ性である海水(pHは、7.5~8.3)のpHを下げることになります。このpHの低下が海洋の生態系に与える影響が懸念されています。この海洋酸性化の実態を把握するためには、今回紹介したCO2濃度と全炭酸濃度の測定以外に、pHもしくは全アルカリ度を測定する必要があります。「みらい」では全アルカリ度を測定しています。

世界的に、地球温暖化を和らげるために、CO2放出の削減が行われつつあります。パリ協定で世界共通の長期目標として、「世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求すること」が掲げられており、これに多くの国が賛同しているからです。日本は、「2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言しています。大気中でCO2が増加している主要因は石炭とか石油といった化石燃料の消費ですから、その排出を削減することは最も重要なアクションです。しかし、このアクションだけでは十分でないことが明らかとなっています。これまで長年にわたって放出してきたCO2が蓄積しているからです。このため、直接大気からCO2を取り除くことも行われています。二酸化炭素除去(Carbon Dioxide Removal :CDR)と呼ばれるものです。これに関連したことで、海洋CDR (Ocean-based CDR)があります。今回紹介したように、海洋は大気中のCO2を吸収するという働きをしています。Ocean-based CDRは、その働きをより強化させようとするもので、様々な方法が考えられています。しかし、CO2を直接取り除くのは慎重に行う必要があります。CO2は大気、海洋、植生といった環境間を循環しており、例えば大気から強制的にCO2を除去した場合、その影響が思わぬかたちで海や植生に現れる可能性があるからです。このような影響を予測することは難しいとされています。これは、環境中のCO2循環の仕組みがよく理解されていないからです。海洋とCO2の関係は、観測データの不足もあり、特に理解が進んでおりません。こういった観点からも、観測を強化していく必要があると考えています。

関連記事

IPCC第6次評価報告書(第1作業部会)の公表

-JAMSTEC研究者たちの貢献とメッセージ-

第7話:近年の海洋酸性化はIPCC AR6でどう語られたか

第8話:温暖化と深海