|

|

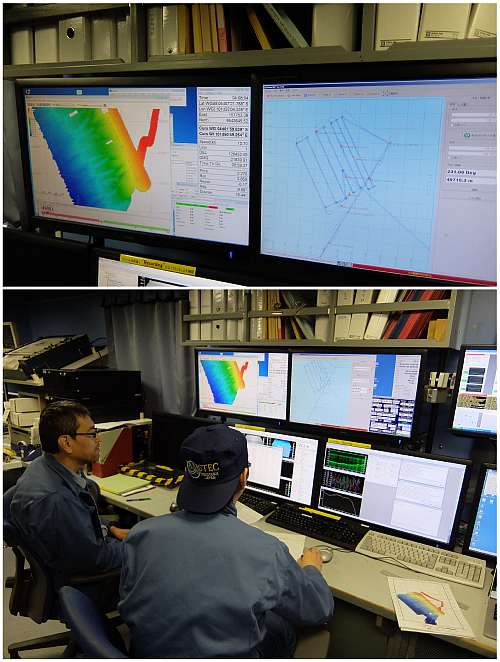

23 Nov. 2015: Mirai「みらい」ようやくスマトラ沖の観測点に到着です。これから20日あまり、 同じ場所に留まって、そこでの(大気や海洋の)時間変化を観測していきます。こ ういう観測方法を「定点観測」と言います。多分どこかで聞いた言葉ではないで しょうか。 ……で、そこで大事なのが「どこを"定点"とするか」。 今回の観測の大事な目的の一つは、陸上観測チームが揚げる特殊なラジオゾ ンデ "ビデオゾンデ" が測っているのと同じ場所を「みらい」のレーダーで遠く から狙う(測る)こと。その為には、陸から近い点の方が望ましいところです。一 方で、海の中にセンサーを垂らして海の温度や塩分などの鉛直分布を測る海洋観 測も大事で、その為にはある程度深いところ、すなわち陸から離れてた場所の方 が良い。この両者を両立させるには、必要な深度が確保でき、最も陸に近い点を 選ぶ必要があります。その為に必要なのは、海底地形。 これを調べる為の装備も「みらい」にはついています。船から下向きに音波 を出し、その反射波で地形を測る機材です。写真はその海底地形調査の時の様子。 必要な範囲をくまなく測る為に、その範囲内を走査するように船を走らせます。 上の写真右側が、そのコース。そして、その結果出来上がったのが、上の写真左 側の海底地形図。右側、暖色系が浅い方(陸に近い方)で、左側、寒色系が深い方 (陸から遠い方)。 この図、色がついてる範囲はだいたい20km四方なのですが、これを作る為に6 時間以上船を走らせる必要がありました。またその間、機材運用やデータ処理の 専門家がつきっきりで機材の正常動作の監視、取れたデータの品質チェック、そ して図化までをやっていただきました。それだけの労力を費やした図には重みと 信頼性があります。お陰様で、条件を両立しうる「定点」を決めることができま した。 さて、かくして23日の昼12時から、定点観測のはじまりはじまり。

|